历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

趣谈答案:历史上的狄仁杰可以说是一心一意为朝廷,也是武则天最为信任的人,只不过狄仁杰和武则天之间并没有任何暧昧联系。

狄仁杰的特殊之处先讲一个有趣的小故事,这件故事发生在明朝的中后期是嘉靖皇帝和海瑞之间的事情。

嘉靖皇帝曾经一心一意想要杀掉海瑞,只不过因为这样或者那样的事情给耽搁了,而海瑞得知嘉靖皇帝去世的时候竟然痛哭流涕,几天几夜不吃饭,撒泼打滚。

这是一个非常反常的情况,按理来说海瑞应该是痛恨嘉靖皇帝的,为什么在嘉靖皇帝去世的时候,海瑞还表现出如此伤心之情呢?

我们可以这样理解,海瑞并不单单是效忠嘉靖的,甚至他也绝对不是单纯的效忠嘉靖的,他所效忠的是整个明帝国,他所想的是为了整个明帝国谋福利。

同样的道理我们可以拿到武则天和狄仁杰之间的联系来看,狄仁杰也绝对不是说效忠某一个皇帝的,他所效忠的是整个唐帝国,所效忠的是整个唐帝国的百姓。

而这一切相互勾连起来就不难发现,狄仁杰和武则天之间的联系实在是谈不上,尤其是某些暧昧联系。

武则天对狄仁杰的信任大家也都知道,武则天在当上皇帝之后,由于一位女性当上皇帝,很多事情都需要进行大幅度改革,而在武则天进行改变的时候,或多或少会触犯某些禁令。

比如武则天曾经大张旗鼓的去找一些男宠来陪自己玩游戏,玩着玩着就玩过了头。

更要命的是,在玩游戏的时候,身边的臣子们也都知道了武则天的一些举动,甚至某些臣子异常行为,认为武则天已经犯了某些忌讳。

但是这些臣子们都不敢把这件事情给捅破,因为当时的武则天脾气还是有点小暴躁的。

臣子们思来想去,找到了一个替罪羊,一脚把狄仁杰踹到了前面,让狄仁杰和武则天说。

这件事情如果是别的臣子和武则天说,恐怕头天上午说头天中午的时候就已经嘎嘣脆了。

但是狄仁杰没有,狄仁杰和武则天说的时候,武则天一直在说对对是是,尽管狄仁杰走了之后,武则天依旧我行我素,但也能够看得出来武则天给足了狄仁杰的面子。

除此之外,每当朝中有重大事情,每当朝廷需要做一次重大变化的时候,武则天总是和狄仁杰商讨对策。

而在狄仁杰离开京城的那一段时间,武则天就像丢了魂一样说:我又失去了一个肱骨之臣。

欢迎大家关注@趣谈唐宋元明清 ,历史研究者,优质历史领域创作者,每日分享新鲜历史冷知识,解决历史趣问题,爱你们!

历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

大家好,我是历史漫谈君,今天我们来探讨一下,我们耳熟能详的神探狄仁杰。但今天虽说的是狄仁杰,但是是历史上真正的狄仁杰,和小说中的人物形象有区别。他没有那位百战百胜的护卫李元芳,也没有狄春如燕。不过“阁老”忠肝义胆,足智多谋的形象却没有改变。

话不多说,我们来看正文。

狄仁杰(630~700年),字怀英,并州太原(今山西太原市)人。

狄仁杰出身太原狄氏,是少数民族的后裔。早年以明经及第,之后就沉浮宦海,一生中多次起落,在京在地方都担任过多个官职。他颇明法律,以不畏权贵著称。

天授二年(691年)九月,狄仁杰由洛州司马升任地官侍郎,代理尚书事务,并加授同凤阁鸾台平章事,成为宰相。

某日,武则天对他道:“你在汝南为官时有良好的政绩,但却有人在中伤你,你想知道是谁吗?”狄仁杰答道:“如果陛下认为臣做错了,臣当改过;如果陛下明白臣并无过错,这是臣的幸运。臣不想知道中伤我的人是谁,还会把他视为我的朋友。”武则天叹服。

当时武则天为了维护统治,大肆任用酷吏,如周兴来俊臣等人。狄仁杰巧妙地与他们周旋,保护了自己和多位大臣。

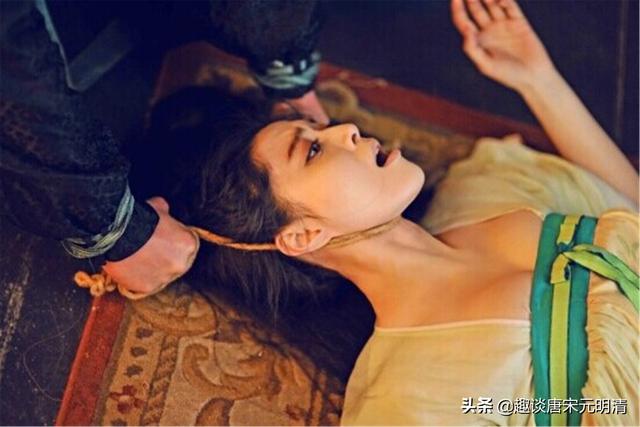

长寿元年(692年)正月,酷吏来俊臣诬告狄仁杰等大臣谋反,将他们逮捕。

当时律法规定,一经审问即承认谋反的人可以免受酷刑折磨。狄仁杰当场认罪道:“大周革命,万物惟新,唐室旧臣,甘从诛戮,反是实!”来俊臣得到口供,将狄仁杰等人收监,只待来日行刑,不再严加防备。

狄仁杰向狱吏借来笔墨,从被子上撕下一块帛,书写冤屈情况,塞在棉衣里,请求送回家中。此时正是冬天,狄仁杰的儿子狄光远知道父亲不可能平白无故把棉衣送回来。他仔细寻找后,发现了帛书,就持帛书向武则天诉冤。

武则天决定亲自过问狄仁杰谋反案。她召见狄仁杰,询问他为何承认谋反。狄仁杰道:“我如果不承认造反,已经死于酷刑了。”

武则天一方面想用酷吏维护统治,另一方面又不甘心杀掉这些正直有才的大臣,就因此免去狄仁杰等大臣的死罪,全部贬为地方官。狄仁杰虽然失去了官位却保住了性命,不得不说也是他自己的机智。

神功元年(697年),狄仁杰再度拜相,担任鸾台侍郎、同平章事,迁纳言。

狄仁杰犯颜直谏,力劝武则天复立庐陵王李显为太子(当时,武则天在立儿子还是立侄子问题上摇摆不定)。他对武则天说,“姑侄和母子哪个更亲密一些呢?自古以来是母子感情最深。如果你立儿子,这样你死后就能时时享受祭奠,如果你立侄子的话,我没有听说过侄子会祭祀姑姑的。”

后来,武则天又对狄仁杰说,我梦到一只大鹦鹉,但它的两个翅膀都折断了,这是为何呢?狄仁杰说,陛下姓武,大鹦鹉指的就是您,两个翅膀就是您的两个孩子。要是启用您的两个孩子,不再猜疑他们,那鹦鹉就能展翅翱翔了。武则天听后,就再也没有立侄子的打算了。

狄仁杰借这一手可谓十分高超,在不发动大的变动的情况下,就将天下夺归于李氏,真是居功至伟。

狄仁杰慧眼识人,乐于举荐贤人。他举荐了张柬之等人,他们不仅政绩颇为可观,而且后来都成为发动神龙政变,光复唐朝的重要人物。狄仁杰默默培植举荐忠于唐朝的势力,成为大唐社稷得以延续的重要支柱。

狄仁杰对大唐忠心耿耿,但却跟武则天也建立了良好的关系,十分受宠。武则天不直呼其名,而叫他国老。每次狄仁杰在朝堂上言辞力争,武则天也都是按下自己的不快,而满足狄仁杰的意见。武则天看到狄仁杰身体有病,就特许免去他的夜间值班。并且对大臣说,不是什么重要的军国大事,不要耽误狄阁老的时间。

久视元年(700年),拜内史令。同年九月,病逝,追赠文昌右相,谥号文惠。狄仁杰死后,武则天哭泣着说,整个朝堂上没什么可用的人了。此后有什么大事,众人议论不定,武则天就常常叹息道,上天为何这么早就夺走我的狄阁老啊?

唐中宗复位后,追赠司空、梁国公,累赠太师,配享中宗庙廷。

虽然狄仁杰和武则天关系非常密切,但我想他俩就只是正常的君臣关系,并没有什么更神奇之事。因为武则天喜欢小鲜肉,像张易之张昌宗等人。而狄仁杰都已经是六七十岁的老人了,武则天肯定看他不上。再说武则天看上的人,仕途都是平步青云,哪有像狄仁杰这样坎坷的呢?

总而言之,狄仁杰之所以能够获得极高的尊敬,实现自己的抱负,是由他的努力造成的。像他这样既能获得武则天的尊重又为唐朝诸大臣敬佩不已的人,实在是凤毛麟角,不得不说狄仁杰实在是太优秀了。

历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

提起狄仁杰,年轻人想起的可能是香港著名导演徐克监制的系列电影——《狄仁杰之四大天王》、《狄仁杰之神都龙王》或电视剧《狄仁杰探案传奇》等戏码。

也许真实历史上的狄仁杰可能让你失望,他不会武功,长得也不英俊,和普通人没区别。不过他有一颗赤胆忠心,有一身浩然正气,他死后女皇武则天哭着说:“庙堂空矣,老臣去矣!”

狄仁杰如此受女皇的宠爱,他的魅力何在?难道二人有一腿?欲解之谜,亲们接着往下看。狄仁杰(630~700)是今山西太原人,而女皇武则天则是今山西文水县人,太原和文水相隔不过86公里的路程。显然二人是老乡,这也许是狄仁杰受宠的其中一个原因吧?(蒋介石就有很深的乡土观念,浙江系的将领很得宠)。

仁杰少年聪敏,一路过关斩将,由秀才到举人,30岁时(660年)考中进士,仁杰像一个实力派演员闪亮登场。

他的出现受到了时任工部尚书阎立本的青睐,阎称之为“沧海遗珠”。随后推荐他出任并州(太原)都督府的法曹(法官)。

仁杰从基层做起,一步一个脚印,经过16年的努力奉献,46岁时(676年)升任大理寺寺丞(唐朝最高法院院长)。

感谢上天的眷顾,仁杰如鱼得水,“业务水平”发挥到了极致,一年内宣判案件上万,涉及一万七千人之多,却无一冤诉。(零失误)

由于成绩瞩目,3年后(679年),49岁时被高宗李治提升为知顿使(相当于唐朝最高监察长),高宗李治赋予他弹劾官员的职责。

狄仁杰很好发挥了职权作用,比如他弹劾左司郎中王本立贪赃枉法,骄横跋扈一案,提请交“法院”(法司)审理,但高宗却下诏宽免。

狄仁杰抗旨谏道:“国家虽然求贤如渴,但不需要这样的蛀虫!皇上非要宽赦王本立,就把臣放逐到无人之地,让朝中大臣看看做忠臣的结果。”

高宗悔悟,王本立最后被治罪,这样的案例还有很多,这只是其中的一朵浪花而已。

仁杰以忠正廉洁而誉满天下,这也引起了一些官员的嫉妒,“工作性质决定了仁杰势必得罪一些权贵。”期间也经历了起起伏伏,但他坚信,是金子总要发光的。转眼12年过去了,这12年中起起落落,狄仁杰始终在地方为官,“位卑不敢忘国”,仁杰的辛勤工作换来了百姓的拥戴。

天授二年(691年),仁杰被女皇武则天升任同凤阁鸾台平章事(相当于宰相)。由地方转任朝廷高官,狄仁杰这一年61岁。

有道是“为官只说三分话,莫抛一片赤诚心”(贪官语),狄仁杰刚正不阿引起了酷吏来俊臣的嫉妒恨。

来俊臣在他升任宰相的次年(692年)正月诬陷狄仁杰谋反。

按说来俊臣和仁杰都是一个系统的官员,应该相互提携,但“忠奸势不两立”,加上仁杰太出色了,“木秀于林风必摧之”这句话永远没错。

来俊臣诬陷仁杰谋反。这个时间点是武则天最敏感的时期,因为朝中大臣对她“废唐立周”称帝颇多非议。狄仁杰随之投入大狱,此时他头脑十分冷静,很快招认了“谋反罪”。

这就是我说的仁杰冷静的地方,他是法律专家,知道里面的猫腻,原来唐朝法律规定,只要谋反罪一经审问承认可减免死罪。狄仁杰这招叫“好汉不吃眼前亏”。

先避免挨打再慢慢想办法。来俊臣见他“竹筒倒豆子”挺爽快招了,于是对他放松了警惕。

有一次,他的儿子探监,他把事先写好的冤屈诉状让儿子偷偷带给武则天。

武则天看到“诉状”,决定亲自过问仁杰谋反案。武则天问仁杰:你没有做谋反的事,你为什么承认谋反?狄仁杰道:“我如果不承认造反,早已死于酷刑了,陛下怎能见到我,纵有天大的冤情谁来诉呢?”

武则天又问:“那你为何要做《谢死表》呢”?(犯人心甘情愿伏法写的报告)狄仁杰一听满头露水,不知道陛下在说什么。

武则天拿出《谢死表》让狄仁杰看,仁杰一眼就看出这是假造《谢死表》,因为根本就不是他的笔迹。

原来这都是来俊臣伪造的《谢死表》,一切真相大白,武则天免去狄仁杰等大臣的死罪,但死罪免活罪不饶,狄仁杰被贬到彭泽担任县令。令人奇怪的是:来俊臣却没受到任何惩罚。

原来此时武则天重用酷吏,打击拥唐派,换言之,武则天还需要来俊臣。

当武则天的皇位稳定后,像来俊臣这样的酷吏也就失去了作用,武则天不是昏君,她知道自己需要的是治国安民的忠臣和能臣。公元697年6月,武则天处死了来俊臣,延续14年之久的恐怖酷吏政治宣告结束。(狡兔死走狗烹……这话没毛病)

神功元年(697年)7月,狄仁杰复出再次拜相。担任鸾台侍郎,同凤阁鸾台平章事,加授银青光禄大夫。

狄仁杰的仕途可谓三起三落,一慨三叹!

有道是“岁月不饶人”,狄仁杰到了人生的暮年。武则天曾问他“百年之后谁来接替他的职务”。他说:“非张柬之莫属”。

久视元年(700年)某天,久病卧床的狄仁杰到了弥留之际,武则天急忙赶来,他用断断续续的语气,再次推荐张柬之为宰相,武则天含泪点了点头。

(张柬之最后是复唐的功臣,在他领导下,逼武则天退位,迎武则天的儿子唐睿宗李旦复位,结束了武则天建立的“武周”)综合上面的观点,讲真狄仁杰根本就不赞成武则天称帝,只不过看到武治理的国家还不错,为了避免刀兵之苦,让百姓有个安定的生活环境,狄仁杰只好尽心尽力辅佐武则天。

武则天是个聪明女人,能臣和情人分得很清楚,比如狄仁杰多次羞辱武则天的面首张易之、张昌宗兄弟俩,兄弟俩多次告御状,但武则天一笑而过,当政和享乐武则天拿捏的恰到好处。

武则天不可能把狄仁杰发展成情人,他俩只是惺惺相惜,上下级关系而已,别想的太多,武则天看中的是狄仁杰的才能,情人还是找张氏兄弟这样的小鲜肉,狄仁杰只比武则天小6岁,武则天不喜欢“老腊肉”。元芳,你怎么看?

文/秉烛读春秋

历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

要说一代女皇武则天最信任的臣子,可能就非狄仁杰莫属了,不论是武则天的公事还是私事,狄仁杰几乎全权负责,用我们现代人的话说,狄仁杰就是武则天的男闺蜜。哪么狄仁杰到底跟武则天是否有染呢?

说实话一个女人当皇帝,这件事本来就已经够离经叛道的了,而且自己最信任的手下居然还是一个帅哥,可以说这已经不是普通的热点了,直接就是信号发射的基站。

如果说武则在一辈子正正派派的,倒也无所谓,毕竟流言蜚语虽然可以伤人,但是只要自己行的正,坐的直,也不会受到太大的伤害。

但是武则天可是敢召男妃的狠角色,这下子狄仁杰说一万句道理也没有用了,毕竟自己的领导身子就有点歪,自己的影子再怎么正也没有用。

可是我们也知道武则天已经是一代女皇了,虽说喜欢男宠,但是并非饥不择食,毕竟人家也是有着一定的身份地位。

就算自己真心想找几个男宠,肯定也是经过精挑细选的,不论是相貌还是能力,都是上上之选。

而狄仁杰这种只会工作的宅男,根本不可能入得了武则天的法眼。

对于权力欲望已经滔天的武则天来说,找男宠的意义就是为了让自己开心,而狄仁杰这样的宅男,除了在工作上让老板开心之外,私下里很不好相处。

就从狄仁杰为武则天服务这么多年,居然在朝中并没有多少真正的好朋友,就可以看得出来。

再说了虽然说异性闺蜜之间不一定会纯洁,但是也要看被暗恋的一方有没有想法,很明显武则天对于狄仁杰来说,一毛钱想法也没有,毕竟不是自己的菜。

假如你是一个霸道女总裁,你会喜欢一个不解风情的宅男吗?

我们都知道武则天能成为李世民的妃子,之后更是成为李治的皇后,相貌一定是出类拔萃的,身为一个美女虽说年纪大了些,但是自己的要求依然很高才对。

而我们所知道的狄仁杰,大多数都是电视剧当中的俊男,可真正历史上的狄仁杰长得一点也不帅,或许还有点胖。

除此之外,我们还要明白一件事,哪就是狄仁杰是武则天最忠诚的臣子。

如果放到我们现代公司当中,就相当于大老板最得力的助手,假如你是一个公司的大老板,手中有一个很有才能的手下,并且为公司带来相当高的利益。

你会为了自己手下的一些所谓的美色,从而将自己最强大的助手推向自己的对立面吗?

而武则天也是如此,狄仁杰身为大唐的臣子,不论是身份还是地位都相当的高,虽说有一些流言蜚语,但是狄仁杰自己身正不怕影子歪。

可是真要成了武则天的男宠,狄仁杰的地位就相当的尴尬了,很多时候公私不分的后果就是将整个公司直接拖入深渊当中。

可以说自己已经是大公司的老板了,有这么一个得力的手下,有着巨大的利润,自己什么样的美女找不到,非要在自己的公司根基上挖墙角呢?

万一这个手下有了野心怎么办,好不容易才得到了这么一个可用之人,真出了问题,不论是杀还是贬,都是自己最大的损失。

所以说武则天才不会对狄仁杰下黑手,而狄仁杰更不敢对武则天有不敬的地方,本身自己就已经处于流言蜚语的中心,现在自己再一头撞上去,很有可能会粉身碎骨。

而且我们都知道狄仁杰在历史上可是得到了善终,所以说狄仁杰或许很喜欢自己的老板武则天,但是这种喜欢是敬佩的那种,跟爱是没有一毛钱关系的。

历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

武后善治国、重视延揽人才,而且首创科举之“殿试”制度,能不拘一格重用狄仁杰、张柬之等中兴名臣。国家在武则天主政期间,百姓富裕、有好日子过,政策稳定、军备适当、文化经济复兴,故有“贞观遗风”的美誉。但对此历史功绩宣扬的人不多,而关注她私生活的人却不在少数。

历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

狄仁杰是大唐忠诚,与武则天有染是讹传讹,假的!

1.武则天晚年精力不济,吐蕃、突厥时常犯边,继承人姓武姓李也让她的头发胀!她急需一位熟悉政务、德高望重、诚实正直、才智过人的朝臣来辅佐她理事。

经仔细斟酌,狄仁杰被武则天看好。狄仁杰尽管在晚年步入了人生的巅峰,但他宠辱不惊,仍然为民尽力,为国操劳,在政坛上又重获美誉。正是他卓越的能力与崇高的品格,赢得了武则天的敬仰。所以,武则天对他才倍加恩宠。

2.武则天人前人后都称狄仁杰为国老,他心中的这个国老是她的执政之宝。因为,狄仁杰以他的智慧与政治经验为国为民谋了福利,所以,才对他有此美称。你看看女皇对自己的面首薛怀义与张昌宗的称呼就就知道了。如果二人有不类关系,女皇绝对不会赋予他这个尊称。

她还非常关心狄仁杰的身体,规定,狄国老在参拜自己时不用行跪拜礼。她说每当看到狄仁杰跪拜的时候,自己的身体都会感到痛。你什么时候看到女皇对自己的面首表达过这样真挚的情怀呢?

3.公元700年狄仁杰撒手人寰,武则天听后如丧考妣,大声哭喊道:“朝堂空矣”,并为此罢朝三日。 足见狄仁杰生荣死哀了。

公元698年(圣历元年),武则天想立武氏子弟、梁王武三思为皇太子,询问狄仁杰意思。狄仁杰当头棒喝:我看天下人都还思念唐朝,若立太子,非庐陵王李显不可。武则天自是愤怒,但没有发作。

武则天再问狄仁杰时,狄仁杰并不明哲保身,依然不卑不亢地回答:“姑侄与母子谁更亲?如立庐陵王,您千秋之后可以配享宗庙,有人祭祀您。我从没听说有将姑姑配享宗庙的?”!武则天恍然大悟,逐下决心立李显为太子。可见,武则天与狄仁杰是坦诚的君臣关系,如此重要的事只找狄仁杰商量。

4.晚年的武则天身体欠佳,高宗已经离世多年,自己难免空虚寂寞。又因为在政坛上纵横驰骋、忘我打拚了一辈子,精神上也有疲惫感。为享受生活,她苦心孤诣,在自己的皇宫设立了一个叫“控鹤府”的机构,里面的职员都是她养的男宠。

不管名字多么高雅,这个单位实际上是武则天与自己的男宠们寻欢作乐的场所。因为武则 天曾经单独找狄仁杰商量过许多军国大事,二人君臣关系超越了一般领导与下级的关系。因此,后人猜测。狄公也是控鹤府”的成员之一。

其实,这看法偏颇。不要忘了,狄仁杰是不赞成武则天称帝的。只是,狄仁杰以政治家的目光审视武则天治理国家很有一套,人民比较富足,才尽力辅佐武则天的。

武则天把能臣和面首分得很清楚,如狄仁杰不止一次地羞辱过武则天的莲花三郎张昌宗。张昌宗多次告御状,武则天总是一笑而过。如果武则天与狄仁杰发展成了情人,武则天肯定会郑重其事,居中调停的。要不,“控鹤府”不就会大乱吗?

作为优秀的政治家,二人惺惺相惜,是良好的上、下级关系而已。

历史上的狄仁杰是怎样的人?与武则天有染是否属实?

狄仁杰是历史上有名的宰相,与武则天有染完全是子虚乌有的事情

狄仁杰(630- 700年),字怀英,是并州太原(今山西太原)人。贞观四年(630年) 出生于官宦世家,祖父狄孝绪,贞观年间为尚书左丞,父亲狄知逊,曾任夔州长 史。

狄仁杰儿时酷爱读书,有“无暇语俗 吏”的典故,显庆元年(656年),26岁的狄仁杰通过明经科考试及第,岀任汴州 的判官,踏上了仕途,他的智慧主要体现 在这近五十年的为官处世中。

狄仁杰是个重情重孝,敢于直谏的人狄仁杰的仕途并不平坦,他出任汴州判官不久,就被人诬告入狱,幸得阎立本为其洗冤。阎立本欣赏狄仁杰的才能,称赞其为“沧海遗珠”,并荐授他 做并州法曹参军。

狄仁杰要离开双亲前 往并州任职,心中难以割舍,因此登太行 山看到白云孤飞时,极其落寞地对左右 的人说:“吾亲所居,在此云下。”长时间 伫立不动,直至白云飘走才离开。

史书上的这个细节体现了狄仁杰的孝心,他不以官职升迁为喜,却以无法伴随父母为 忧。在那个讲求忠孝的时代,此种孝字当 头的行为为他赢得名声和尊重,成为他无形的资产。

古语云:“老吾老以及人之老。”狄仁 杰的孝不仅局限于自己的父母,史书记载他的同事郑崇质的母亲年老且身体有病,但被郑崇质派出远差,家中的母亲就无人照顾。狄仁杰得知此事,就主动找了上司要求替郑崇质出远差,他的举动赢得了同事们和上司的好感。

唐高宗仪凤元年(676年),狄仁杰被任命为大理 ,一年之内决断陈案17000人,没有不服的。当时,左威卫大将军权善才、右监门中郎将范怀义误伐昭陵(唐太宗陵墓) 柏树,按照当时的法律应该免官,但唐高 宗却下令诛杀二人,狄仁杰直谏依照法律二人罪不当死。

史书记载:“帝怒曰: "是使我为不孝子,必杀之。’”狄仁杰面 对高宗的“怒”,丝毫没有退缩,而是继续 慷慨陈词,他先将高宗比作尧舜,接着以法律为准绳,并辅以汉文帝时的先例加以劝谏,最终使权、范二人的性命得以保全。

狄仁杰时仅官居六品,但为了维护法律的权威,敢于犯颜直谏天子,体现了他的勇敢。不管是为了维护忠臣,还是为了处置佞臣,狄仁杰在其位谋其政,为了维护法律的尊严,犯颜直谏,这种不畏权贵的 精神是极其可贵的,这种法大于权的理念也是极其难得的。

狄仁杰是个心系民生的人狄仁杰出身庶族地主,在地方任职 多年,了解百姓的生活疾苦。所以不管在 地方任职还是在中央为官,他都主张“为 政之本,必先人事”,坚持做到心系民生、 体恤百姓。

显庆五年(660年),高宗携武后临幸汾阳宫,安排狄仁杰为知顿使,掌管行宫的布置事务。

当时并州长史李冲玄因为前往汾阳宫要途经妒女祠,本地谣传说穿着华丽的女人经过此地会导致 风雷之灾,于是欲征发数万人重修一条 路绕过妒女祠前往汾阳宫。

狄仁杰知道后,极力反对劳民伤财开新路,免除了一 场数万人的劳役。狄仁杰不信谣言、不畏鬼神的精神也得到唐高宗称赞,曰:“真 大丈夫也!”

垂拱四年(688年),狄仁杰为江南巡抚使,当时吴楚之地有许多滥建的祠庙, 民众信仰多而杂,且百姓的摊派费用很 高,而贪官却趁机渔利,极不利于民生。

于是,狄仁杰奏毁不合礼仪的祠庙1700 所,只留下了夏禹、吴太伯、季札、伍员四 祠,一定程度上减轻了当地百姓的负担。

史书中此类事件的记载不胜枚举, 一直贯穿着狄仁杰的为官生涯,这体现了他“以百姓心为心”的“圣人心”。这种以百姓的利益为出发点,不管是官高权重,还是位卑权轻,都能做到勤政爱民、 心系民生的好官,必然赢得百姓的爱戴。

狄仁杰十分灵活变通,讲究技巧的人狄仁杰虽然性格执拗,做事坚持原则,但并不教条,懂得灵活变通,讲究技巧。

武则天晚年十分纠结皇位的继承问题,是传给自己的侄子武三思,保证武氏的江山?还是传给自己的儿子,政归李唐?

有一次武则天询问大臣的意见,大家都不敢说话,狄仁杰却开门见山地说: “臣观天人未厌唐德。比匈奴犯边,陛下 使梁王三思募勇士于市,逾月不及千人。 庐陵王代之,不泱日,辄五万。今欲继统, 非庐陵王莫可。”

武则夭大怒,罢议。这种直接的方式不为武则天所接受,狄仁杰灵活地改变了劝说策略。

有一次,趁着为武则天解梦的机会,狄仁杰机智地从武则天的角度出发劝说:“皇上认为姑侄与母子哪一个更亲呢?如果立庐陵王(李显)的话,作为母亲您可以千秋万岁享受宗庙祭祀,但如果立武三思,没有听说哪个皇帝会在宗庙中祭祀姑姑的。”

这一番话终于打动了武则天,将庐陵王(李显)迎回洛阳。其实在立储的问题上,吉顼、李昭德也多次请求武则天迎回太子,但毫无成效。

狄仁杰在正面阐述自己的意见成效不佳的情况下,他灵活变通,改变了策略,以母子亲情去感动武则天,关于宗庙享祭祀的言论更使武则天觉得狄仁杰的出发点是为自己着想,而不是为了恢复李唐。

狄仁杰是个举贤荐能,不为私利的人所谓“千里马常有,而伯乐不常有”, 为人臣不仅要自己有才能,更重要的是 有识才的能力。狄仁杰特别重视推举人 才,先后推荐过桓彦范、敬晖、窦怀贞、姚 崇等十余人,这些人政治才能和个人品 德都很优秀,均先后担任朝中要职。

狄仁 杰还做到了内举不避亲,推荐自己的儿子狄光嗣为尚书郎,武则天将之比作晋 国大夫祁奚。

“英雄不问出处”,对于敌军 的将领狄仁杰也可以人尽其用。李楷固、 骆务整是契丹首领李尽忠的将领,骁勇善战,后来,契丹兵败,二人投降。不少人 主张将其处以极刑,但狄仁杰认为李楷 固等是难得的人才,如果能免除他们的 死罪,二人必会对朝廷尽忠,并主张授予 他们官职,专事征讨契丹余众。二人果然 不负众望,讨伐契丹余众大胜而归,赢得 了武则天的称赞。

狄仁杰举贤荐能最典型的事例是荐张柬之。

《旧唐书•狄仁杰传》记载,有 一次,武则天让狄仁杰推荐一个人做宰 相,狄仁杰推荐了荆州长史张柬之,认为他是相才,只是未遇到伯乐,如果能重用他,肯定会对朝廷忠心耿耿。

武则天封张柬之为洛州司马。后来,武则天又让狄仁杰推荐人才,狄仁杰再提任张柬之为相 之事,武则夭只好再次擢升张柬之,后终被封为宰相。

神龙元年(705年),张柬之趁武则天病重,逼其退位,迎立太子李显即位,不仅实现了再造李唐的大业,也完成了李唐旧臣狄仁杰等的夙愿。

据《资治通鉴》记载,武则夭晚年十分信任狄仁杰,出行时给他安排住处,上朝时准许他不跪拜,经常呼“国老”而不称名,并嘱咐其他大臣说:“非军国大事, 勿以烦公。”

久视元年(700年)六月,71 岁的狄仁杰病逝,武则天非常伤心,叹息 说:“朝堂空矣!”并罢朝三日悼念狄仁杰。

春秋时期的孙叔敖三相三去,而唐朝名相狄仁杰亦是宦海沉浮多年,他从宰相贬至县令,又从县令升至宰相,最终赢得了上至皇帝、太子的赏识,下至黎民 百姓的爱戴。

狄仁杰德才兼备,他有着孝友绝人的优良品德。为了维护法律的权威,敢于犯颜直谏,居于庙堂之上,仍能 心系民生;碰到棘手问题,懂得灵活变通;面对恶意中伤,内心豁达;为朝廷举贤荐能,却毫无私心。在世人眼中,狄仁杰是清官的典型,是智慧的化身。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。