秦国丞相李斯之所以能发迹,真的是从两只老鼠身上得到的启示吗?

微末之时,李斯见到两只老鼠,一只在厕所见到,看到人惊慌而逃,一只在粮仓见到,看到人一点都不怕。当时李斯感叹:人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!

李斯得出的结论是人是贤达还是不贤达是由自己所处环境决定的。这句话估计很多人会认可,但实际上将整句话进行分析,你就会发现这个价值观是有问题的。

李斯将贤与不贤直接归功于“名”。也就是说一个人贤不贤主要看一个人的名气到底有多大,权力有多大,地位有多高,这些外面的,而不是看真正的德行。

这是赤裸裸地追求名利。

或许有人说追名逐利是凡人的普遍特性,但是后遗症是很严重的。

李斯的努力得到回报,他后来成了秦国的丞相。长子李由担任三川郡守,儿子们娶的是秦国的公主,女儿们嫁的都是秦国的皇族子弟。

他儿子一回来,结果文武百官都来敬酒祝贺,外面车马几千。李斯又一次感叹:嗟乎!吾闻之荀卿曰‘物禁大盛’。夫斯乃上蔡布衣,闾巷之黔首,上不知其驽下,遂擢至此。当今人臣之位无居臣上者,可谓富贵极矣。物极则衰,吾未知所税驾也!

此时李斯反而产生了迷惑,他说我已经是人臣之位之极了,物极必衰,未来会怎么样呢?

如果李斯此时能功成身退,那倒可以保家族地位,还有自己的性命。

他偏偏不肯放弃这一份富贵,因为那两只老鼠对他的影响太厉害了,他将富贵看得比自己的性命都还要重要。

秦始皇信任他,将遗诏交给他。结果赵高说扶苏即位就没你的份了,一定是蒙氏为丞相。李斯一听就和赵高合作改了诏书,然后立胡亥为帝。

李斯的荣华是保住了,可惜他忘记一件事,秦始皇对他信任,胡亥信任的不是李斯而是赵高。

所以后来赵高出手对付李斯,李斯被杀,家族被灭。

至此两只老鼠带来的启示完结。

李斯因为受两只老鼠的启示最终从一平民变成秦朝的丞相,同时受两只老鼠的影响,最终从丞相变成阶下囚,并夷了三族。

富贵从来都是烫手的,而不是拥有了就是自己的。这一点两只老鼠没有给李斯启示。

秦国丞相李斯之所以能发迹,真的是从两只老鼠身上得到的启示吗?

公元前250年,二十六岁的李斯在楚国的上蔡郡当粮仓的文书。他的工作是负责仓库的粮食进出登记。

一次,他上厕所,惊动了厕所里一只老鼠。这只在厕所居住的老鼠又瘦小又干枯,又脏又臭。看着这只老鼠,李斯想起平日了在粮仓看到的肥硕的老鼠。与眼前厕所里的老鼠相比,真是天壤之别。

“人生如鼠啊!不在仓即在厕”,李斯不禁长叹,“要成为什么样的人,全在于找一个什么位置了”,第二天,李斯便决然离开小城,投奔了当时的儒学大家荀况,最后通过自己的努力,终于成了秦始皇时期的丞相。

李斯发迹的故事,真假很难说的清楚。但是“人生如鼠,不在仓即在厕”,找准自己的定位,是成功的基础。

找准定位,首先的加强自身的认识和了解。明确自己“能干什么”,“社会提供我什么选择”,“我选择什么?”,“我怎么去做”。

其次,要明确自身的不足和优势。自己的能力大小,有客观的认识。正视自己性格弱点,尽力弥补不足。

李斯应该是很清楚自己知识的不足,投奔了儒学大家荀况,使自己内心丰富起来。之后投奔吕不韦做了门客。有吕不韦推荐他,被秦始皇命为客卿。

嫪毐谋反牵连到了吕不韦,吕不韦自杀。韩国人郑国到秦国建议修水利,目的是让秦国无力东征,秦国贵族一致认为应将所有客卿驱赶出国。秦始皇下了命令,所有客卿三天内离开秦国。

李斯也是被驱赶的对象,但是李斯不甘心,秦国是当时最强大的国家,是他实现政治抱负,施展才能的地方,难道被一张驱逐令赶走吗?

李斯苦思冥想,终于在离开咸阳后的一个晚上。奋笔疾书写下了著名的《谏逐客书》,他将书信交给驿吏说是机密报秦王,自己担心被杀,还是继续赶路了。

秦始皇看到李斯的信,幡然醒悟。命人连夜追赶上已经走到骊山的李斯,将其接回,并恢复他的职务,宣布终止逐客令。从此,李斯当了丞相,并开始谋划秦国统一六国战略。

李斯的成功,“仓与厕”的启示固然很重要,但更多的还是他自己的努力,他经历了漫长无际黑暗中的孤独寂寞,他有不磨灭的理想与信念,他抓住了一闪即逝的机会,所以,他拥有了施展自己才能的更大的舞台。

秦国丞相李斯之所以能发迹,真的是从两只老鼠身上得到的启示吗?

有一类人需要警惕,能力越大,破坏力越强;有一类人需要自省,唯利而行,发迹于此,败亡亦于此。

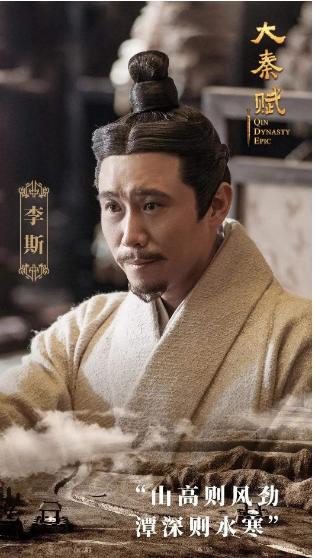

李斯原是楚国上蔡人,年轻时曾在郡里做小吏,在司马迁的记述中,此人的发迹之悟是从两只老鼠那里得来的。

有一次,李斯上厕所,看见厕所里的一只老鼠胆战心惊地在吃一些污浊之物,稍微听到人声狗吠便吓得狼狈逃窜;之后不久,李斯在官府的粮仓中又注意到另一只老鼠,仓中鼠的日子是厕中鼠无法想象的,不仅有无尽的粟米可以随便享用,而且住着大屋,根本不用担心会有闲人或者恶犬来惊扰。

同为鼠,境遇却如此天差地别!

大为感慨之下,李斯领悟到了一条真理:一个人的一生,能不能成就一番事业,享尽荣华富贵,不在于你是谁,而在于你的选择。就像看见的这两只老鼠,入厕,再有能耐,最终还是担惊受怕地去吃屎;进仓,再没有能耐,也可以心安理得地尽吃粟米。

这就是李斯非常有名的“老鼠哲学”,想来不知你有何感想?

黑哥是这么看的,李斯这人虽不甘贫贱,但内心却有鼠辈的自卑,骨子里若有高洁君子、雄才豪杰的真正品格,怎可能看见老鼠而感同身受呢?鼠就是鼠,哪里还分厕中鼠、仓中鼠,厕中鼠吃屎,是耻,仓中鼠偷粟,同样是耻,两鼠现实境遇差异巨大不假,可一旦拎起鼠尾,都一样。鼠辈最可悲的即是如此,身为鼠辈,尽吃粟米而忘了自己的可耻可恨,一朝被人拎起鼠尾,却全然不知。

有人可能会讲,这么说有些侮辱李斯了,李斯这是借鼠领悟小人物的选择之道、崛起之途。古往今来,平台对一个人的确重要,但黑哥认为,比平台更重要的是根基,没有行大道的根基,高台越高,悬崖越深,唯利是图,不择手段之人,登得越高,摔得越惨。

倘若将李斯视为大才的话,此人在许多方面的确了得,有眼光,有格局,能发激昂之辞,能行霹雳之事,但他独缺了一样东西,心中无根本大道,正因为如此,千钧一发之时,他患得患失,不敢以正压邪,唯有狼狈为奸;更可悲的是,他的一生,所有的谋都是公利建立在私利之上,都在想方设法地进入米仓、守住米仓,遇到明主,尚有雄才大略可见,可一旦遭遇昏庸之主、险恶之人,雄才大略荡然无存,剩下的只是鼠辈的拼命钻营和愚蠢。

所以讲,唯利是图的大才,只可一边严加控制,一边尽力使用。历史是一本无限深奥的大书,即便如秦始皇这样的千古一帝,也未能真正地将李斯这样的人用好,如果秦始皇在暮年时弃李斯,择一真正的贤相,李斯的沙丘之谋也许很难得逞,如此,大秦不会二世而亡。

再来说李斯的“老鼠哲学”,有些人讲他的发迹靠的就是这个。从两只老鼠那里领悟到选择时机、平台的重要性后,他果断辞掉了小吏之职,到齐国求学,拜荀卿为师,奋力研习“帝王之术”。

等到学有所成,经过对当时各国情况的深入分析,他认定楚王无所作为,其他各国也难有雄举,只有秦国在西方蓄势待发。

于是他决定到秦国去,寻找进仓的机会。

临行前,荀卿问他为何要去秦国。

李斯的回答,既高瞻远瞩,又现实之极,他说,干大事最重要的是时机,现在秦国雄心勃勃,意欲一统天下,这是千载难逢的机会,抓住这个机会,就等于成功了一半。

另一个吸引李斯,让他觉得大有机会的则是此时主政秦国的吕不韦,正在大力招揽各国人才。

来到秦国后,李斯的运气不坏,很快被吕不韦发现、重用,任以为郎,从而有了接触秦王嬴政的机会。

从某种意义上讲,李斯之所以能够赢得嬴政的赏识与重用,靠的依旧不是别的,而是升级版的“老鼠哲学”——雄才择主,雄主择机。

他告诉嬴政,成大业必须抓住时机。秦穆公时秦国虽然很强大,但完成一统大业的时机还不成熟。自秦孝公以来,周天子权势一天天衰落,各国诸侯连年混战,秦国乘机强大了起来,现在秦国实力傲视各国,大王贤德,扫灭六国如同扫除灶尘一般简单,此正是完成帝业、一统天下的万世之机,不容错过。

这种看法,固然是不俗的见识,却也是处心积虑地迎合。

成功走进嬴政后,李斯很快呈现出了他不择手段的另一面,他向嬴政提议,秦国要一统天下,要两手并重,一手是使用强大的军事,一手是不惜金钱,收买、贿赂、离间六国的君臣。

然而,就在李斯越发受到嬴政重视之时,秦国却因一起间谍案(韩国为疲秦,派郑国诱骗秦国兴修大型水利工程)突然颁下了驱逐六国外客的严令。

为保住上升通道,李斯奋力一搏,向秦王嬴政呈上了著名的《谏逐客令》。客观地讲,这是一篇雄文,但深入地看,李斯雄文的原动力依旧是老鼠哲学,他的出发点貌似是为了秦国的强大,实际是为了自己能够继续留在秦国。

此一劫顺利度过后,李斯便逐步占据了吕不韦留下的权势空位,在助嬴政一统天下的过程中,李斯的表现可圈可点,但可圈可点中也有后世不断指责的污点。

战国大才韩非实际是他用一碗毒药逼杀的。

此举表面看是为秦国大业计,实则含有李斯的嫉贤妒能,害怕韩非有朝一日威胁到他。

单看一面,李斯的老鼠哲学,的确是实用主义的好哲学,可如果再看另一面,这样的哲学却也是实打实的败亡哲学。

秦始皇在巡游途中突然崩亡,赵高阴谋策划沙丘之谋,作为丞相,李斯的表现实在丑陋不堪,为了保住荣华富贵,他不敢抗,不敢争,不敢拒,在赵高的威逼利诱下,居然选择了变节。

李斯可耻呀,单这一幕,便将他先前干过的宏图大事抹杀的一干二净,进而活脱脱地露出了趋利避害的鼠辈原形。

更可悲的是,显出原形后的李斯,为了守得那一仓的荣华富贵,再无才智可言,果真如一只既可耻又可怜的老鼠,一步步钻进了赵高的瓮中。

为了在秦二世胡亥面前邀功,他竟然识不破赵高害他的雕虫小技,一而再再而三地去扫胡亥的兴致,以至于胡亥对他厌恶至极,他却全然不知。

为了曲顺秦二世的意旨,保住自己和受到诬告的儿子,他居然能写出助纣为虐的《行督责书》,此文一出,昔日写出《谏逐客令》的李斯毫无疑问已经彻底死掉了。

到了这般境地,被赵高诬陷入狱,受尽酷刑,其实李斯应该选择自杀的,但在最后一刻,他的老鼠哲学还在起着某种作用,他认为也许还有机会,于是在生命的最后一刻,他写下了人生最后一封著名奏书,正话反说,列举了自己协助秦王的“七大罪状”——一是兼并六国统一天下;二是南平百越北逐胡人;三是善待功臣拥立皇帝;四是建立社稷修建宗庙;五是统一制度统一文字;六是修筑驰道大兴楼观;七是轻刑薄赋获取民心。

李斯以为秦二世看到这份奏书,或许会留他一条命。

但赵高拎着他的鼠尾告诉他,一个囚犯没有资格上书!

就这样,李斯走完了他一生流血的仕途,在咸阳被“夷三族”。

老鼠哲学,何其悲也!

秦国丞相李斯之所以能发迹,真的是从两只老鼠身上得到的启示吗?

李斯发迹的确跟老鼠有关,不过肯定不是两只,而是两类鼠。

一类担惊受怕,勉强饿不死。

一类安逸自在,过得很不赖。

前者好似是被生活按在地板上摩擦的苦难人,后者则是享受生活乐趣的佼佼者。

同是老鼠,差别为什么那么大?

司马迁在《史记·李斯列传》中告诉了我们答案。

观书不如观鼠李斯那时还是个小文员,登记粮仓的进出的数据,工作不累,工资自然也不高,勉强能混口饭吃,加上还没拖家带口,所以一人吃饱全家不饿,日子说不上好,也说不上坏。

在垦荒种粮的老农眼中这是达官贵人,在真正的达官贵人眼中他就是一老农。

工作也比较闲,李斯大部分时间就用来读书,当成乏闷的日子的一种消遣,不过也没看出什么名堂来。

李斯掌管粮仓数据,按时需要进仓库核实存量是否与记载相符,所以最熟悉的就是仓库中那几只老鼠。老鼠个个肥头大耳,见了李斯也不慌张,直到李斯的脚快踏在他们身上时,才嗖的一声躲进了粮袋之中,不久探头探脑出来,看李斯走了没有。

李斯压根不想理,曾经拿着扫把追了半个时辰,自己累的直喘气,那老鼠睁着一双小眼睛在一边得意地笑;后来大家相安无事,我等记我的,你吃你的,井水不犯河水。

李斯晚上上厕所,刚推开门,就看见一个黑影一晃,一只瘦不拉几的老鼠撞在门上差点没把自己撞晕了过去,趁着似有所悟的李斯出神的时候,赶紧一瘸一拐地逃掉了。

直到李斯回了房,那只老鼠才畏畏缩缩地又钻进了厕所,寻找食物。

李斯长叹了一声,终于明白了自己的问题。

粮仓的老鼠把自个儿养得肥肥的,而厕所的老鼠却饥不择食,两者同类不同命,只因为选择的地点不同。眼光改变了方向,方向导致了人生的改变;无论厕所的那类老鼠有多努力,永远也赶不上粮仓的老鼠生活,而自己以前,就是厕鼠一般的“鼠目寸光”。

《史记·李斯列传》载:“人之贤不肖譬如鼠矣,在所自处耳!”

李斯辞职,求学齐国,拜荀子为师,学治国之术,再谋发展之地,做那类有抱负的仓鼠。

李斯之术我们继续说老鼠吧,李斯之术,简单就是满地老鼠在跑。

01、以鼠引鼠

荀子有句话对李斯影响特别大,“饥而欲饱,寒而欲暖,劳而欲休”,李斯结合自己做粮仓文书时经历,以及所见两类鼠的反差,脑中便有了一种“天下大同”的理想世界。

面对满仓的粮食,谁也不会去真正计较偷吃几口的老鼠,仓鼠自然过着吃饱就睡的好日子;厕鼠经常饿肚子,自然对外来危险非常敏感,穷困生卑贱,越卑贱越穷困,所以李斯说“故诟莫大于卑贱,而悲莫甚于穷困。”

仓鼠靠着眼光足食,如果仓鼠把厕鼠进带进粮仓会怎样呢?李斯要做那只引路的仓鼠,改变厕鼠的现状,至少不会饿肚子,但得先找个有钱且不怎么爱管老鼠的主,这人当然是“欲吞天下”的秦始皇。

除了秦始皇,6国没人能有气魄让自己的理想实现,所以当秦始皇下了逐客令赶走各国的来宾时,李斯不甘心再成为卑贱的厕鼠,于是上书《谏逐客书》,从人才着手,历数明君贤君臣致国家强大的例子,最终打动秦始皇,被封为廷尉,开始进入仓鼠的行列,最后官至丞相。

02、鼠目长远

李斯的目的是要天下老鼠大同,粮仓就只能有一个不太计较的主人,只要保证粮仓够满,这个主人就不会对老鼠在意,也许还会弯下身子看老鼠偷粮,觉得蛮有意思。

只有一个主人,废除分封制度就可以办到,铲除掉诸侯国分裂割据的祸根,国之下只设郡县,加强中央集权制度,这么一来,旁人就不会对老鼠指指点点。

这个主人在,老鼠的日子就好过。

废除分封制度能够成功,是李斯眼光的独到,那就是选择了敢作敢为的秦始皇。

自古以来诸侯国都是卡着君王脖子的存在,只要利益被损就要闹事,所以君王一直陪着笑脸做人,但秦始皇不一样,不服气的尽管来,一顿板子打下去不服也得服。

统一文字、统一度量衡、统一货币都一一实现,有秦始皇的强力支持,就没有办不到的事。

不得不说,李斯有点运气,遇到了秦始皇,他的理想世界正一步步走向现实。

03、鼠路通坦

李斯师从荀子,那就逃不过“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”,讲究的是“法在王先”。

亏得是秦始皇,要是换个人,还不立马直接给李斯拍桌子,请你来不是来给主子找不自在的,哪里凉快回那里去吧。

李斯以仓鼠带厕鼠的法子非常不错,但如果老鼠们为争粮打斗或者毫无节制把粮食都吃光了,必然引起主人的警觉和杀心,所以李斯就要建立一定的规则和秩序。

李斯平衡着皇权与民生的矛盾,以法治国的现状是“贵贱分明,男女礼顺,慎遵职事”,虽与“不殊贵贱”有所违背,但要取得秦始皇的支持,那只能徐徐图之。

只有秦始皇的支持,李斯才能打造出属于自己的鼠路。

始皇东游登之罘,在石上留书“普施明法,经纬天下,永为仪则”,这时法已经深入人心。

李斯开垦的鼠路终于通坦,已见成效。

04、负心鼠辈

李斯不是有心计重重的人,相反他骨子里带着厕鼠的胆怯和逃避,他的主张得以实现皆因依赖着秦始皇的强势支持,因此李斯真正地对秦始皇带有感恩之心,没有秦始皇,他永远是那只胆小的厕鼠。

当赵高帮助胡亥夺位,威胁李斯之时,李斯一开始是不答应的,因为他的一切来自秦始皇的知遇之恩,“岂可负哉”,因此傲然请赵高治罪,要做个不苟且求生的忠臣。

但是赵高两三句话就打破了李斯的心理底线,圣人并不循规蹈矩,懂得变通;上下齐心可保秦国兴盛不衰;如若不从,必祸及子孙。

李斯并不怕死,但不想自己和秦始皇的心血白费。一旦秦国内乱,6国必然反叛,必然再起争端,天下又该是处处逃窜的厕鼠,所以真正打动李斯的心是赵高的那句“上下合同,可以长久”。

为了秦家江山,子孙的安危,李斯选择了妥协,“鼠在所居,人固择地”,违背了秦始皇立扶苏为太子的遗愿,做了回负心鼠辈。

与虎谋皮,必遭其祸,最终,李斯被赵高设计、胡亥腰斩于咸阳。

综上所述,秦国丞相李斯发迹,的确从两类不同老鼠的境遇差别有所触动,引发了改变自身的迫切想法,从而求学赵国,师从荀子学治国之术。在秦始皇的支持下,李斯的治国理念一一实现,特别是加强中央集权废分封制,这改变了诸侯倒逼王权的格局,灭除了祸乱的根源。时局稳定,军事在农业经济的快速刺激下蓬勃发展,最终促成了大秦帝国的兴盛,李斯也必将留名青史。只可惜李斯在赵高的威胁下,为了秦国的将来和子孙安全,选择了妥协,成为了他当初遇见的厕鼠。李斯的理念又太过于依赖秦始皇,没有秦始皇的大力支持,就无法形成良性循环发展,最终大秦毁了赵高复仇的手段上,深憾!(图片均来自网络)

秦国丞相李斯之所以能发迹,真的是从两只老鼠身上得到的启示吗?

李斯:我说是真的,你信吗?

关于秦国丞相李斯从两只老鼠身上得到启示的说法并非是空穴来风,而是出自《史记·李斯列传》的叙述,而司马迁将这个故事放在了列传的开始位置,可见这个故事的确对李斯产生了很大的影响。

厕中鼠数惊恐之,仓中鼠不见人犬之忧。《史记·李斯列传》中记载了这样的一个故事:年少的时候李斯看见自己办公室附近的厕所里面有老鼠在吃脏东西,当有人或狗走来时,就受惊逃跑,但是粮仓中的老鼠,吃的是屯积的粟米,却从来不用担心人或狗惊扰。

于是李斯顿悟:人也是一样,自己的命运是由自己所处的环境决定的。

拜学荀卿,深谙帝王之术,观时局,向西入秦。自从顿悟之后,李斯便辞掉了自己的职位,拜在荀子门下,学习帝王治理天下的学问,学习数年后,李斯告别自己的老师准备建业立功了,这里的李斯作出了改变命运的一个决定:向西入秦游说秦王。在李斯看来,六国国势都已衰弱,没有为它们建功立业的希望,只有秦国还能值得一搏。

佐于赢政,写下《谏逐客书》,助秦一统天下。在秦相吕不韦的推荐下,李斯凭借自己的才能逐步得到了秦王嬴政的赏识,数谏秦王,当听说嬴政下达逐客令的时候,李斯便写下《谏逐客书》,为秦国力挽狂澜,保留了众多文人志士,为后来秦灭六国保留了坚实的人才基础,也不得不说秦王嬴政能够成为千古一帝,与其明断是非、未雨绸缪的远见是离不开的。

沙丘之变改秦运,客死他乡夷三族公元前210年秦始皇巡游于沙丘,暴毙,赵高胁迫李斯发动著名的“沙丘之变”,他们合谋篡改了始皇的传位诏书,废太子扶苏,改立胡亥,殊不知秦国万世的梦想破碎于此。而后的秦二世大兴土木修建阿房宫,李斯因为屡次上谏被夷三族,再后来刘邦、项羽登上了历史的舞台,秦朝欲传万世,二世而亡。

据说,李斯在临死之际说很怀念曾经作为小吏的安逸生活,可是却没想到被夷灭三族,悲乎?

秦国丞相李斯之所以能发迹,真的是从两只老鼠身上得到的启示吗?

谈秦说汉(329)

李斯师从荀子学习帝王之术,西入咸阳求仕,官至丞相;协助秦始皇废分封、立郡县,统一文字、统一度量衡,建立中央制权制;秦始皇驾崩之后,与赵高合谋拥胡亥为秦二世;李斯从一个小吏发迹,到位列三公,是极强的追求功名利禄之心。

李斯曾在茅厕里看到老鼠吃脏东西,看到有人或狗走近四处散逃;又在粮仓中看到老鼠光明正大地吃囤积的粟米,不用担心人或狗惊扰。于是慨然发出仓鼠之论道:“一个人有出息还是没出息,就如同老鼠一样,是由自己所处的环境决定的。”

- 李斯师从荀子学习帝王之术,西入咸阳求仕,官至丞相

李斯是楚国上蔡人,年轻时曾做过一段时间小吏,为跻身仕途,干点事业,就拜荀卿为师,学习帝王之术,他的同学还有韩非子。学业完成之后,韩非子回到韩国。而李斯认为楚王不值得报效,西入咸阳,投身于秦相吕不韦门下当了一个舍人。

李斯不仅口舌之利,还善于写报告,得到吕不韦很的赏识,便推荐其做了秦王嬴政的郎官。于是,李斯有了游说秦王的机会,献计派使者收买六国政要,离间其君臣关系,不能收买的就派出刺客将其暗杀。又得到了嬴政的赏识,将其升为长史。

后来,韩国人郑国在秦境内修渠道,发现有韩国的间谍混入其中刺探秦军情报。嬴政下令驱逐所有外国的客卿,李斯也在被驱逐之列。于是上书秦王陈说利害,并言国之强大,必须要海纳百川。嬴政不仅取消了“逐客令”,还将李斯升为廷尉。

公元前221年,嬴政统一六国,称始皇帝,吕不韦因嫪毐与太后私通案牵连被免职。于是,秦始皇将李斯升职为丞相。李斯能得到吕不韦的赏识推荐,又被秦始皇所重用,也说明其除了嘴皮子厉害、会写报告外,实际的工作能力也是不错的。

- 协助秦始皇废分封、立郡县、统一文字、统一度量衡,建立中央制权制

公元前213年,秦始皇于咸阳宫设宴招待君臣。齐人淳于越上奏请求秦始皇分封其子嗣为王,丞相李斯据理力争,认为应该废除周朝使用的分封制,建立中央统一管理的郡县制。于是,秦始皇下令,将全国划为三十六个郡,中央委派官吏管理。

李斯又提出统一思想,除了医药、占卜、种植等古籍外,所有《诗经》、《尚书》和诸子百家的著作一律销毁,若有想学习法令的,以官吏为老师。得到秦始皇的认同,并下令在推行统一文字,统一度量衡。又令让李斯主持修明法制,制定律令。

得到秦始皇重用的李斯,同时荣华富贵也到了极点。长子李由被封为三川郡郡守,所有儿子都是娶了秦国的公主为妻,所有女儿都嫁给了秦国的皇族子弟。三川郡郡守李由休假回咸阳时,李斯在家中设宴招待,文武百官前去祝贺的车马数以千计。

秦始皇扫灭六国后,李斯在建立大一统的中央集权制的过程中,起到了不可或缺的作用,让华夏民族第一次有了真正意义上的大融合。但其所提出焚毁前朝书籍的建议,对古代历史文化是一场毁灭性的灾难,也让当时的百姓更加愚昧无知。

- 李斯与赵高合谋,扶立昏庸无知的胡亥为秦二世皇帝,也为自己埋下杀身之祸

公元前210年,李斯以丞相之职,与中车令兼玺符令赵高,公子胡亥一起陪同秦始皇东巡。到达沙丘时,秦始皇已经病得很重了,于是写了诏书让公子扶苏回咸阳,但诏书还未送出,秦始皇就死了。赵高与胡亥私下密谋,立胡亥为秦二世皇帝。

赵高与胡亥没有能力做成拥立皇帝,于是逼迫李斯与其合谋。未得诏书私立皇帝,李斯没这个胆,也不敢。赵高就劝说他,公子扶苏与蒙恬在上郡屯兵,扶苏成为皇帝后,很有可能会任命其亲近的蒙恬为丞相。李斯顾及自身富贵,与之同流合污。

于是,李斯将秦始皇让公子扶苏回咸阳奔丧的诏书修改为赐死公子扶苏与蒙恬。同时又封锁消息,把秦始皇的尸体安放在一辆既能保温又能通风凉爽的车子中,百官奏事及进献饮食还像往常一样,赵高就假托秦始皇从车中批准百官上奏的事务。

拥立公子扶苏为皇帝,李斯丞相之位确实有可能易位。但李斯聪明一世,糊涂一时,胡亥是否有能力为皇帝,宦官赵高是否值得与之同谋,居然没有做出理性分析。小人得志便猖狂,胡亥成为皇帝之后,李斯终遭陷害被腰斩,秦朝二世而亡。

- 写在最后

追求富贵名利是李斯追求上进的主要动力,“仓鼠之论”应该只是一套说辞罢了。他师从荀子求学,投身丞相吕不韦,是借用了名人效应。得到面见秦王机会时,他的真实水平得到了发挥,有所建树。同时,个人需求也得到满足,功成名就。

但其享受荣华富贵的心态,让他偏离了正道,与小人赵高为伍,谋害了仁厚贤明、极有可能继皇帝位的公子扶苏,不仅自己不得善终,也加速的秦朝的灭亡。而所谓的“仓鼠之论”,其实是极度自私主义的表现。所以,李斯是秦朝的千古罪人。

2020/12/12

我是秦砖汉瓦里的拾荒人,感谢阅读,人走留香,点个赞呗,不胜感谢!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。