老子为什么说“圣人不仁,以百姓为刍狗”?

唉,这句话是《道德经》中被误读最多的一句之一。

这里有两个关键词:不仁,百姓。

不仁圣人是法天地而治百姓,因为天地是不仁的,所以圣人自然也是不仁的。

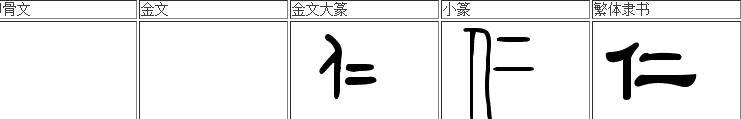

仁是会意字,它的本意是表示两种不同的人,你也可以理解成两种对立的人。

这个字古字到简化字没有发生变化。

儒家提“仁”特别多,孔子不管说什么都要带上一个仁。很多人就误以为天地不仁,圣人不仁就是指圣人不讲仁义,天地不讲仁义。

这样就完全误读了这句话的本意。

天地不仁就是指天地不会将万物分为两个不同的等级。

同理圣人效法天地,自然也就不会将人分为两个不同的等级区别对待。

百姓不仁理解对了之后,再看下一句话就顺理成章了。

古代有姓氏的都是贵族,真正普通老百姓还有奴隶是没有姓氏的,这个百姓指的是贵族。

既然圣人不会将人分为三六九等,那么你是不是贵族这样的身份不影响到圣人对你的态度。

比较有意思的是很多人不关注不仁,也不关注百姓,反而去纠结刍狗是什么意思。

刍狗反而没有必要讨论,因为表达的是一种态度,也就是圣人对百姓不会过度关注和关照,一样平等对待。

结语:这句话表示的意思就是圣人不会将人分为三六九等或者说分成两种不同的人,在圣人眼中所有人都一样的,正如万物在天地眼中都一样的。这里强调的是“人人平等”,不会区别对待。

题外话:《道德经》中还有这么一句话:大道废有仁义。

这句话被误读也是挺多的,有人说大道被抛弃了,才有了仁义。(最初我也是这样理解的,我早期写的一些解读文章也是这样写的)实际上这句话的本意是人和人之间已经形成事实上的差别,有了三六九等之分,此时你再提不区别对待,“人人平等”就没了实践基础,此时要提“仁义”。

孔子就是看到这种人与人之间是有很大差异,从出身到成长,以及身份,社会地位等等。面对这种客观现实才提出“仁义”二字。孔子希望通过打造“仁义”二字来维护不平等人群之间的稳定,这是孔子理论的实践基础。当这个基础消失之时,儒家也就完成了他的任务。

因为此时大道已经重新出现。仁义唱主角的时候,大道并没有不见了,只是以仁义的面目出现。

大道永远在的,只是呈现的方式不一样。

这里并不是说道家比儒家高明,而是道家和儒家是一样的,只不过道家站在更宏观的角度去看,儒家则一上来就是解决实际问题。不管是儒和道终究还是要解决实际问题,不可能纯粹清谈。

三国两晋为什么会出现清谈之风,相信应该知道原因了,他们只取了道家清淡的半部却弃了实践部分。

暂时聊到这里,关于儒家、道家、心学、墨家等等的比较,在《知常容眼中的世界和历史》这个专栏中已经讲多很多篇了,就不再展开了。

至于《道德经》的理解,我个人的观点是抛弃后世字意对其的影响,从最初的字义去探寻《道德经》到底在聊些什么,这样才能做到最小程度的误读。这是我解读的出发点,类似的文章也写过不少,诸位有兴趣可以自己去找我写的内容。

这里必须要加一句:我的理解并不代表就是正确,因为人不同、环境不同,经历不同,理解就会出现不同,这才是最正常的。如果完全同一化,只有一个标准答案,反而失去《道德经》的本意。

老子为什么说“圣人不仁,以百姓为刍狗”?

如果只看这一句,就会觉得老子是在揭露圣人的无情,冷酷。但真的是这样吗?

一、出处“圣人不仁,以百姓为刍[chú]狗。”出自老子所著的《道德经》第五章。

要想明白这一句话,我们首先需要理解“刍狗”。这个词的意思是用稻草扎成的狗,古代用于祭祀。祭祀完就扔掉或烧掉。

如果直接理解起来是:圣人并不仁慈,只把百姓当做没有生命的祭品。但这样理解和老子真正的意思相差很多。

所以我们应该结合上下文看一下,完整的句子是:

“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。

天地之间,其犹橐(tuó)籥(yuè)乎?虚而不屈,动而俞出。

多言数穷,不如守中。”

二、解释老子说“天地不仁,以万物为刍狗。”天地没有什么仁慈,只把万物当做祭品。但这并不是在批判否认这种不仁。因为老子一向主张“无为而治,道法自然。”

老子很尊重自然规律,这点是大家一致认同的。

他觉得天地真正的恩泽,就是顺应自然大道,让万物自然生长。而圣人也应该像自然学习。圣人真正的仁爱就是无为而治,给百姓真正的自由,对待百姓公正。让百姓自己发展自己。这样国家才能够长治久安。

也就是说,天地没有仁爱,圣人也不会偏爱。不会对谁好,也不会对谁坏。让天地万物各得其所,达到天人合一的理想状态。

大家可以想一下这样的场景:

天地有了感情,对饥荒的地方十分怜悯。于是天降馒头,水。这样人会因为懒惰,而失去最基本的能力。走向灭亡。

而一个国家的统治者在了解到百姓的贫穷之后,非常得痛苦。于是想要改变这种状况,发下命令,把最赚钱的办法告知百姓——例如当程序员。后来发现这样人们最基本的生活就难以维持,而粮食成为最珍贵的东西。就命令所有的人去劳作耕地。这样的国家太混乱了。

圣人其实有时只在必要时期,起到调节作用就行。不必小题大做,干涉百姓的运行规律。看似是仁慈,但实际上对百姓来说太残忍了。

一句话概括就是大爱无私,这是对万物,百姓最好的方法。

我是@女侠七安 ,想和你一起读书,学习。读书之路,我陪你。

码字不易,点个赞再走呗 (-^〇^-)

老子为什么说“圣人不仁,以百姓为刍狗”?

谢谢题主。我来试着回答。

这句话最早出自《道德经》第五章:“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”

要理解“圣人不仁,以百姓为刍狗”这句话的意思,得先从几个关键词说起。

其一,什么是“不仁”?“仁”在这里不是仁义、仁慈这些意思,魏晋时玄学家王弼曾为《道德经》作注时,这样解释:“天地任自然,无为无造,万物自相治理,故不仁也。”大体意思是:天地都是自然而然的,万物都是遵照自然规律而自我梳理、生长,外力无须去刻意干扰,这叫不仁。这个“不仁”,就是既不近亦不远、既不亲亦不疏、既不离亦不弃,保持一种自然的状态。这就是“不仁”之意。

其二,什么是“刍狗”?传统意义上把“刍”理解为草或拔草,如《说文》:“刍,刈草也。象包束草之形。”但其本意是小、弱、不成熟,如《释名》:“邹,狭小之言也。” 狗是人的忠实伴侣,因而,许多地方人死后,后辈要用纸和竹制作殉葬品——“刍狗”,下葬时燃烧,为逝者送葬,让狗狗在阴间继续陪伴主人。这“刍狗”从制作到燃烧成灰,象征着事物从生到灭的一个自然的过程。这就是“刍狗”之意。

其三,“圣人不仁,以百姓为刍狗”的意义理解了“不仁”和“刍狗”,就能够理解这句话的意思了,结合前一句“天地不仁,以万物为刍狗”,其意就是:万物与百姓乃至小狗,都有其自身从生到死的自然演变过程,天地人不干预、不偏私万物的自然演变,任由万物按照自己的规律自生自灭;圣人不干预、不偏私百姓(哪怕是小狗)的自然生活状态,任由人和人类社会按照自身的规律自然发展。

老子其实想表达自己的哲学思想,同时也是朴素而深刻的道理:世间万物和人、和刍狗一样,都是平等的,都有着自身生存、发展、演化的规律,这是自然法则,必须要得到尊重,天地不能干涉、干扰,圣人也同样。正因为天地、圣人不干预、守法则,万物在他们面前都是一样的对待,这才是真正的公平,才不会有人为地制造的不公平。

以上仅个人理解,不妥之处请批评。谢谢。

老子为什么说“圣人不仁,以百姓为刍狗”?

老子为什么说:

圣人不仁,以百姓为刍狗。这句话出自《道德经》第五章:

天地不仁,以万物为刍狗,圣人不仁,以百姓为刍狗。(天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中)。【解析】我们先要明白,何为“刍狗”。

“刍狗”是古代用于祭祀,用稻草扎成的狗儿。古代的祭祀是一件很郑重庄严的事情。此时“刍狗”被赋予了特殊的象征意义。

祭祀过后,便恢复了它稻草扎的狗儿本意。它被人遗弃、践踏,只能成为稻草焚烧。

人对“刍狗”并没有好坏,只是出于某种需求。

【释文】天地无所谓仁爱,把万物当成稻草扎成的草狗;统治者也无所谓仁爱,把老百姓当成稻草扎成的草狗。

天地是自然之物,并没有任何意志。它没有爱与恨,偏私情感取向。

有道的封建的统治者——皇帝(古代称天子,天地之子),效法天地管理天下黎民百姓,不对百姓有厚薄贵贱之分。

制度不对老百姓朝令昔改,官员也不横加干涉,给了百姓一定的自由。

让老百姓休养生息,老百姓才能安居乐业,天下才会太平,国家才能长治久安。

古时汉初皇帝,便是用“黄老思想”治理国家,使汉初成为繁荣昌盛之国。

如果对老子《道德经》整体思想有了解的话,你就能明白老子的意思。

老子看透宇宙万物运行与消亡的奥妙,主张无为而治。

万物的生长,发展和消亡都是有其自身的规律发展的结果。

它赋予了万物自由,不加干涉,因而它才能在自在无为中,达到它自己的目的(无为而无不为)。

现实生活中,家庭是国家的细胞。

在家庭中,大人、小孩在人格上都是平等的。不能因为是父母,就要叫孩子如何如何,应按照小孩的天性发展,不能让他成为你未完成理想的工具。

因为小孩也有自己的思想和意志。只要顺应他(她)的爱好,正确引导,不横加干涉,便能成材。

老子为什么说“圣人不仁,以百姓为刍狗”?

其实这句话的下半句才是重点,问题中的这句话,只是用来打比方的,为了衬托下一句话的重要性。

前半句话的意思是大自然如果不仁慈,天下万物就会成为祭祀时使用的牺牲品。

如果君王对百姓的行为进行过多的干涉,不顺应天道,那么天下的老百姓将会和祭祀用的祭品一样,成为错误政策的牺牲品。

老子为什么说“圣人不仁,以百姓为刍狗”?

这句出自第五章,刍狗就是祭祀用的草扎的狗,如果不看上下文,那绝对是要有歧义的,把我们百姓当成什么了?而看完上下文甚至通读八十一章道德经后,我释怀了。是我太狭隘,那种大爱无疆的大道之德,我居然没看出来,我不配读老子啊。所以一定要把道德经通篇读完。

首先要理解前一句,“天地不仁,以万物为刍狗”。老子认为宇宙苍穹是没有感情的,更不要谈仁爱之心了,天地对待世间万物就像对待刍狗一样,任你自生自灭、相生相克,我自岿然不动。看似无情,实则对万物是最无私的,生养万物而不占为己有,不依赖谁也不帮助谁,从不居功颂德。

还记得2009年丁仲礼院士对柴静说的那段讲气候变化的采访视频吗?他说“地球用不着你拯救,地球温度比现在高十几度的时候有的是;地球二氧化碳的浓度比现在高10倍的时候有的是。地球都是这么演化过来。毁灭的只是物种,毁灭的是人类自己,所以是人类如何拯救人类,不是人类如何拯救地球。

你品,你细品,这不就是天地以万物为刍狗吗?与老子的理论不谋而合。老子不愧是圣人,两千年多前就已经看透了宇宙的本质。

人类之于地球,就是一个物种,与一花一草没有区别。那么用“天地”的心态观照自己,万事万物对于“我”这个“宇宙”来说,也和自生自灭的刍狗没有差别。“圣人不仁,以百姓为刍狗。”这句话老子可能是写给当时治国的君主看的,但对于每一个个体的我们来说,其实也同样适用。

你就是你自己的“宇宙”“天地”“圣人”,你遇到的“人”“事”“物”就是你的“万物”和“刍狗”。如天地和圣人般将身外之物都视为刍狗不去理会,放下利害,不悲不喜,进入致虚守静的境界。顺应天道,这不就是无为吗?

但我们能像地球一样看着自己的“物种们”(这里可以指私欲,贪念,烦恼一切)自生自灭吗?我们不能,所以国家之间才有那么多的战争和朝代更迭,个人之间才有恩怨和痛苦,这都是人的“有为”造成的。

总结老子提醒的是当时礼崩乐坏,五霸争斗的春秋时期的君主朋友们:不要那么鸡血,不要折腾,不作不会死。少私寡欲,像天地和圣人那样修身养性,方能天长地久,长久治安啊!【天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。多言数穷,不如守中。】

感谢阅读,我是@道心者,欢迎关注。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。