魏的建立和唐朝的建立是禅位,它与篡位有何本质区别?

没有本质区别,这只是让史官在记载的时候稍微好看一些。

什么叫篡位?就是臣子夺了皇帝的位置这就叫做篡位。

什么叫禅让?就是皇帝活着把位置让给别人,当然前提是自愿的。

真正的禅让在历史上只发生过一次,燕王姬哙让位给国相子之,这一次是真心禅让,不过最后导致燕国内乱。

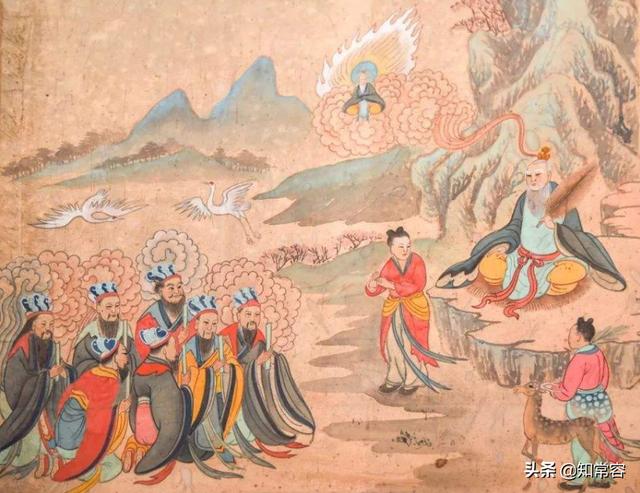

至于唐尧传位给虞舜,这是不是禅让,现在众说纷纭,有说是,有说不是,当然有些人认为这是儒家编的故事,希望建立起这样一种皇位更替的方式。

魏国曹丕从汉献帝手中接下东汉之大权,唐公李渊从隋恭帝杨侑手中接过隋之大权。这个过程是和平的,但是所有人都明白这些人都是被迫的,不管是汉献帝,还是隋恭帝他们都不是和燕王姬哙一样真心的,他们是没有办法,因为自己就是傀儡。

当然这种篡位是属于比较平和的篡位,比如像汉献帝退位之后可以自然终老,在封地之中还行天子之位,而隋恭帝杨侑之后一年病死,当时15岁,自然也就有被害的说法出现。

如果从禅让的模式角度来说,魏和唐还是有区别的。

唐尧传位给虞舜那个场面更多的是一个理想的场面,而燕王那一次估计是头脑发热而致。魏与东汉的交替应该属于教科书式的禅让,整个过程还是比较祥和的。因为《三国演义》的影响,包括衣带诏的影响,所以觉得汉献帝那过程是很痛苦的。

实际上从曹丕父子对汉献帝的态度来看,汉献帝的日子应该过的还是不错的。因为他死后,曹睿作为皇帝亲自扶灵,而且力排众议,让汉献帝以天子之礼仪下葬。

此时离魏国立国已多年,这是难得可贵的。

当然不管你是何种形式,在儒家眼中你就是篡位,这就是不臣之举是不合适的。

如果你细读《史记》你会发现《史记》列传中的第一传就是《伯夷列传》,这一传中有一个观点虽然是伯夷、叔齐说的,但是代表的是司马迁,或者说当时人的主流观点。

父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弑君,可谓仁乎?

儒家推崇武王伐纣,但是司马迁传递的一个观点就是这是错的。

看上去矛盾,实际上是一回事,因为一个王朝他怎么得到天下?因为有道伐无道。一个王朝建立之后,对任何的臣下不臣之举自然都要谴责。

如果你明白这些,你再看所谓的禅让,你就会明白他们为什么不一刀把皇帝杀了,而是采用这么复杂的形式。

魏的建立和唐朝的建立是禅位,它与篡位有何本质区别?

禅让是篡位的形式,篡位是禅让的本质。

荀子言:“夫曰尧舜禅让,是虚言也”。

韩非子曰:“舜逼尧,禹逼舜”。

禅让从来都不意味着道德层面的传贤,而是一种因势力变迁而发生的权力转移。

权力的转移要么依靠血缘,要么依靠实力。

在儒家思想影响下的传统中国的意识形态中,任何王朝的统治者都要注重其统治的合法性。

所谓名不正则言不顺,要想名正言顺,就需要一个仪式。

禅让就是让篡位这件事情变得合法且名正言顺的最佳方式。

真实的禅让或许和大多数人想象中的不太一样,因为禅让这件事情必定是被人美化过的。

由于中国人有崇圣、敬祖、敬天、法祖的文化传统,禅让这件事情也被后人所美化。

其实在上古社会,禅让就是让篡位变得合法且名正言顺的一种形式,而篡位就是禅让的本质。

(关于禅让制的真相且看文末的截图,是笔者的心血)

儒家思想的核心其实是礼制,一切事情都得符合礼制,即便是篡位也要用禅让的形式来美化。

一个朝代开国必然要举行某个重大的仪式,向天下百姓彰显自己的合法性。

虽然天下是用枪杆子打下来的,但打下来的天下还是需要一种仪式来确立统治者的统治地位和统治的合法性,禅让这种仪式就是最好的仪式。

曹魏的建立得益于曹操打下的基础,然后曹丕顺应时代潮流,与门阀士族相沟壑,于是称帝建立了魏。

曹丕称帝并不是一件随心所欲的事情,因为他不得不获取士族地主阶级的支持,于是他推行九品中正制,让士族逐步掌控了仕途。

这其实是一场政治交易,曹丕用九品中正制拉拢士族,士族支持曹丕称帝。

士族的崛起在汉末便以十分明显,直到九品中正制的实行,一直到整个魏晋南北朝时期,门阀士族基本上掌控了政治、经济、文化以及学术教育。

著名的魏晋玄学学术风潮就是由门阀士族所领导的。

李唐的建立是因为,李家本就是关陇贵族,有强大的经济和军事实力,再加上,秦王李世民在战争中做出的突出贡献,夺去了天下建立了唐。

隋末天下大乱,农民起义频发,然而当时的农民起义并不强盛,实力强的势力主要还是关陇贵族。

隋炀帝杨广极力打压的关陇贵族最终还是接替了杨氏夺取了天下。

唐朝是建立在隋朝的基础上的,隋的灭亡之于唐就如秦的灭亡之于汉,都是前车之鉴。

秦与隋两个短命王朝之后都是中国最为强盛和文化兴盛的两个朝代--汉与唐。

禅让制的真相:

魏的建立和唐朝的建立是禅位,它与篡位有何本质区别?

首先纠正一个概念,三国时曹魏建立是通过汉献帝禅位,但唐朝的建立并非通过禅位而是李渊父子晋阳起兵一城一池打下来的。

中国长期以来就是一个极其看重礼数的封建社会。针对新政权合法性建立这个问题,古代中国历来有“得国正与不正”这个说法。所谓“得国正”意思就是政权建立者是被迫起兵且主要是为了拯救生活艰难的黎民,而非为了自己荣华富贵的野心。相比之下,所谓“得国不正”就是指那些为了自己的野心和一家一姓的尊荣利用手中权力推翻现有政权的行为。古代儒家为代表的封建礼教顺序核心就是天地君亲师,作为受提拔而掌权的臣子,造皇帝老子的反肯定不会被道德体系所接纳。

曹魏的建立者曹丕逼迫汉献帝禅位就是要向世人假意做出一副天命所归,刘氏皇族主动让贤的姿态,以此来说明自己政权的合法性。实际上,曹丕的行为就是武力逼迫汉献帝退位的篡位行为。毕竟后来司马昭直接杀害皇帝曹髦这样的忤逆之事还鲜有人做出来。得国更为不正的西晋自然国运也是非常不好,在昏君和奸臣的共同作用下只用了短短几十年的时间就被匈奴人刘渊赶到了江南。

司马昭部将成济杀害皇帝曹髦

唐朝则不同,隋末苛政导致全国揭竿而起、烽烟不绝,百姓生活苦不堪言。李渊父子虽为隋朝贵族,但他们起兵之后迅速平定了各地诸侯叛乱,同时恢复生产厚待百姓。这自然就在民间建立了极高的人望,否则类似瓦当寨这些啸聚一方的绿林好汉也不会闻风归顺,更不可能有后来的贞观和永徽之治。

魏的建立和唐朝的建立是禅位,它与篡位有何本质区别?

为何要将曹魏算作篡位?

毫无道理的比较。曹魏天下是曹操打下来的,曹丕仅仅只是因为没有统一天下而被迫向世家妥协,用九品官人法做利益交换让世家同意自己代汉。

也就是说,如果没有赤壁大战失利,曹操自己就能名正言顺用统一天下的名义当开国皇帝,根本不需禅让。

曹魏只是借了一个皇帝法统。类似的,李渊起兵是用的家族势力,第二年就在隋炀帝死后公开接受禅让建立唐朝,此后7年统一天下。

稍微不足的是,李渊用了一年时间借用隋朝名义,但也利用有限。与曹魏类似的就是没有统一天下之前得到皇帝法统,而且这个法统的所得也并不多。

李唐也是大体借用皇帝法统。赵宋就要差很多了。赵宋虽然也在后期完成统一,但地盘军队主体是后周的,赵匡胤也是欺负孤儿寡母才得到政权。

魏的建立和唐朝的建立是禅位,它与篡位有何本质区别?

我认为禅位和篡位还是有本质区别的,禅位好比明星为企业做广告,几分钟明星就挣了大钱。但是企业认为值得,因为明星有促销资本。但是企业不可能让明星做董事长。唐朝的天下是李渊父孑打下的,为什么送结杨氏,魏国的天下是曹氏打拼来的,凭什么拱手让给汉献帝,换谁也不干,否则就太不公平了。篡位就不同了,好比高级打工仔趁人之危霸占了董事长的位子。董事长已经培养和提拔了你,也给了你相应的高薪,你却趁人之危夺了人家身家,这就属于巧取旁豪夺的行径了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。