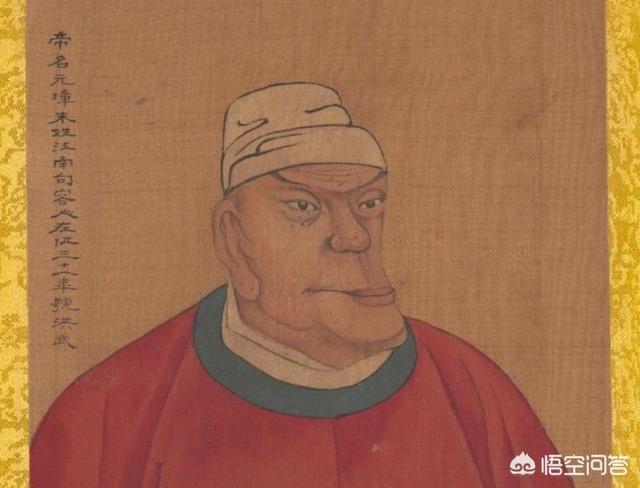

历史上帝王为什么一定要杀功臣?

大一统的皇朝杀功臣的比较厉害的,就汉和明吧。

周朝取代商朝之后,周武王大封功臣,没杀功臣吧。秦始皇一统天下,也没有过河拆桥,没大杀功臣吧。三国归晋之后,司马炎也没有大开杀戒吧。隋唐功臣也没有波及全面。宋最有名气就是权酒释兵权,历史书都有记载。

元清不是汉族人的政权,而是蒙古和满族的政权,也没怎么杀功臣。讲个这里,你就会发现为什么明朝和汉族这么杀功臣,其他朝却没怎么杀。

上面这些朝代都是原来有势力,不是平民。换句话说,他们的功臣就是他们的属下,尊卑很明确。但是汉朝,明朝不一样,开国皇帝全部都是平民。跟着他打天下的兄弟,原来跟他是平起平坐,有些可能还是他的上级。当他坐上龙椅的时候,他就觉得不自信。

换成你也会不自信,十几年前很可能还是要饭,草民,十几年之后,你居然成了一国之君。你的角色意识肯定还没有完全转过来。因为幸福来的太突然了,权力来的太快。就会担心,跟我一模一样的兄弟,他们会不会拿了我的天下。虽然他们现在跪在我的面前的,但会不会服我,这是未知数。

所以我必须要起用新人,把这帮人全部干掉。这就是他们杀功臣的理由。因为新人对他们肯定有敬畏感,尊卑才踏实。

当一个人不自信的时候,有两种反应,很自卑,很骄傲,还有控制性很强,攻击性也很强啊,所以明太祖,汉高祖的行为很容易理解。

历史上帝王为什么一定要杀功臣?

刘邦的手下功臣非常多,刘邦杀的只是该杀的人,他也不想杀他们,而是这些功臣自己作死,自己不作死,刘邦是不会杀的。例如:萧何、张良、陈平等!都得到了善终。

司马小绢今天就来说一说刘邦手下最大的功臣韩信是怎么作死的?

刘邦所杀的功臣中,韩信功劳是最大的;刘邦第一次恨韩信是在自己被项羽围困于荥阳的时候,刘邦是天天盼望着韩信能够带兵前来给自己解围,没有想到盼来的是韩信派人送来一封要求代理齐王的信件,气的刘邦破口大骂!站在一旁的张良和陈平怕生变故连忙提醒刘邦,刘邦才改口骂道:"做什么代齐王,要当就当真齐王”。

韩信贫贱时本来是很谦虚的,年年轻轻有手有足的能够厚着脸皮到别人家蹭饭吃,让他钻裤裆就乖乖的钻,富贵以后就长脾气了。刘邦平定天下后,韩信不知道功高盖主,还紧抓兵权不放,张良建议刘邦给韩信异地封王,把原来的齐王改封为楚王,官一样大只是没有兵权了,要是聪明的就知道怎么做好自己这个楚王了,可是韩信到处说刘邦的坏话,来炫耀自己的功劳,刘邦知道后把他抓来,并没有怎么处罚他,只是把他楚王降成侯了,继续在朝留用。

在朝堂上韩信一下子感觉太没有面子了,怎么能跟周勃、灌婴、樊哙这些人平起平坐呢!他朝也不上了,在家里连面都不露,刘邦知道后就传话给他,叫他多和樊哙这些被封为侯的官员多走动走动。联系一下感情!

有一天韩信带着手下路过樊哙侯府时,就顺便进去看看,樊哙原是杀猪做生意的,没有忘本,也很会做人,明知道韩信现在和自己平起平坐都是侯爷,却还是以跪拜的大礼来表示自己心里对韩信的尊重,给韩信面子,可韩信不但不领情,反而笑着和左右说:“自己居然混到跟樊哙这样的人是一个等级"。

韩信原手下有一个叫晨曦的被刘邦封为主帅统领齐地兵马,他是进京当面向刘邦述职谢恩的,顺道来拜访一下老领导!韩信把他领到内室,告诉他,齐地这个位置很重要,刘邦马上就要领兵亲征英布了,你在齐地造反,我定在京城助你一臂之力,他还说只要自己振臂一呼,天下将领定会百应的。

这就是韩信自己作死,当吕雉听到这个消息后能不怕吗?怕就要采取措施,吕雉首先收买韩信手下四员猛将,然后叫萧何把韩信骗至内宫拿下。

韩信在富贵时如果还能保持贫贱时的宠辱不惊,那他一定是一位受万世景仰膜拜的韩公!定会和周公、召公、姜太公齐名了,可惜了,一富贵就忘记自己是谁了。

做臣子,你只要做好自己份内的事,每件事情都是为刘邦的汉朝兴旺着想,刘邦是不会杀你的,萧何临终前还在考虑刘邦儿子将来怎么去治理汉朝,这样的人即使功劳再大刘邦也不会杀他的,陈平和张良都是善终之人。

历史上帝王为什么一定要杀功臣?

朱元璋的火烧庆功搂。也杀害了好多帮他打天下的功臣。刘邦也不例外。开国皇帝自认为开国功臣很难对付。杀了心中无恐惧了。说话办事不要和功臣们商量了。无毒不丈夫。也是为了自己的子女能永保世袭。做万代皇帝。做了皇帝疑心也重了。所以一了百了。杀了算了。

历史上帝王为什么一定要杀功臣?

山野老人解读两汉三国,与您一起体会历史新感觉!

刘邦为什么要杀功臣?

首先,要把这个问题修正一下,不能说“刘邦为什么要杀功臣”,刘邦杀了一些功臣,但是刘邦主要杀的是那些占有土地,手握兵权的异姓诸侯王。

刘邦登基前后,先后存在臧荼、张耳、吴芮、英布、韩王信、韩信、彭越等七个异姓诸侯王。

臧荼造反剿灭后,刘邦又封好友卢绾为燕王。

刘邦杀功臣主要是针对这八个异姓诸侯王。

刘邦为什么要诛杀这八个异姓诸侯王呢?

山野老人以为主要有以下三方面的原因。

一,异姓诸侯王与刘邦同床异梦。

臧荼的燕王是项羽分封的,刘邦登基后,臧荼有危机感。

为了自身利益,臧荼第一个举旗反叛刘邦。

刘邦御驾亲征,剿灭了臧荼。

剿灭臧荼后,刘邦将自己的好友卢绾封为燕王。

第二个反叛刘邦的是韩王信。

韩王信是前韩襄王的庶孙。

韩国灭亡后,韩王信随着张良投奔刘邦。

刘邦登基后,封为韩王。

为了对付匈奴,刘邦将韩王信北移,让韩王信建都晋阳。

韩王信说:“为了更好地防御匈奴,我将建都马邑。因为马邑离匈奴更近。”

刘邦赞赏韩王信这种勇于担当的精神。

谁知韩王信建都马邑,不是为了抵抗匈奴,而是为了依附匈奴。

韩王信与匈奴相互勾结,扰乱边疆,让刘邦愤恨。刘邦御驾亲征剿灭了韩王信。

刘邦剿灭韩王信归来,路经赵国,谁知赵国相国贯高伙同一些人企图谋害刘邦。

刘邦潜意识感到在赵国留宿不安全,便离开了赵国。

后来有人揭发当年贯高等人企图谋害刘邦的罪行。

刘邦抓住赵王张敖审问,张敖一问三不知。

张敖是刘邦的女婿。

刘邦的长公主就是赵王张敖的王后。

张敖也是张耳的儿子,张耳死后,继承了赵国国王。

后来查明,是赵国相国贯高背着张傲所为。

韩王信剿灭后,刘邦派陈豨前去代国任相国,统领代国、赵国军队,并负责指挥这一带的边防军。

刘邦如此相信陈豨,谁知陈豨也反叛刘邦。

陈豨去代国之前,去见韩信。

韩信与陈豨约定,一旦时机成熟,两人内外夹击刘邦,推翻刘邦的朝廷。

陈豨造反,刘邦御驾亲征,担心留在后方的韩信、英布、彭越等人造反。

刘邦出发前,命令韩信、英布、彭越等人跟着一同出征。

这些人担心刘邦是利用御驾亲征的机会,将他们看管起来,没有跟随出征,只是象征性地派了一些部队跟着出征,这引起了刘邦的不满。

由此可以看出,异姓王与刘邦同床异梦,让刘邦寝食难安。

二,异姓诸侯王威胁刘邦身后的政权安全。

燕王臧荼、韩王信剿灭后,刘邦撤销了张敖的赵王,让三皇子刘如意去赵国做了赵王。

异姓诸侯王还存在韩信、英布、彭越以及长沙王吴芮,燕王卢绾等五人,这些人的存在对刘邦身后的政权是一个极大的威胁。

特别是韩信、英布、彭越等三人,他们三人被称为“汉初三大名将”,要是他们联手反叛朝廷,特别是在刘邦身后反叛朝廷,没有人能征服他们。所以刘邦要趁自己离世之前剿灭这三人。

三,吕后制造了异姓诸侯王的悲剧。

异姓诸侯王的悲剧,可以说是吕后一手炮制的。

韩信没有跟随刘邦出征,留在京城,吕后与萧何联手,除掉了韩信。

刘邦在征剿陈豨前线,听说彭越企图造反。

剿灭陈豨后,刘邦直接去了梁国,出其不意地抓捕了彭越,然后将彭越流放四川边远的地方。

彭越在流放途中,遇上吕后,被吕后带到洛阳处死了。

吕后处死彭越,将彭越剁成肉酱,并将肉酱送给每一个功臣,英布也收到一份。

英布收到吕后送来的肉酱,被迫造反,刘邦御驾亲征,剿灭了英布。

燕王卢绾看到异姓王一个个先后被剿灭,有危机感,最后也被迫反叛。

卢绾反叛后,一直躲在长城脚下,等待刘邦病情好转后去向刘邦请罪,谁知在等待中刘邦一命呜呼,最后只得逃亡匈奴,客死匈奴。

八个异姓诸侯王最后只剩下长沙王吴芮。

吴芮因为地处偏僻之地,国土又小,没有反抗实力,才得以保全性命。

综上所述,刘邦诛杀异姓诸侯王,是因为异姓诸侯王与刘邦同床异梦,又掌握一定的权力,让刘邦如芒在背,刘邦不得不对异姓诸侯王除之而后快!

历史上帝王为什么一定要杀功臣?

大家首先要搞清一点,刘邦杀的到底是不是功臣,他杀的是对他统治构成威胁的人,主要是异姓诸侯王,这些人充其量是在楚汉战争中选择了站在刘邦一方的人,他们为了共同的利益,是消灭了项羽的合作伙伴,谈不上功臣不功臣。

在楚汉战争最后一战垓下之战时,彭越、韩信、英布等人不按照约定来会合,导致刘邦又被项羽击败。当刘邦承诺封他们为王并割地的时候,他们才带兵赶来,完成了对项羽的最后一击。

刘邦亲手杀死的人并不多,其中大多得吕后助力,如彭越、韩信,汉初三将中两个最有威胁的人,是吕后杀死的。英布则是在被刘邦击败后,被吴王用计杀死的,都不是刘邦动的手。

但是这些人手握兵权,且都是秦末的一方诸侯,刘邦年纪大了,不得不考虑自己的身后之事,这些人的存在,对于即将继位的刘盈和背后辅佐的吕雉而言,是巨大的威胁,刘邦想在自己的有生之年,为刘盈扫清障碍、根除隐患,为此他做了以下几方面的努力:

第一 铲除异姓诸侯王韩信是刘邦所认可的人物,说他攻必克、战必胜,这样一个人,自己在的时候还好掌控自己一旦不在,就会失去控制。因此韩信不得不除,就算不除也要削其兵权,以免生出乱来。至于刘邦在讨伐陈豨时,韩信被萧何和吕雉蒙骗所杀,到底是不是刘邦本意,我无从得知。但从刘邦知道韩信死后的反应来看,他既喜且怜的表情,说明高兴的是除去了心头之患,怜悯的是世间失去的这样一位顶天立地的英雄。由此可见,刘邦还是支持除掉韩信的。

至于彭越和英布,这两个人本来就是宵小之辈、逐利之人,这样的人,刘邦在的时候鞍前马后,刘邦一旦不在他们翅膀硬了,说不定就要造起反了,因此也非铲除不可。就像英布造反时对部下说的:“现在满朝文武之中,没有人是我的对手,皇帝年龄又大了不会亲征,因此我造反肯定会成功的!”这也正是刘邦所担忧的事情。

第二 诛杀不义之人刘邦收容了季布、栾布,但却杀了丁固。很多人说丁固曾经救过刘邦的性命,刘邦这么做是忘恩负义。但在刘邦看来,却不是如此,刘邦现在已经夺得天下,需要做守成之君,这个时候最需要人的就是忠信之辈。而丁固这样背主求荣之人,则为世所不容,楚汉之争时,刘邦可以不拘一格使用人才,但现在不行。

正所谓此一时彼一时,刘邦的用人原则是根据时事在变,而不是一成不变的。因此丁固来投奔他,只能落得人头落地的下场,刘邦要为天下树立一个典型,只有忠君爱主之人才能得到重用,而背信弃义的人绝对不会有好下场。

第三 震慑丰沛功臣集团丰沛功臣集团的领袖是萧何,他是仅次于刘邦的汉军第二号人物。西汉建国之后,萧何更是兢兢业业,竭尽所能为国操劳,对于这样一个人,刘邦也产生了猜忌。因为他知道萧何具有巨大的影响力,除了自己之外,似乎没有人能压住萧何,一旦这个忠臣变成了真正的权臣,对于大汉王朝来讲,绝对不是什么好事。

因此,刘邦多次试探萧何,想从中找到把柄以铲除掉这个隐患。好在萧何知趣、多次示弱,甚至最后拿出了自污保身的办法。实际上刘邦是做出了一种妥协,因为他知道杀死萧何并不是一件难事,难的是如何安抚萧何背后的巨大势力,对于这些人来讲,只要震慑一下就足够了,让他们安分守己,知道自己的主人是谁就行了。

第四 提防外戚干政对于自己的妻子吕雉,和她所代表的外戚势力,刘邦也加以提防。在他在世时,就当群臣之面,提出了“非刘氏者不能为王”的白马之盟。这么做的目的很明显,当时异姓诸侯王已被诛杀殆尽,诸侯中大多是刘氏宗族之人,而有机会封王的,恐怕只有吕雉一派的吕氏势力。

显然刘邦的白马之盟,针对的是吕雉,让她收敛自己的权力欲望,专心做好刘盈的慈母,辅政而不专权,不要产生非分之想,这就是汉高祖刘邦想说的。

一个人的历史,一家之言。

历史上帝王为什么一定要杀功臣?

刘邦杀功臣是不得已

说起刘邦,第一印象或许就是屠杀功臣。但是大家敢相信吗?刘邦其实或许是最善待功臣的开国君主之一。

从史书记载来看,从公元前202年到公元前195年,被封为侯爵的功臣达到143人之多。除了谋反的淮阴侯的韩信以外,功臣们都以高爵和富贵得以善终,并且还将他们的爵位和封地传给了后代,形成一个强大的利益群体——功臣集团。

实际上,真正被诛杀的功臣仅仅只有割据一方的诸侯王,如韩信、韩王信、英布、彭越等人。

然而,功臣们并没有因为刘邦的恩惠,就对刘邦的后代心慈手软。公元前180年,吕后刚刚去世,功臣集团便在周勃、陈平、陆贾等人的带领下,屠尽吕氏一族。而常常被人忽略的是,被屠杀一空的,还有刘邦的嫡系子孙,即汉惠帝一系。而这次惨案,就要从刘邦逝世前的安排说起了。

公元前195年,刘邦因箭伤恶化,生命已经进入了倒计时。由于太子刘盈软弱,因此刘邦将国政托付给了刚毅狠辣的吕后。在病榻前,吕后曾问刘邦:

“陛下百年之后,萧何也死了,谁能代理国政呢?”

刘邦气息奄奄地回答:

“曹参可以。曹参死了,可由王陵代政。但是王陵太过朴直,可让陈平辅佐他。这是因为陈平聪明有余,难以独任。而周勃虽厚重少文,但安刘者必是周勃,可以令他当太尉。”

其后,吕后又问王陵、周勃之后可以信任谁?刘邦叹息道:“那我就不知道了!”

就这样,刘邦对自己的身后事做好了安排,在国内实现了吕后、功臣以及同姓诸侯王的三角平衡。

然而相对于强大的功臣集团以及动辄连城数十的诸侯王,吕后实在是势单力孤,而且他的儿子也软弱无能,根本不顶用。因此,吕后内惮功臣,外忌诸侯,每日愁眉不展。

原本,吕后想与亲信审食其一起,将功臣们一网打尽。但是功臣们号召力实在太大,因此吕后只好作罢。最终,吕后与功臣们在刘邦葬礼上实现了妥协,那就是吕后将自己的吕氏亲族册封为王,用以增强吕氏一脉的实力,实际就是巩固汉惠帝刘盈的统治。

然而,封吕氏为王,很显然违背了刘邦当年与功臣们的契约——“非刘不王,非功不侯”。而吕后虽然知道这个举动的风险,但是为了自己权力的巩固,也不得不为此。

公元前188年,汉惠帝去世,留下了六个儿子,分别是刘恭、后汉少帝、梁王、淮阳王、常山王、轵侯刘朝。继承其皇位的前汉少帝,其实后宫美人的儿子刘恭。不过为了掩人耳目,吕后毒死了刘恭的亲生母亲。

刘恭长大后,逐渐听说自己并非汉惠帝皇后张嫣的儿子,因此暗地里对吕后屡有怨言。吕后获知此事后,毫不犹豫地杀死了刘恭。汉高后四年(前184年)五月十一日,吕后立汉惠帝的另一子常山王(恒山王)刘义为帝,并改名为刘弘,史称后汉少帝。

借助前后两个汉少帝,吕后与功臣们维持了一个微妙的平衡。但是随着吕后的年事已高,这种平衡迟早会被打破。公元前180年七月,吕后因病去世。吕氏的诸侯王,因害怕刘氏迫害,于是在同年九月,吕禄家中秘密讨论造反之事。而由于齐王刘襄的弟弟——刘章的妻子,出身于吕氏,因此获知了此消息。由此,刘襄与关中的功臣——周勃、陈平、陆贾等人取得了联系,紧锣密鼓地准备着“诛吕行动”。

然而,从吕氏集团后续的发展来看,似乎根本就没有想过取代刘氏。如果他们真想这么做,那么执掌北军兵权的吕禄,为何如此轻易地将兵权让给功臣?因此在很多学者看来,所谓“吕氏谋作乱”,完全是功臣们一手炮制的阴谋。

功臣们为何要这么做呢?这是因为朝廷大权本来就僧多粥少,失去吕后庇护的吕氏又占据太多政治资源。正所谓“怀璧其罪”,功臣们不屠杀吕氏,还会杀谁呢?

周勃、陈平利用吕禄的好友郦寄,骗走了北军的印绶。其后,周勃驰入北军军营,顺利抓住了北军的军权。功臣们一旦拥有了兵权,就注定了吕氏一族的灭亡。

随后,曹参的儿子曹窋转告禁军卫尉,不准相国吕产进入殿门。其后,周勃和朱虚侯刘章带兵突袭吕产,并将他杀死于一个厕所。吕产死后,其所掌握的南军也被功臣们夺取。随后,功臣们分道进击,不分长幼,将诸吕杀个精光。

吕氏一族灭亡后,功臣们并没有因此歇刀。由于吕氏是汉少帝的亲舅舅,因此周勃、陈平担心会出现“ (少帝) 即长用事,吾属无类”的局面。因此他们暗中密谋,决定“合法”地杀掉汉惠帝所有的子孙。于是他们对外宣布:

“少帝及梁、淮阳、常山王,皆非真孝惠子也。吕后以计诈名他人子,杀其母,养後宫,令孝惠子之,立以为後,及诸王,以彊吕氏。”。

也就是说,宫中所谓汉惠帝的儿子,都不是亲生的,其实都是吕后阴谋的产物。实际上,汉惠帝并没有儿子。

但仔细想想就能明白,这些皇子怎么可能不是汉惠帝的儿子。试问谁会给自己儿子,生生造出6个假儿子。同时从史书的记载来看,对于这些皇子身份的认定,用了“相与阴谋”四个字。司马迁、班固出于政治正确,虽然并没有直接点明功臣们对汉惠帝一系子孙的污蔑。但他们仍然使用了春秋曲笔,表明了自己的态度。

最终,功臣们杀入宫中,将汉少帝、梁王、淮阳王、常山王等人全部诛杀。就这样,刘邦的嫡系子孙,全部丧生于功臣们的屠刀之下。而汉惠帝,生生落得个性无能的恶名.

其后,功臣们为了自己的利益,将刘邦的旁系子孙——代王刘恒一系迎入长安,并排除了在诛杀诸吕中立下大功的齐王一系。很显然在功臣们看来,旁系的刘恒更好控制。

更加吊诡的是,刘恒称帝前后,他的王后以及四个嫡子皆神秘的死去了。对此,史书仅有一个简短的记载:

“代王王后生死难,先代王未立为帝而王后卒。及代王立为帝,而王后所生四男更病死。”

无论从哪种角度来看,这个结果都太冰冷、太诡异了。因此,一直有人猜测,代王后与四个皇子都非正常死亡。吕后在世时,她为了增强吕氏的力量,曾让刘姓诸侯王和吕氏之女结亲。而刘恒,或许也不例外。若果真如此,功臣们很可能会杀死吕氏代王后以及四个吕氏之子,用以防止吕氏外戚死灰复燃、反攻倒算。

由此可见,刘邦杀功臣绝不是杀多了,而是杀少了。“君弱臣强”,功臣几乎必然作乱。因此,朱元璋才会在太子朱标英年早逝后大杀功臣,实际是为皇太孙朱允炆铺路。很显然,朱元璋吸取了刘邦的教训。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。