俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人是什么?怎么理解这个话?

一人不进庙,二人不看井,三人不抱树。

一人不进庙

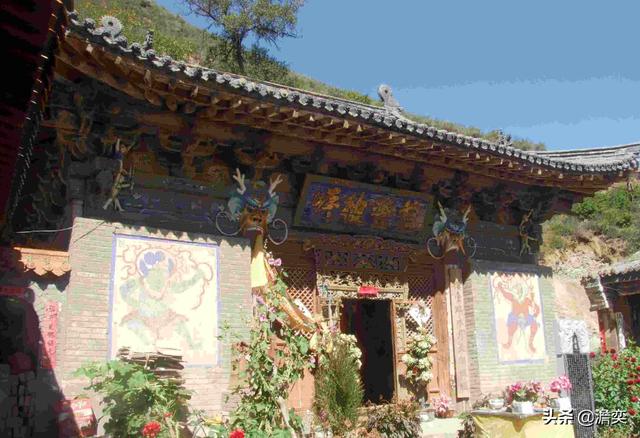

古代的庙,主要有两种,一种是祭祀先人的家庙、宗庙,另一种是供奉神灵的庙宇,通常情况下,宗庙家庙是不让外人轻易进入的,但供神的庙就不同了。

无论佛道,都喜欢建庙,这些庙宇之中建造有神像,以供人们上奉香火,人们也希望通过这种方式来祈福禳灾,消灾解厄。

由于这些神庙都有着非凡的地位,古代的道观庙宇往往都是建在山顶、山腰等各种比较偏僻的地方,除了那些很出名的庙,也有不少庙宇非常冷门,鲜有人知。

盛世太平的时候到还好,但是每每遭逢乱世,荒僻的庙宇道观往往就成为了一些歹人的藏身之所,尤其是那些已经被废弃的庙宇,更是如此。

倘若独自前往这些庙宇的话,是很不安全的,《西游记》与很多古代名著之中,灾厄往往都是发生在破庙之中,这些地方都隐藏着危险。

庙宇道观之中有很多神像,有些虽然看着和蔼,但倘若一个人独处的时候看着,还是会觉得非常诡异可怕,尤其是有些庙宇,也有不少庄严法香怒目圆睁,更加骇人。

所以,一个人独自进庙,尤其那些比较冷僻的庙宇,往往都可能有些危险,在心理上也可能会担惊受怕被吓到,所以古人不提议独自入庙。

再者说,过去的庙宇道观,都会有些无人看管的功德箱之类,里面有香客善徒捐的香火钱,此外还有些佛像雕刻之类,这些都是财产。

倘若独自入庙,而这些东西发生了遗失,那就可能惹上麻烦,就是有理有嘴也说不清了,所以要是有同伴一起的话,倒是还有个人证能够证明清白。

过去,一人不进庙尚且有不少实用方面的考虑,久而久之也就形成了习惯,虽然如今这些已经没什么用处了,但传统却留了下来。

二人不看井

今年十月份,南京溧水区无想山,有两名女子一起在水库边玩耍,其中一人弯腰系鞋带的时候另一人将其推入水库,连带着一起落水溺亡。

《西游记》之中,乌鸡国王是被狮子精所害,而当年国王与狮子精一起看井的时候,那狮子精趁机把国王给一把推进了水中身亡。

这两个例子都说明了一个问题,那就是“防人之心不可无”。

正所谓人心难测,有时候表面上一团和气的人,私下不知究竟是何模样,有些看起来很好的朋友,内心到底是怎么想的却没有人知道是怎么回事。

倘若是两个人一起去看井,那么这个时候,就不知道会发生些什么,就像南京无想山水库发生的事情,两人本是好友,只因其中一人抑郁,却推了自己最好的朋友入水。

在过去,钻井技术不是很发达的时代,不少村庄其实只有一口水井,供应着全村人的使用,而这些水井往往开凿在比较偏僻的地方。

为防止人们过于靠近,或者不慎落入水井之中,通常人们也会在水井的周围做一些防护,当然这些防护只能一定程度上以防万一,不能全然阻止危险的发生。

所以,为以防不测,逐渐养成了不与其他人一起看井里的习惯,而这不仅是为了防止被他人戕害,同时也是为了免得惹嫌。

两人一起看井,倘若其中一人自己失足落入水井,那同行的另一人就难以摆脱嫌疑,就是浑身长满嘴也说不清了,因此,最好的办法就是避开。

与“一人不进庙”一样,这是过去的规矩,虽然如今水井都已经比较少用,但这句话的主要意味还是在于防人之心不可无。

三人不抱树

这里的“抱树”可不是说三个人把树抱着,而是说三人一起抬着树走,也就是扛运木材,而所谓三人不抱树的意思,跟三个和尚没水吃是一样的。

一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃。

意思其实很明显,一个人做活,依赖不到别人,只能自己想办法,加一个人分担,也还算是比较好说话,但再多一个就不同了。

三个人都想着,干活只要两个人不就好了,让另外两个去,就用不着我了,结果三个人都是这么想的,谁也不愿动,最后自然什么都做不了。

三个人抱木头也是同样的道理,三人之中定然会有一个偷懒,那就会害另外两个抱不住木头甚至还会受伤,所以,不能三个人一起抱木头。

这些话,其实都是对于人心的说法,路遥知马力日久见人心,为人处世人心难测,所以交朋友的时候一定要慎重,切不可随意相信他人。

俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人是什么?怎么理解这个话?

一人不进庙。一是受"君子防未然,不处嫌疑间″和"瓜田不纳履,李下不正冠″之训的警策;二是那里面也可能暗藏歹人。

因庙里有供奉的神龛佛像、铜器及糕点、水果等供品,若出现短少,就更有嫌疑。过去的盗匪也常隐藏在庙里,故应避免成为送入其口中的鲜免、肥羊。

二人不看井。一是因为井边因湿滑、鞋滑、平衡力差的人,有可能意外跌落井里,会导致百口莫辩;二是"防人之心不可无″,因嫉妒、争财产、名利,还有那眦睚必报之小人,也许自己早已忘了哪年哪月少敬了他(她)一支一杯烟酒,但当你蹲翘着屁股瞧稀奇时,就正好给了他大好时机,照着蹶着的臀部一蹬,就会让你下去看过够!

就是近些年也不时有因情仇、争权等怨,将对方推入悬崖、深水等方面的报道,有的还是很亲近熟悉的人!

三人不抱(抬)树。

是指三人比二做事更易出现偷奸耍滑之象,而且也更易产生矛盾。不能仅单从"抬木料″上去狭窄地理解其意。

俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人是什么?怎么理解这个话?

俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人不抬树。

怎么理解这个话呢,这个话的目的,完全是为了人生的安全,预防不察。

一人不进庙,过去的阎王殿庙里面有特别吓人的装饰,瞅公骂婆,剜眼割舌,五鬼分尸,黑狗舔血。

一只脚进去,踩着了跳马寨,小鬼就把铁链子套在你的脖子上,胆小的人就会被吓死了。

二人不看井,井有什么可看的,一旦掉进去那就上不来了,危险的地方尽量不要去。

谋人之心不可有,防人之心不可无。

君子报仇十年不迟,人一辈子哪有不得罪人的呢,你得罪了人,你虽然忘记了,人家却怀恨在心,一旦遇到机会,把你推在井里是完全可能的,那就想活也活不成了。

三人不抬树,三个人抬树的话,中间的人也可以取巧,可以不用出力,还可以闹高兴,不但不往起抬反只还会往下压,让两个人抬着他一个人走,连树带人那可是很重的,一旦也坏了身体,那可是终生的大事。

俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人是什么?怎么理解这个话?

这句话在我们这里完整的说法是:“一人不进庙,二人不看井,三人不抬重”。它意思是在提醒人们,时刻要有警惕之心,做到“防人之心不可无”。它具体的意思又是什么呢?

一:一人不进庙

寺庙本是吃斋念佛,劝人向善的地方。古代很多时期,治安管理混乱。一些不法之徒,正是抓住了普通人崇尚佛教的心理。藏匿于寺庙之间,干些杀人越货,劫色劫财的勾当。因此,很多寺庙也成为了藏污纳垢之所。

“一人不进庙”就是提醒人们,不要在人少时涉足这种存在危险的地方。万一发生不测,连个救援报信的人都没有。

二:二人不观井

俗话说:“人心隔肚皮”,关系再好的俩个人,也不敢保证没有隔阂。有些人心胸狭窄,一点小小的矛盾,就会耿耿于怀。

“二人不观井”,指的是在只有两个人独处一个危险的场所。在这样的情况下,有可能让对方心生歹念。万一对方起了杀心,可谓人不知鬼不觉,只能做个屈死的冤魂。

三:三人不抬重

“三”在这里并不准确的数字。它是说多个人干同一件事情,难免有人会偷奸耍滑。

如果几个人抬一个沉重的物体,万一有一个人耍滑偷懒,重量就全部落在另外几个人身上,有时会产生非常严重的后果。

“害人之心不可有,防人之心不可无”,为人处世,时刻保持警惕之心,是非常必要的。

俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人是什么?怎么理解这个话?

一人不进庙,二人不看井,三人不抱树,这是古代老百姓总结出来的社会经验,这三条每一条都在提醒我们社会险恶,处处都有陷阱,行走江湖就要牢记这三条,否则惹祸上身,那麻烦可就大了。

一人不进庙寺庙是出家人修行的地方,佛教讲究慈悲为怀,教人积德行善,寺庙按理说应该是很安全的地方,然而现实却不尽然。

正是由于寺庙给人安全的印象,人们往往会放松警惕,这也就给了坏人们可乘之机。古往今来,有很多强盗恶人假扮成和尚,大摇大摆的办起寺庙,表面上看是佛门清静地,实际上是打家劫舍的盗匪窝。

如果有人孤身一人进了这样的黑寺庙,轻则散尽家财,重则性命不保。尤其是荒山野岭的破旧小庙,最有可能是土匪的藏身窝点,遇到这样的地方,宁可睡坟地,也千万不能进。水浒传西游记中这样的黑寺庙比比皆是,虽然是小说,反映的却是当时的社会现实。

即便不是黑寺庙,一个人去也容易惹出麻烦。寺庙里都有功德箱,里面是信徒捐献的财物,由于信徒的供奉,寺庙里积累了不少的财产,这个东西最容易遭贼惦记。如果一个人进了寺庙,恰好碰上庙里丢失了财物,你就是有一万张嘴也说不清了。所以一个人不到万不得已千万不要进庙。

二人不看井井口是一个危险的地方,人们一旦落入水井,基本是必死无疑,而且掉进井里,尸体也很难被人发现。所以二人不看井,首先一条就是防止被人陷害。

古代社会治安是远远比不上今天的,由于侦查技术落后,很多命案难以侦破,坏人做起案来就少了很多顾忌,因此谋财害命的事件时有发生。假如不是至亲,两个人在井边的时候,别人一把推你进井里杀了你,也没有人知道。

即便没有人加害你,如果另一个人一不小心脚下一滑,自己掉进井里,人命没了,又没有第三者证人在场,你就成杀人凶手了,这个嫌疑跳进黄河也洗不清,你就要为此蒙受不白之冤。所以两个人看井这事真是不能做。

三人不抱树三人不抱树有两种说法。一种说的是三个人抬一根树往前走,一个在最前面,一个在最后面,还有一个抬中间。由于最前面的人看不到后面的情况,后面两个人想省力气的话,中间那个就会退到最后和最后面的人站一起,这样就相当于你一个人抬半根,他们两个人抬另外半根,他们花力气少,你花力气多,累的就是你。

还有另一种说法是说三个人一起原地抱生长的大树是很危险的。因为假如别人想加害你的话,他们就可以事先串通好,拉你去抱树的时候,三个人手拉手绕着树围成一圈,另外两个人很轻松就能一左一右控制住你的双手,然后把你给捆起来,这时候你想脱身就难了。

这三句话都是古人在千百年历史中,吃过无数亏以后总结出来的经验教训,目的都是为了让我们远离危险,更好的保护自己。时过境迁,社会发生巨大变化,有些具体的情景可能在今天不再适用,但是人心险恶,万事小心的道理任何时候都不会过时。

俗话说:一人不进庙,二人不看井,三人是什么?怎么理解这个话?

恩人葬身井底,乌龟报案擒凶,包公一句名言,流传千古

北宋时期,浙西路有一个人叫葛洪。此人家中富有,且有善心,人称葛大善人。

一天早晨,一老翁来到葛家门口,送来一篮子鲜活的乌龟。老翁说乌龟是今早在龙王庙前的一个水沟里捞的,特意拿来卖给葛大善人吃。葛洪见乌龟确实很新鲜,于是便让下人拿去厨房,准备明天吃。

当天晚上,葛洪起床小解时,发现厨房之中传来人的说话声音,且相当喧闹。葛洪循声找去,发现声音来自水缸。揭开缸盖一看,原来是那些乌龟在喧闹不止。葛洪见乌龟很有灵性,所以让仆人把乌龟拿去龙王潭里放生了。

西京贩货,引狼入室一天中午,葛洪请来朋友陶兴,告诉他自己要运货物去西京贩卖,希望能有一个人搭把手,不知道他有空没有,陶兴闻言当即表示愿意去。此事被葛洪之妻孙氏知道后,孙氏却反对陶兴随行。

孙氏认为陶兴此人不实在,平日里阿谀奉承,喜欢说一些大话。这样的人,可能不是真心的人。葛洪心胸开阔,他从不怀疑陶兴的为人。而且当时货物已经发出去了,于是便决心带着陶兴一起出门。

几天之后,葛洪和陶兴来到卢家渡口装船,货物必须在这里装船走水路运输才行。陶兴帮忙葛洪把货物装好后,便说天色已晚,不如到附近喝酒吃肉,晚上休息好了,明日一早再出发。

葛洪此时已经又累又渴,自然答应了陶兴的请求。

二人观井,为利杀人当天夜里,二人在渡口外的一个村子里喝酒,陶兴频繁劝酒,葛洪几杯酒下肚后渐渐有了醉意。

夜深人静之时,陶兴搀扶着葛洪返回渡船,中途来到一个叫新兴驿的驿站附近时。陶兴发现前面有一口古井,陶兴突然告诉葛洪,前面的古井之中有五彩光束冲出,里面可能有珍宝。

葛洪一听来了兴致,让陶兴扶着他去古井边上看看,葛洪来到古井边,哪有什么五彩光束?正要问陶兴光束何在,陶兴见四周无人,用力把葛洪往井里一推,葛洪跌入井中,陶兴抱起石头往井里砸。葛洪沉入井底,惨遭杀害。

陶兴杀死葛洪,将其货物运到西京卖光,赚到了一大笔钱。陶兴把赚得的钱分成两份,一份留着自己用,一份带回给了葛洪之妻孙氏。

孙氏问陶兴,葛洪为何没有回来。陶兴欺骗孙氏,说葛洪在路上遇到一处美景,所以去观赏美景去了。葛洪让他先把钱带回来,所以他就提前回来了。陶兴说罢,把银子送给孙氏,孙氏相信了陶兴的话。

河中浮尸,家产被夺几天之后,陶兴跑来告诉孙氏,说在城外河边发现一具溺亡的尸体,看样子有点像葛洪的。孙氏闻言大惊,立刻让家仆去看个究竟。家仆去看了那具尸体,发现尸体面部腐烂模糊无法辨认,仆人从尸体上解下一个锦囊绣袋。

孙氏看到绣袋,顿时放声痛哭。这个绣袋是葛洪的,葛洪随时佩戴在身上,所以那具尸体肯定是他的。孙家人痛哭之后,把尸体收殓抬回家里举行隆重的葬礼。葬礼期间,陶兴忙前忙后,放声痛哭,把葛洪的葬礼办得井井有条,人们都称赞陶兴是个值得交往的朋友。

尸体被埋葬之后,陶兴以帮忙管理葛家商铺为由,渐渐接管了葛家的所有产业。陶兴巧立名目,用各种手段渐渐蚕食鲸吞了葛家的财产。短短一年时间,陶兴就霸占了葛洪的全部家产。

乌龟报案,包拯擒凶一天,北宋名臣包拯路过新兴驿,突然发现有一只大龟撕扯着自己的鞋子。包拯见大龟很有灵性,于是便跟着大龟走出了驿站大门。走了大约一里路后,大龟突然爬上一口枯井上跳了进去。包拯看到这一幕,当即让人下井打捞寻找,井中肯定有问题。

结果衙役从井中捞出葛洪的尸体,葛洪死不瞑目,面色如活人一般。从葛洪的衣袋里,搜出一个竹片制作的路引。包公让衙役循着路引上的地址去找,结果找到了孙氏。

孙氏前来辨认,发现尸体果然是丈夫葛洪,此时才知道被骗。包拯于是让人将陶兴捉拿归案。陶兴被捕之后,包拯又让人挖来了被当成葛洪埋葬的那具尸体。那具尸体是一个病死的百姓的尸体,陶兴花钱买来这具尸体,又把葛洪的锦囊绣袋挂在尸体上,以此欺骗了孙氏。

面对确凿无误的证据,陶兴不得不承认了杀人的罪行。

包公断案,留下名言陶兴见财起意,将好友葛洪推入井中杀死,随后又谋夺了葛洪的家产。包拯按律判处陶兴斩首之刑。

陶兴被杀之后,包拯写下感叹之言:“一人不入庙,两人不观井,三人不抱树,不惧物凶,而人心恶,熟人相谋。”

这三句话的意思是:一个人不要随意进入寺庙里,因为里面神鬼不分,可能什么怪事都有可能发生。两个人不要同时观察水井,因为如果有人起了杀心,就会害死另外一个人,而且很难破案。三个人抬树(抱树),如果有人起了害人之心,很容易害死他人。

这句话非常有道理,时至今日,人们还在不断引用。君子不立于危墙之下,时刻记住这些道理,才不至于吃大亏。所以,包公留下的这句话,已经千古流传,成为一句真理。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。