为什么南通的方言会有这么多?

这个世界上,有种厉害叫做“结棍”,有种丑态叫做“来头丑”,有种非常叫做“没得魂”,有种爷爷叫做“嗲嗲”,有种外公叫做“尾嗲嗲”,有种闲话叫做“嚼区子”。

这一段是曾经的南通朋友们编出来的对于南通方言的调侃,在网上广为流传。

长久以来,南通话都有个外号,叫做“难懂话”。

曾经南通有一道方言考察试题,问的是“裤子瓦拉,裤多西瓦,哈子瓦拉,蛤地西瓦”翻译成普通话到底是什么意思,结果当时有将近一半的南通本地人都答不上来。

相对于隔壁的安徽和浙江,其实江苏的方言种类并没有那么复杂,主要分成苏南的吴语,长江与淮河之间的江淮方言,还有淮河流域与淮河之北的中原方言。

南通地区,属于江淮方言与吴语方言地区的交汇之地,情况比较复杂。

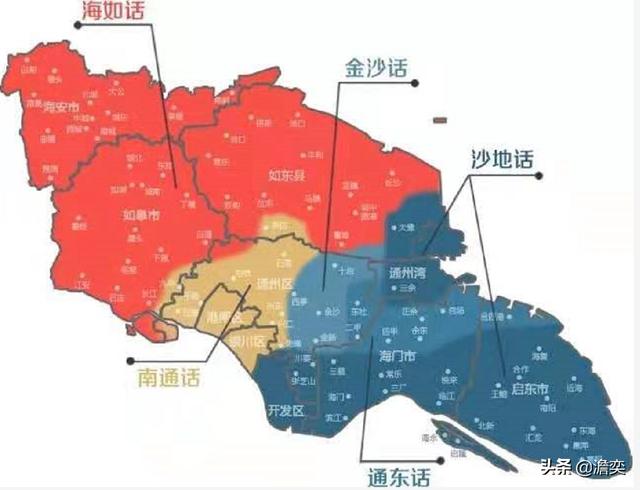

南通方言,主要细分成四种:南通话、海如话、通东话与沙地话。

南通话

南通方言中的南通话,狭义上并不是指整个南通的方言,而是单指如今南通市区的石港、刘桥与平潮一线向南,石港、兴仁、观河一线以西,还有如东新店南部这么小片地区的方言。

事实上,南通话属于江淮方言的分支延展,倒是与苏中等地的方言比较类似,也算是南通方言里相对好懂的一种。

南通话其实非常特别,因为南通话的完全没有全浊声母,并不属于吴语,由于南通话介乎于官话与吴语之间,却又不属于吴语,自然就被定为了官话。

南通话中,将回家去说作“家来”,将小孩称作“牙儿”,将觉得称作“觉猜”。

海如话

海如话主要分布在南通北部的如皋、如东与海安三个地方,所以海如话也被称作“南通的北部三官话”,还是属于江淮方言的分支。

因为海如话与南通话都属于江淮方言,所以自然也存在众多的相似之处。

比如海如话之中,不管平仄,发音的时候都需要送气。

在还如话中,将什么称作“甚呢”,将没有称作“么得”,这些都是江淮方言里比较普遍的。

通东话

通东话也称作“四甲话”,也被称作“老土话”。

众所周知,江苏如今大约一半的地区,都是近千年岁月之中海岸不断向东推进才形成的,不少地方在上千甚至几百年前都还是汪洋一片,并非陆地。

不过通东地区的陆地行程时间比较早,因此历史更加悠久,这里的方言也就被称作“老土”。

不同于南通话与海如话,通东话属于苏南地区吴语方言的延展,但也混杂了很多江淮方言的各种特点,以吴语方言特色为主。

在南通,主要分布在启动秦潭到海门东兴,还有通州的二甲、东社等地。

通东话里,将浪费称作“搞斯”,将得意称作“海歪”,将为什么称作“为嗲”,相当不好懂。

沙地话

也称作“启海话”,与通东话同样属于吴语方言,主要分布在海门的中南部、启动的大多数地区、通州南部与东部,在如东东南沿海也有。

相较来说,沙地话有点接近上海话,不过保留了很多的古浊塞擦音,声调上保留的调类也比上海话多出不少。

在沙地话之中,将菜刀称作“薄刀”,将女孩子称作“娘娘”,将光脚丫子称作“赤脚薄倒”。

南通方言的复杂,是文化融合的象征

南通的方言形成如今的“怪样子”,倒不像是皖南徽州与浙西之地那般,是因为地形阻隔造成,而是与历史历程有密不可分的关系。

由于这里地处齐鲁文化、荆楚文化与吴越文化三股地方文化的交汇之处,加上当地水网密布交通便利,千百年来移民与商贾来往不断,因此出现了文化交汇。

南通北三县居民,操北方语言之中的下河口音,南三县则主要以吴语中的启海口音为主,而市区一小片则形成了南通话方言岛。

南通方言分成本土、寺街、市郊、通西、金通五个小片

本土片:

主要是吴语和江淮方言之中的泰如话的融合点,早在一千多年前,这里属于古代胡逗洲,是个相对封闭孤立的海岛,当地方言长期单独发展。

南通的本土片方言,就是这个时期逐渐形成,是其他各小片南通话的基础。

寺街小片:

明清时期,扬州府等地的盐商与兵卒等人群不断东移,最终定居在当时的通州城内,最终他们的方言被本地人同化,形成了如今带着扬州口音的南通话。

市郊小片:

1949年,南通老城与周围的狼山、唐闸、天生港三镇组成了新的南通市,原本的南通县迁往金沙镇,而狼山等三地本就受寺街小片方言影响,形成了一种特别的方言。

通西小片:

出于南通方言与泰如话方言的交汇之地,这也是历史原因造成,由于南通数百年来与如皋、如东等地来往密切,使得这里的方言口音受到泰如话的很大影响。

金通小片:

出于南通话与金沙话之间的过渡地带,算是一种南通话向金沙方言的过渡语言,金沙话一般被划入通东话的范围之内。

长三角地区,说起真正方言复杂,是浙江西部、浙江南部与安徽南部,这三地山区众多由于交通非常不便,最终形成了五里不同音,十里不同俗,邻村说话可能都听不懂。

比较起来,南通的方言还算是种类比较单一的,但却很难懂。

南通复杂让人头疼的方言,主要还是因为历史原因形成。

古代的南通,其实长期沉没在东海之下,近千年岁月才缓缓浮出水面,逐渐形成陆地与有人居住的城镇。

有些形成比较早的陆地地区,其方言历史自然也更加悠久。

明清时代,水陆交通便利的南通,南来北往的商贾等群体很多,文化的交融频繁,使得南通的方言受到了外地方言的很大影响。

南通复杂的方言,是过去南通经济繁荣文化交流昌盛的重要载体记忆,也是当地非常宝贵的文化遗产,只可惜如今会说南通话的年轻一代越来越少。

为什么南通的方言会有这么多?

坐标:吕四(顺便为吕四打Call),方言大概范围,以吕四天汾为中心东到秦谭镇,海复镇北边口音也相似。往南口音靠近沙地话,吕四往南到通兴镇北边,往南口音靠近沙地话了。吕四往西至海门六甲再往西正余镇方向都是相似口音。…南线从东往西,以海复镇北边一直向西延伸经通兴镇北边往西四甲坝正余方向,北线以海岸线往西延伸到正余方向,基本是一个口音,海门包场镇口音也有吕四口音。…我们这一个语系分支是古常州话,几百年海门往东都是一片滩涂地图边界线几经变迁,据说是一次海啸,淹死了大部分的戍边军人。当时的统治者一纸令下,从江南浩浩荡荡迁了百万人口(具体数字以史书为据),其中常州的一支就定居在现今的包场正余之间繁衍生息。百多年间,滩涂冲击沙渐成陆地,形成今包场正余往北至海岸线东至吕四秦谭的大片可生息的陆地。加之人口繁衍生息慢慢的往东迁徙。现今吕四天汾地区大部分居民先祖是百多年前从“大宛桥da wan qiao”(因为是老人口述实在是不知汉字如何标注)迁来。插锹为界(就是一大片空地往地上用锹往地上一插东边你家住,西边我家住,就这么个意思)。但是说话的口音倒是没怎么大改变,或许是基因里的语言记忆吧。后来有小孩到常州读书发现与一部分常州孩子说话交流大致无误,这就验证了史书记载的百万江南居民北迁的记载。……

另外启东海门的我们一般形容的沙地话应该是一个语系分支近似古吴语。南通市区附近的形成语言就是个奇迹o(∩_∩)o据考证南通话里有很多的元朝时期的蒙古族口音。反正我是听不懂o(∩_∩)o。

注:据了解“da wan qiao大碗桥”就是现今海门正余镇的一个位置,具体在哪不清楚。

话题补充:今天饭桌上巧遇一位退休老师,正好聊到这个话题,巧就巧在他也比较关注这个话题,讲到人口迁徙,应该是明洪武八年大潮泛滥(应该是海啸),导致吕四场被淹,三万余盐丁淹死,加之早年朱元璋攻打苏州张士诚异常艰难,一直怀恨在心,于是将当年拥戴张士诚的士民七大姓(杜卢季周毛顾彭),连同祖宗枯骨迁往海门和吕四,于常熟白茆集结渡江,史称白茆抽丁。同一时期由江南其他地区的移民迁移江北淮河流域,史称洪武赶散。…另:从海门往东有通东地区的说法,历史上有通东人是唐代以前古常州人,通东地区方言和南通有别,自成一体,融合了很多因素。[酷拽][酷拽]

为什么南通的方言会有这么多?

南通的方言之所以多,是有多种因素造成的:

1. 地理因素。南通地区是冲积平原,西北角一带成陆时间大约五千年左右。现代长江入海口就在启东寅阳,而古长江入海口却在如东洋口港一带。由于地球旋转和水流的共同作用,长江每年约裹胁四五亿吨泥沙入海,这些泥沙大都堆积在北岸的如东沿海一带,加之北边三百多公里处还有黄河入海口的大量泥沙涌入,使江苏南黄海地区形成了巨大的幅射状沙脊(又名沙州),逐年增高,慢慢成陆。仅如东一百多公里的沿海滩涂,每年还在向外延伸五至十米。

一方水土养一方人。从唐朝初开始,这里逐渐开发,有了人类居住、生产活动。

2. 移民因素。如上所述,从唐初开始,这里逐渐人口增多。当时朝廷把许多犯人流徙到此,取海水烧盐。到处是一人多高的红草,只要把泥土筑成一个个高土墩,架上铁锅,汲海水熬制即可。所以本地至今还有许多以“墩"命名的地名。如陆家墩、十八总墩,我老家就在四总墩附近。到明朝时,朱元璋攻占苏州,把四千余户平民驱至盐城淮阴,部分流落在南通沿海,世称“洪武赶散"事件。更使移民人口激增。

3. 区位因素。南通紧靠长江,北、西与淮盐扬相邻。南通东南部与上海崇明接壤(隶属于南通的启东市至今还有一块“飞地”启隆镇在崇明岛上),淮盐扬操淮扬官话,崇明岛操吴语,两种主要语种在这里交汇、碰撞、融通,至今形成了许多方言“变种"。就拿如东县来说,东部是启海(吴)话,西南部是金沙话,西部是如皋话,西北部是淮扬话。一个个“语言岛"各霸一方,顽强固守阵地。甚至有一户人家,每人操一种方言的。时不时闹出点笑话,甚至是误会。而阿祥我,什么南通话、启海话、如皋话、本场话,统统不在话下😄😄😄

为什么南通的方言会有这么多?

南通话为什么与蒙古土话发音非常相似,其中有一个重要原因,那就是元末有一支数万人的蒙古军队及家属驻防在南通城郊,由于长期与当地人的语言交流,而形成了范围很小的南通话方言岛。

元朝被明朝推翻后,明朝政权勒今这支蒙古军队放下武器,不许返回蒙古草原,全部改成汉姓(以保姓为主),就地生活,可以和汉族通婚,可以从事农业、手工业、经商,但不许从军和进官府。后来这支蒙古军队及其后代一直留在南通,与汉族人通婚后同化。

六十岁以上的南通老年人应该知道:南通老城区八仙城一带,在没有旧城改造之前,有一个大保家巷,还有一个小保家巷(南通地方志可以查到),这里的原住居民大部分是蒙古人的后代。

为什么南通的方言会有这么多?

在南通十二年,对当地风土人情文化也算是稍有了解。个人也谈谈看法吧。

南通地处长江以北,是吴文化和江淮文化的过渡地段,以至于此地的方言文化极其复杂,这和南通有洲变陆,历史上各个时期接受各个地区移民有关系。

1.南通话:南通话(市区以及一部分郊区)目前被归类为江淮语系泰如片,其实现实中南通话自成一派,南通话和泰如地区几乎无交流的可能。

2.吴语区: 南通开发区,海门,启东等地以吴越语为主,属于吴语苏沪嘉小片,这些地方的居民可以和金山 ,余杭,嘉兴 ,吴江盛泽,张家港市区方言几乎一样,在口音方面,甚至和吴语区浙东南的宁波,台州市区都可以互通交流,此地一直以启海人自居,虽然南通地处江北,但是当地人都以江南人自居。

3.吴语区通东话:通州地区和启东 海门北部,主要说两种方言,通东话(据称是古常州话,启海人称呼他们为江北话)和金沙话。其中个人认为金沙话是吴越语和淮语的过渡语言,基本上不存在和其他吴越语互相交流的可能。在不久的将来,通州金沙话将以肉眼可见的速度在南通最先消失,取而代之的是普通话以及淮语。

4.江淮官话:如东,海安 ,如皋三地区被称为通城北部三官话,属于江淮官话区。包括如皋,海安全境以及如东大部分区域,该地区人口占南通人口十分之三。

南通的方言里,南通话的形成和发展目前还没有权威论证,大部分人认为南通话和通东话是江南吴越语和淮语,以及各地移民通过前年以来相互磨合后自行发展出来的一种新的方言。通东话和沙地吴语是古代江南吴越居民躲避战乱或者北上拓荒形成至今。而南通话目前除了可以和通东话交流外,无法和境内其他方言交流,现代南通话被归属于江淮官话通泰片是颇有争议,曾被建议单独划出吴方言区成为一个“方言岛”。可能具有较浓厚的吴语色彩。南通话可以和属于吴语的金沙话无障碍交流,但在江淮官话区内无法于的其它方言交流。不得不说这是一种让人惊叹的文化方言

为什么南通的方言会有这么多?

朋友不要说整个南通了就整个通卅现在有几个方言整个南通地区最少有15种方言以上

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。