为什么大多数的核电站都临海而建?

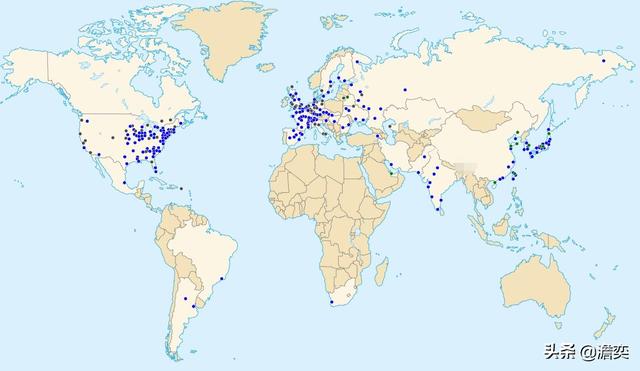

都临海个锤子!截止2018年,全球正在商业运营的448座核电站中,真正临海的有228座,剩下的全部位于内陆地区,换言之,全世界只有一半的核电站是临海的,而且目前全球正在规划与兴建的核电站,大多数都位于内陆地区,沿海的相对比较少。

一般来说,核电站按照厂址选择的不同,国家原子能机构主要将核电站分成临海核电站、临湖核电站与临河核电站,其中临湖核电站与临河核电站统称为“内陆核电站”。

世界核电业最发达的美国与法国,将近六成的核电站都位于内陆地区,俄罗斯的内陆核电站比重也超过一半,我国研究堆19座均在内陆,商运核电机组35座倒是均在沿海。

虽然内陆核电站非常多,比例极高,但无论是临海还是内陆,目前全球核电站的建设选址都有个共同特点,那就是必须靠近丰沛的水源,有海最好,河湖也行,水够就行。

建设核电站对于厂址环境的要求极高,首先就是尽可能避开地震带,也不能有断层,厂址区域50公里内不能发生过六级以上地震,毕竟一旦地震引发泄漏,后果不堪设想。

并且核电站的建设地区需要远离城市中心区域与人员稠密地区,临海地带通常人群相对比较稀松,以此防止万一发生事故造成大范围伤害。

现代的沿海地区尽管很发达,但相对来说真正的近海海岸地带没有那么稠密的人口,而且临海平原较多,地质相对简单,也比较适合核电站的建设。

核电站运转过程之中,往往会产生惊人的热量,需要大量的冷却水,海边取水比较容易而且足够,在内陆地区,可能会浪费或者污染宝贵的淡水资源。

从安全角度来说,非堆型故障引发事故的情况下,紧急停堆后需要大量水源冷却,带走堆芯的余热,临海建设核电站,也是方便为堆芯余热提供最终的冷源。

正常情况下,核电站通过循环水泵将海水引入厂房之内作为设备冷却水,最终将热量带入海洋之中,内陆水源也不是不行,只是淡水相对宝贵,没有临海方便。

核电站的核反应堆堆芯一旦失去冷却,若导致燃料元件熔化,那就在短时间内就会导致大量放射物质泄漏,因此冷却水源被视作核电站正常运转的“血液”。

不仅如此,核电站建设的时候需要众多相关的巨型设备,临海或者临近大规模水域,也更加方便大型设备的运输,这也是非常重要的。

无论是在海边,还是在湖边河边,其实都不重要,重要的是必须要靠近充沛的水源,这才是核电站建设的真正必需因素,而不是靠近大海。

世界上也不是所有国家都临海,像俄罗斯、法国、德国等虽然临海,但内陆人口更多,核电站建设也必须考虑内陆,而第四代核蓄一体技术诞生后,内陆核电建设愈发成熟。

除此之外,核电站冷却之水通常也含有轻微数量的放射物,将其排放入大海之中随着洋流进行稀释,能够将影响降到最低程度,而内陆通常需要足够巨大的水域才能有此效果。

总体来说,世界上的核电站只有半数是临海的,内陆核电站也非常多,而且从目前趋势来看也会越来越多,核电站虽不都临海,但靠近充足水源是必要的。

为什么大多数的核电站都临海而建?

不知道大家有没有看过韩国2017年的一部灾难电影《潘多拉》,以日本福岛为原型拍摄的核泄漏事故。

当时那个核电站就建造在海边,核泄漏发生时,他们就从海里大量抽水,直接喷到核泄漏的地方。

这部以福岛核电站核泄漏为原型的电影,拍摄的急救措施和福岛时使用的是一样的。

都是通过海水注入,来保证堆芯的淹没和冷却。

所以说,把核电站设计在海边,是有充分考虑到相应的安全措施的。

一般在正常工作下,核电站和其他热能电站都是一样的,需要一个冷却用的最终热阱。

热力循环做功,肯定是有一个热源和一个热阱,所谓热阱就是冷源。在热量从热源传到热阱的过程中,其中一部分能够拿来做功变成机械能,然后再是电能。

而核电站的这个转换效率大概为三分之一,也就是说还有有百分之二的热量要释放到周围环境中。这个量是巨大的,肯定需要大量的水来冷却。而核电站临海,这源源不断的水就很容易获得,刚刚好解决了这个问题。

如果不建在水源边,就需要建不少冷却塔来提供冷却,这就又是一笔巨大的收入了。

所以把核电站建在临海还是非常划算的。

不过,也不是说所有的核电站都建在了沿海,像美国、法国、俄罗斯等的核电分布,就有大量的内陆核电。

只是我国的核电站,确实是绝大部分位于沿海。

毕竟,临海就是人口最密集的地方,也就是用电集中区域。

所以把核电站建在这些地方,输电成本自然会降低。

而且建核电站时,有许多大件设备是需要运输的,而海运是最便宜也是最方便的。

像核电站一般都有自己及的小小码头用于卸货装货。

那么问题来了!如果用海水冷却,那么核电站流出来的水再注入海中会不会有辐射啊?

其实从核电站出来的冷却水是没有辐射的。

除非核电站结构破损,不然都不会使冷却水带有放射方面的危险。

因为无论是压水堆(上)、还是沸水堆(下),冷却水都不会和经过堆芯的传热介质直接接触,是完全隔离的,因而不具有放射性。

不过,核电站出来的高温水确实会导致珊瑚礁死亡。只是那不是因为辐射原因,而是温度比正常海水高的原因,属于热污染。

为什么大多数的核电站都临海而建?

核电站都临海,主要是两个国家:日本和中国。

日本核电站临海建设的主要是受到冷源的影响。我们都知道日本是一个狭长的岛国,日本本身内陆的内流河本身就比较少,且流量也比较小。

日本核电站位置

在满足了饮用水,农业灌溉水的方面,还有一般工业用水方面,已经很难有大量的水资源用于核电站的冷源。

并且核电站的冷源,需要同饮用水,城市用水独立开。

尽管现在核电站已经相对比较安全了,但是核电站在经历了50多年的发展后,还是遵循着一定的选址标准。

核电站

目前主流的核电站类型:压水堆目前主要的核电站形式,并且也是当下经过半个世纪发展检验出来最成熟的技术之一:压水堆。

压水堆核电站

压水堆是国际上使用最广泛的堆型,法国在运行的核电站都是压水堆。

这类型的核电站原理,其实非常好理解,就是三路水循环,然后实现放射性物质不会外泄,一定时间内会以蒸汽的方式,第三回路的水,进行隔膜和蒸汽处理后的释放。基本可以保证辐射较小,不影响生命健康。

但是这个类型的核电站,海水,淡水都可以。一回路,二回路使用淡水,三回路可以使用海水(最好是淡水,避免管路腐蚀)

核电站选址要考虑哪些因素?(1)用电端的电力需求:

核电的产生的基本目的是什么?是解决石化能源短缺的的确,但是电能消耗又很大的城市需求。

这点很重要啊!千万别想当然的以为,使用核电就是以为核电无污染,算是一种清洁能源。

核心并不是,核心是电能需求过大,石化能源,水电又不够。这才造成了核电站的建设。

(2)核电站不能距离用电端过远:一般都是距离用电端100KM以内。

不少人可能并不是很清楚,核电是需要停堆,并且停堆的时间,甚至可以超过30%。也就是说,核电有效符合可能只有70%左右。

这跟火电,水电显然是不一样的。并且核电站的功率,不少都是一组,两组发电机上马,整体的功率并不如火电高。

线路过远,损耗太大,根本承受不起,经济价值不高。

(3)核电在选址中,要考虑的内容比较多。

——美国的核电选址的部分的案例

美国应急计划区域概念图

核电站距离核心用电区,人口密集区,大致上面是可以计算出一个比较经济的核电站落地区域。也就是经济性区域。(这个区域只使用距离来计算,没有考虑生态,外部环境等)

1982年美国核电站距离人口密集区的距离

从这个数据能够看到,大部分的美国上世纪建设的核电站距离人口密集区距离为15英里(约为25km左右)。

——英国上世纪有一套专门的核电选址的评估方法

人口权重因子与公共区域距离人口限值

英国核电站选址的理论场地址限值曲线和实际曲线

英国的数据,大体能够看出来在20英里左右,核电站距离人口中心区,是比较好的经济区域。

(4)核电站建设还需要考虑自然因素

风向,地震和断层,海啸,飓风,洪水等。

事实上核电站在设计的时候,都会要求设计“最大基准地震”OBE,用于电厂寿命时间内,抗下一次或一次以上的地震。保证电厂的运行,或者至少保证电厂能够停堆。

但是我们看到的情况是,日本福岛核电站在9级大地震,以及海啸的冲击后。还是被毁了。造成了难以想象的结果。

福岛核电站

直接造成了,日本核电发电量从2008年之前的27%,直接下滑到2%。目前85%电力都是以来火电(比我们国家69%的火电都高)。

切尔诺贝利事件带来的启示,最好不要水源地,农业资源地建设核电站切尔诺贝利是一座十二世纪创建的古城,位于普里皮亚特和乌日河两河的交汇处,在基辅以北133公里,城北20公里,是一座4个反应堆的核电站。苏联时期的标准核电站都建站距离人口中心城市很近的城市,例如基辅,切尔尼戈夫,戈梅利和普里皮亚特新城区,切尔诺贝利地区是一个沙质灰土泥炭沼泽地,这地方主要是奶牛牧场,确实是乌克兰的人烟稀少的区域。但是当地的河流跟乌克兰的谷物种植区相连。

切尔诺贝利

核电站建在海边的好处1、可以保证距离人群中心,具有一定的距离。

核电站

2、风向上面,对内陆有一定的优势。最好是能背靠一座山,例如上图中的形式。

但是并不是所有的海边都适合建设核电站,需要综合考虑。

相对来说,核电站在半个世纪的发展后,已经非常成熟了。安全性还是可以保证的。

为什么大多数的核电站都临海而建?

为什么大多数的核电站都临海而建?

日本确实有很多核电站都建在海边,随着近年来核电建设,有相当的内陆地区也开始兴建核电,但只要你仔细看看核电选址,不是在湖边就是在河边,不像热电厂那样随便选,这究竟是什么原因呢?

核电站的原理是什么?

核电站有两种,一种是裂变核电站,另一种是聚变电站,当然到现在为止,聚变堆仍然还在实验中,暂时的核电站只能是裂变电站。

ITER国际热核聚变装置

裂变电站用的燃料是可裂变材料,比如铀-235或者钚-239,它的原理并不复杂,只是一颗热中子在撞击可裂变材料后引发的裂变,比如铀-235将会裂变成钡-141和氪-92,另外将释放出2颗热中子,以便撞击其他裂变原子持续裂变,而裂变过程中将会丢失部分质量,核电站巨大的能量就来源于此,根据这个过程,就会有如下结构:

- 1、减速剂:慢中子更容易引发裂变,因此反应堆中需要将快中子减速,以便增加中子利用率。

- 2、控制棒:避免裂变过快,将多余的中子吸收掉,顺便还控制反应堆功率。

早期用的都是石墨减速剂,结果切尔诺贝利的核事故中石墨直接成为了核反应堆爆裂后的燃料,发生核反应堆大火,大量放射性物质排入大气层,因此石墨堆现在已经很少见了,一般都是轻水堆(减速剂为水,减速效率不高,需要浓度比较高的核燃料),重水堆(减速剂为重水,效率高,燃料浓度低)。

一般轻水堆可以是沸水堆或压水堆,前者直接烧开水,蒸汽推动汽轮机运行,结构简单,但蒸汽带有放射性,一旦蒸汽泄漏就会有放射性物质泄漏。压水堆则是反应堆内的高压水(沸点远高于100度)的高温水加热二次回路中的水,然后蒸汽推动蒸汽轮机发电,二次侧蒸汽没有放射性。

沸水堆二次回路是冷却水

重水堆一定是压水堆,原理和轻水压水堆一样,也是高温的重水加热水,沸腾后推动蒸汽轮机,二次回路蒸汽没有放射性。

压水堆的三次回路是冷却水

但两者都需要将蒸汽重新冷凝回到反应堆内或作二次侧,此时需要大量的清洁水源作为冷却,从理论上来看,热电厂的冷却水塔也可以作为冷却,但核电站功率相当大,需要建设多个冷却塔给循环蒸汽冷凝,因此选择湖水或者海水成本当然是最低的。

一般进入冷却水都是二次或者三次回路中,不具有放射性,甚至从冷却水进出口的水可以饮用,很多朋友诟病的核电站冷却水会让海洋中的珊瑚死亡,这并不是放射性,而是冷却水升温了,而珊瑚最怕温度过高或者过低。

珊瑚白化

核电站为什么要建设在水边?

上文中我们搞清楚了一件事,核电站发电时利用的是循环水蒸气,需要降温重新冷凝循环使用,因此需要建在水边,但其实还有一个问题和热电厂不一样!

核电站除了燃料和热电厂烧水用的煤炭或者提燃气不一样外,还有一个重大不同,热电厂要停机,不提供煤炭或者天然气即可,锅炉熄灭,发电厂自然就停机了,当然没那么简单,但就原理上来说并没有关系。

而核电站就不一样了,停堆后只是中子不再发生,几乎被吸收,但核燃料仍然会继续提供大量的热,而这个就是衰变功率,堆芯在寿命期内的衰变功率很大,一般反应堆在停堆后为运行功率的6%,一小时后也有1%,三天后大约是2‰,一个3000MW核反应堆,衰变功率为6MW,也就是6000KW,这个功率相当大,它可以在6个小时内烧开300多吨水!

衰变放出巨大的能量使钚238加热至烧红的程度。

当然衰变功率还会继续下降,但能给我们一个直观的认识,停堆后堆芯发热非常恐怖,如果不冷却它可能会融毁,一旦堆芯包壳破裂将会很难处理,所以仍需要大量冷却水供应,尽管也可以用冷却水塔,但事实上拥有湖泊或者河流甚至大海会有利得多!

切尔诺贝利核电站旁边的冷却水池

切尔诺贝利核事故和福岛核事故的教训

切尔诺贝利是因为测试停堆后复堆时功率不够而移除了太多的控制棒(中子吸收消除,裂变功率加大,原本要求全功率运行也必须插入28根控制棒,但事故发生前只有18根),导致堆芯不稳定功率过大,反应堆内蒸汽压力(反应堆是石墨减速剂的沸水堆)过高导致爆炸(功率突增至额定10倍),外壳被炸飞。

堆芯暴露在大气中,减速剂石墨成了熊熊燃烧大火的燃料,大量放射性物质随着蒸汽以及浓烟排入大气层,有史以来最严重的核事故发生了!

切尔诺贝利事故极其严重,不过前苏联处置也是相当坚决,敢死队冒着超强的死亡辐射扑灭核大火,之后还修建了地下到地上都将爆裂的反应堆包裹的石棺,并且还在2012年开工建设新的石棺,并且于2016年11月29日完工。

切尔诺贝利核电站的旁边就有一个18平方公里的冷却池,水是从附近的普里皮亚季河引入的,核电站附近必须有大量水源这点是毫无疑问的。

福岛核事故

这是由311地震引发的、仅次于切尔诺贝利事故的特大核泄漏事件,主要原因是311地震引发的海啸淹没了福岛核电站地下室,此时因地震紧急停堆的应急柴油机组正在工作以供应冷却水,所以福岛核电站机组相继缺乏冷却水和引发爆炸,福岛核事故爆发!

东电和日本政府处置不力,一直到现在核事故的后续还在发酵,堆芯已经融毁,早已融穿反应堆保护壳,进入了水泥包壳层,未来迟早都会掉入地下室,现在需要大量的冷却水供应冷却反应堆,所以每天都以数百吨的冷却水增加,一直储存在福岛第一核电站周围,到现在已经快到极限了(极限储存能力137万吨,当前已经125万吨),所以日本政府处心积虑想要处理掉,而成本最低就是倒入大海!

你想想看,你家里的大粪缸翻了,洗刷了半天存下了很多脏水,结果你却说要倒入全村人喝水的那个大池塘了,恶心不?这是人干的事吗?

所以问题来了,海边并不是什么好事,海啸来了核电站就遭殃了!有水即可,当绝不能是水源地,因为一旦发生事故,祸害的可是整个下游,寄希望于核技术进步是没用的,因为还可能会有天灾,比如地震等。

为什么大多数的核电站都临海而建?

这是由核电站的工作原理和环境决定的,核电站的原理是利用核能产生电能的装置,这个原理大家都懂,但具体过程是分好几个步骤的。首先利用核材料的裂变或者聚变,在此过程中通过一系列复杂的操控措施让核反应可控制,然后我们利用其反应过程产生的巨大热能去加热媒介,比如通过加热水产生蒸汽或者热能来驱动发电机的转动从而切割磁感线产生电能。

所以本质上讲就是利用可控的裂变烧开水的过程。由于核能威力巨大,一旦形成较大浓度,或者快速反应那就不可控了,会毁灭一切生物。但是利用较低浓度的和核材料可以让反应不剧烈,在反应过程中利用重水或者其他材料可以让裂变中链式反应的中子减速,从而达到减缓原子能剧烈分裂的过程,在此过程产生大量的热能需要利用一部分加热水来带动机械轴承转动。剩余大部分热能将通过加热水带出到自然界或者大气中。这个过程需要巨大的水,而在内陆没有那个河流或者水库能满足这种巨大的需求。所以只能选择利用无穷无尽的海水了。因为核反应产生的能力具有放射性和巨大的破坏性,为了将这种风险转移不至于对人的伤害发生,因此需要把核装置放在人烟稀少的远离人的地方,海边刚好就能满足要求。这就是大多选择在海边的原因。

为什么大多数的核电站都临海而建?

最重要的原因:需要大量海水冷却。我国的核电最具代表性,我国的核电基本上都是安全系数较高的轻水压水堆,它的冷却方式是水冷,需要大量的水进行冷却。建海边,可以不用建造冷却塔。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。