印度人如何区分高低种姓?

虽然印度早就在法律中废除了种姓制度,然而现实中种姓制度在印度依旧存在,这些年完全没有丝毫减弱的现象。印度大多数人信奉印度教,而印度又按照种姓制度将所有的印度教徒分成不同种姓,不同种姓之间人生处境天差地别。

种姓制度能够存在到如今,必然就要防着有低种姓冒充高种姓之类的事情发生,而如何判定一个印度人种姓高低,自然非常重要。判断种姓的方法无非三种:第一,看其外貌肤色;第二,看其姓氏;第三,看其生存状态与人生处境。

最初的古印度文明,是公元前三千年前后由达罗毗荼人在印度河流域所创建,后因雅利安人南下入侵消亡。当时的雅利安人人口规模远不如达罗毗荼等土著,所以为了自身的稳固,建立起了瓦尔纳制度,也就是后来的“种姓制度”。种姓制度从建立的初期开始,就是按照族裔来进行区分,所以不同种姓之间的长相也就完全不同。

虽然不是绝对,但在印度,高种姓普遍都是皮肤白皙的群体,他们保留着更多的雅利安人血脉,所以在长相上比较接近欧洲人;而大多数的中低种姓,他们的祖先主要就是当年的达罗毗荼人等南亚本土的族裔,绝大多数的低种姓人群,皮肤更暗沉偏黑偏棕,与东南亚乃至非洲相似。所以在印度,从外貌这样的表象上有时候也能大致判断其种姓高低。

既然叫做种姓制度,那么必然也与姓氏有关。印度人也有姓氏,而印度不同姓氏也都属于不同的种姓,比如著名的圣雄甘地,“甘地”这个姓氏在印度属于吠舍,世代贩卖菜蔬之类,属于低种姓群体,而像是“尼赫鲁”则属于婆罗门,是典型的高种姓。如今的莫迪姓“Ghanchi”,这个姓氏世代从事榨油的工作,属于首陀罗。

按照姓氏来判断其种姓高低,就如同隋唐时期,按照门第来看出身有些类似。不同的是,中原古代同姓之间也分高低,而印度的种姓制度之下,不同姓氏的地位完全不同,同样的姓氏之间是没有高低之分的。所以这种情况之下,在印度只要知道一个人到底姓什么,就能够判断出其到底是高种姓还是低种姓。

种姓制度建立起来之后,不同种姓所从事的工作也完全不同,比如古代的婆罗门是祭司群体,刹帝利是世俗君王贵族,吠舍是平民普通人,而首陀罗是佣仆之类,达利特则在四者之外属于不可接触者。在印度,很多的工作都是世袭传承的,尤其是贩卖蔬菜、铁匠之类,大多都是低种姓。所以如果要看一个印度人的种姓高低,也可看其从事的职业。

由于种姓制度千百年来的影响,使得不同种姓人生处境几乎固定化,很难进行改变,不同种姓不得通婚,高种姓享有各种利益,而低种姓人生艰苦举步维艰,低种姓者想要改变自己的命运难比登天,所以除了极少数的个例之外,高种姓就是光鲜亮丽,低种姓即灰暗深沉。想要判断一个印度人的种姓,稍稍了解即可,因为低种姓想要假扮高种姓几无可能。

印度人如何区分高低种姓?

许多人了解印度的种姓制度仅仅是通过一些粗略的资料,并没有深入细致地去探究。

于是出现了一些谬论,认为分辨种姓制度应该从肤色入手。

然而这是不正确的,不同地区的印度人根本无法通过肤色区分种姓。比如印度总理莫迪,他皮肤白皙,但人家是吠舍而不是婆罗门或者刹帝利。而许多南印度地区的婆罗门是黑皮肤的。严格来说,种姓制度是以血缘为基础建立的,血统才是区分高低种姓的标准。(婆罗门)

首先,让大家了解一下不同种姓的差别。婆罗门地位最尊崇,因为在远古时代雅利安人尊崇神权,婆罗门僧侣具有天然的神圣性,也是少数掌握文化话语权的群体,因此被认定为第一种姓,神圣不可侵犯。即便到了现在,重要的宗教仪式依旧由他们主持,婆罗门阶层在印度的教育,文化界势力很大。

其次是刹帝利,不管是实行军事民主制的原始社会末期还是到了中世纪封建时代,国家的武力阶层和行政官僚都是高高在上的。刹帝利阶层的人是天生的军人和公职人员,君主。他们直接管理世俗社会,因此位居第二种姓。

再次是吠舍和首陀罗,他们是商人,手工业劳动者和农民。比如,印度总理莫迪,家里以前是卖油郎,标准的吠舍阶层。他们是国家重要的税收来源,也是古代社会中的良民,构成了社会的中下层。与吠舍不同的是,首陀罗在古代大多是没有人身自由的半奴身份,不属于自由民。今天在印度看到的小商贩,司机,大商人基本都是吠舍和首陀罗。(吠舍)

当然,最可怜的是达利特。在印度教社会中,达利特属于最底层的人,即便到了现在,达利特也被人看不起。人们认为欺负达利特是理所应当的,他们很难去做良民能从事的职业,大多数从事屠宰,丧葬,排污工作。

对于大多数印度人来说,想知道另一个人属于什么种姓,只要知道对方的姓名就可以了。印度人的名字都和他们的职业,祖先,居住地息息相关,具有特殊含义。

有些人的姓氏意思是“国王”,“勇猛”,“战士”或者“宰相”,那么他一定是刹帝利。有些人的姓氏是“富有四海”,“储蓄”,“财富”,那么他一定是吠舍阶层。而姓氏的含义中包含了学问,神袛,宗教相关的词汇,那么他一定是婆罗门。

没有人会傻到改变姓氏,因为你根本不可能冒充高种姓。只要外人询问你的家庭条件,你兄弟姐妹结婚,就读的情况一下子就知道真伪了。假冒高种姓即便被打死都不奇怪。(达利特)

大多数印度人就是通过姓氏判断种姓的,甚至有些印度人也会询问外国人的姓氏。

除此之外,印度的穆斯林,锡克教徒不属于印度教种姓制度的范畴,但实际上人家也有默认的身份。高等级的穆斯林“阿什拉夫”是古代突厥人,阿富汗人,阿拉伯人和波斯征服者后裔,他们做功可以去清真寺内部,而低等级的人就只能在门外。至于锡克教徒,他们和拉起普特人一样以武力起家,被默认为是刹帝利种姓。

印度人如何区分高低种姓?

印度不同种姓生活水平差异巨大,而且不同种姓的印度人,肤色、神态、服饰都大不相同,即使是外国人也很容易分辨,即使不完全准确,也能猜个八九不离十。

种姓制起源种姓制度并非印度特有,周边的孟加拉、巴基斯坦、尼泊尔和斯里兰卡等国同样有种姓制度,只是印度国力更强,因此也更被重视。

公元前3000年,地球气温突然降低,居住在东欧地区的雅利安人迫于生计,只能向南迁徙,在迁徙过程中分为两部分,一部分向西进入伊朗,另一部分继续南下进入印度。

雅利安人占领印度之后,为了方便统治将全部民众划分为四个等级,分别是婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗,其中最高的是雅利安贵族,成为婆罗门,负责掌管宗教,雅利安贵族和原住民族长也可以成为刹帝利,管理国家,原住民平民则处于较低吠舍和首陀罗,而被雅利安人俘虏的原住民后代只能是最低等级的达利特,也就是贱民。

不同等级的印度人根本就不是同一个民族,而且不同等级几乎不通婚,所以数千年来印度人仍然没有彻底融合,从相貌来看,高等级的印度人看起来更像是欧洲人,皮肤白皙,而低等级印度人肤色黝黑,很容易区分。

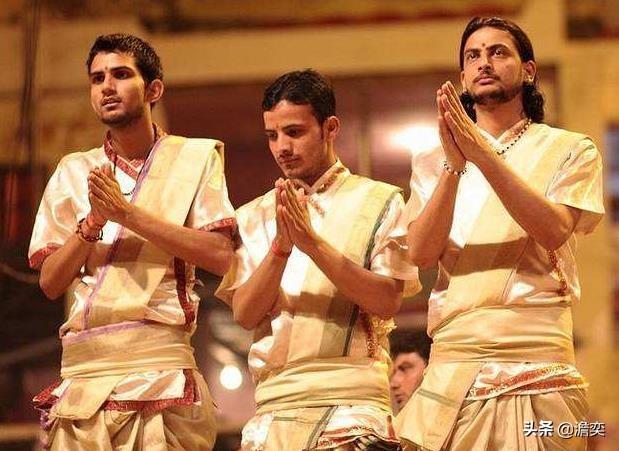

凡是掌管祭祀的,基本上都是婆罗门,作为最高等级,婆罗门数量很少,皮肤白皙,穿着华丽的,基本上都是刹帝利,因为刹帝利普遍富裕,衣衫考究,身上佩戴大量首饰,而肤色发黑的处于较低等级,因为普遍贫穷,所以衣服看起来并不华丽,首饰也比较少。

饮食习惯印度人吃手抓饭,用拇指、食指和中指把米饭揉成一团蘸上调味品,在印度不管是吃饭还是递餐具,一定要用右手,左手是用来洗屁股的。但是并非所有印度人吃饭都用手,富裕的刹帝利通常会使用餐具,而且高档餐厅的服务员都必须是高等级的。

外国人来到印度,会根据肤色确定等级,比如欧美人来到印度,因为肤色白皙,与刹帝利接近,所以会被当地人当成刹帝利甚至是婆罗门,得到当地人的礼遇。

印度独立之后废除了种姓制度,但是流传了3000年的制度,不可能在短短几十年内销声匿迹,至今种姓制度还在影响印度社会,而且越是偏远地区,影响越大。

印度人如何区分高低种姓?

主要从肤色、长相、姓氏、职业以及饮食习惯方面进行区分。

印度种姓制度的建立,和外来入侵是密不可分的。大约在公元前14世纪左右,中亚的雅利安人入侵南亚次大陆,在摧毁古印度文明的同时,建立了吠舍文化及种姓制度。将南亚的土著达罗毗荼人打入底层,雅利安人则位居高位。而随着南亚次大陆被马木留克、突厥、蒙古等轮番入侵,来至中亚地区的游牧民族逐渐成为印度上层的主流。

故印度种姓制度下的区别主要分为以下几个方面:

一肤色。雅利安人是白人的一类,而入侵南亚的蒙古、突厥等在西迁过程中,混有大量的中亚民族的成分,譬如印度末代王朝的莫卧儿帝国,其建立者是突厥化的蒙古人。这导致印度高种姓人有明显的白种人特点,譬如出生于婆罗门的尼赫鲁女儿英迪拉甘地,肤色和长相都有中亚成分。这类人主要占据着印度种姓中婆罗门、吠舍和刹帝利阶层。

而低种姓如首陀罗和贱民,也就是达利特,主要是被征服的印度土著,很大一部分为达罗毗荼人人,以及极少数破产的雅利安人。而达罗毗荼人比较大的棕色人种的成分,皮肤多是棕色或者巧克力色。如目前印度总统纳特·科温德,出身于达利特,肤色和长相都棕色人种的特点。

二姓氏。印度的姓氏通常与种姓挂钩的,譬如Shukla,意思为纯洁的白色,是婆罗门。Sethi,意思是放贷者,是吠舍。Rathee,意思为战车的车夫,这大概率为刹帝利。而以清洁工等日常工作姓的人,通常是首陀罗或者更低的达利特。

另外,还可以通过姓氏区分印度教徒和穆斯林。由于印度的穆斯林主要来源于中亚,带有中亚游牧民族的文化习俗,典型的特点就是名字中带有汗,譬如主演《三傻大闹宝莱坞》的阿米尔汗,就是穆斯林。

三、饮食。高种姓多为素食主义者,低种姓是消费肉类的主力。譬如出生于吠舍的莫迪、出生于婆罗门的甘地,都是不吃肉类。在阿米尔汗主演的《摔跤吧爸爸》中,男主角为了给练习摔跤的女儿补充营养而买了鸡肉,被妻子警告不得在厨房里烹调,就是这一现实的真实写照。

不过,这几方面都仅仅是参考之一,不能仅凭肤色和长相就下定论。种姓制度是一个极其复杂复杂的文化现象,有统计印度有3000多个种姓,所谓四大种姓只是其中的代表之一。加上印度各地区的不同文化风俗,使种姓的区分更加复杂化。

印度人如何区分高低种姓?

印度如何划分种姓?这几种种姓提升方式真是太绝了

在印度,大部分人都被分为了三六九等。这背后的原因主要是,印度13.5亿人口中,80%都是印度教徒。印度教按照与神的亲近程度,划分了四大种姓和达利特。

(从肤色和穿金戴银的服饰,一看就是高种姓,不容易推倒的那种)

于是有同学要问了,神与谁亲近,没有切实依据,这里面漏洞太大了,能不能钻空子?

想要钻空子,必须先深入了解种姓制度。

1,种姓制度,来源于外敌入侵。

一般认为印度的种姓制度,是入侵印度的中亚雅利安人创立的。雅利安人属于中亚白人,肤色比印度人要白得多。所以,一般而言,肤色越黑,往往在种姓制度中的地位越低。

(印度的长城,闹着玩似的)

2,种姓制度,其实是掺杂着阶级压迫和民族压迫。

印度东北部源源不断涌入侵略者,他们在印度大地上当家做主人。来的越早,可能地位就越低。所以,种姓制度中包含了民族压迫。新的征服者,如果从事宗教工作,那就是婆罗门,如果从事政治军事工作,那就是刹帝利。所以,民族压迫的本质,实际上是阶级压迫。

3,种姓制度,还包含了职业歧视。

目前的印度,种姓制度名义上已经废除,但印度人实际上参照原有职业分类,给新的社会阶层规定了种姓。比如律师、教师、医生,从事工作与宗教工作类似,那也纳入婆罗门;比如公务员、军队、外国人与贵族类似,纳入刹帝利;厨师、企业主往往成为吠舍;理发师、小商贩就是首陀罗。最不受待见的达利特,往往对应拾荒者、流浪汉、掏粪工等。

印度目前的种姓制度,名义上看与神亲近程度,实际上讲的是社会地位的高低。每个人都想提高自己的社会地位,都想改变自己的种姓。于是,各种"逆天改命"的改种姓操作就出现了。

1,最直接的——自己改!

在印度很多村子,自称刹帝利的一群人,和被称为达利特的一群人要分割居住。有一天,达利特们自称自己是刹帝利,而称呼对面的刹帝利为达利特。于是,大家都嫌弃对面人,老死不相往来。唯一的问题是——村里屎尿横流垃圾成山无人清理。谁要干这活,不等于承认自己是达利特吗!

2,最彻底的——整容、改姓、嫁人。

种姓和一个人的肤色高度相关,很多人肤色太暗进入上流社会往往会被人问来问去,这时候只能通过整容让自己白一点。

如果肤色天生比较白皙,那可以直接给自己改一个高种姓的姓氏。印度户籍制度没上网,只要别人不拆穿,就能心安理得作威作福。

如果是美女,可以想方设法比如给高额嫁妆嫁给高种姓家庭。印度嫁妆特别多,主要原因是,姑娘们都想嫁入高种姓家庭(不一定是豪门,甚至可能是高种姓破落户)。

3,最取巧的——新的宗教、新的职业、新的居住地。

(英迪拉甘地,嫁了一个拜火教人)

如果对印度教没有什么特殊感情,可以直接加入新的宗教,比如皈依佛教、伊斯兰教、拜火教等。尼赫鲁的女婿,英迪拉甘地的丈夫,出身于拜火教家庭,被当做了婆罗门。

掏大粪的达利特,放下粪勺,操起键盘当程序猿,发家致富创立公司,甚至获得绿卡加入美国国籍。不管肤色多黑,在印度都会被当做刹帝利以上阶层看待。

搬家,绝对是改变种姓的重要方式。具有垃圾处理特殊才能的达利特(祖传的手艺,估计差不了),可以搬家到贫民窟做一名垃圾回收商,挣了钱搬家到富人区,就成了吠舍甚至更高种姓了。

(莫迪总理,据说祖上是卖饮料的小商贩,现在是妥妥的刹帝利)

更改种姓,对于印度人来说并不是特别难。难的是种姓本身就限制了人的上升空间,贫民窟和农村的低种姓人群,被刹帝利的贪官、恶霸欺负一辈子,都不容易产生改变命运的思想。

贫民窟的人,都有百万富翁梦想。种姓不能阻挡他们,巧取豪夺的贪腐却可以。

这恐怕是最悲催的。

印度人如何区分高低种姓?

在中国历史上,元朝堪称是是中国最黑暗的时期,元朝统治者把天下百姓人为分成了四个等级,划出了高低贵贱。

蒙古人自己是征服者,当然是最高贵的人,然后是色目人、汉人和南人三个等级。等级不同,在升学、就业和当官时的机会就不平等,遇到官司的时候更是如此。

无独有偶,印度历史上也有这样混账的制度。

印度的种姓制度,也把人分成了三六九等;不过印度的黑暗等级制度不是按民族,而是按照血统来划分的。和中国有所不同的是,中国的等级制度很短暂,不到一百年,元朝统治瓦解后就不复存在、寿终正寝了。而印度的种姓制度源远流长,在印度产生了深远的影响,至今依旧影响着印度人的生活。

虽然说种姓制度在南亚不是印度的专利(孟加拉国、斯里兰卡等国都曾普遍存在),但印度是实行种姓制度最顽固的国家,是种姓制度的重灾区。

中国的等级制度来自异族入侵,印度的种姓制度也是异族入侵的产物,它们都是侵略者为了更好对当地人实行残酷统治而建立的。雅利安人入侵印度后建立了种姓制度,英国人殖民印度后,发现这种制度有利于他们的殖民统治,就把这一套延续下来。英国统治者把他们标榜的人人生而平等和人权的普世价值抛到了九霄云外。

直到1947年,印度摆脱了英国的殖民统治获得独立后,种姓制度这项人类历史上最丑陋、最落后也是最残忍的制度才被扫进了历史垃圾堆。

印度种姓制度有数千年的历史,可谓是源远流长。颇为巧合的是,印度的种姓制度也是4个等级,跟元朝的等级划分一样。

印度的第一种姓是婆罗门,他们被认为是原人最崇高的部位,嘴,是最高贵的;第二种姓是刹帝利,是人体最重要的部分双臂,稍微次于婆罗门;而第三种姓吠舍、第四种姓首陀罗分别是人的腿和脚,是底层的。但他们还不是最低贱的,还有一种人连等级都不上,他们是社会的最底层,是边缘化的群体,境遇更悲惨,被称为“贱民”。

一旦被选定了等级,命运就注定了,永远不会改变。尊贵的世代相传,卑贱的也是永远被压迫。第一种性是一等人,婆罗门的特定阶层是僧侣贵族,他们拥有立法权,宗教裁定和解释权,节日祭奠权。垄断了全国的教育资源,巨大的财富被他们支配。

(这种印度美女就是典型的高种姓)

第二种姓刹帝利一部分来自印度的枪杆子——军队的指挥者和各级武职和文职军官,一部分则是从中央政府的行政官员,他们为印度统治阶层保驾护航,也掌握着生杀予夺大权,掌握着国家的财政大权,是印度种姓制度的保护伞。

第三种姓称为吠舍,他们是小商小贩也就是生意人,还有一部分人从事农业、畜牧、手工业、商业等生产事业,他们是一般平民,属于普通雅利安人。

第四等级首陀罗,绝大多数是被征服的土著居民,他们是由木匠铁匠和裁缝师、理发师,以及花卉园艺和其它手艺人还有和家政服务者构成的群体。他们在种姓金字塔的塔底,是被剥削的大多数。他们辛辛苦苦劳作,被上等人来剥削和欺压,让他们在自己的头上作威作福,自己来当牛做马。

最悲惨的是在等级之外的贱民,他们没有生存权,也没有生命权,更没有人身自由。

各种姓之间不能通婚,哪怕是在印度独立后,经常发生不同种姓通婚。

就在前不久,美国媒体还报道了这样一幕惨剧,十八岁的印度小伙死在自己的婚礼上,凶手不是别人正是自己的岳父,因为小伙子的新娘阿姆鲁塔是高贵的种姓,姑娘的父亲觉得是不能接受的奇耻大辱,尽管女儿跟小伙真心相爱也无法容忍,因此就雇凶杀人。

2017年美国学者的一项研究发现,印度不同种姓间的通婚率仅占结婚总数的4.2%,种姓制度虽然取消,但人们心中无形的鸿沟还在,填平这道鸿沟任重道远。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。