古人穿的衣服都拖到地上了,难道不怕弄脏吗?为了时尚?

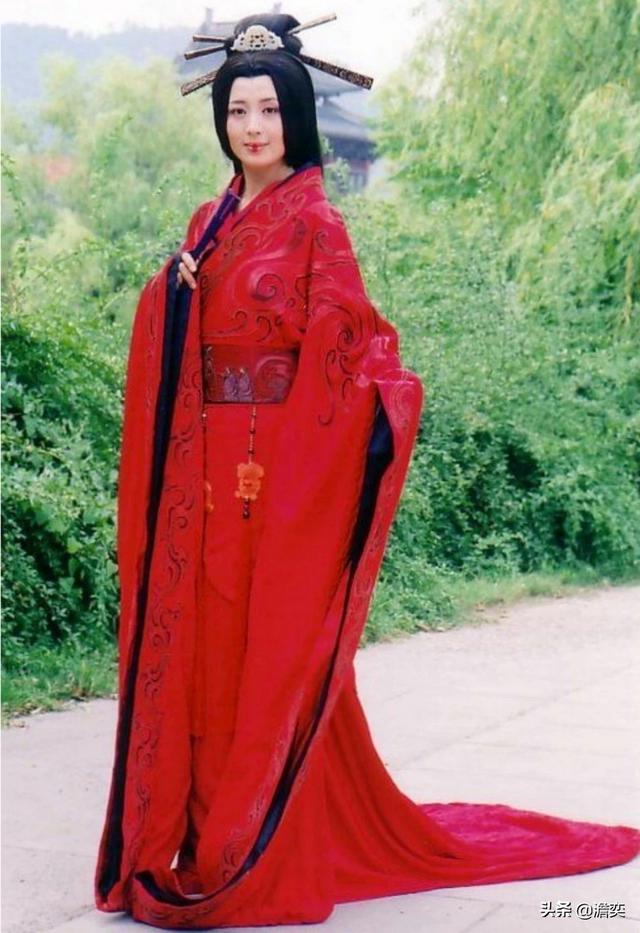

古装剧中经常可以看到,古人尤其是女性的衣服,经常会有很长的裙摆拖在地上,这种加长版的服装让人整体上显得非常华贵而且很仙的感觉。不过在我们看来,穿着这种衣服走来走去,应该很容易沾上灰尘之类弄脏,而且古代地面也很糙,衣服拖地上也容易刮破。

而实际上,古人会穿这种加长服饰跟如今差不多,一般只在少数场合,而且限制于少数人群,并不是古装剧里那样随时随地长得漂亮就穿的。能穿这种衣服的通常都不是普通人,他们并不担心衣服会弄脏刮破,古人穿这样的衣服,不仅是因为时尚,更是因为地位显示。“华夏”二字中的华,指的就是华美的衣冠,世上再没有哪个族裔对衣冠的重视能够达到如此程度。在古代,衣冠不仅是为了美观与保暖之类那么简单。作为礼仪之邦,最终也发展出了与礼制息息相关的冠服制度,不同场合与不同身份的人,穿着的服装都有严格规制。

古人的冠服制度,体现的是贵贱有别衣冠有等,各个群体之间能够穿着的服装服制、花纹、颜色、材质等都严格区分不得僭越。如今的影视作品自然是怎么好看怎么来,而实际上古代大多数人穿得都并没有那么美观,比如商贾不得穿着丝绸,而拖曳及地的衣服平民百姓是穿不起的,即便是贵族平常也不会穿。现今穿拖曳及地服装的,一般就是婚礼上或者重要的大型宴会,或许会有人穿加长版礼服,其实古代也一样。长礼服华贵,古人一般也只有在祭祀、婚礼、庆典等非常重要的场合才会穿着。秦汉、魏晋等时代,即便是宫廷与贵族女子,日常穿着的深衣与襦裙等也是不及地的。当时生产力水平也并没有如今电视剧里那么高,即便是贵族有钱人,也没那么多豪华礼服能经常穿着,非重大场合,长礼服通常都不会出现。

长礼服拖曳及地,看上去的确非常美观,然而也存在很多不便之处。古代可没化纤,贵族礼服又通常缀饰甚繁,所以衣服都挺重的,穿着行动不便;而且现实问题,穿这样的衣服的确不是哪儿都能去,因为确实很容易弄脏,就算穿衣服的不在乎衣服,可弄脏了又不便随时换,不好看是个问题。在古代,大部分真正做事的人都不会穿曳地的衣服,贵族也不常穿,所以弄脏弄破也无所谓。古代虽然没有水泥也没有柏油路面,砂石之类的土路的确容易弄坏衣服,但这并不代表长礼服会出现在这些地方。贵族穿着长礼服,通常都是在铺设了光洁石料或者木地板的室内,即便是室外,也是提前让仆人们洒扫干净了之后才临步的,甚至会提前铺好地毯。这么一来,即便是衣服拖到地上,也并没有那么容易弄脏刮破。

总而言之,大多数古人都不会穿那种长到能够拖曳及地的衣服,那少数会穿这样衣服的人,也不是经常穿,整天这么穿的情况只会出现在如今的电视剧里。古代的日常服装,几乎都没有刻意拖地上的那种;而到了清朝,曳地的服装就更是基本消失了,就算是婚礼、庆典甚至皇帝皇后祭天的礼服也都不及地。

古人穿的衣服都拖到地上了,难道不怕弄脏吗?为了时尚?

古人穿的衣服为啥要拖那么长?不仅为了好看,也因为迫不得已,而且他们也不怕脏。

在今天,除了一些特殊的重要场合,很少看到身穿拖地长裙的人了。人们日常生活中的穿着都力求简单大方,尤其为了行动方便,许多女子还喜欢穿上裤子,而将裙子束之高阁。

然而这样简单大方的穿着,似乎才流行不过近百年。而无论我们在观看古装剧,还是翻看相关历史作画,都会发现在古代,无论男女的穿着,都是很繁复的。

就在离我们最近的清朝,慈禧太后的照片中还能看到她繁重的装扮,一件长袍盖住脚踝直接着地。而再往前看,类似五代隋唐的那些画作中,常见那些女子拖着长长的裙摆在地,或作舞,或行礼,或赏花,或静默,就连遛狗,都衣袂飘飘,感觉下一秒就要表演《天女散花》了。

如此,很多朋友就好奇了,古代不像现在,出门有轿车,落地就是光洁的瓷砖、大理石地面。在古代,绝大部分人家屋里都是泥土地板呢,穿上这拖地的长裙,她们就不怕弄脏了吗?还有那些要做家务的、地里劳作的女人们,穿得那么繁复,行动怎么方便?他们为何要穿这么限制行动的服装呢?

今天我们就好好说说这些问题。

首先可以肯定,那些穿着拖地长裙的古人,很多时候是迫不得已的。古人穿衣,不像我们一样自由。无论任何朝代,都有一套关于穿衣的制度,大到阶层、职业、穿着场合,小到服装款式、颜色甚至尺寸,都有严格的规定。一个人身处什么阶层,为官的品级,都有固定的穿衣要求。而在这个阶层中,所处的场合又决定他能穿什么样的服装。如宋代笔记小说《东京梦华录》中有载:

“其士、农、工、商,诸百户衣装,各有本色,不敢越外……香铺里香人,即顶帽披背。质库管事,即着皂衫角带不顶帽之类,街市行人便认得是何色目……”

在宋朝,只要看一个人的衣着,就能知道他是什么身份,什么职业。

又譬如唐代的皇后,有祎衣、鞠衣、钿钗礼衣等几种。遇到册封、朝会大典这些隆重的场合,就穿祎衣;如果是皇后亲蚕祭祀,那就穿鞠衣;类似宴会这样的场合,就穿钿钗礼衣。每一种服装颜色上、款式上、配饰上都有细致的规定,绝对不能穿错。

初唐皇后祎衣推定图

而皇后以下的嫔妃,其服装是根据品级做相应规定的,绝不能与皇后相同。

但如果在平常,唐朝宫里的嫔妃也能穿其他时装,譬如我们常在画作中见到的襦裙服,就是风行一时的时装,据说唐贵妃就最喜欢穿黄色的襦裙服。而襦裙服显然要比祎衣、鞠衣这样的服饰轻松简单许多。

所以,古人穿衣是看场合的。如果不是迫不得已,任何人都喜欢轻松方便的穿着,就像今天一样,我们看到那些穿着拖地长裙的,要么是明星出席重要活动,要么是素人结婚典礼,还有一种可能,就是在拍艺术照,这绝对不是开玩笑,像慈禧晚年就很喜欢穿华服拍照,所以古人穿着华服画像也是很正常的。

其次,古代能穿拖地长裙的,接触的地方都很干净受技术限制,古代的纺织物无论从数量还是品种,都异常有限。在这种情况下,一方面物以稀为贵,穷一点的人家根本穿不起,另一方面,统治阶级为了强调身份地位,限制普通人群穿着,所以很多富商,有钱买也不敢买,譬如汉代重农抑商,下令商人不准穿锦绣等织物,明朝的朱元璋更绝,直接下令:

“农衣绸、纱、绢、布,商贾上衣绢、布。农家有一人为商贾者,亦不得衣绸、纱”

得嘞,商人还不如农民呢,不过可笑的是农民也穿不起绸和纱啊,好不容易家里有个挣钱的能买了,又连带不让穿了,这摆明就是不让你穿嘛。

所以说白了,古人能穿上拖地长裙的,都是达官贵人及家眷,而且我们前面说过,古人穿衣讲究场合,一旦穿上拖地长裙,意味着要出席一些重要场合,这些场合都设于豪宅府邸,家家铺上地砖,女眷们从家里坐着马车轿子,一路脚不沾地到达后,落地就是被下人们洒扫干净的砖地,哪有我们想象的脏?

唐代遗址地砖

而在家时,这些女子也追求舒适方便,譬如唐朝天宝年间的贵族女子就很喜欢穿胡服,这胡服是啥样的呢?翻领、对襟、窄袖,衣服只到达膝盖,腰间再系上革带,下身是裤子。这种装扮日常穿着很方便行动,如今我们还能看到相关的的画作和陶俑。

而真正需要劳作的穷人女子,是不可能有拖地长裙穿的,她们接触的场合非常有限,更多时候都是在家、在田地。这些女子穿什么呢?穿褐衣。

褐是用粗麻布和兽毛混纺的布料,质地非常粗糙,看着厚但又不保暖。所以古代关于“褐”的词语,大多指农民、贫民。而一旦中了进士做了官,就叫做“释褐”,意思可以脱去这层褐衣穿上官服了。

褐衣一般长度不过膝,而为了劳作方便,人们下身多半穿的是裤子。在《清明上河图》中,我们就可以看到凡是在劳动的人们大多穿着上衣裤子,而长袍着身的人则悠闲自在,旁边必定还跟着下人。

南宋《耕织图》

而在南宋的《耕织图》中,我们就可以看到不仅是田里的农夫都穿着对襟短衣和裤子,就连农妇也是穿着短褐,裤管挽得高高的在劳作。

当然,在历代的《耕织图》中,许多农妇是穿着裙装的,但我们可以看到她们裙装的款式异常简洁利落,颜色比较单一素净,长度也刚及脚踝,这样也并不会妨碍劳作。

再次,穿着拖地长裙的女子,就算弄脏了也不需要担心这些人多达官贵族,平日在家十指不沾阳春水,唾口痰都有婢女用盂接着,又怎么需要考虑做家务、下地劳作这种事?而一旦出门,随身有婢女帮忙留心各项细节,包括地面卫生情况,遇到不干净的赶紧提起裙摆。古代的地砖是不同现在干净,有点污迹是在所难免了,可是回到家里自有下人清理,哪里需要太太小姐们担心?

唐朝穿胡服的女子

总体来说,古代穿拖地长裙的人,一来因为身份需要,二来不用担心清洁问题。而需要担心各种问题的人,根本没资格没能力穿这样的服装。不像今天许多精致女孩咬牙买下了套晚礼服,才发现挂在橱柜吃灰几年都没找到场合穿。当然,这也说明我们所处的时代,越来越自由,在穿着上,是可以随心所欲。

古人穿的衣服都拖到地上了,难道不怕弄脏吗?为了时尚?

现在我们的衣服都讲究简洁时尚,怎么舒服怎么穿,但是在一些重要的场合,仍然还能见到拖地长裙,比如很多宴会中的晚礼服,比如明星走红地毯,再比如结婚的时候,很多新娘会选择那种拖地婚纱,看起来高贵又美丽。不过这种衣服也只能在特殊场合穿一会,穿时间长了只会折腾它的主人,让人产生一种被绑架了的感觉,你只能抬头挺胸、姿态优美的扮演某个角色,但它又非常的不方便,一不小心就可能出丑,比如裙摆被什么钩住了,比如地上有积水或者脏东西等被裙摆扫了,还要当心自己把自己绊倒。可以说,穿这样的衣服愉悦了别人却让自己很难受。

而在电视剧或者是古代的一些雕塑、画作中,我们也能看到古代的裙子都是那种裙摆拖地的样子,尤其是越远的古代,似乎裙摆就越长,那么问题就来了,在农耕时代,男耕女织,如何穿着拖地的长裙来操劳呢?这里就要说到古代的服饰的一个重要特征,即它也是有等级的,什么等级的人穿什么样的衣服,包括衣料、颜色都有规章制度。

通常皇宫中的女子和贵族女子才有资格穿上拖地的长裙,这既是权力的象征也是财力的象征,要知道古代的那种裙子做起来是很繁琐的,普通的老百姓是买不起的,即便买得起也没法穿,毕竟普通妇女是要干活的,所以即便古代贵族女性的服饰多有变化,但是普通妇女的服装其实是没有什么大的改变的,就是上衣下裳,上面穿短衣,下面穿长裙,这个长裙的长度最多到脚踝。这样一来,不管是在家中操劳家务,还是到田里去干活,人都不会被衣服束缚住。

再说这个贵族妇女穿的拖地长裙,其实很现在的情况差不多,这个拖地的长裙并不是常服,它也是有场合要求的,比如出席一些重要的宴会、参加宫宴、参加祭祀活动、举行婚礼等,这个时候人们都要按照标准选择服饰,务求高贵大方,能配得上自己的身份。既然要穿这样的衣服,那么拖地后会不会弄脏呢?

首先一直保持绝对的干净是不可能,只能说保持基本的干净,因为本身这种衣服拖地的机会不多、时间也不会太长,就拿参加宴会来说,贵女们打扮好了,然后出门,上提前准备好的马车或者轿子,到了目的地下车去参加宴会,裙子与地面接触的时间大约只是在自己家中和别人家中,而不管是谁家,一般庭院都会收拾的很干净,毕竟奴仆都不是摆设,该干的活一样不落。

在贵女们行进的过程中,如果遇到脏的地方,也会有丫鬟帮忙提裙子等等,总之,不用担心裙子会在和大地接触的时间段内被弄得很脏。而那些祭祀穿的礼服能接触到的地面就更少了、也更干净。通常这个衣服在身上呆的时间不会很长,等完成一项任务就回家脱下来。即便弄脏了还有奴婢去清洗。

而在平时,贵女们穿的衣服也是上衣下裳,裙子到脚踝,也就是说,在平常的日子里,贵族女子们也不远穿的太繁琐,拘束着,连动一下都得思考会不会影响美观。

而我们通常看到的那些大唐仕女穿着拖地长裙的画,多是刻意为之,或者真的是参加宴会穿上了那样的拖地长裙,或者就是专门穿上用来画画的,就像如今,人们到摄像馆拍照,为了拍出好看的照片,会穿一些看起来好看但不实用的衣服。所以画作能看出一个朝代的风貌,但仅凭画作研究一个朝代的具体的事物,就跳过以偏概全了。

用脚趾头想都知道,一个普通妇女是不可能穿着拖地长裙在家里纺织喂猪、生火做饭的,更不可能拖着这么个裙子到田里去扛锄头。再比如民国时期的旗袍,它仿佛就是女性肚子里的蛔虫,能将一个女子的美展现得淋漓尽致,但普通老百姓会穿着旗袍在干活吗?很明显能穿旗袍的都是有一定身份的人,至少自己是个十指不沾阳春水的存在。

古人穿的衣服都拖到地上了,难道不怕弄脏吗?为了时尚?

我们在看古装电视剧时,经常看到古人的衣服下摆都很长,尤其是女人,长裙曳地,非常得漂亮。但是我们不免也有个疑问,这衣服都拖到地上了,拖来拖去的难道不怕弄脏吗?

更何况,古代的印染水平比较低,衣服一旦脏了,洗几次就会褪色,难道古人都这么浪费的吗?还是为了时尚好看,宁可花这冤枉钱呢?

其实,古人是真的这样穿的,很多衣服都是拖到地上的,但是有两个问题需要注意:第一,衣服拖到地上的,大多数是富人,穷人很少这样穿;第二,古人在日常生活中不这样穿,只有在重大节日,或者女子出嫁时才会这样穿。对于等级这种观念,现代人不太敏感,但中国古代是一个等级制度非常森严的社会,既有贵族和平民的区别,也有良民和贱民的区分。对于穷人或者贱民来说,填饱肚子才是头等大事,至于穿,只要过得去就行了。

在服装方面,首先富人大多穿的是绫罗绸缎,而穷人则只能穿麻衣和葛衣,到了后来还有棉衣,这些统称“布衣”,所以有些时候“布衣”也是平民或者寒门的代名词。

穷人穿衣的布料不讲究,样式上就更不讲究了,而且穷人为了干活方便,大多穿的是短衫。比如鲁迅先生的《孔乙己》文中,就曾提到,“但这些顾客,多是短衣帮,大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。”

这里的“短衣帮”指的是最底层的劳动人民,他们一件衣服往往要穿很多年,破了就缝缝补补,凑合着穿,实在不能穿了,还要改小了给孩子们穿。对他们来说自然不存在衣服拖到地上的问题。

而“穿长衫的”,大多有一定的社会地位,但也不见的日子就过的富裕,他们的衣服虽然长一些,但也就是刚刚盖住脚面而已,只要不下地干活,一般情况下也不会弄脏衣服。

真正穿那种衣服拖到地上的,都是大富大贵之家,这些人不事稼穑,平时所做的大多为读书、喝酒之类,也不会去比较脏的地方。尤其是富贵人家的女子,古代讲究的是“大门不出,二门不迈”,大部分时间都是呆在府中,更不会弄脏衣服。

如果是需要出门,比如去庙里拜菩萨,都是坐轿子出门,坐轿子回来,远一点的就坐马车,还会带上蒲团、板凳之类的物品,真正需要拖着裙子走路的机会并不多。万不得已的时候,稍微提一提衣服也就是了。

所以说,那种拖在地上的衣服,穷人是不会穿的,既没有资格穿,也不实用。而富贵人家的人虽然会穿,但是他们很少外出,即使外出也很少下地走路,自然也不用担心弄脏衣服。

当然了,既然是富贵人家,也不会真的在乎这点衣服钱,穿过几次之后,就算没有脏,也可能丢掉不再穿了。

而且,古人并不是天天都这样穿。穷人们不用说,大约只有女子出嫁的时候,才会穿起大红的长长的嫁衣,一辈子可能只有一次。

富人们的衣服,其实也分为常服和礼服两种,常服自然就是平常穿的衣裳,而礼服则是出席正规场合,比如大官的家属进宫觐见皇后的时候就必须穿礼服,否则就是大不敬之罪。常服相对来说更为简洁一些,而礼服则要更加复杂。

那些裙摆拖到地的衣裳大多是礼服,穿起来也很繁琐,所以平常是不怎么会穿的。但这种礼服大多比较贵重,有些还是皇家赐下来的,只有一套,特定的场合必须得穿,比如诰命夫人服,一旦弄脏了也很麻烦。因此,这种礼服即便是富贵人家穿的时候也是小心翼翼,唯恐损坏或者弄脏。穿过一次之后,便要立即收藏起来,还会用专门熏衣服的熏炉来去味,以确保下次穿的时候仍然如崭新的一般。

比如,山东曲阜的孔庙中,就有许多明朝皇帝赐予的官服,经过四五百年依然保存完好。这对我们来说,无疑是打开了了解明朝服饰的绝佳途径,广大汉服谜有福了。

不可否认的是,古代的衣服真的很好看,尤其那种长袍宽袖、长裙曳地的衣服,看上去非常华丽漂亮,也很能衬托出一个人的气质来。而现代人的服装,主要以便捷为主,尤其是流行西装之后,更是千篇一律,毫无特色。

不过最近几年,好像又开始流行中国风,汉服也流行了起来。汉服谜们经常举办各类活动,宣扬汉民族的服饰文化,甚至穿着行走在地铁站等公共场合。

综上所述,古人的衣服虽然是有拖在地上的那种,但一来占了绝大多数的穷人们不会穿,富人们如果不是参加重要场合,或者重大节日,也很少穿,即使穿了由于不大出门,出门了也很少沾地,把衣服弄脏的可能性也不大。

我们之所以在电视上总是看到古人衣服拖在地上的场景,主要还是出于电视剧视觉效果的需要,在真实生活中,是不会经常出现的。我们担心古人的衣服拖在地上会不会弄脏,真可谓是应了那句老话:“替古人操心了”。古人穿的衣服都拖到地上了,难道不怕弄脏吗?为了时尚?

很多人看古装电视剧的时候,相信很多人和我一样,都会有这样的疑问:“那些古代的妃子和公主小姐们都穿着长长的的拖地裙,不管出门还是在家,都是一身长长的裙子,难道不怕弄脏了那么漂亮的衣服吗?还是为了时尚?

带着这个疑问,我仔细查找了相关的历史资料,了解到:在古代,衣服的穿着是有严格的身份区分的,也就是说什么样的身份地位穿什么样的衣服,就连服饰的图案也是有规定的。不同身份的人穿不同款式及材质的服装。而且各个朝代还有些不同的。但是,我认为穿拖地裙,在彰显地位的同时,还有表现美的一面,所以还是有表现时尚的可能性的。

据记载,1982年湖北江陵马山一号墓的发现,这是一位身高1.6米的女性,随身穿的服饰是2米长的裙子。这完全违背了《礼记》中的明文规定,:“短毋见肤,长毋被土。”这也是楚国女子的随性的表现吧!在当时,或许就是为了表现我们现在所说的时尚了呢?这个无从作答,连考古学家都给不出答案。

当然,从宫廷剧里面可以了解到,只有有一定身份的贵族才能穿拖地长裙的,它能让反衬出女子的娇柔与秀丽,走路更加婀娜多姿,后宫佳丽更是把它穿到了极致,彼此间争奇斗艳,才能吸引皇帝的目光,这也是属于宫廷里的一种时尚吧!。其他底层的宫女都是穿刚刚好盖住脚面的裙子,这样可以避免艳压主人也方便干活。

当然,古时候到贵族,在家里是有下人伺候的,屋子各个角落也是被打扫得一尘不染,所以在家里她们是不怕弄脏的。出门的时候都是以马车代步,就算是需要走路的人,身后也是跟着随从,为她牵着裙摆,防止沾到灰尘。就算脏了,也有衣服及时更换和清洗。所以她们是不怕弄脏的。

穿拖地长裙还是为了彰显地位及表现美丽,也和我们现在说的时尚有相似之处。只是现代的时尚没有分等级,比较大众罢了!

古人穿的衣服都拖到地上了,难道不怕弄脏吗?为了时尚?

古人长衫沦为拖地布,并非完全为了时尚,与古人没有秋裤有关,同时也象征权利与地位!

曾几何时,有一种冷叫忘穿秋裤,有一种爱,叫你母亲让你穿秋裤。然而转念一想,古人没有秋裤,究竟是如何过冬的呢?

我们今天意义上的棉花,实际上并非土生土长的中国货,也是从国外进口的舶来品,在我国宋朝之前,并没有成熟的棉花栽培技术,棉花普遍种植也发生在我国明朝时期,所以一般以棉绒为加工材料的秋裤,在古代显然出现的时间更晚,能够做到家家户户普及,你需要更长的时间来过渡。

古代人习以为常的长裙,以及男子所穿的长衫,在我们今天看来,显然行动极其不便,一方面也是因为我们今天习惯了穿裤子,另一方面,我们也没有办法体会到古人的心酸与无奈!

你知道古人为什么长期跪坐吗?实际上这也要与裤子的发展历史漫长有关,在那个茹毛饮血的年代,原始祖先会使用树叶树枝来遮羞,有条件的,才会用兽皮之类的,但是随着人类的进化,本来用于防寒保暖的毛发,也逐渐消失不见,为了防寒保暖,人们也意识到了用麻绳来编织衣服。

这里就不得不谈到我国古代两种典型的生存方式,以中原地区为例,主要是农耕文明,所以要想制作衣服,最方便的取材,莫过于自己种植,所以尤其是麻类作物,由于他们的植物纤维韧性足够,而且不容易断,对环境适应性强,在人类广泛种植之后,便有了麻布衣服的制作材料。

对于今天的我们而言,麻布衣服,大家可以想象一下麻袋,尽管没有那么粗糙,但是相比较之下,那样的衣服柔韧性是不够的,穿在身上也很不舒服,但是对于古人而言,没有选择!

后来随着蚕丝的发现,人们找到了更好的衣服制作材料,但是我们也知道,由于古代生产工具本来就不行,蚕丝的生产效率也很低下,所以在相当长的时间之内,蚕丝都仅仅是富贵人家才能够使用的,而且为数不多,造价昂贵。

直到棉花传入,才逐渐改善了普通民众的衣服材质!

但是即便如此,棉花种植技术与衣服制作技术,并非一蹴而就的,同样需要时间,其实大家仔细观察就不难发现,古人为什么穿长衫?本质原因与成衣制作技术有关,而成衣制作技术的发展,终究也因为衣服材质的选择较少,从而受到限制!

我国历史上裤子最早的模型,还是要从游牧民族说起:游牧文明同样是我国历史上不可或缺的重要组成部分,为什么裤子最早是游牧民族发现的呢?

其实也不难理解,作为马背上的民族,要是没有靠谱的裤子护着,策马奔腾,可是想都不要想,毕竟有些地方还是相当脆弱的,如果没有足够的防护措施,那岂不是完蛋了吗?

所以为了方便放牧,游牧民族最先捣鼓出了裤子的原型,同样在那个茹毛饮血的年代,农业文明,负责驯化的是植物,游牧文明负责驯化的则是动物。

相比较于农业文明,游牧民族有更多的兽皮,在那个年代,其实兽皮是一种很方便的衣服制作材料,不防寒性能好,而且可塑性好,即便是怎么弯折,相对来说还是可以接受,并没有麻布那样粗糙,而且省略了麻布的编织过程,制作方便简易,也正因为这种得天独厚的优势,也让我们看到,尽管胡服在观赏性上,并没有中原地区的服饰,那样好看华丽,但是要比起舒适度上,实用性上,游牧民族的胡服,还是占据一定优势的。

搞清楚了这个问题,你知道我国古人为什么长期习惯跪坐吗?

实际上就是因为没有裤子惹的祸,中原地区,由于在衣服制作过程中,首先要将麻丝,制作成大块的麻布丝绸,复杂的纺织工序,自然也耗费了大量的时间,而且当时这样制作的麻布或者是丝绸,并不方便精细化加工,简而言之就是细节处理不到位,尤其是像今天的贴身衣物一样,很难做到如此得体而且舒适。

所以别看古人穿衣服一般都是拖到地下,里三层,外三层,多得不得了,但是却很难做到紧密贴合身体的地步,尤其是今天的紧身衣之类的,古代的技术要求基本达不到,这也就是为什么会有肚兜亵衣之类的,我们看起来也仅仅是简单的布片缝合。

究其原因,还是因为生产力低下,能够有衣服穿就不错了,只能在尽可能的情况下做到舒服美观得体!

再加之由于我国古代,受传统思想观念的制约,坦露大面积皮肤,在公开场合显然是不太合适的,所以衣服制作尽可能长,短不到哪里去!

别无他故,就是符合那个时代的特定产物!以上原因,仅仅是解释了受制于制作材料,生产效率,成衣制作困难,为了方便,提高衣物御寒属性,符合那个时代传统的思想观念,衣服会尽可能长的问题,但是,这并非这个问题的全部!

实际上我们只要看过古装电视剧,就不难发现,其实古人穿衣服还是挺有讲究的,也并不是所有的古人都会穿长衫大褂,咱们暂且不论比较远的朝代,就拿我们熟知的明清时期,就很能够说明问题!

首先古人穿衣讲究身份,一个人身份地位高低直接体现在衣服上,不然也不会有人靠衣装马靠鞍的说法。

比如皇帝贵为九五之尊,服装色彩以金色黄色为主色调,上面的图案自然也是以华夏民族龙图腾为主要图案,别的细节暂且不论,就说龙袍长不长,大不大就完事了?实际上说到这里也不难发现,其实尽管龙袍也长,但是远没有达到拖地布那样的标准。

实际上,古人衣服拖到地面,一般以女性居多,男性基本都是沒过脚面,很少见耷拉到地上,除非是尺寸不合适,女性就不一样了,本来我国中原地区就是以男耕女织的小农经济为主,所以也就决定了,女性一般不会从事过重的农业劳动 ,而且古代女性承担的生育任务很重,所以在家的时间居多,自然衣服长就长点,没什么大不了的。

更为关键的是,古代女子特定时期会有裹脚的习惯,而且在传统印象中,女子无才便是德,基本上不会有太多的机会出门抛头露面,除非是家中男子,顶梁柱发生了变故与意外。

普通人家的女子如此,那么对于古代贵族女子而言,更加不需要从事繁重的家务劳动了,所以为什么当时三寸金莲会成为很多男性趋之若鹜的对象,实际上不仅仅代表了一种特殊的心理诉求,实际上也就相当于今天找工作看学历一样,有没有三寸金莲,直接就能判断女子家庭出身好坏!

即便是富贵人家的女子,比如达官显贵家里的太太,小妾,再往上一点,那就是王爷妻妾,皇帝后宫嫔妃,基本上作为上流女性的代表,这也是古装电视剧中,出场率相当之高的存在。

之所以我们会有古人穿的衣服拖在地上的景象,也就如同幸存者偏差一样,那些普通女性,穿较短的衣服的场景,基本会很少,对比比较明显的就是小姐夫人与丫鬟的区别,丫鬟因为长期要从事服侍性工作,衣服不会拖到地上的,小姐就不一样,一来,因为那样,会有一种说不出来的美感,也算是古代上流社会特有的一种时尚吧。

就拿我们最近狂追的网络热剧《赘婿》而言,无论是苏檀儿小姐与楼舒婉姑娘,还是新门艺馆的元锦儿姑娘,都可以很明显看出,她们穿着的衣服就很有特色,但是相比较丫鬟,以及但是已经独自生活的聂云竹姑娘,她们因为需要自己干活,操持家务,自然穿着的衣服就要短很多了。

不仅可以区别身份地位,而且我们要明白,古人能够穿那样礼服的女子,自然也是不需要自己动手洗衣服的,她们养尊处优,基本不会考虑是否能够洗干净的问题,他们只在乎好看不好看,所以这也就决定了,这样的衣服尽管很不实用,但是确实存在需求,也使得女子犹如仙子一般,令人欲罢不能。

不可否认,这一点在我国古代还是国外,都是存在一定共识的,尤其是我们看到那些西方贵妇,她们衣服后面也会有长长的拖尾,甚至与比我国的更夸张。

即便是到了今天,我们也不难发现,普通人,普通场合,没人会穿那样的衣服,但是在重要场合,比如结婚时候的婚纱,再比如参加重要上流社会的晚宴,基本上会有那样的晚礼服出现。

一方面,因为现代人尽管没有丫鬟,但是交通工具提供了极大便利,而且另一方面,高端宴会基本都会有地毯,也脏不到哪里去,穿什么也就无所谓了。

总结:综合来看,古人长袍大褂,堪称拖地布的服装,总共有以下几点原因!第一,确实为了追求时尚,有一定的爱美元素在里边

第二,受制于材料,制作工艺,御寒保暖考虑,越长越好

第三、体现了身份地位,穿着可具有优越性,属实好看

第四、并非人人可穿,也并非随时随地,随处可见,有局限性

第五、古人没秋裤,没有紧身衣,为了防止隐私泄露,时常跪坐需要

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。