秦国为什么要迁都咸阳?

春秋战国时代,地处西陲的秦国原本是个力量非常脆弱的小国,在不断发展不断壮大的过程中,秦国也曾频繁迁都,最终才将都城定在咸阳。嬴政横扫六国建立秦王朝后,仍旧将都城留在了这里。

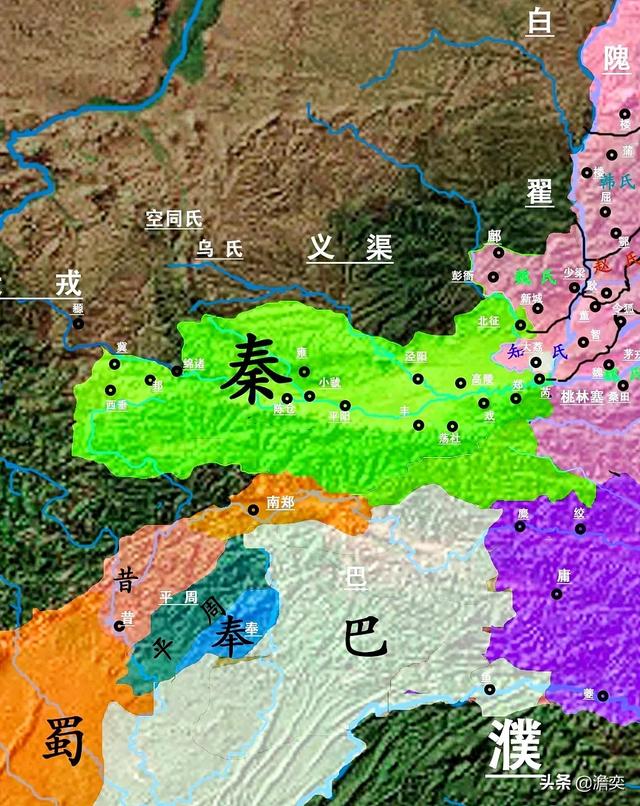

秦国“九都八迁”,而其迁移都城的方向很明确,那就是一路向东。公元前350年孝公正式迁都咸阳,咸阳作为秦的都城就一直持续到了秦朝覆亡。咸阳原本是宗周腹心旧地,地处险要的肥沃之地,也是秦国一直奋起拼搏的目标。秦国最终定都咸阳,也是出于实际的现实因素考虑的。从秦国到秦朝,历史上秦的都城共有9座。公元前897年秦国先祖被周天子分封于西犬丘,这里成为了秦的第一座都城。之后秦国又曾迁都秦邑、汧城、汧渭之会、平阳、雍城、泾阳与栎阳,最终定于咸阳。在咸阳之前的秦旧都栎阳,虽然只做了三十多年秦都,却是著名的“商鞅变法”的发生之地,而秦国迁都咸阳,也与此息息相关。

春秋时代,由于东方晋国的存在挡住了秦国东进的去路。三家分晋之初,魏国任用李悝为相变法,实力迅速壮大并攻取秦国东部的河西之地。简公与惠公时代屡屡攻魏欲夺回河西,却屡战屡败,还被吴起击溃让三晋联兵攻入秦境。献公时代,秦献公继承祖先遗愿立志收回河西,所以迁都到靠近河西的栎阳,并且在此进行变法,筹谋东进。秦献公与秦孝公时代,以栎阳为根基对魏国用兵,并且取得一系列的胜利,扭转了被动挨揍的局面。同时孝公时期,孝公任用商鞅在栎阳主持了第一次变法,秦国国力迅速提升,开始成为诸侯中的强者。

不过栎阳作为都城,虽然有利于秦国对三晋用兵夺取河西,同时却也意味着秦国都城更容易受到来自于山东各国的袭击,风险也增大了很多。而且当年献公迁都栎阳,带去了大量秦国旧勋贵,这些旧贵盘根错节非常不利于当时秦国正在进行的变法行动。秦国将都城从栎阳迁移到咸阳,也是为变法削弱阻碍。咸阳地处肥沃的关中平原腹地,是当年的周王室宗庙王畿的所在。这里北倚高原,南临渭河,东部以函谷关与山东六国隔开。而咸阳地势险要易守难攻的同时,也相当平坦开阔,有充足的肥沃土地与水源,非常有利于都城营造建设。而迁都咸阳后,旧都栎阳依旧在经济与军事上发挥着巨大作用。

可以说,从各项条件上来考虑,咸阳的确是秦国历代都城中条件最优越,最适合作为都城的地方。孝公正式迁都咸阳后,进行了第二次变法,并且以咸阳为根基,开启了秦国全新的篇章。从迁都咸阳开始,秦国逐渐成为战国诸侯最强大的存在,陆续灭掉山东六国结束了持续数百年的乱世,建立起秦王朝。

秦国迁都咸阳,与后世的北魏孝文帝迁都洛阳、武则天迁都洛阳、明成祖迁都北京等都有类似的原因:避开旧势力革故鼎新、追求更好的营都条件。

秦国为什么要迁都咸阳?

秦国本来是一个比较弱小的国家,后来因为历代君王的励精图治,使得它慢慢的发展成了一个强大的国家。在春秋战国的时候,因为这个国家的位置过于靠西,使得他慢慢的于时代脱轨,从而被中原的内的诸侯所看不起;之所以秦国的土地这么靠近西边,那是因为秦人的起源。在很早很早的时候,秦人是奉殷商的命令守在西边,以此来阻挡西边西戎对中原的入侵,后来因为杀敌有功,便被中央赐为商朝的贵族、诸侯。其实秦人部族这一路的崛起是不容易的,因为他们在最初的时候,不过是奴隶的身份,要不是因为战功显赫,它们也不会在后来被分封,被赏赐。

可能正是因为他们的出生,才使得在当时被天下的诸侯嘲笑,也正是因为这样的嘲笑,才慢慢的催生了他们要强的心。之所以诸侯会对于秦地和秦人看不起,那是因为自古以来,一个国家的中心都在中原,这可能是因为华夏子孙起源的原因,也可能是因为一种潜移默化的习惯。所以这些封地在中原的诸侯,便会以在中原为骄傲,因为他们的政治的中心,在国家的中心。也正是如此,才使得他们会看不起秦国。在当时他们看秦国的眼光,可能就是一个高富帅看乡巴佬的眼光。

可秦国的君王们却不愿被诸侯看不起,他们开始尝试了多种多样的办法使得国家强大起来,虽然这一路走的很是坎坷,可最后他们还是强大了。

为什么要迁都咸阳为了能够使得国家变得强大,秦国在后来重用了一个叫做商鞅的人,也正是在这位人才的带领下,使得秦国的综合国力开始有了质的提升,以及质的飞跃。他为了能够开展变法,做的第一件事便是在秦国中,和一些不想改变的大臣进行辩论,后来他凭借着出色的口才,以及形象的辩论,使得这些“老迂腐”败下阵来。

在解决了这些上层的人后,他便开始着手于做下层人民的工作。他为了像秦国的百姓证明政府将要改革的决心,在城头处立下了一根木头,并承诺有人将它运送到另一个城头,便会奖赏那个人黄金。一开始是没有人去相信的,可是后来有个人想要去尝试一下,于是就按照商鞅的意思做了,没想到真的得到了奖赏,众人对于商鞅更加信服了。

也正是在这样的操作下,使得他开始了改革的序幕。

在这一场浩浩荡荡的改革中,商鞅说服了秦王将秦国的首都迁移到咸阳,正是这样的举措,使得秦国在后来才能逐渐变得更加强大。

首先,咸阳是一个易守难攻的城市,因为它深在秦国的腹地不容易被一些诸侯攻击到。要知道,以前秦国的都城过于靠近中原,也正是因为这个原因,才使得秦国在多次差点遭遇灭国的危险,正所谓在一场战争中想要取得一定的成就,取得一定的胜利,一定要将负责指挥的大营驻扎在安全的地方,要稳如大山一样。所以我们由此可以得出一个讯息,他将首都迁移到咸阳,其实也是为了在后来谋得天下、奠定一定的基础,所以他在为以后的战争做打算,他要把一个国家的政治中心放在最为安全的地方,放在一个即使有千军万马打过来,城中的士兵都能守住的区域,很显然当时的咸阳正是最好的选择。不仅远离中原,又有易守难攻的函谷关作为门户,简直就是高枕无忧。

除了这些外,商鞅要求迁都也是有其他原因的,为的就是将以前首都中的老势力打散,从而为自己的改革减少阻力。

秦国为什么要迁都咸阳?

秦国为什么要迁都咸阳呢?原因有多方面的!

第一,秦孝公时期已经与秦国称霸过去数十年,这几十年秦国被受变法崛起的魏国的骚扰和欺凌,秦国的东部河西之地被魏国占领意味着秦国国都栎阳就直接暴露外魏国的视野里边,而栎阳四面平坦无险可守,随时都处于魏国铁军的威胁之下!

第二,战国时期各国都争相建设高台楼宇,目的就是彰显国家的强盛,并以这样的高台楼宇昭示雄霸天下的长期战略,秦国咸阳宫城位于渭河北高出平地数十丈的台塬上,史书曾经记载六国大使前往咸阳时,巍峨的秦宫在高高的咸阳原上,有一种压迫感极强的仰视感!震慑心灵!同时期楚国等国都在建高台建筑!

第三,咸阳城北邻咸阳原,南部横跨渭河,地形上有利于防御,远比栎阳四面平坦要方便于机动!

第四,咸阳的位置相对于关中更靠近中间,南控渭河南安与终南山之间的肥沃平原,北部有平坦而又便于灌溉的台塬,有非常好的地理位置!

第五,商鞅变法成功后,虽然取得了非常好的效果,但秦国的老贵族权利被剥夺,然而在栎阳等秦国老都城,这些贵族的势力还是很大的,迁都咸阳有利于摆脱这些老贵族势力影响!

秦国为什么要迁都咸阳?

我是棠棣,一枚历史爱好者。欢迎大家【关注】我,一起谈古论今,纵论天下大势。君子一世,为学、交友而已!

秦之祖先,起源于戎狄,地当渭水上游,今甘肃南部天水一带。有周一代,秦国都城不断地由西向东迁移。

王国维考证:“有周一代,秦之都邑分三处,与宗周、春秋、战国三期相当。曰西垂、曰犬邱、曰秦,其地皆在陇坻以西,此宗周之世秦之本国也。曰汧渭之会,日平阳、曰雍皆在汉右扶风境,此周室东迁,秦得岐西地后之都邑也。日泾阳、曰栎阳、日咸阳,皆在泾渭下游,此战国以后秦东略时之都邑也。“

1、从雍城到栎阳

雍城公元前677一前383秦国的都城。唐李吉甫说:四面高曰雍,又四望不见四方,故谓之雍。”秦雍城遗址在今渭河北岸的陕西凤翔县城南,后世称为南古城。1962年,对秦雍城遗址进行了勘查和部分发掘。

遗址东西长约4.5公里,南北宽约2公里,面积约11平方公里。出土以陶器为主,有盆、罐、缸、瓮、晶、钵、豆、绳纹水道(农民称“凤凰肠子”)、井圈、板瓦、筒瓦以及云纹、葵纹、“年宫”和“械”等字样的瓦当,还有铜建筑构件,石磨、石犁、铜锛等生产工具。

雍城的地理位置重要,适当汧河流入渭河的交会点,即“汧渭之会”。又扼秦蛉通巴蜀的交通要道,土壤肥沃,生产发达,开发较早。雍城又称雍隙,隙义孔道。唐代所发现的刻有文字的著名文物石鼓,即是雍城遗物。据唐李吉甫《元和郡县图志》说,石鼓“在县南(今凤翔城)二十里许”,当即在秦的礼神中心三畴原所在。

“石形如鼓,其数有十”,字体为秦箍(大篆),文体为诗,内容为记周宣王畋猎之事。这是存世最早的文字刻石。发明用石材刻字记事,借垂久远,是在甲骨和青铜两种材料之外的一大贡献,一直广泛应用到现在。

《史记·秦本纪》记载:“德公元年(公元前677年)初居大郑宫”,这是秦始都雍城。从德公开始,直到秦朝灭亡(公元前207年)近五百年间,雍城始终居于特殊地位,秦人凡有大事都要到雍城告祀祖庙。如秦孝公十二年(公元前350年),商鞅修成咸阳宫,这时秦虽已迁都栎阳,但《史记·商君列传》却说是“秦自雍徙都之”,而不说是自栎阳徙都之。

公元前238年,秦始皇年满二十岁,他的加冕典礼,也要去雍城举行。雍城最繁华的时代是在穆公时代(公元前659-前621年)。是当时西北最有名的城市。其时秦霸西戎,盛极一时。

2、从栎阳到咸阳栎(yue)阳故城遗址位于今临潼县栋阳镇东的武家屯附近,在咸阳铁路阎良车站东南约十公里处,秦自公元前383——前350年,都此三十余年。

栎阳亦在渭河北岸。西临石川河,南近清河和渭河,土地肥沃,地势平坦。秦国雍城、栎阳、咸阳都在渭河北岸,这是应该注意的。当时渭河南北两岸各有一条东西交通大道,河北的一条更加重要,可以与当时农、工、商都很发达的晋国交通。秦都栎阳就是这条交通要道上的一个重要城市。

“栎邑北却戎翟,东通三晋,亦多大贾。”现在当然仅为一普通农村。1962年,武家屯管庄村农民平整土地,发现一铜,内装八枚金饼,经考古学者研究,认为是秦都栎阳时的遗物。金饼上有字,名“金”,为战国时的通货。

公元前五世纪前后,秦国由于奴隶主贵族势力膨胀,中央政权极度不稳,(《史记·秦木纪》)有“数易君”,“君臣乖乱”的记载。武公穆公以来秦人“饮马于河”的局而已不存在。公元前384年,具有非凡政治才能的秦献公、秦孝公先后执掌政权。为了摆脱妇奴隶主贵族势力对政权的干扰和就近指挥对山东六国的战争,献公继位的第二年(公元前383年),就“城栎阳,徙都之”,励精图治,秦国又开始强大起来。

秦孝公即位后,继续献公的事业。孝公十二年(公元前350年)宣布:“宾客群臣有能出奇计强秦者,吾且尊宫,与之分士”。于是商鞅到了栎阳,开始变法。孝公前期一系列变法政令都是在栎阳发布的,栎阳在商鞅变法中起了重要的政治作用。

秦亡以后,项羽在鸿门宴后大封诸侯,司马欣被封为塞王,都栎阳。刘邦西都关中,初亦驻栎阳,至高祖七年(公元前200年)长乐宫修成,才迁都长安。刘邦父亲死后亦葬栎阳北原,名太上皇陵,并在栎阳城内置万年县守陵。因此,直到汉代,栎阳依然是一个有名的城市(曾修东渭桥以通栎阳)。

3、终点咸阳《史记·秦本纪》说: “孝公十二年(公元前350年)作为咸阳,筑冀阙,秦徙都之。”

秦自公元前350年迁都咸阳,至公元前207年秦亡,都咸阳共144年,咸阳在秦国的历史上有着重要的意义。咸阳位于渭水河畔,水陆交通便利,更有利秦国向东南的发展。秦迁都栎阳、咸阳,是新兴地主阶级夺取秦国政权后势力增强,并力图夺取全国政权的一个重要尝试。

秦孝公所以在秦国建都栎阳三十多年后迁都咸阳,是因为咸阳北依九峻山,南临渭河畔,是关中东西路水陆交通的枢纽,是理想的迁都地方。献公由雍迁栎阳,不是秦国最高统治集团没有认识到咸阳的重要性,而是秦国当时还比较弱小,建都咸阳易于遭受占据着河西之地的强大的魏国的突袭。

公元前559年,晋败秦军后就曾追击秦军至泾水以西的棫林。献公改革内政,秦国复强,接连击败魏国。孝公继位后,任用大政治家商鞅变法,“内务耕稼,外劝战死”,秦国一跃而成为七国中最强大的国家。孝公八年(公元前354年),秦渡黄河围魏安邑,安邑被迫降秦。秦国已强大到能够保卫自己领土不受侵犯,建都咸阳的条件已经成熟。孝公迁都咸阳后,在长达一个半世纪里,咸阳成为当时最繁华的大都市之一。尤其是最后十余年,咸阳更跃升为全国的政治、经济和文化中心。

关于“咸阳”二字的来源,有多种说法。今本《三辅黄图·三辅沿革》说:“咸阳在九峻山渭水北,山水俱在南,故名咸阳。 “咸阳在九峻山之南,渭水之北。山之南为阳,水之北为阳,故名咸阳。“

《汉书·地理志》王先谦补注引《三秦记》“在九峻山南,渭水北,山水俱阳,故名咸阳。 ”

《元和郡县图志》说:“山南曰阳,水北曰阳,县在北山之南,渭水之北,故日咸阳。”

项羽占领关中后,烧宫掘坟,大火三日不灭。今始皇陵、阿房宫、咸阳宫等遗址,处处可见火烧的痕迹。中国历史上一座经营了一个半世纪的著名都城,就这样毁于一场大火之中。

(正文完)

如果有其他关于历史领域的话题或观点可以【关注】我私聊,也可以在下方评论区留言,第一时间回复。

秦国为什么要迁都咸阳?

三家分晋后,战国序幕拉开。秦国自平王东迁后始在渭水流域建国,最初疆域狭小,位置偏西,与西边的游牧民族很是接近,甚至混杂而居,因此在经济、文化上远离中原各国,各方面较落后,长期不被中原各国所认同。而咸阳位于关中平原中部,北依高原,南临渭河,顺渭河而下可直入黄河,终南山与渭河之间可直通函谷关。

为便于东出,秦孝公于公元前350年命商鞅征调士卒,按照鲁国、卫国的国都规模修筑宫廷,营造新都,并于次年将国都从栎阳迁至咸阳。从这之后的百余年里,咸阳一直就成为秦国之都城,甚至秦始皇统一全国后,国都仍为咸阳。咸阳,也是当时世界上最大、最繁华的城市之一。

秦国为什么要迁都咸阳?

秦国迁都咸阳是发生在秦孝公在位的时候。当时,主持迁都的就是赫赫有名的商鞅。那秦国为什么要迁都?秦都为什么选在咸阳?小叨叨今天来和大家聊一聊!

变法强秦自春秋初期秦襄公勤王后,得西边封地,秦国便在中国的西锤发展起来。但是,因为地理原因知道战国初期,秦国也是不被东方六国放在眼里的小国。直到秦献公时期,打败入侵的魏国后,秦国开始被六国重视。秦孝公即位后,颁布“招贤令”大才商鞅入秦,开始了彪炳史册的“商鞅变法”。商鞅在秦国进行了两次变法,第一次变法在秦国就发生了翻天覆地的变法,十年间使秦国变为了“强秦”。第一次变法时期,秦国的都城是栎阳(今陕西省西安市阎良区),也是商鞅变法发起的地方,栎阳是秦献公时期的修建的秦国都城,目的的是东拒魏国。因为,魏国对秦国虎视眈眈,秦献公将都城建在栎阳目的是想夺回秦国的屏障河西之地。到了秦孝公时期,商鞅变法使秦国富强,农业规模、经济水平、军事力量以及人口数量都有了质的飞跃,栎阳已成发展的瓶颈,栎阳战略图存的使命已经完成。商鞅第一次变法结束后秦孝公的志向更加远大,目标是东出六国。所以,栎阳的规模已经配不上强秦对都城的要求了。

迁都咸阳经过商鞅第一次变法,秦国扭转了弱秦的局面。来到了第二次变法,变法之前秦国需要再做好前期准备原因有二;其一,此时的秦国老氏族对变法的掣肘仍在,而老氏族们的根基在栎阳。其二,秦国要越来越强大,需要有个物产丰富、地势广阔而且平坦。同时,还要有一定的军事价值,就是易守难攻的腹地,这样才能保证秦国有稳定发展的基础。

咸阳原本是周朝时期的腹地,地势平坦,北有九峻山,易守难攻。而且周边物产丰富,人口众多,可以说具备了作为都城的有利条件。公元前350年,在商鞅的主持下,秦国正式迁都咸阳。同时,开始了第二次变法。秦国迁都咸阳后,国力日益强大,在战国中后期六国各个被征服,终于实现了一统天下的宏愿。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。