为什么巴西首都由原来的沿海第一大城市里约,搬迁到当时还是雨林一片的巴西利亚?

巴西的最大城市是圣保罗而并非里约热内卢,而且巴西利亚属于热带草原地区,并没有什么雨林。在巴西利亚之前,巴西曾经定都东北部的萨尔瓦多与东南沿海的里约热内卢,这两座城市都位于海滨。上世纪中期,巴西将都城从沿海的里约迁往内陆的新城巴西利亚。

而巴西迁都的原因无非三点:

- 第一,东南沿海城市与人口过度集中,出现众多城市病,压力巨大;

- 第二,内陆地广人稀资源丰富,但开发不足。

- 第三,相对于里约热内卢,巴西利亚气候更宜人而且也更加安全。

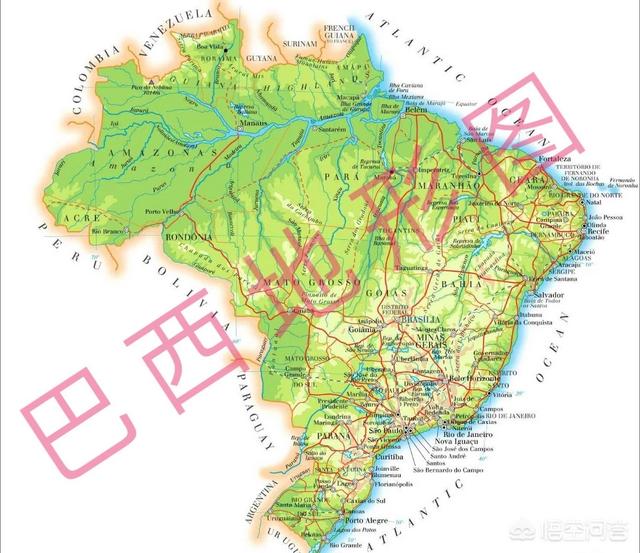

巴西拥有世界第五大的面积,超过850万,总人口过2亿。整个巴西主要分成亚马孙平原与巴西高原两大部分,热带雨林密布的亚马孙平原占据整个巴西的三分之一,而属于热带草原气候的巴西高原占据巴西约60%。

不过尴尬的是,上世纪中期之前,巴西的大部分城市与人口都密集分布于东南沿海的狭长平原地区,广大的内陆地广人稀城市稀少而且规模普遍不大。

巴西的东南沿海城市与人口高度密集,以圣保罗、里约热内卢为例,在20世纪早期因为咖啡、橡胶、汽车等工业兴起而迅速扩张,出现了交通堵塞、污染严重、基础设施落后等各种城市病症。当时仅圣保罗、里约热内卢与贝洛奥利藏特三座城市就集中了整个巴西超过20%的人口。

所以,为了缓解东南的压力,同时开发内陆丰富的资源,促进整个巴西经济的发展,最终巴西决定在内陆高原新建一座城市,作为新的都城——巴西利亚。

迁都后,大量的人口与相关工业企业从东南沿海迁往内陆高原,对于里约热内卢等老牌大都市的城市病有巨大的缓解作用。短短几十年,巴西利亚成为巴西第四大城市,原本开发不足的巴西高原,工业农业均逐渐兴起。对于当时经济发展遇到很大瓶颈的巴西来说,内陆高原的开发无疑是巨大的经济新活力。

更何况,相对于湿热多雨的里约热内卢,地处高原的巴西利亚气候凉爽降水中等,而且由于深处内陆也更加安全。迁都巴西利亚对于平衡各地经济发展等,都具有非常重要的意义。

为什么巴西首都由原来的沿海第一大城市里约,搬迁到当时还是雨林一片的巴西利亚?

首先来分别介绍一下里约热内卢和巴西利亚:

里约热内卢,简称“里约”,曾经是巴西的首都(1763年-1960年),位于巴西东南部沿海地区,东南濒临大西洋,海岸线长636公里。属于热带草原气候,终年高温,气温年、日较差都小,季节分配比较均匀。是巴西乃至南美的重要门户,同时也是巴西及南美经济最发达的地区之一,素以巴西重要交通枢纽和信息通讯、旅游、文化、金融和保险中心而闻名。

巴西利亚是巴西现在的首都,是巴西第四大城市,它的人均国内生产总值是拉美大城市中最高的。位于中部戈亚斯州境内,马拉尼翁河和维尔德河汇合而成的三角地带上。地处高原,气候温和宜人。年平均气温17.7℃。年均降水量1600毫米,雨季集中于10月~翌年4月。这里风光秀丽,气候宜人,树木常年葱绿,鲜花久开不败。

至于为什么要迁都,巴西政府宣布的主要原因是为了促进西部内陆地区的开发与建设。然而真正原因是什么,我们可以来探究一下。

历史上巴西曾先后在萨尔瓦多和里约热内卢两个海滨城市建都。1956年巴西总统儒塞利诺·库比契克下令兴建巴西利亚并从里约热内卢迁都于此。

我们先来讲讲巴西的地缘结构:

巴西的地缘结构大致自西南向东北大致可以分为三部分:热带雨林茂密的亚马逊平原,世界最大的高原巴西高原,以及高原边缘的沿海低地。而且亚马逊热带雨林并不适于人类居住。

巴西东部有高高的脊状山岭,在里约热内卢到圣多斯一带,形成了大西洋沿岸大峭壁。这种特殊的地缘结构使得自海而来的移民大多居留在高原边缘的沿海低地,使得这些地方开发较早,发展相对成熟;继而逐渐形成了以里约和圣保罗为代表的沿海城市,这里集中了巴西绝大多数的国家和社会资源,沿海和内陆间地区发展的不平衡和严重的贫富差距使得大量人口持续不断的涌入东部沿海的狭小低地,位处其中的首都城市里约热内卢不堪重负,产生严重的城市病。

所以为了疏解城市功能,缓解城市压力,这与北京的现状是一致的,只不过北京市向首都周边疏解非首都功能,而巴西选择了直接迁都。造成差异的原因主要是里约热内卢周边缺乏足够的疏解空间。

此外,从国家发展和战略安全的角度来讲,巴西高原内部矿产资源丰富但发展程度较低,是巴西未来需要大力发展的板块;将首都迁至此是将有效带动巴西高原内部的发展,也是巴西国家未来发展战略的一次重要宣示。里约滨海的地理位置使得其缺乏防御空间,一旦爆发战事将面临严重威胁,因而将首都迁至位处内陆的巴西利亚,也是国家战略安全的需要。

以上是我的观点,希望对你有所帮助。如果你认同我的观点,请为我点赞鼓励。

为什么巴西首都由原来的沿海第一大城市里约,搬迁到当时还是雨林一片的巴西利亚?

原因是这样的。世界上总共只有四种首都模式,

第一种是前华约国家式,就是国家集中全部精力建设一个首都,做全国的样板,典型的就是莫斯科,现在俄罗斯几乎一切都在莫斯科。其次是印度的新德里,别看印度是所谓民主国家,但其经济发展之前一直是学习苏联的。

第二种常见于面积上的中小国,那就是环首都建设一个经济带,便于集约发展经济。比如东京,巴黎,首尔等。典型的巴黎,早在17xx年就有巴黎和外省的区别,巴黎之外全是外省。

第三种主要是为了防止离心力放在偏僻地区,其雏形就是明朝从南京迁都北京,在游牧民族入侵的最前线,天子守国门。现在的哈萨克斯坦,把首都从阿拉木图迁到俄罗斯族占多数的北部地区,就是这个目的。还有缅甸把首都从仰光迁到内比都,也是一样的。

第四种是面积大的大国单设行政首都,首都仅有政治文化功能,不带或很少带经济功能。最典型的就是美国首都华盛顿,然后还有加拿大的渥太华,澳大利亚的堪培拉,巴西的巴西利亚。

巴西利亚作为巴西首都,而不是里约热内卢,也不是圣保罗,其逻辑,跟澳大利亚首都既不是墨尔本也不是悉尼,美国首都不是纽约也不是洛杉矶,一样一样的,同时,也带一点第三类首都的因素。

为什么巴西首都由原来的沿海第一大城市里约,搬迁到当时还是雨林一片的巴西利亚?

谢药。

原因如下:

第一,原首都里约热内卢当时已经是世界最大城市之一,首都和首都附近地区占有巴西大多的人口和GDP。里约热内卢已经过度城市化,首都不堪重负急需转型。

第二,巴西内陆地区特别是巴西高原,亚马逊河流域发展一直落后,特别蕴含丰富的矿藏,急待开发。迁都巴西利亚也有震兴当地经济的作用。

第三,殖民历史都是在海上侵略。特别在英国与阿根廷战争(马岛)期间,英国一条航空母舰就封锁了整个阿根廷的海域。这让整个经济和政治重心都在沿海的巴西意识到强大的国家安全危机,更加坚定了迁都的决定。

第四,里约热内卢气候湿热,巴西利亚位于高原气候温暖舒适。

为什么巴西首都由原来的沿海第一大城市里约,搬迁到当时还是雨林一片的巴西利亚?

1502年1月20日葡萄牙航海家佩德罗·阿尔瓦雷斯·卡布拉尔率先发现了巴西这块土地,他当时登陆的地方就是今天的里约热内卢,在葡萄牙殖民巴西时期殖民政府的统治中心就位于里约,这使里约的发展远远快于其他城市,巴西独立后仍将里约定为首都。在20世纪20 ~50年代里约成为享誉全球的国际大都市,然而与此同时里约也不可避免地患上大城市病:在这片面积不到巴西总面积1%的区域内集中了全国的政治、经济、文化等各种资源。同时经济上的分化使里约呈现出灯火酒绿的大城市中遍布着破败不堪的贫民窟,暴力、毒品和性交易构成了后者的生活常态。环境恶化的问题也成为困扰巴西政府的一大难题。1956年的巴西大选中社民党总书记 儒塞利诺·库比契克·德奥利维拉当选巴西总统。库比契克在政治上实行开放合开明政策,大赦政治犯,允许多党制;在经济上他提出了“五年相当五十年”的口号,采取迅速实现工业化的措施,制定了包括30个项目在内的发展纲要,加速食品、能源(包括核能)交通和教育,以及汽车、造船、钢铁等重工业的发展。对外同美国保持友好往来,倡导“泛美行动”,支持争取进步联盟。同时大量吸收外资,允许外国企业在巴西设厂。与此同时在他任内还有一项大动作——迁都巴西利亚。事实上巴西政府早有迁都之意,但到底该迁往何处却让巴西人彷徨无措。库比契克将自己的目光从海岸收回,投向内陆:巴西国土总面积854.74万平方公里,仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国,位居世界第五位,几乎和欧洲差不多大小,然而在偌大的巴西人口和城市集中分布在大西洋沿岸,而中西部地区是辽阔的几乎未经开发的亚马逊平原。最终巴西选定了如今的巴西利亚作为新首都,并以此为基础探索出一条在稀疏草原上发展科技的新道路,从而带动了中西部地区的发展。因为巴西利亚,巴西国内的区域失衡在一定程度上得以缓解:这座城市把繁荣带到了中西部——巴西利亚至贝伦的公路开通后沿线人口由10万猛增至200万。巴西政府从1940年就开始倡导的西进运动直到巴西利亚兴起后才真正发生效应。当然巴西迁都一事也并非只有好处,弊端也是客观存在的:首先巴西利亚极大的营建费用就令巴西货币贬值了三倍。而解决区域失衡的初衷也并没能完全实现——巴西利亚尚未完全竣工,原先存在于里约的富人区和贫民窟的分区就已自发形成。而巴西利亚的城市规划过于强调绝对的、极端的功能分区,这使巴西利亚成为一座没有市中心的城市,某一类功能的建筑和另一类功能的建筑往往相距很远。这里没有街道和行人,只有公路以及不得不驱车穿梭于城市各个区间和冰冷建筑之间的市民。

为什么巴西首都由原来的沿海第一大城市里约,搬迁到当时还是雨林一片的巴西利亚?

巴西历史上曾两次迁都。

在18世纪之前,巴西的经济是由蔗糖贸易推动的。当时的首都是萨尔瓦多,巴西东北部的一个城市,靠近殖民时期糖厂最密集的地区。

随着荷兰人在加勒比海殖民地,开发出更加复杂的方法,以更低廉的价格生产蔗糖,蔗糖变得不那么重要了。而随着淘金热的开始,有必要将殖民地的首都,改到离矿区更近的地方,于是在1763年,里约热内卢被选为新首都,总督府从萨尔瓦多迁到里约热内卢。

里约热内卢这座城市坐落在一个没有太多发展空间的山谷里,长期遭受着城市规划不良的后果,1904年,政府发起的疫苗接种计划引发了人民的暴动。这场被称为疫苗起义的暴乱,差点导致军事政变,造成罗德里格斯·阿尔维斯总统下台。

里约热内卢也很容易成为海军攻击的目标,例如,1910年,一艘由叛变水兵控制的船只,反对巴西海军使用体罚的抗议者向该市的防御工事开火。随着这一事件的发生,使巴西政府陷入了严重的尴尬境地,更加清楚地表明,里约热内卢不是一个合适的首都选择。

据说1750年至1777年间,葡萄牙首相庞巴尔侯爵就曾勾勒出将首都迁出里约热内卢的计划。1823年,在巴西帝国时期,何塞·博尼法奥·德·安德拉建议把首都迁到帕拉卡图附近的米纳斯吉拉斯州。1892年,一个相关委员会成立,目的就是为巴西新首都找一个合适的地方。

直到1955年开始担任总统的尤塞利诺·库比切克大手一挥开始建造新首都。政府希望给巴西广大的内陆乡村带来更多的发展机遇(虽然绝大多数巴西人都住在海边,现在仍然住在海边)。其次,在可能发生战争的情况下,更容易保护内陆的首都(当时的首都里约热内卢位于海岸)。

除此之外,他们还想远离人口更密集的地区,因为那里的民众骚乱可能导致政府被推翻。

正因为如此,在1891年,巴西在宪法中明确规定,首都将迁往中央高原。因此,巴西首都从里约热内卢迁往巴西利亚不是一朝一夕间才有的计划,而是在长达百年间慢慢酝酿的。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。