什么是九品中正制?

九品中正制,就是将人分成“三六九等”,分成了九个等级,也是科举制出现以前一种选拔人才的制度,主要流行于魏晋南北朝时代。

古代中国选拔人才主要有三种制度:汉朝的察举制,这主要看人的品德;

后来最著名的科举制,这主要看人的才能;

而现在要说的九品中正制,主要看人的出身。如果说品德与才能能够后天努力,那出身真的是没办法。

天下各州郡分别设立大中正一人,还有小中正,而中正就是选拔人才的官吏。将人才分成上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中与下上九个等级。

九品中正制,主要从人的出身、行状与品级才定官吏的任职。所谓“上品无寒门,下品无士族”。出身寒门的人即便品行、才能在好,也只能列入下品;出身高贵的,即便品行不佳也能入列上品。

九品中正制是察举制的延续,将地方选拔人才的权力收回中央,有利于增强中央集权。然而晋朝以后,几乎完全依赖于出身家世,所以官位被世袭门阀给垄断,一个人一出生,就几乎被决定了终身。

什么是九品中正制?

九品中正制是九品官人制的重要组成部分。这里的九品不是九品芝麻官!那是啥?这里的中正不是老蒋,那是啥?这里的官人更非许仙!那是啥?

九品是将人分为上中下的上中下,绕不?即上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。这黄初元年(220年),曹操之子魏帝曹丕采纳陈寔(shi)之孙吏部尚书陈群的设置的。

因(河南)颍川陈寔而有陈寔遗盗更有梁上君子的成语。陈寔与其二子陈纪、陈谌(chen or shen),并称三君,群即纪子。与钟浩、荀淑、韩韶号称颍川四长。钟浩曾孙钟繇,荀淑孙荀彧,韩韶子韩融,除韩韶后世外都是响当当的人物!但他们比起(同为河南)汝南的袁良家族,瞬间都黯然了。袁良曾孙袁绍,就是那个四世三公,门生故吏,遍布九州的袁绍。三国的建立,得力于士族,甚至最早刘秀立国也是士族豪强之功。

两汉实行察举制,就是选贤,类似欧美的选举。那时的说法叫察举孝廉,说得是主要看品学,其实主要看气质?不,家世!尤其到了东汉,选茂才(本为秀才,避刘秀讳)为郡望所把持,举贤不能不避亲,避嫌嘛!怎么解?换举!都是名门望族,相互帮助,共同进步。你举我我举你,犹如贾史王薛,一荣俱荣,一损俱损。三国建立,门阀之力也。

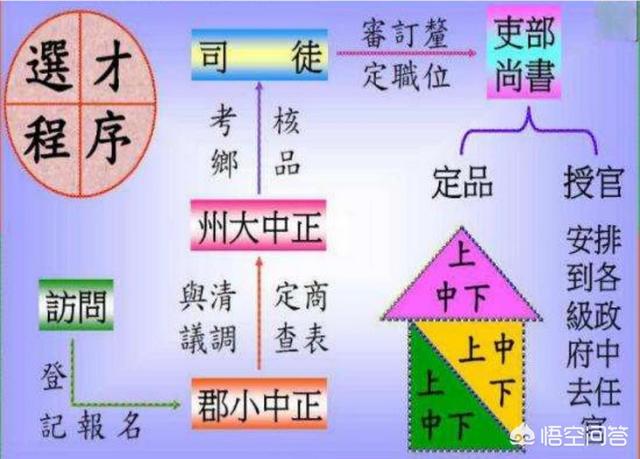

为保障士族的利益,三国实行都是与士族共治天下。这也就有了吏部尚书陈群的建议。吏部本为吏曹为刘秀所置,曹丕改为吏部。中正一职为王侯将相,宁有种乎的楚王陈胜所置,类似御史大夫,渤海国时曾以大中正为御史大夫。然而在曹芳为帝,司马懿执政时于州郡设大中正。但这不是御史大夫,而是选贤、评贤以及考评官吏的州郡官员,其下还又中正。(其流程见图一)吴国也有仿效,叫大公平。明明大不公平好不好?主要看脸更主要看爹,以至于后期出现上品无寒士,下品无士族!

官人制就是通过多渠道实现选贤、评贤、任贤以及考评官员的制度。九品中正制是主要选贤和考评官吏的手段。它以乡里推荐的人物进行品评,感觉有点像面试,然后分出品级。资品(即中正品也叫乡品)与官品曹魏初相差三等,到了两晋相差四品。资品一品(上上)为圣品,不授人,一般从二品开始,但七八九品,是没有授官资格的。评品结果是吏部任职、考评的依据,但不是决定性因素。寒士再想像锥骨的苏秦、盗光的匡衡、悬梁的孙敬、卖柴还背课文的朱买臣等以后就再也不见了。

穷人怎么改变命运?闻鸡起舞啊!投笔从戎啊!穷人学文当不了官,就尚武为帝!然而你就是当了皇帝,士族心中也鄙视你,他不敢埋汰你,但他敢侮辱你的亲人,你还没脾气!刘裕牛吧,他舅去拜访王氏士族,像孙子一样等半天,连仆人都不搭理他。刘裕还埋怨他舅:您找他弄啥?自找没趣,自讨苦吃!南北朝门阀士族很强大,真有点像印度的种族。但幸运的是,士族的堕落和无能导致士族衰弱。到了隋唐后,就实行科举制了。学而优则仕,一考定乾坤,学霸的春天终于要来了!

什么是九品中正制?

九品中正制是魏晋南北朝时期中央政府的官员选拔制度,用于代替始于汉武帝时期的察举制。雏形产生于曹操掌权时期,东汉延康元年曹魏建立前夕,由吏部尚书陈群正式提出。该制度在隋文帝时期由科举制度取代。《三国志·魏志·陈群传》:“文帝在东宫,深敬器焉,(中略)及即王位,封群昌武亭侯,徙为尚书。制九品官人之法,群所建也。”

九品中正制是要改进汉末察举之颓风,汉末人口流徙,户籍紊乱,乡论不能行,于是以出身该地的贤能京官,评论当地之人士优劣,以代乡论;强化中央集权,九品中正制,在初期的确替曹魏选出不少人才集中到中央。又能一定地调和地方势力。但地方无才,混淆考课铨叙与选举。到西晋中期,尤于司马氏乃一世家大族,所以实际中正官都从世家大族中选定,造成“上品无寒门,下品无士族”。八王之乱后,这种不公平现象曾经受到一定遏止,但到东晋后,尤于门阀制影响又再度浮现,促成孙恩之乱。从南朝开始,面对寒人庶族逐渐越过九品中正治制的障碍,进入或混入士族行列,原本世家大族为防止庶族进一步假冒士族,便编写谱牒,谱牒学成为一门学问。

中正制多重家世,少看贤愚,整个魏晋南北朝时期都以此制选官,遇到战乱还能选出优秀人才;和平过久则造成社会风气浮靡,世族弟子终日清谈,不问国事。世族为维持门第血统,婚姻必择门当户对。到了隋代,随着门阀制度的衰落和科举制度实现,此制终被废除。

什么是九品中正制?

魏晋南北朝时期,魏文帝曹丕采纳了吏部尚书陈群制定的选官任人制度。

中国古代官职是所谓的世袭制,秦始皇中央集权,搞的是任命制,汉代之后是察举制,魏晋南北朝又出现了所谓九品中正制。自隋唐才在全国推行科举制。应该是社会在逐步的进步吧。

什么是九品中正制?

九品中正制,严格来说是九品官人法,是中国魏晋南北朝时期重要的选官制度,与门阀政治相辅相成。九品官人法是数百年来世家大族兴起与中央皇权衰落的一个妥协。

也可以说,九品官人法造就了一个半贵族制度。贵族的世袭制,主要是爵位的继承,然后继承人会根据能力担任一定职务,但一般来说只有一个儿子继承,其他儿子就没有爵位了。九品官人法的门阀制,虽然没有世袭的爵位,但一般来说儿子们可以降三品或四品来当官,然后再慢慢升到父亲的官制。

九品官人法相对于世袭制的优点是:不只是一个儿子得到好处,而是所有的儿子都得到好处了。西周春秋时期是世袭制,汉朝是察举征辟制,魏晋南北朝是九品官人法,隋唐之后是科举制。

一般认为曹操的儿子魏文帝曹丕时期,陈群提出了完整的九品中正制,在黄初元年(220年)推广实施。

九品中正制,开始时任命郡中正,后来在上级的州也任命大中正。中正就是要求中允公正地品评人才的官。中正把本地区的人才分为九等,上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下,写上自己的几句话当评语。作为吏部或其他部门任命官员的参照。

中正评定的品级,称为乡品或资品,并不是真实的官品。真正当官还是要经过各种当官的途径任命。九品中正制开始是以品行和族望为依据,但逐渐蜕化,变成以门第为评判的主要依据,最终导致了门阀政治。

为什么曹魏要实施九品中正制?1,东汉以来世族的兴衰与迁徙汉朝的察举征辟的弊端是,只要你家族出一个二千石(郡守以上),就可以察举人才给中央,征辟手下的官吏。权力太大,很容易通过家族传承、门生故吏形成一个庞大的世家,比如东南末年的袁绍。

东汉末年外戚与宦官的争夺,再加上董卓的一杠子,皇权衰落。这时,世家大族的势力膨胀起来。曹操就是这些北方世家大族的总代表,但双方也有矛盾。

另外黄巾起义和后来的军阀混战,导致一部分世家大族衰落了,一部分新世家大族崛起了,一部分迁移了。

这时,人才的剧烈变迁,很多人都不知搬到哪里了,导致政府无法得到乡人私下的评语,所谓的察举就落空了。所以曹魏就直接任命了中正官去评价人才。

2,曹魏篡权需要甄别人才曹魏要从汉朝篡权,需要甄别汉朝的哪些官员是要投靠曹魏的,哪些是死硬的顽固派。九品中正制就是曹丕划分敌我的一个工具。

3,任命官员的权力收归吏部,减少郡守征辟的权力东汉末年,一个郡守就是一个军阀,因为他的手下都是他征辟的。

九品官人法,废除了郡守的征辟权,改为中正评价,吏部任命。

这种方法大大加强了中央集权,稳固了皇权。

至少曹丕之后曹魏很少有郡守造反的,只不过造反者转移到中央了,因为权力转移到中央了。

本人是沂蓝书院赵月光,主要研究宋史和近现代史,继承章太炎学派唯识史观学说。本文为原创,如果觉得有点意思,敬请点一下关注并点赞。什么是九品中正制?

看小辫儿说历史,听听不一样的故事。

九品中正制是三国时期曹丕制定的选官制度,三国归晋以后,西晋沿用了这一制度,并且逐渐完善,此后的400多年都在不断发展不断改变,直到隋朝建立了更为科学的科举制度后,九品中正制才被正式废除。

九品中正制从建立之初,就暴露了很多弊端,最明显的结果是推动西晋时期门阀士族风气迅速发展为门阀制度,选举权和被选举权被名门望族垄断,普通人无法通过贤能竞选步入仕途为国家建功立业,,整个社会开始崇尚门第,所有人以出身名门或寒门作为高贵或贫贱的标准。

其实西晋时期九品中正制度暴露其弊端后,反对的人很多,但当时的政治大权已被称为官员的士族所控制和利用,尤其以司马家族为代表,为了使自己的利益不被剥夺,所有反对的意见都被镇压。到了东晋以后,这种门阀制度早已经根深蒂固,名门高贵、寒门贫贱的社会观念已经形成,人们早已习惯,也就基本没人反对了。

九品中正制产生原因:由于秦朝以后建立了中央集权,选士制度称为最重要的社会需要,为了确保官僚制度的各级机构正常有序地运转,就必须从这些机构中选出一个有能力的人用来培养以便成为未来新的管理者,相应的选举制度就应运而生。

东汉以后的“乡举里选”和“乡邑清议”察举制度弊端越来越多, 在具体实施过程中,弄虚作假越来越多,官吏们结党营私风气日渐严重,导致选举上来的人才往往水分很大,无法有效利用,所以必须建立完整的选官制度。

每个朝代都有为国家做出巨大贡献的治世能臣,尤其是在新王朝建立时的开国功臣,必须给予相应的奖励,才能表达君主的感激之情,同时又能稳定人心,让这些能人继续为朝廷服务。但是这样做很容易使功臣的势力越来越大,以至于威胁君主政权。因此就需要从社会下层选拔一部分人才做官僚,用来制约那些势力越来越大的功臣,从而巩固皇权。

为了规范社会道德,统治者需要制定一个标准让所有人看齐,告诉他们,想要当官称为人上人,培养下一代就要向标准看齐,其实就是明确了教育的目标和任务。

政府选拔人才所依据的个人资料分为家世、状、品。

家世,是选举人才很重要的参考点,魏晋时期出现了很多记录家族和家世的“档案资料”,当然由于缺乏管理,这些资料有官方的,也有民间的。换句话说就是,谁想当官,先查你的祖宗三代。东晋孙盛所著的《晋阳秋》 是记录两晋历史的书籍,其中提到:

充分说明曹魏时代,家世就已经成为人才选拔的重要因素了。

状:是官员对入选者给出的评语,包括对其道德和才能两方面的详细印象。《后汉书·宦者·吕强传》中写到:

就是对“状”的记录。

品,就是综合入选者的家世和官员对其的评价,最后打分、评级。具体的等级由下往上分为:下下、下中、下下、中下、中中、中上、上下、上中、上上九个等级。西晋文学家孙楚所著《孙楚集》中写到:

可见“九品分法”在汉代已经出现,九品中正制度只是沿用了这一方法。

总结:九品中正制度虽说是曹丕为了巩固曹魏皇权而制定,但纵观历史的发展趋势,也是选官制度进化的必然产物。制度本身有很多的弊端,名门士族很快包揽并控制了所有的中正官职,但却极大地促进了家庭教育和私学的发展。小辫儿说历史,坚持原创,欢迎关注,本文为悟空问答首发,图片均来自网络,如有侵权,请联删。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。