清朝的特权阶级“八旗”子弟里面,难道真的一个汉人都没有吗?

当然有,而且有很多。

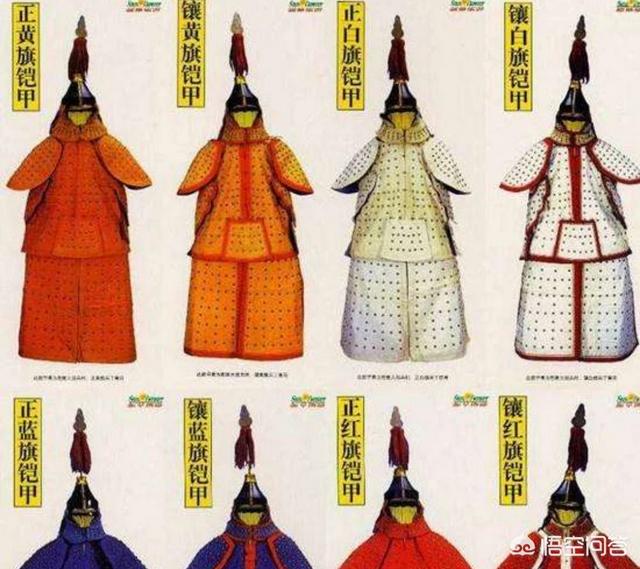

清朝八旗制度八旗制度是女真时代创立的一种制度,在满清入关以后,逐渐扩大。八旗并非只有满洲人,清朝的八旗分成满洲八旗、蒙古八旗与汉八旗,其中的汉军旗就有大量汉人。汉军旗中的人口,主要都来自于明朝末年背叛明朝的降臣,以及女真人掠夺于辽东的汉人。清朝初期,汉军旗深受皇太极等皇帝的信任重用,朝廷中的汉军旗出身者数不胜数。

而除了汉军旗,努尔哈赤所创立的八旗满洲与八旗蒙古中,也有少数的汉人。

满汉不通婚乃是误传很多小说与影视作品中,都有所谓的“满汉不通婚”的说法,比如《金枝欲孽》中,汉人秀女伪造出满洲八旗的秀女身份,这是错误的,因为只要是八旗中人,无论满汉。在清朝,也有不少汉人后妃,比如康熙帝孝懿仁皇后佟佳氏(满军镶黄旗)比如嘉庆帝颙琰生母,乾隆皇帝的令皇贵妃魏佳氏等。

清朝真正规定的是“旗民不通婚”,清朝将八旗中人称作“旗人”,而没有旗籍的百姓称作“民人”,这两者之间才是不能够通婚的。直到晚清被慈禧太后所废除。

清朝的特权阶级“八旗”子弟里面,难道真的一个汉人都没有吗?

在问题所提到的清朝的特权阶级“八旗”子弟里面,不但不是一个汉人都没有,而且汉人达到了一个相当高的比例。

根据有的学者研究,在后金崛起之前因为主动或被动的原因归附女真的汉人估计达到200000以上,我们按照最保守的估计做一些减法,也把旗下家奴身份的“包衣”撇除在外,那么被编入八旗的汉人至少达到100000之众。

而在顺治五年(1648)编审而定的八旗男丁册载,不包括包衣在内的八旗满洲男丁是一个相对准确的数字:55320。姑且按照一丁对四口或五口的保守的比例,此时的八旗满洲共有人口221280至276600,与上述数据对应,汉人比例或竟达到了接近50%。

请注意,上述汉人指的是后金崛起之前归附女真的汉人,后金崛起之后主动归顺后金的汉人,大都被编入八旗汉军,获得旗人身份;被动归属(被掳掠等原因)后金的汉人,大都属于包衣;这两大类都不属于以上谈到的范围之内。

入了旗籍的汉人在政治军事上属于满洲统治集团的成员,在文化上认同满洲,他们不仅在语言文字上学习并通晓满语,更将原先的汉姓改为满姓,同时也效仿满洲固有的“称名不举姓”的习惯。

因此,“八旗”子弟里面看上去的很多非常满化的成员,其实都是汉人,而且如上述数量非常庞大,根本谈不上所谓“一个汉人都没有”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。