开车的时候,有哪些习惯常常被司机误以为是正确的?

以下这些开车习惯或者关于驾驶的观点其实并不正确:

1、需要加速时慢慢踩油门省油很多人都认为缓慢踩油门提速更省油,比如现在要加速,应该一点点均匀地踩油门。其实这样踩油门并不省油,因为这样踩油门可能导致发动机实际消耗更多的油。

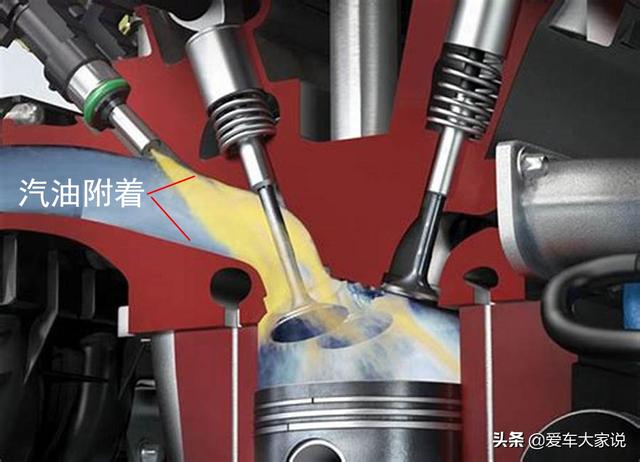

我们踩油门时节气门开度增大,有更多的空气进入气缸,因此喷油嘴就要多喷一些油。比如电脑通过增加的空气量计算出踩油门后应该多喷10毫克汽油,但实际上喷油嘴会喷12毫克。这是为什么呢?因为喷油嘴把汽油喷出来以后有一部分油会附着在进气管内壁上,并不能全部进入气缸。如果你就按10毫克去喷油,那么可能有两毫克汽油粘在进气管上了,实际进入气缸的汽油只有8毫克,于是发动机动力就不够了。

因此在踩油门的时候发动机电脑计算喷油量时会进行一个补偿,把附着在进气系统的油量也考虑进去,并增加这部分油量。所以在加速的时候如果你一直在慢慢踩油门,那么发动机电脑就要一直补偿,因此并不省油。

而最省油的加速方式应该是稍微多踩一点油门,然后保持不动,这样只需要进行一次补偿就行了。而且稍微多踩点油门可以提高发动机的负荷率,从而提高热效率,因此反而省油。

但是也要注意不能猛踩,否则发动机电脑会认为你的动力需求很高从而加浓喷油以提供强大的动力。

2、跑高速能清理积碳很多人都相信跑高速能清理积碳,因此有些司机会在跑高速时用较低的档位跑一段距离,以拉高转速达到清理积碳的目的。

而实际情况是发动机内多多少少都要有点积碳,这是无法避免的,只要积碳不多,发动机电脑都会通过自学习功能避免积碳的影响。只要你不是每天都把油门踩到底开车,那点积碳对发动机运行几乎没任何影响。

况且发动机燃烧室、活塞上的积碳都是经年累月一点点堆积起来的,能烧掉的早就烧掉了,剩下的都是极其顽固的积碳,就靠跑高速那高转速很难把积碳弄掉。

而很多人感觉跑完高速后汽车变得更好开了,那主要是高速行驶中发动机和变速箱能更长时间保持稳定运行,而这非常有利于发动机和变速箱电脑进行自学习,从而使控制更精准,驾驶感受更好。

3、高档位低转速省油,但这是相对而言的高档位低转速省油是没错,但是这也是有条件的,车速相等的情况下档位越高发动机负荷越大,有利于提高热效率,另外发动机转速低,损耗更少,因此会省油。

但是在已经挂入最高档位的情况下适当提高车速可能会更省油。比如挂5档,发动机转速1500,车速60,此时发动机需要输出10千瓦功率才能维持车速。而加速到80公里/小时以后发动机转速提高到2000转/分,发动机需要输出15千瓦的功率才能维持车速。虽然从表面看时速80的情况下发动机输出动力更多,应该会更费油。但实际上时速80的时候发动机负荷更大,热效率反而提高了,再加上车速提高以后行驶时间缩短,因此综合算下来其实不一定费油。

所以平时不要为了省油而刻意压低车速,对于大部分家用轿车来说,时速80左右最省油。对于SUV、MPV来说时速60-70左右最省油。速度太低的话发动机工作在低热效率区间,而且行驶时间也增加了,并不一定省油。

4、涡轮增压车停车前不需要原地怠速给增压器降温很多人认为增压车熄火前不需要原地怠速降温,理由就是很多增压车从来都是直接熄火,根本没影响。

这理由足够充分,因为实践是检验真理的唯一标准。但很多人压根儿就没发现问题的症结所在,厂家用户手册要求的是发动机在较大负荷状态下长时间工作后需要原地怠速降温,而不是任何时候都需要原地怠速降温。因为增压器的温度与发动机动力输出水平有直接关系,而日常绝大多数驾驶状况都不属于“在较大负荷状态下长时间工作”,因此直接熄火一点问题也没有。

所以说我们一定要搞清楚这样一个道理:你平时直接熄火没问题不代表不需要,之所以没问题那是因为你日常驾驶状况增压器温度本来就不高。如果你真的相信完全不需要,那么偶尔几次发动机大负荷工作后也直接熄火,那增压器很可能就出问题了。

那什么情况下需要原地怠速给增压器散热呢?或者说什么情况才算是发动机以较大负荷连续工作呢?举个例子,你在高速上行驶,有一段连续上坡路,长度超过10公里,你保持120的速度匀速行驶连续爬坡,跑完这段路需要5分钟时间,那么这段时间足够增压器达到一个比较高的温度了,此时如果直接熄火,而且你的车没有电子水泵和电子机油泵,那么熄火以后增压器中的机油停止循环,必然会有一部分机油由于高温而结焦碳化,可能这一点影响不大,但再遇到几次就真不好说了。

5、二档起步比一档起步更快很多开手动挡车的司机喜欢用二档起步,因为这样起步更快。其实二档起步可以说比一档快,也可以说没有一档快,关键看你指的是哪方面了。

有些司机嫌一档起步后踩油门干吼不走,而用二档起步虽然半联动时间长一点,但是只要离合器完全松开以后车速立马就能提起来,对于司机个人来说确实比一档更快一点。

但不管是理论还是实践上永远都是一档起步比二档快,因为一档减速比更大,对发动机扭矩放大倍数更大,所以只要你愿意,一档永远比二档起步加速快。只是想要用一档快速起步的话操作起来更麻烦,因为你要经历一次换挡,而且一档换二档时把握不好的话还容易顿挫,因此有些司机图省事儿更喜欢用二档起步。

其实一档起步或者二档起步对日常用车来说影响不大,主要看个人习惯。但是基本的道理我们一定要弄清楚,那就是真要比速度的话一档起步永远是比二档快的。

开车的时候,有哪些习惯常常被司机误以为是正确的?

谢谢邀请

一是开慢车。所谓慢车是指车速大大低于限速。有些司机认为开车越慢越安全,尤其是在无法超车的路面上我行我素,悠哉悠哉,从而影响了其它车辆的正常行驶。遇到有急事强行超车的情形反而带来了安全隐患。

二是高速公路上随意频繁变道。有些司机为了赶时间可以理解,但安全隐患的系数非常高,遇到突发状况时无法有效控制车辆,从而极大地威胁自车和其他车辆的安全。

三是很多司机师傅夜间行车会车时远近灯不变光。尤其是一些开大车司机,总因为自己的灯亮,视野好而懒于变光,岂不知由于你的一时疏忽而给他人造成的伤害可能是致命的。

四是山道行驶途中越线行车。山道的拐弯处越线和压线行驶都是比较危险的,一但发生意外后果不堪设想。

其它方面就不一一叙述了,愿所有的司机朋友都能谨慎驾驶,旅途平安!

开车的时候,有哪些习惯常常被司机误以为是正确的?

谢谢邀请!在日常生活中,有不少司机在开车时有一些不好的开车习惯,却一直以为是正确的,从而影响到自己,更影响到别人,接下来就来和大家分享一下日常开车有哪些习惯看似是正确的,其实却是错误的!

开车慢吞吞这种情况特别是在新手司机或者上了年纪的司机身上,出现的比较多,总觉得开车要谨慎,不能超速,潜移默化地就给自己心理暗示,导致越开越慢,实际上开车过快是对的,但是也不能太慢,太慢的话会让周边的车主搞不懂到底是准备干什么,继而也跟着慢,引发交通阻塞。

乱开双闪有些司机在日常开车的时候,特别喜欢乱开双闪,尤其是碰到雨雾天,为了保证行车视线,就打开双闪,但实际上这样是错误的,只有当车速低于40km/h和能见度小于100米的情况下才需要开启双闪灯。另外如果随意开启双闪灯,车子的转向灯就没有办法用了,因为两者是属于同一灯组的,如果需要变道,却开着双闪而没办法开转向灯,后车就无法分辨你行车的动向,很容易就发生追尾事故。

后排乘坐人员不系安全带很多人都以为开车的时候,只有驾驶位和副驾驶位需要系安全带,后排的乘坐人员不需要系但其实这是错误的,如果在行驶过程中,发生碰撞事故,后排的人如果没系安全带,会因为惯性而往前撞,最小的伤害是自己撞到前排座椅、车顶、车门板、门窗玻璃,导致自己受伤。更严重的,将导致前排驾驶位的司机往前撞,导致更加严重的后果。

油箱加油加太满在加油的过程中,有些司机喜欢把油加满,但其实这也是一个错误的做法,如果把油加的太满就会往外漏油,汽油的体积遇到空气因为会膨胀,在油箱的顶部都设计有一个通气孔。如果油加得太满,汽油很大几率会从通气孔中溢出,一方面造成浪费汽油,另外一方面万一溢出的汽油遇到明火,就很容易发生火灾,造成更大的损失。再者长时间把油加的太满极易造成通气孔堵塞。通气孔一旦堵塞,油箱内就会形成负压,形成负压之后就会造成供油不畅。

那么,还有哪些开车习惯平时觉得对,但实际上却是不好的呢?欢迎分享!

点个赞吧,转给更多的朋友!~开车的时候,有哪些习惯常常被司机误以为是正确的?

我们经常看到有些司机开车快、准、稳,而且违章违规少、事故少,让我们佩服不已,很想学学他们的驾驶技术。但部分司机有些驾驶习惯是不对的,却常常让我们误以为正确。下面就列举一些看似正确的驾驶习惯:

一、原地热车

在一些老司机的心里总有一个误认为正确的热车习惯操作。其实,现在的汽车,已淘汰了原来的化油器改用电喷技术了。不论是科技方面还是生产工艺方面,都有很大的提高。除了部分特殊规定的车子(汽车说明书里会提示),大部分汽车根本不用再盲目的原地热车了。

二、档位不合适

一些开手动挡的司机会经常把脚放在离合器上面,使离合器长期处于半离全状态,这是很容易损伤离合器的不良习惯。还有,当速度不够的时候,就匆忙换挡,或者懒于换挡,使速度和档位不匹配的习惯对于变速箱的伤害也很大。

而开自动挡的车,一些急性子的司机习惯在车没有停稳时就换R挡或P挡,对变速箱的损害也很大。

三、过减速带不减速

一些司机对减速带视而不见,习惯不减速,常以超快速度驶过。殊不知,这样对汽车的悬挂系统是有很大的损伤。

既然设置了减速带,必然是为了保证行车的安全,如果不减速通过,就会有较大的安全隐患。

四、空挡滑行

很多司机驾车,为了省油,喜欢空挡滑行,甚至在陡坡下行时也挂空档滑行。这样做不但不会省油,还可能会使车辆难以控制。特别是遇有紧急情况时难以及时刹车,会出现极大的危险。

因此,不要空档滑行,尤其是下陡坡时一定要挂上挡位行驶,并配合脚刹。

五、方向盘长时间打死、停车后方向盘不回正

很多司机在倒车入库时常常会把方向盘打死后再移动车辆。如果打满的时间过长,则会损坏助力转向机构。所以,打死方向盘不要超过5秒,之后再回一点。

停车时方向盘不回正,此时转向拉杆和悬架一直处于被拉紧的状态,时间长了容易变形,会影响转向系统的正常性能,严重时车辆会发生跑偏。所以,这个陋习必须改正。

六、掏轮和搓轮打方向

掏轮式打方向盘,两只手的用力是不均匀的。在急转弯时,容易造成转向不精准,增大事故率。另外,掏轮式打方向盘时,手是反着的,会降低手使用的灵敏度,一旦出现碰撞等情况,很容易把胳膊震断。

而搓轮打方向,一般是用单手掌心搓方向盘,此时手掌没握方向盘,紧急情况下出事故的机率会增大。另一方面,在崎岖不平的路上,一个颠簸,手就容易离开方向盘,造成方向盘回转。所以这种方式危险系数很高。

七、油表灯亮了再加油

有些司机习惯导油表灯亮了之后再去加油。其实,油表灯亮的时候,油箱里存油就不多了,油泵工作就会过热,燃油耗尽还有可能烧毁油泵,对其使用寿命有很大的影响。应该在油表显示还有一格时就去加油,这样对油泵更好。

八、总结

有的司机汽车开了5年左右就毛病多多,而有些司机开了10年还是焕然一新。除了正常的保养外,良好的开车习惯很重要。

另外,保持良好的开车习惯,也是对行年安全的有力保障。大家认为还有哪些开车习惯是被误认为正确的?

开车的时候,有哪些习惯常常被司机误以为是正确的?

谢邀请。

开车的时候有哪些习惯被司机误认为是正确的?

误区一,开慢车,越慢越稳当,这种做法由其是在高速路上是非常危险;误区二,高速路上不按车型、车道任意行驶;误区三,高速路上后排乖客不系安全带、不给儿童使用安全座椅;误区四,冬季启动车辆原地热车,待水温上来后再开动,这种做法不可取;误区五,下坡时喜欢空档滑行;误区六,弯道超车、超车时加挡;误区七,拖挡行车,高挡低速行驶,低挡高速行驶,新手容易犯这样的低级错误;误区八,新车磨合期不敢上高速;误区九,不按规定使用双闪灯;误区十,先踩离合后踩刹车,正确做法是先踩刹车等速度降下来之后再踩下离合踏板;误区十一,停车时,不管是平道还是上下坡,习惯性不使用手刹,这个习惯被许多司机认为无所谓;误区十二,遇行人猝不及防时,突然狂按喇叭,吓得行人不知所措。以上各类错误的开车行为,常常被许多司机忽略,甚至被认为是正确的。

开车的时候,有哪些习惯常常被司机误以为是正确的?

了解更多选车养车资讯,关注60秒懂车!

1、不管是雨雾天的高速,大家都习惯开双闪用于提示后车。

只有在车速低于40KM/H和能见度小于100米的情况下,双闪灯才有开启的必要,也就是说碰到雨雾天就开双闪灯其实是错误的。

交通法第八十一条规定,能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离。

2、每次变道的时候,总是习惯性的踩一脚刹车。

踩一脚刹车会和前车距离拉开但是后面也是有车的啊!本来并线就是对旁边汽车的一种挤压和干扰,需要后车的减速配合,这时候再来一脚刹车,后车轻则骂人,重则直接亲在车屁股上了。其实变线就应该配合旁边车的速度进行并入必要时候甚至可以踩油门进行操作。最重要的是要在安全距离变道。

3、新手司机常犯的错误,将驾驶座椅调得越靠近方向盘越有安全感;

这纯属心理作用,反而越靠近方向盘越容易增加紧张情绪,除不影响脚手操控外,驾驶座椅越远离方向盘越好,一是驾驶时的视觉更广大,左右眼的余光看到的会更多,二是座椅靠方向盘太近,必然蜷着腿驾驶,长时间容易疲劳,三是出现紧急情况身子与汽车的操控台、方向盘缓冲的余地大,安全系数高。

类似这样的误以为是正确的开车习惯,其实还有很多,车是自己的,路是大家的,开车也是一门交流的艺术,说出你以为正确的错误开车习惯,交流交流经验!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。