汽车车胎扎了补过后用不用做动平衡?

汽车行驶中车轮转动速度很快,如果车轮重量不均匀的话在转动过程中会引起轮胎的抖动,而汽车的轮毂、轮胎在制造过程中很难保证其质量绝对平衡,所以新车出厂时都会做动平衡,这也是为什么新车轮毂上会有很多配重的小铅块。

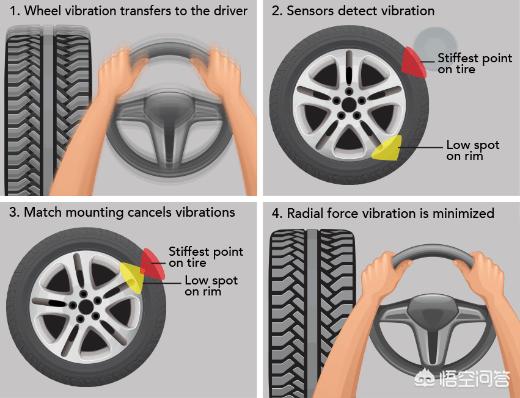

补胎时需要拆掉轮胎,再装回去时轮胎和轮毂的相对位置难免会发生改变,这样就造成动平衡被打破,有可能在行驶中会发生抖动。所以在一些比较专业的补胎店补胎后都会建议你做动平衡。

做动平衡时需要把车轮装在检测台上,由电机驱动车轮旋转,检测设备内部的传感器可以计算轮胎的摆动量,并计算出需要在哪个位置添加配重块,操作人员只需要按照提示在指定位置安装配重铅块就可以了。有些车配重块过多的话也可以把之前的配重块全部拆掉然后重新测量并配重。

理论上来说轮胎只要拆过动平衡肯定被打乱,需要重新做动平衡,但是实际用车中很少有人做,一是很多补胎店并没有这个服务,二来很多时候仅仅补个胎并不会对动平衡造成太大影响,或者说即使有影响但是实际用车时感觉不到异常。

所以我觉得如果车主讲究的话做一个也无妨,能保证最佳效果,价格也不算贵,几十块钱。不做基本上也没啥问题,毕竟不做的车占大多数。我觉得做不做的标准就是有没有问题,有问题了及时没补胎也要做,但是补胎后没问题不做影响也不大。

汽车车胎扎了补过后用不用做动平衡?

当然是需要的。主要基于两个方面的因素。

一、轮胎橡胶部分

轮胎橡胶部分,即外胎。即使是出厂的新胎也不会是绝对的分布均匀,在圆周上或多或少存在一定的重量偏差。

二,轮毂部分

轮毂在使用过程中难免会出现碰划伤和残缺,从而导致动平衡出现偏差。

基于以上两个方面的原因,所以,即使新换的轮胎也可能导致轮胎动平衡出现较大偏差。从而使车身在高速时出现抖动,并伴随方向盘抖动,甚至出现制动失衡,轮胎异常磨损等。

所以,为了保险起见,换新胎时是有必要重新做动平衡的。

除此之外,若轮胎是行驶了几万公里后更换的,还有必要做一下四轮定位。

希望我的回答对你有用,了解更多汽车常识请加我关注!

汽车车胎扎了补过后用不用做动平衡?

汽车轮胎补贴后99.9%都不用做动平衡

动平衡指轮胎以轮毂中心点(圆心)向外扩散,直径对称位置的每一个点的重量都完全相同,之后在以中心点为圆心运行的时候轮胎才能保证平衡(不抖);因为只要有一个对称的点出现一侧重一侧轻的情况,轮胎在运行中质量大的位置产生的离心力则会大于质量小的一侧。而轮毂是通过轴承固定在半轴上,绝大部分位置产生的离心力是相同的,那么离心力较大的位置则会拉动轮毂在产生不规则的运动,比如下图所示。

如果还不能理解为话可以观察电风扇,风扇的扇叶重量基本相当,如果在某一个扇叶上打孔安装几组螺栓,启动后电风扇也会出现摇摆。

注意重点:基本相当。轮毂和轮胎不可能做到所有位置的质量完全相同,只要能做到基本相当即可以保证轮胎的稳定运行,这一标准约在10克以内;一枚鸡蛋的重量约为50克,用作补贴的橡胶贴以及蘑菇钉可没有这么重。

而且补胎时要对破损穿孔出的内部气密层进行打磨,被打磨掉的橡胶层多多少少还是有些重量的,所以补胎后并不会严重改变动平衡参数,轮胎可以正常使用。

不过安装轮胎时如果出现错误有可能影响动平衡,新轮胎上会有红点和黄色圈两个标记,其中红点标注的是轮胎最重的位置,黄圈标注的是轮胎最轻的位置,这点足以说明任何轮胎都无法做到的各处等重。

同理轮毂也有最重和最轻的位置,最轻的位置一般会用白点标注,如没有标注则要以轮胎红点对应气门嘴安全位(重量大),只有对应的安装才能保证轮毂轮胎的动平衡合理。

所以补胎后对重量影响虽然不大,但是安装轮胎时如没有安装红黄点标注安装还是会出现问题;维修工在安装时不一定会注意这些细节,不想做动平衡的话只有善意的提醒一下了;不过红黄点经过长时间的风吹日晒会越来越模糊直到消失,经常在户外用车容易被扎胎的话可以定期用描胎笔加深一下就好。

(上文由天和Auto撰写,禁止站外转载,平台内欢迎转发留言关注。)

汽车车胎扎了补过后用不用做动平衡?

必须的,我右前轮补过,没做动平衡,上高速90公里方向盘抖动。后来做了动平衡(前两轮都做),马上稳定了。

汽车车胎扎了补过后用不用做动平衡?

感谢@小小鱼24799488 的邀请。

汽车补胎后一定要做动平衡。

因为轮胎在拆装和修补过程中,会使局部的重量发生变化,这些微小的变化在低速时没啥影响,但在车辆高速的前提下,轮胎质量不平衡会造成轮胎抖动,方向盘振动和车身的晃动。

一旦出现了轮胎的动态不平衡,高速运行时会出现的方向跑偏,轮胎脱落的风险,严重者会有安全的问题,轻者轮胎磨损严重,油耗增加。所以一定在补胎后及时做动平衡。

在动平衡机机器上,测量动平衡的状态并按照图示在合理的位置安装配重块即可。

欢迎关注评论转发和补充。

汽车车胎扎了补过后用不用做动平衡?

做啊!这还用问吗!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。