在古代,为什么上厕所叫“出恭”?

这是一个有味道的问题哈哈!

古代的“出恭”有点像咱们的今天的去洗手间,是上厕所大号的雅称,文化人用的。

《西游记》里曾有这样一段对话:“沙僧 ,你且上前来与他斗着,让老猪出恭来”,看来咱们的八戒也是读书人,不愧是天蓬元帅!不过如果改成“沙僧 ,你且上前来与他斗着,让老猪拉个屎先”那就好玩儿了,哈哈!其实,在早期的时候,“出恭”一词语上厕所没有任何的联系,人家是敬词。之所以到后来被人们寓意为上厕所,是和当时的科举考试有着很大关联的。

在古代,为了选拔人才,就设立了专门的考试制度,也就是咱们所熟知的科举考试。这个制度,为当时的国家和社会选拔了大批的有用之才,由于这个考试制度,没有门槛限制,却用一张纸就决定了你以后的命运,这也让一些寒门学子有了追求和希望,希望通过考试来达到光宗耀祖。

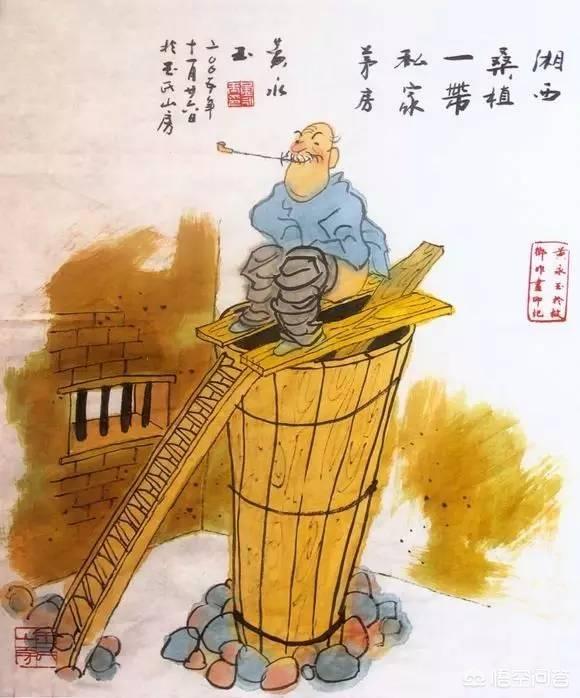

因此,考试的人员就会很多,场面也是很壮观,三年一届,考生数千啊。当时考试的时候,是每个考生一个小小的房间,由于考试不是一天就能考完的,所以,这几天里,考生是不可以离开这个房间的。

如此浩大的人群,别的先不说,就说人有三急,上厕所就是一个比较难以解决的问题。如果不排队,那么到处就会是乌烟瘴气,混乱不堪;如果要排队,这么多的人,要排队到猴年马月?

本来,在每个考生的小房间里也有备用的小桶,只是,如果是小号还可以,如果是大号,那就很麻烦了。

拉马桶里?那很臭的啊,很影响考试的好不好!

然而而考生又不可以随意离开考场,那么如果需要去厕所,就要考官陪同。

后来考试制度越来越完善,也更人性化,考生的三急问题也得到了有效解决,其具体的办法便是后来设有的“出恭入敬”的牌子。

在元代的科举考试中,为了进一步维持考场的秩序,“出恭”、“入敬”两个牌子,本来寓意是要求考生不论在进出哪里都要恭恭敬敬,不要做大声喧哗等违背考场纪律的事,彰显文人风采。就是相当于咱们今天考场里面的那些标语横幅了,比如“安静”。

后来考虑到考生要去厕所,便规定拿“出恭”牌子作为凭证,只有举着这样的牌子,你才能去上厕所。不然的话,是不能随便去厕所的。

大致方法就是:进考场时候领一块“入敬”牌,然后便是考试;如果中途一上厕所,就到门口用“入敬”牌换成“出恭”牌,然后去方便,虽然牌子上的字不是要去厕所,但是旁观者看到,就知道是要去厕所了,上完厕所回考场,再换成“入敬”牌,继续考试。

【先生,学生领出恭牌】--明.汤显祖《牡丹亭·闺塾》

久而久之,“出恭”一词被作为上厕所的雅称,开始在民间普遍使用。

最后我想问一下,“解手”又是怎么来的呢?

在古代,为什么上厕所叫“出恭”?

古代上厕所有许多称呼,有雅称比如“雪隐”,“宫厕”,“溷(hun)轩”“更衣室”,也有俗称比如“蹲坑”、“大便”、“拉粑粑”还有“解手”。

据说“解手”这词始于明朝,从山西洪洞县老鸹窝移民时,官府通知人们说,如果谁不想迁出去,就到村外的老鸹窝树下集合,人们都不愿意外迁,于是都到老鸹窝数树下去集合。

原来这是官府耍的阴谋,意思是把老百姓集中起来强制移民,官府把这些人倒背手捆起来,一个一个用绳子连起来押送上路了。

当人们在路上要方便的时候,就大声说“解手”,官兵就解开手,让人去方便,慢慢地“解手”也就成了上厕所的代名词。

后来又出现了“出恭”一词。

“出恭”称为上厕所始于元代科举时,古代科举都是让考生单独在一个屋子里答题,屋里有吃有喝的,但是没有厕所,时间一长举子如果内急就要请示上厕所。

到了元代时,官府为了防止举子出去乱走,不管是谁,只要请示上厕所就发一个牌子,上面写着“出恭入敬”,意思是规规矩矩出去,平平安安回来。

回来后主考官要收回牌子,上厕所的这个过程也就结束了。

到后来,人们就把“出恭”当成了上厕所的代名词,只要一说“出恭”就知道是上厕所了,可以说这是文人雅士创造出来这个词。

另外一层意思就是不管你的是大人物还是小人物,去大号都必须规规矩矩蹲着,没有例外,一样的恭敬,因此称为“出恭”。

能把肮脏的事情说成文雅,也只有文人能做到。

文/秉烛读春秋

在古代,为什么上厕所叫“出恭”?

人人都要吃饭,人人都有内急。有进就有出,吃得下拉的出,保持合理的“内循环”,是衡量人的身体是否健康的一个重要标志。

吃不饱是要饿死人的,拉不出是要撑死人的。

上厕所是人人都有的生活行为,不管小便尿尿,还是大便拉屎,脱了裤子裸露下体,“佛要金装,人要衣装”的形象就荡然无存了。

据说李敖大师休掉美娇妻电影明星胡茵梦,理由就是嫌她上厕所的形象太丑。

说是有一次他上厕所,推门进去恰好胡茵梦也在如厕,大美人患有便秘,坐在马桶上涨得满脸通红,面目狰狞,和平日里的妩媚形象反差巨大,李敖就坚决和她离了婚。

离异后,有人问胡茵梦是否这样,她淡然一笑说,在同一个屋檐下生活,是没有真正的美人的。诚哉斯言,就如熟人眼里无英雄。

可见上厕所只求“拉的出”,大便不是请客吃饭,不能温良恭俭让,是无法维持形象的,提醒各网友,如厕时绝不要让爱人看到哈。

对于人人都有的内急,尽管如厕时一概丑态毕露,叫法却五花八门,达官贵人雅称“雪隐”、“宫厕”,民间百姓则俗称“蹲坑”、“大便”、“拉粑粑”还有“解手”等等,怎么痛快怎么叫。

现代人上厕所不管大便小便通称为“上洗手间”,因为如厕后都要洗手,特别是现在新冠疫情期间,餐前便后的洗手,是防止病毒感染的重要措施,叫洗手间倒也贴切。

假如说“雪隐”“宫厕”“出恭”,年轻人大多听不懂,说“蹲坑”“解手”“大便”“拉粑粑”又太低俗,你想一桌人觥筹交错,一人说要“拉粑粑”多么扫兴,败坏了人家的胃口。毕竟进出不同,上下有别嘛。

那么在古代,为什么把上厕所叫作“出恭”呢?

“出恭”一词始于元代科举,为了防止舞弊,古代科举都是把考生单独关在一个棚屋里答题,棚屋里有吃有喝,但没有厕所,时间长了内急,考生就要上厕所,活人总不能叫屎尿憋死吧。

官府为了防止考生出去乱走泄露考题,谁要上厕所就发一牌子,上面写着“出恭入敬”,意思是规规矩矩出去,老老实实回来。

如厕回来牌子交还给考官,上厕所这事就完成了。

后来人们就把“出恭”当成了上厕所的代名词,只要一说“出恭”就知道是上厕所,所以说出恭一词,是文人雅士创造出来的雅称。

不得不说,我们中国的传统文化博大精深,一个人人皆有的俗事,把它叫做“出恭”,就可以化腐朽为神奇,化丑陋为高雅了哈。

在古代,为什么上厕所叫“出恭”?

因为,老百姓虽然知道自己“粗痞”,但在内心里,也向往“文雅”的生活。当然,这么干也有风险,一旦弄巧成拙,就成了装B了。

(文雅是人类社会的文明进步带来的)

现在,更有相反的趋势出现,比如,“匹夫”自我感觉良好,还喜欢嘲弄自己为“屌丝”。

出恭是上厕所的雅称。既然是雅,就一定跟读书人有关。古代科举考试期间,各地的学子都是集中测试,一人一个小格子间,还必须自带饭菜干粮。

由于不能自带马桶,所以,上厕所还是要提出申请的。考场纪律森严,大牌子上书“入敬”和“出恭”,看哪个还敢造次?所以,你内急需要上厕所,就必须申请“出恭”了。

文雅这事儿,得分场合。场合不同,身份不同,言语也就不同,这就叫协调。如果,你搞混了,就是不搭调。比如,与几位同事在一起,你说上厕所,上洗手间,都挺自然;你说拉屎或者出恭,就多少有点那啥啦。

装与不装是相对的概念。富人装与穷人装,其实,都挺可笑。真正的秀才,是文质彬彬。那么,什么是彬彬?文质相半之貌也。也就是说,文雅与质朴夹杂,才是可爱的样子。

真实,是文明与否的基础条件,而不是文明的唯一标准。文明比真实(或者野蛮)更进了一步。“屌丝”一词太露骨,其实,不宜大张旗鼓地推广;“出恭”一词太隐晦(因时代变了),显然,也不能把它当做最得体的文明用语来用了。

那么,到底要怎样做才得体呢?其实不难,还是得彬彬有礼才行呀。

在古代,为什么上厕所叫“出恭”?

出恭本来不是上厕所的意思,是明代科举考试时,为了遵守考试纪律,但是人都有三急,才有了一个规定就是,考生要是想上厕所就要领一块牌子,然后上面写了出恭入敬,这样开始才可以出入考场去上厕所,于是后面大家就把上厕所简称了出恭。

在古代,为什么上厕所叫“出恭”?

出恭,是古代上厕所的雅称。在科举考场中设有“出恭”、“入敬”的牌子,以防考生擅离座位。所以入厕时需要先领“出恭入敬”的牌子,因此而称入厕为“出恭”。还分了出大恭、出小恭,放屁叫虚恭。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。