春秋战国动乱局面的恶果是因为周朝立国之初大封开国元勋埋下的种子吗?

感谢邀请!

春秋战国的混乱局面,与分封制绝对是有着很大关系的。

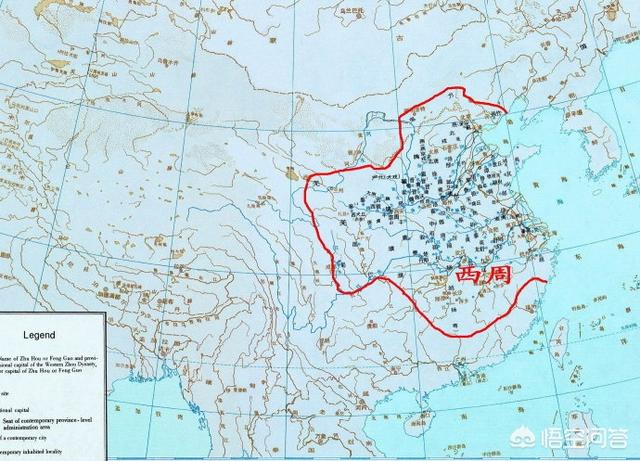

众所周知,西周取代商朝后,开始采取分封制这一政治制度来统治天下。即采用“封建亲戚、以藩屏周”的政策,把周王室的同姓宗亲和功臣谋士分封各地,建立诸侯国。然后用一个个诸侯国成为对一方土地进行统治的据点,被封诸侯的义务是:要服从国王的命令,要向周王贡献财物,要派兵随从周王作战,所以它们对周王室也起到拱卫的作用,更为西周开拓了疆土。

所以,在西周前中期,这样的制度对于国家的兴盛起到了很大作用。但是,这个作用的前提是,周王室对于各诸侯有着绝对的权威,保证诸侯对于周王室的服从。即孔子所说的:“天下有道,则礼乐征伐自天子出。”

当时,周王室拥有“西六师”“成周八师”“殷八师”等大量军队,周天子的军力远远大于诸侯。这是周天子号令天下诸侯的军事保证。

但由于连年征战,政治腐败,周王室逐渐的衰落,这导致了其对于诸侯的威慑力日益减小。在西周后期,周厉王、周幽王这两位国君一个因“国人暴动”而被赶出了国都,导致天子权威大损,一个因为“烽火戏诸侯”,彻底丧失了对诸侯的号召力。事实上这些都是周王室实力衰弱的一种表现。

如此一来,“礼乐崩坏”是迟早得事情,毕竟弱肉强食才是人类亘古不变得生存法则,如果没有绝对得实力,那么就会被取代。

所以在西周后期,中央政权逐渐无力控制地方政权,所分封的诸侯各霸一方,周朝帝王逐渐变成名义上的“天子”,地方政权逐渐成为各自独立的国家。特别是在周平王东迁洛邑之后,周王室的力量更加衰落,天下的诸侯相继称霸,这些霸主成为天下真正的主宰者(诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。《史记•周本纪》)。

周天子的大权旁落,导致国家陷于分裂局面,这才有了春秋战国数百年的混乱局面,这一切的祸根便是源于分封制。

所以周朝分封诸侯的政策也成了后来各朝吸取的教训,秦始皇首先实行郡县制,汉朝虽也分王,但设法缩小各王的地盘,都是吸取周朝分裂的教训。

春秋战国动乱局面的恶果是因为周朝立国之初大封开国元勋埋下的种子吗?

好制度囯运长久,天下太平,坏制度多有妄贼,礼崩乐坏,周兴而商亡,在于多行不义天怒人怨,周文王仁德名扬天下,周武王神勇大度,周公旦辅幼王而安天下,可恨可气周室不信立国二百六十余年时周幽王,逢🔥火戏诸侯而亡,只为千金一笑,,,,在众多忠义诸侯国的勤王救助下,周平王东迁洛阳,安生立命有维系了约五百余年,那时为奴隶社会,分封制是天下的基本架构,到中后期天下纷乱,王室衰落,如同花瓶摆件,向个玩具,苟延残喘,礼崩乐坏,,,,周陏故邦,其运唯新,皇帝后氏赢姓士族自强不息奋发图强,志力改革,以郡县制代替了封分制,有了天下的初形,,,因人而异,弱柔的大宋王朝抑’武崇文,仅也传丶国317年,,,,大唐荣耀的唐王朝,废除分封制实行郡县制,也天下太平,国泰民安,可恨的是自安史之乱后,番镇割据,形成实际上的国中之国,一种好的制度和中央集权,军队属于国家才是天下安定的根本,君臣有别,父慈子孝,上行下效才是天下大义,核心价值观。制度和能力决定了大周的八百年国运。

春秋战国动乱局面的恶果是因为周朝立国之初大封开国元勋埋下的种子吗?

因为“大一统”现在是种“政治正确”,所以现代人才会有“封建”必然分裂的条件反射。殊不知在很多情况下,让一部分权力、对现实妥协出来,才是政治家的生存之道。

要回答这个问题,就要先否定一个结论,即“春秋战国的动乱是因为周朝开国之初大封开国元勋所致”的说法。首先,真正造成乱世的是战国,而战国时代的显著特征就是陈、蔡这类的缓冲国消失;而新崛起的三晋、田齐、秦都不是宗周元勋。可以说是封建制度的被破坏才引发了战国乱世以及秦王扫六合的空前惨祸。 而而不是反过来。

其次,封建制度本身是在帝国统治存在“技术”性困难的情况下做出的制度补充。 所谓“技术困难”,在没有现代通讯设备和交通工具的时代,中央对地方的控制能力是逐步减弱的。也就是说距离京城越远的地方,越会出现天高皇帝远的情况。所以,封建诸侯,保和诸夏。 尤其是宗周时期,封建的诸侯国都是以城邦形式出现的,也就是当时绝大部分土地都是处于未开发的原始丰饶之地,文明社会只存在于城邑邦,而诸夏的封建制度就是类似于大航海时代欧洲对美洲的移民。 随着几百年间的融合和扩张,这些城邦国家最终变成了一个个领土国家,文明普及到了大部分地区,可以说,这是封建制度留给后人最大的贡献。

尤其是对于刚刚平定商朝和东夷的宗周朝廷而言,与其旷日持久地与这些地方进行军事征战,不如封给亲朋好友,因俗制礼再慢慢推行文明、搞建设。 事实上,这种因势利导的政策在成王时期已经基本成功“刑措不用”长达四十年。而且之前被如管蔡这些诸侯被商朝文明同化的现象也逐渐逆转,即使是商朝的遗民也逐渐承认周礼。而日后的华夏文明也就此逐渐形成。

至于说后来“弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不保其社稷”的根本原因是因为周朝自夷王开始至厉王、幽王时期大规模破坏周礼,导致“乱自上作”,朝廷权威丧尽。而后平王东迁,携王并立,周朝的王师制度体系也日益衰弱导致了诸侯的做大。不然的话,如果真的是同等质量的军队,天子六军再加上效忠与中央的大国三军、次国二军、小国一军,一般都是十对一的比例——谁敢给朝廷脸色看?

宗周时期的中原很像中世纪的欧洲。

周朝玉剑。

周礼的影响至今仍在东亚根深蒂固。

春秋战国动乱局面的恶果是因为周朝立国之初大封开国元勋埋下的种子吗?

西周后乱表面看与封功加赏有关,实质是自身实力不够。

一、周文王打基础,周武王正式立国,当时只是将殷纣王之商打败,对商之各属地还没有能力控制。西周当时虽然比过去强多了,但其控制力与影响力,主要在今关中以西,大部分为西域地。而对今河南以东的大部分地域鞭长莫及。

二、西周刚成立,经济实力与人才不足,一下子管那么大地盘,力不从心,有点老虎吃天之状。于是除过商纣王亲信与军队外,其他商势力因为有过多联系而无大开杀戒。原因在于:西周始祖弃,是在河南濮阳建都之黄帝曾孙帝喾幼子。更直接的关系是,周文王不仅元配太妃是商代的今驻马店一带人,而且他还是商代大臣。包括商纣王前期各商王,对周人都信任、支持。只是西周打败西戎后,西周强了,对商王朝有压力了,纣王才囚禁周文王。因此,除过商王室原地不动外,其他富豪、人才,几乎全强行迁到周都城附近,为其所用。

三、西周体制是分封制,把其族亲全都派到各地任诸侯王。如:光河南的周代六七十个诸侯国,仅西周的就有四十多个。当时这些诸侯王到各地只带少数自已人,而各诸侯国势力还是当地实力派。以至到后来,经济实力与各诸侯国的经济实力,显不出多大优势,更没有强大的军队来威胁或直接打击对其不忠的诸侯国。这样,诸侯国一一发展强大,都没有把西周政权放在眼里,故混乱不止。鞭长莫及的西周,更多的束手无策。

补充:客家人约8000万人。

春秋战国动乱局面的恶果是因为周朝立国之初大封开国元勋埋下的种子吗?

钱君以为,春秋战国时期各诸侯国之间的纷争究其原因其实很多。封建顶多只算是其中之一,而且并不起决定性作用。

纷争的开端其实并不是从各诸侯国之间开始的,而是从外部开始的。所以,应该是文化上的差异。所以,齐桓公小白称霸才会“尊王攘夷”的旗号。甚至在诸侯国内部,有的诸侯国偏居边陲,长期与非华夏文明部落征战,文化亦受其影响深远。导致诸侯国之间文化差异甚大。所以在周诸侯国中秦国也被作为西戎,楚国也被作为南蛮。在很长一段时间内“楚患”亦是中原诸侯最大的祸患。

春秋战国动乱局面的恶果是因为周朝立国之初大封开国元勋埋下的种子吗?

周朝(西、东周)的衰落,原因很多。但是居其首要的,还是“分封制”!

周朝是“家天下”,封地建国所谓“封建”!周天子是“天下”的共主!诸侯是“天下之一隅”,因分封而建国。最高级别是“王”,这得得到周天子认可才行。后来的事实是:誰想建国就建国,周天子已经不好使了,周边的诸侯认可,你就是王。

西周时,成周对外控制力算强的,越往后越弱。到了东周,管不了了,干脆不管。直到人家不让你管了,就亡国下台了。

这不是分封制度的毛病,而是后世的“天子”越来越孱弱!中央对地方不能实施有效管理,以致地方豪强势力越做越大,野心膨胀了就不好弄了。这是人类历史经验的积累过程!没有这个过程,那到现在还是“天子”呢!

周朝的衰落是因分封制引起的,但是它也告诉我们“分封制是落后的制度,已经很早就被淘汰掉了”!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。