《诫子书》作为诸葛亮仅80多字的家书,为何能成为千古绝唱?

谢谢邀请!

诸葛亮写的才八十多字的《诫子书》为什么能够成为千古绝唱呢?

诸葛亮的一生大家都知道,总是勤勤恳恳、励精图治,尽管他一肚子的学问像海洋一样深不可测,可是还是非常的谦虚。参军马谡被委派镇守街亭之时就对王平夸口道:

“吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶?”看看,孔明如此多才,还是常常对下属不耻下问的。诸葛亮就是因为无时无刻保持了这种谦虚谨慎的治学态度,才使得他得以拥有“学富五车,才高八斗”的学问。

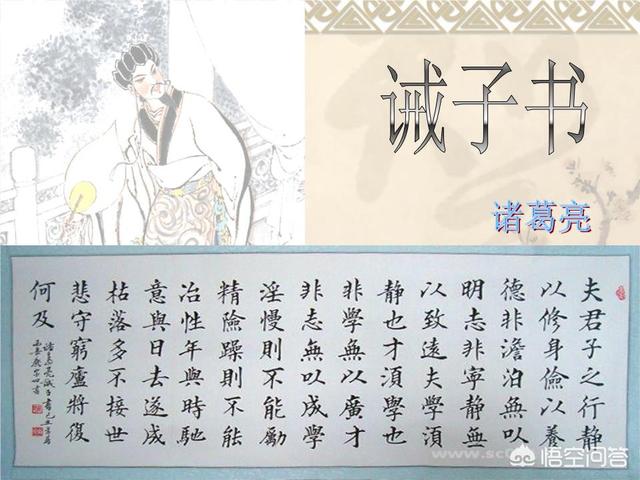

《诫子书》可以说是诸葛亮阐述一生如何求学的总结,可谓是智慧的结晶。真正是一封教人如何“修身齐家治国平天下”的座估铭。我们一起来看看原文:

“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也。非常学无以广才,非志无以成学。韬慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与岁去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及?”这一封信是年已54岁的诸葛亮在北伐的军中,因为长期操劳于国事,无法教导自己的子女,而写给年仅8岁的儿子诸葛瞻的一篇劝学励志信。

当时的时间是蜀汉建兴十二年(234年),诸葛亮已经是最后一次北伐,就在这一次北伐里诸葛亮“志决身歼军务劳”,死于军帐之中。

这一篇书信体裁的作品出自《艺文类聚》,其中的“韬”字在不同的文选中有不同的字体,有的是“淫”,有的是“慆”。这一封信已于2016年入选人民教育出版社语文教材。

下面说一说我对这封信之所以能够成为千古传唱的看法。

这一封信不但讲明了修身养性的方法,而且指出了修身养性的途径,并且指明了立志与学习的关系。

有谈静的,如:静以养身,非宁静无以致远。

有节俭的,如:俭以养德。

有超脱的,如:非淡泊无以明志。

有速度的,如:韬慢则不能励精。

有性格的,如:险躁则不能治性。

有劝学的,如:才须学也,非学无以广才。

有惜时的,如:年与时驰,意与岁去。

又有比喻想象的,如:遂成枯落。

总之 已经包罗了有关于励志成长的各方面问题。可谓是循循善诱、诲人不倦,正是一个老父亲对着儿子喃喃私授之语。

真是“一纸诫子书,千载为父情”,感人肺腑。

我想这大概就是这封信能够流传千古的原因吧。

《诫子书》作为诸葛亮仅80多字的家书,为何能成为千古绝唱?

励志,精品,经典

《诫子书》作为诸葛亮仅80多字的家书,为何能成为千古绝唱?

诫子书之所以能流传久远,我认为主要原有三点:一是充满了积极向上、健康成长的正能量。这种正能量,在短短的篇幅中,浓郁热烈,洋溢其中,让人读之,深受教育,广有启迪。二是充满了忠诚仁爱、友情为善的家国情怀。诫子书,谈的教子育人,内容是教育子辈做人的道理,为诚有爱,有情宽人,敬礼修心,爱国成才,这种思想理念,千百年都是主流价值。三是充满了父慈育子、家和事兴的儒道精神。诫子书的篇幅不长,其字里行间,充满了父亲对子辈的谆谆教诲,充满了儒家教子育人的观念,充满了积极入世、经世致用的儒家思想,父慈子教,家和事兴,让不同年龄的人们,都能从中所得所悟。是故,短短诫子书,流传人世间。

《诫子书》作为诸葛亮仅80多字的家书,为何能成为千古绝唱?

因为《诫子书》完美地符合中国古代的“君子之行”“君子之德”“君子之志”。

一直以来,君子是儒家文化所熏陶出的一种非常正能量的精神人格,在礼崩乐坏的年代,更是引人崇尚,毫无疑问,三国乱世,无疑跟春秋一样,都是新旧秩序交替,社会矛盾重重的时代,莫说至百姓,就连天子,都活在生死边缘,不知道哪天就会被人杀死,害死,为了确保生存资源和生命安全,人的野性被无限放大,而文明的精神则鲜有可见。

在这种年代,依旧能保持君子精神的,就越发可贵,我们之所以敬佩诸葛亮,其中很重要的一点,不正是他身处乱世,却秉持高尚的人格和本心么?

越是黑暗的屋子,烛火就越显光明,越是黑暗的年代,光明就越显耀眼。

除此之外,《诫子书》中,也饱含着父亲对儿子的正确教育理念,修身齐家治国平天下 ,我们现在的时代,虽然也不乏这种有着正确教育观的家长,但许多人,依旧是以邪道教育子女,成天告诉他们打倒别人,利用别人,获取自己的利益为先,是天经地义的,却殊不知只会培养出一个没有人性的后代,不仅会给社会,也会给自身带来灾难。

而诸葛亮以正训国,以正育子,这种家风的传递作用是很明显的,儿子诸葛瞻、孙子诸葛尚都是忠义爱国之士,做到了忠孝两全,这种正统教育思想,任由社会如何变化,都是有益于家,有益于国的。

这是我回答的第17个三国问题,本号专注于三国历史解答,欢迎小伙伴们关注~~~(话说今天不知道为什么总发不出图片...)《诫子书》作为诸葛亮仅80多字的家书,为何能成为千古绝唱?

因为《诫子书》浓缩了作者毕生精华,内容发人深思,后人用于明志,今天依然适用。所以能够流传千古。

《诫子书》作为诸葛亮仅80多字的家书,为何能成为千古绝唱?

古人前车之鉴,流芳百世

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。