儒释道哪个才是中华文化的源头?为什么?

谢邀应答!

第一:

如果我们认同,汉字“中”即静态的阴阳太极图。(反之,阴阳太极图即动态旋转的汉字“中”:丨变S,囗变〇,丨囗交融交汇渐变而成阴阳双鱼状。)那么,只要有“中”存在,儒释道三家哪个也称不上是中华文化的源头!

原因很简单,因为3400年前即存在着一个本义为“徽帜”(徽记和旗帜)的甲金文字“中”!(详见著名考古文字学家唐兰1934年出版的《殷虚文字记》一书)

由于阴阳太极图体现的是一种宇宙客观存在性,所以我们才说,没有什么学说是早于汉字“中”的,也没有什么思想早于古《精蕴》所云“一中为忠,二中为患”的“中”。

即使是《易经》,其学理归结于一点,讲的也是“百姓日用而不知”的汉字“中”!

第二:

如果我们认同,汉字“中”即上下左右、四面八方、东西南北中的“中”,认同“中”即笛卡尔直角坐标系的原点、源点、0点、中点,认同解析几何学给出的“点动成线,线动成面,面动成体”乃至“体动成宇(宙)”的思维逻辑,那么我们就只能按照如下的逻辑思考问题:

在“中即点”的“点”之前,还有什么?或者说,作为可趋而不可即的极限这一数学抽象概念的“点”的“源头”是什么?(至于儒释道三家,分别持“执中”、“虚中”、“守中”的文化理念,可以忽略不计。)

非常希望与广大网友进一步深入探讨!

儒释道哪个才是中华文化的源头?为什么?

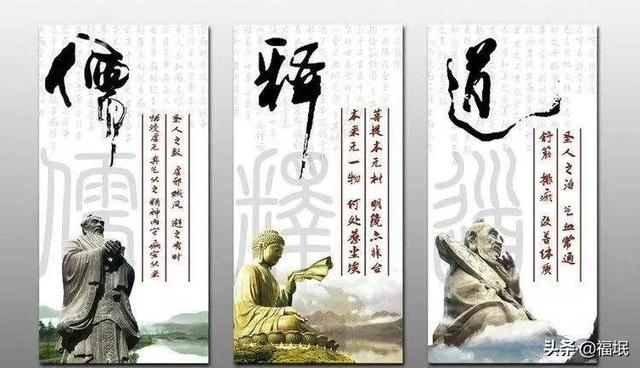

一说起中华传统文化的源头,我们会很自然地联想到儒、释、道三家。这三家文化都充满大智慧,是中华民族智慧的结晶。

这三家,道教源于道家,道家始于老子;儒家创始人就是孔子;佛教则发源于古印度,在战国后期才传入中华,入乡随俗,成为中华文明的一部分。因此形成了与印度并不完全相同的佛教。

如果追溯历史,我们会发现,老子大约出生在公元前580年,孔子生于公元前551年,释迦牟尼,出生于大约公元前565年。由此看来,这三家的创始人,距今大约2500年,而我们常说的一句话就是“中华文明上下五千年”。由此说明,才具有2500多年历史的文化,不可能是我们5000年文明的源头。

那么,在老子、孔子时代,人们一直继承信奉的,又是什么样的文化传统呢?而佛教入乡随俗,又跟从前的中华文化有什么关连?到底是什么智慧,开创了我们中华五千多年的文明呢?

其实,这个问题,历史早就有定论。孔子曾经说过,伏羲是我们远古的先祖,他接受华夏子民供奉已经很久了,普天下的人们都拥护他、爱戴他,他是我们最早的首领。孔子说伏羲创易的时候,仰望苍穹,观察天体现象,体悟宇宙运行规律;低头俯瞰大地,思考地理山川形成的原因,他还观察鸟兽身上的纹路,研究不同地域的生物特征,从此悟出了万事万物运行的奥秘,建立了流传至今的伟大易学。

那么说明,伏羲至少在六七千年前,就已经奠定了中华文明的基础,易是我们文明的根源!所以,易才被尊为众经之首、大道之源,从诞生那一天起,就一直伴随着中华民族,直到今天。像易这样生命力旺盛的文化传承,在整个人类文明中,绝无仅有。所以,创易的伏羲才被尊为人文始祖。

人们只所以推崇《道德经》,它讲的其实都是道的问题,而道的根本在阴阳,即所谓“一阴一阳之谓道”,而阴阳思想则始于伏羲画卦,创于一画开天,画卦定义了阴阳,伏羲才是“阴阳”思想的开山鼻祖,伏羲八卦标志着易的创立。

而对儒家来说,易的地位是至高无上的。儒学六经:《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》中,《易》是排在第一位的。所以,历代公认易是儒学的源泉与核心,所以说,没有了易这块智慧的基石,道、儒就成了建在沙滩上的大厦,飘在空中的楼阁。万世师表的孔子,自己说:“假我五十以学易,可以无大过矣”,因而韦编三绝。韦编三绝就说孔子学习易学,非常用功,把书都用烂了。表达了孔子对易的极度崇拜。

那么佛教又是怎样的呢,大家都知道,它在中国发展非常好,不仅继承了佛教的传统,而且发展出了禅宗,现如今中国佛教具有南传北传与藏传三种,而且四大菩萨的道场都在中国。我们中国,现在成了世界佛学的主流国家。而佛教,在印度已经是非主流宗教了。就像一粒种子,在一块土壤中生存的很艰难,而在中国的土地上却生根开花枝繁叶茂,这说明好种子更需要好土地的滋养,说明中华文明对佛教的发展,乃至生存都具有独特的意义。

而能够让佛教在这片本来不属于它的土地上开花结果,就是易的思想在影响着人们。让佛教在传教的过程中,自动适应中国的风土文化做出改变,也是易的功劳。易经为群经之首,《周易》有“穷理尽性以至于命”的论断,因为易经彻底阐明了万物之理。穷理尽性以至于命,这句话实际上就与佛教思想不谋而合,有殊途同归的意思。

易与儒、佛统一于仁善,这是佛学能在中国立足的重要原因。易的思想教导人们要主张仁义、与儒家强调仁爱、佛家强调慈悲相一致,讲究和谐圆融,所以佛教一经传入,便很快在中国开花结果。

所以,综上来看,是易,撑起了我们这个国家五千年的文明历史,让其不断传承,自成一家,直至现在!

儒释道哪个才是中华文化的源头?为什么?

恳定为道.师法自然.无为而治思想源自三皇五帝.老子们著书立说.宏扬于世.不论年龄.社会地位.孔子问道于老子可见一斑.墨子之法家以典治世.简节实用兴于战国以治乱世.源于道家.儒家用礼.乐将人分方三六九等分而治之.始于周兴于汉初罢辍百家.独尊儒术.方登堂入世.为国人千古行为规范!至今尚有《道经》《德经》孰先?否为后世儒家整理续写文争论?释源自印度.理论已与本土儒道文化相融.自不必多言.一家之言.君子雅正!

儒释道哪个才是中华文化的源头?为什么?

释

释者,释迦牟尼,印度佛教创始人。有人认为公元几十年佛教开始传入中国,至唐朝唐三藏开始鼎盛,至今约1900-1300年左右。“天下名山僧占多”,中国的名山大部分是佛教圣地;佛教至今有二千多部经书,其有引人向善之功能,佛教又与世俗无争,故世人认为乃“出世之法门”。有佛养心之说,但至今只为少数人推崇。

儒儒者,儒家,孔子为祖师爷。后继者孟子将儒家发扬光大,至董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想在封建王朝居统治地位。世人认为乃“入世之法门”。入世法之“学而优则仕”,苦读圣贤书为入官道;孔子之“周游列国”旨在入官道,因不见用而老年教书育人;儒家继承者入世法之“格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”更是壮哉。古以儒者泛指读书人,或读书人即儒生、儒子;至于儒子可教也,即有入官道之秉性、悟性、造化也;儒家之恶在用“仁、义、礼、智、信”掩盖,而行不仁不义、背信弃义之勾当,弑君、弑父、谋权篡位、手足相残、夫妻反目、父子成仇、祸起萧墙、同室操戈、煮豆燃萁、焚书坑儒……这些都是读书人干的;至于后来者之虚伪、假装、假冒是为人民服务,争权夺利是为人民服务,享受荣华富贵是为人民服务,贪赃枉法是为人民服务,奸淫掳掠是为人民服务,男盗女娼是为人民服务,衣冠禽兽是为人民服务……这些也是读书人干的;至于统治者、统治阶级借创造历史之名行谋权篡位、霸占资源财富,这些是读书人干的。故华夏文明之“政统思想”乃统治阶级利用儒家行欺世盗名的思想;而华夏文明之“正统思想”乃“守正务本、本立道生”的劳动者思想。故抢劫掠夺假儒家之“仁、义、礼、智、信”;休养生息用道家之“道”。

道道者,道家,相传由春秋时期老子创立。老子主张道法自然、顺应自然、顺其自然、自然而然、无为而治……;其思想主旨:人与自然和谐共生,人与人和平共处,自然界和谐共生。世人认为乃“守世之法门”。至于道教为土生土长之宗教,自始至今没形成气候,其根本问题是背离了老子的“天道、地道、人道”,无法形成理论体系(相反佛教的理论体系宏大完整),至于后来者打着道家旗号装神弄鬼,到现在某些落后农村道教装神弄鬼死灰复燃;是黑恶势力栽赃、陷害、站污、辱没……。故老子是道家始祖,但与道教无关联。

源头佛家文化入中国1000多年。儒家文化至今2500年左右。从孔子问礼于老子推算,老子年长于孔子,《道德经》先于《论语》;孔子曰:“加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。”,以此推算此言时应该是40多,50岁以后学《易经》才不会出现大的过错,说明《易》已成经典且难学。伏羲作《易》于公元前5000年左右,至今7000多年。

中华文明与儒、释、道关系伏羲画阴阳开天地而作《易》,道生焉,道立焉。老子的“天道、地道、人道”,承伏羲的“混沌之道”(宇宙之道),启“心道、精神道、灵魂道。华夏文明源于伏羲,本于《易》道,立于《易》道,再生于阴阳。故“道”之源是《易经》、《道德经》,《易》之源于伏羲。

本与末关系:《易》“道”、老子“道”是本;儒、释是末。

源与流关系:《易》“道”、老子“道”是源;儒、释是流。

体与用关系:《易》“道”、老子“道”是体;儒、释是用。

“道”是源头活水,水到渠成,水到河成,水到海成,“道”是主流;儒、释末、流也,末、流者,为主流注入点滴细流、点滴能量,而生“源、流”汇成江海也。

儒释道哪个才是中华文化的源头?为什么?

严格意义上说,儒释道都不是中华文化的源头,只能说三者都是中华文化的重要分支。

中华文化的源头应该是上古时代的部落图腾按照著名文化学者易中天先生关于文化和文明的定义,中国文化起源于远古时代的部落图腾,距今应有5000多年的历史。那时虽然还没有出现文字,但作为部落象征的图案却是象形符号的雏形,最终“化”而成“文”,这应该是中华文化的源头。

而中华文明要从国家出现,也就是从周朝封建国家建立开始,距今有3500年的历史。中国的道家和儒家(这时还不能叫做道教和儒教)就是在东周时期形成的,分别由同时代的老子和孔子创立,距今3000多年的历史。

佛教从印度传入中国还要晚许多,那是汉代的事了,但儒家和道家演变成儒教和道教却大致也是这个时期,到了唐朝,三大教才算完全定型并在中华文化中融合发展,成为主流文化分支。

儒释道都是中华文化的重要组成部分,但儒家对中国文化影响更大道家代表人物是春秋时期的老子,核心思想是“道法自然,无为而治”;儒家的代表人物是春秋时期的孔子,核心思想是“仁义礼智信”和“中庸之道”。二者的区别在于道家讲究“天道”,儒家崇尚“人道”。后来道教将老子奉为太上老君,作为教主,但道教同道家却完全不是一回事。

佛教从印度传入中国,一开始就是一种“教”。但佛教进入中国之后很快就受到儒家和道家文化的融合,并最终发展成为中国自己的本土文化。在中国历史上,佛教和道教此起彼伏,经过了多次兴衰轮回,唯有儒家被历代封建王朝奉为国教,孔子被尊为“至圣先师”,其后代嫡孙则一直被封为“衍圣公”。

由此,儒家对中华文化的影响最大,但也不能称其为中华文化的源头。

儒释道哪个才是中华文化的源头?为什么?

一、释

释家是指佛家,因为佛家的创始人是释迦牟尼,所以佛家也叫释家。

东汉永平七年(公元64年),汉明帝刘庄(刘秀之子)因为梦里梦见了一樽高大金人。大臣傅毅见多识广,根据皇帝的描述,他启奏说“西方有神,称为佛,就像您梦到的那个样子”。汉明帝听罢非常高兴,于是派出大臣蔡音、秦景等十余人出使西域,拜求佛经、佛法。

蔡音、秦景等取经人离开了京都,踏上了“西天取经”的万里征途。可巧,在大月氏国(今阿富汗境至中亚一带),他们遇到印度高僧摄摩腾、竺法兰,见到了佛经和释迦牟尼佛白毡像,就恳请二位高僧东赴中国弘扬佛教。

永平十年(公元67年),两位印度高僧答应了使者的请求,便和东汉使者一道,用白马驮载佛经、佛像一起返回洛阳。汉明帝见到佛经、佛像,十分高兴,对二位高僧极为礼重,亲自予以接待,并安排他们在当时负责外交事务的官署“鸿胪寺”暂住。

汉明帝敕令在洛阳西雍门外兴建僧院。为纪念白马驮经,取名“白马寺”。“寺”字即源于“鸿胪寺”之“寺”字,后来“寺”字便成了中国寺院的一种泛称。摄摩腾和竺法兰在此译出《四十二章经》,为现存中国第一部汉译佛典。

二、儒儒家是孔子所创立、孟子所发展、荀子所集其大成,之后延绵不断,为历代儒客推崇,至今仍有一定生命力的学术流派。

儒家原先是先秦诸子百家之一,其创始人是孔子。

后来汉武帝为了维护封建专制统治,听从董仲舒"罢黜百家,独尊儒术"的建议,对思想实施钳制,使儒家发扬光大。

孔子(前551-前479),那么儒家可以说源自公元前500年左右的春秋时期。

三、道春秋时期,老子集古圣先贤之大智慧。总结了古老的道家思想的精华,形成了道家完整系统的理论,标志着道家思想已经正式成型。道家是对中华哲学、文学、科技、艺术、音乐、养生、宗教等等影响最深远的学派。

老子以黄帝、伊尹、太公、辛甲、鬻子、老子、文子、列子、庄子、管子、鹖冠子等等为主要代表,主张“无为、璞朴、与时迁移,应物变化,”等等。尤其重要的是,道家虽有经典著作,可思想并不圈囿(quānyòu)于著作之中。

老子也是春秋时期的人,比孔子年长20岁左右,孔子曾求学老子。

结论:要按时间先后顺序,应该是:道、儒、释

按影响来说:儒家渊源最深,也能够贴近人们的生活。佛教和道教,或者说佛义和道旨只有部分人能够理解和认同。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。