为什么日军大佐的能力那么出众?

日本的军衔从上到下分别是大元帅、元帅、大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、曹长、军曹、伍长、等兵、一等兵、二等兵,其中大元帅和元帅是荣誉军衔,严格意义上不算在正式军衔之列,而军官是指少尉到大将这9个级别。

大佐可以是作战参谋,也可以是带兵打仗的将领。带兵打仗的话,大佐一般可以指挥3000人左右的军队(一个联队),相当于一个旅。所以我们可以说,大佐也相当于一个旅长。

日军大佐为什么那么优秀,这跟日本的军官选拔制度有关。日本军队提拔将领只看能力,不看出身只看才华;不看你是不是老乡,只看你有没有作战经验;也不看你在上面有没有关系。

这就是说,只要你有文凭、有才干,哪怕你出身平民,也跟名将之后处在一个起跑线上,都有机会脱颖而出、步步高升,当上大佐。

日本人明白,一支论资排辈、论出身和籍贯提拔干部的军队,只能像李鸿章的军队那样战无不败。

我们不妨从日本战犯东条英机的成长过程,来看一下在日本军队,当一个大佐该有多难。

东条英机的老爸叫东条英教,是日本近代军事家,军衔是日本陆军中将,是日本陆军大学第一期首席毕业生,还到德国深造过,参加过甲午战争和日俄战争,著有兵法《战术麓之尘》。

毫不夸张地说,东条英机是含着金钥匙出生的,根红苗正。这样的人如果从军,一定是处处受到关照,一路高升,像坐火箭一样。

但是,东条英机的升迁之路非常漫长。

1899年9月,15岁东条英机进入东京地方陆军幼年学校学习,三年之后,1902年9月,18岁的东条英机进入陆军中央幼年学校学习。

之后,东条英机由陆军中央幼年学校升入陆军士官学校深造。

在1904年的日俄战争中,东条英机被编到陆军第3师团,到战场上去锻炼。

整整十年之后(1915年),34岁的东条英机才从日本陆军大学第27期毕业。

毕业后,作为品学兼优的苗子,东条被派到陆军省当一个实习生,从陆军大学的教官做起,后来凭着自己的才干脱颖而出,被提拔为陆军省军务局参谋。

1929年8月,东条才担任了步兵第1联队长,位及大佐。此时的他,已经是45岁“高龄”,白了少年头。

老爸是军事家,中将,当个大佐就这么难,可以说是千锤百炼,这样的大佐能不出色吗?

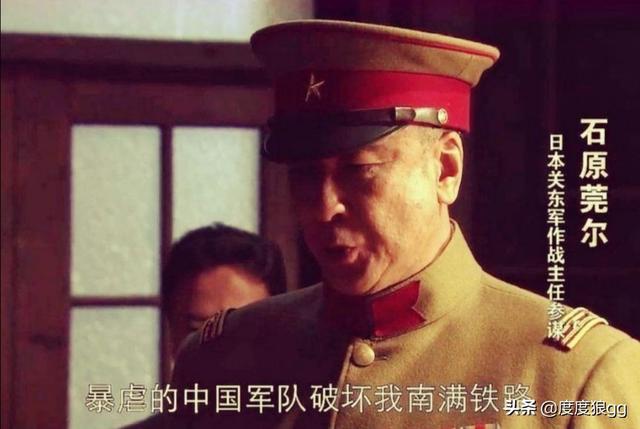

二战日军中,还有一个非常有名,让中国人恨得咬牙切齿的大佐——石原莞尔 。

此人之所以赫赫有名,因为他是918事变的元凶,是日军侵占东北作战计划的制定者。同时参与计划制定的,也都不是什么大腕,他们是:板垣征四郎大佐,花谷正少佐和今田新太郎少佐,而石原当时只是个中佐。

石原的大佐之路也不是那么平坦,甚至充满艰辛。

石原也是官二代,父亲曾担任鹤冈市警察署署长,但是他也没有被特别照顾,而是靠着自己的努力一步步成长起来。

1902年石原进入仙台陆军地方幼年学校第六期学习;1905年,石原转入日本陆军中央幼年学校。

1907年毕业后,石原进入步兵第32联队当士官候补生,并于当年12月进入日本陆军士官学校学习,并以第21期步兵课第6名的成绩毕业。

陆士毕业后石原并没有得到升迁,而是重回第32联队下基层锻炼。

1902年进入仙台陆军地方幼年学校第六期学习,以第三名的身份毕业。

1915年,石原考入日本陆军大学。

陆军大学毕业后,1920年4月,被派往驻汉口的日军华中派遣队司令部。不过,被派到这里不是当大官养尊处优,而是当马仔。

石原用一年多时间考察,走遍中国湖南、四川、南京、上海、杭州等地的山山水水。他跋涉万里,餐风露宿,搜集政治、经济和军事情报,了解中国的风土人情,官场生态,民风民俗和意识形态、思维方式以及价值观,为日本侵华做准备。

石原到了中国以后,肯定不能穿日本军服,而是化装成中国人到处侦察。

最叫人难以置信的是,他曾经出现在码头,当一名扛大包的苦力,跟中国工人吃住在一起,生活了大半个月。

期间吃了不少苦,还被国民党警察敲诈勒索,拿去了身上最后的一个铜板,还差点把命丢在那里。

1928年10月,日本陆军大学毕业的石原莞尔被调任关东军参谋,还是中佐军衔。这时候,石原已经39岁。

相比之下,中国军人当一个旅长,就显得容易得多。

蒋介石的得意门生王耀武,20岁上黄埔军校,26岁当团长。1932年,补充一旅旅长,少将军衔,这时候王耀武才28岁。

黄埔三杰之一的胡宗南,1928年担任旅长,当时他也不过32岁。

国军将领张灵甫,23岁上黄埔军校,30岁就当了团长。1938年,荣升为51师153旅少将旅长。跟上面两位相比,张灵甫属于大器晚成,但这一年张灵甫也不过才35岁。

需要说明的是,黄埔军校学制只有三年,一年理论,两年实践。但事实上,由于战事紧张,没有几个人可以上满整个学期的。

这样一比较,日军大佐能力出众就不难理解了。不过能力再出众,如果为之奋斗的一切是非正义的,最终也是枉费心机。

为什么日军大佐的能力那么出众?

到上个世纪20年代末期,日本陆军内部形成了一个松散的团体,这个团体的主要成员,都是做到了陆军省和参谋本部课长级别位置的军官,也就是昭和军阀“一夕会”的那帮人。这帮狂热的少壮派军官有个共识:既然张学良已经投靠南京政府,那么日本人早晚会失去对东北的控制和影响力,必须以武力夺取之。

这其中的代表性人物当然就是石原菀尔,彼时还是陆军大学的教官,他在陆军内部发表了一系列文章,提出了有关侵略我国东北的理论和主张,形成了所谓的“石原构想”。1928年10月,在这帮少壮派军官的运作下,石原调任关东军作战主任参谋,军衔为陆军中佐,而在旅顺的关东军司令部,他又邂逅了早年在武汉的老相识:关东军高级参谋板垣征四郎,陆军大佐。

板垣这个高级参谋接替的是谁呢?就是四个月前实施爆破炸死张作霖的河本大作大佐,丫事情败露后被调回国转为预备役,按照日军中前任可以推荐后任的惯例,河本离职前推荐了板垣(时任驻天津的驻屯军步兵联队长)。所以啊,这帮目标一致的家伙都是通着气的,在某种意义上,是“前仆后继”也要侵略东北,而不顾日本政府的政策如何。

在日本陆军特有的“参谋体系”之下,这帮佐官参谋都有个共同点:陆军士官学校的学历之外,还铁定毕业于陆军大学,否则决难爬到军部重要部课和各级司令部参谋的位置上的。不过呢军衔也未必都是大佐,像石原就还是中佐呢,因为1928年的时候,这厮才39岁还比较年轻,中佐的“停年”还没有混足,而板垣征四郎已经43岁完成了晋升。

尽管板垣的级别和军衔都高于石原菀尔,但是在侵略东北的阴谋酝酿中,其实是石原占主导的,他们通过组织“参谋旅行”逐渐摸清了东北军的布防情况。尤其是1930年东北军11万精锐入关以后,石原和板垣认为机会来了,他们秘密制定了一个“以寡制众”的策略,决定以突然袭击的方式打击留驻辽沈地区的东北军,迅速攻占沈阳,并且在其他国家的干涉尚未开始时,一举占领东北其他战略要地。

到1931年的春天,石原的腹案已经成形:先将沈阳郊外的南满铁路柳条湖段炸毁(距离东北军北大营仅800米),然后栽赃给东北军,随即发动攻击。为了实现这一阴谋,石原又秘密聚集了一批少壮派军官:关东军参谋片仓衷少佐、沈阳特务机关长辅佐官花谷正少佐,这年夏天,比板垣还高两界的土肥原贤二大佐调任沈阳特务机关长,于是这帮杂碎就凑齐了。

尽管密谋活动瞒着关东军司令和参谋长,但是石原的计划却得到了陆军省军务科长永田铁山大佐、参谋本部战史课长冈村宁次大佐、参谋本部整备局动员课长东条英机大佐等等的支持,这几个货在抗日战争中扮演什么角色大家都很清楚。所以说,“九一八事变”的爆发不是孤立的,也不是偶然的,而是一帮日军佐级军官的“共识”,能力没看出来怎么出众,狂热倒是真的。

石原菀尔虽然有“只用竹刀就足以吓退张学良”的狂妄,但是行事并不鲁莽,考虑到关东军轮值的第2师团仅有11000余人(非战时状态下日军师团就这么多人),对付辽沈地区的6万东北军有点困难,所以又通过私人关系联络了日本驻半岛的“CX军”参谋神田正种中佐。这家伙熟悉抗战史的都应该了解,是后来长沙会战期间的第6师团长,别看当时也只是个参谋,能量也是不小。

神田正种(这厮之前当过关东军司令部附)立即表态:只要关东军发动起来,“CX军”就敢动,一定会迅速派部队越境增援,至于怎么搞定军司令官林铣十郎中将,他有办法。看见了吧?两个军司令部的一帮佐官参谋,就敢背着政府和军部策划如此的惊天阴谋,这就是那个年代日本陆军参谋的飞扬跋扈和目中无人。

石原等人原定的攻击时间为1931年9月28日,因为东北那个时间基本秋收完毕,便于日军调动和行动。然而这么些鬼子参谋参与的秘密行动,想彻底瞒过日本军部也是不可能的,所以在9月中旬,陆军大臣南次郎和参谋总长金谷范三也闻着了一点风声,为了制止这帮参谋胡来,特别派出参谋本部作战部长建川美次少将,9月15日从东京动身,前往沈阳“视察”。

然而这个建川其实也是一伙的,他居然从釜山坐着火车慢悠悠过来的,就是在给石原等人留出时间,而得到消息的石原菀尔立即做出了提前动手的决定。就在建川到达沈阳当天,板垣先给他接风洗尘安排喝酒睡觉,然后就赶回沈阳特务机关,下达了行动指令,1931年9月18日22点25分,日军南满铁路独立守备队第2大队第3中队长川岛正大尉,让柳条湖附近的铁路炸响了。

然后就是无耻的贼喊捉贼,川岛带着本队180名鬼子兵,率先向北大营发动进攻,“九一八事变”就这样爆发了。

(河本大作剧照)

为什么日军大佐的能力那么出众?

昭和军阀是日本发动第二次世界大战的核心力量,这些人几乎都是“陆大”的首席或者“军刀组”成员,但军衔不一定都是大佐。

1904年,冈村宁次、永田铁山和小敏畑四郎,一起成为日本陆军士官学校16期的学生,以优异成绩毕业后进入陆军大学,三人“陆大”毕业成绩分别为:第8、第2和首席。后来三人皆以少佐军衔成为了日本驻外武官。1921年10月27日,他们在德国巴登巴登疗养地举行了一次秘密私人聚会,讨论时政,一致认为,通过军人控制和治理国家才是日本今后的唯一出路,实行“军主政从”。

要做到“军主政从”,就必须改革现行陆军体系,少壮派军官要联合起来,形成军部内的一股新势力,这就是昭和军阀。

东条英机也参加这次巴登巴登聚会,只不过他是第二天才赶来的。后来有人说,其实东条英机第一天就来了,但没有资格参加讨论,说他第二天才到只是为了照顾东条的面子而已。

东条为什么没有资格参加讨论呢?原来东条英机“陆士”17期毕业,考“陆大”连续三年都考不上,最后靠老爹东条英教“首期首席”的威名才被照顾上了“陆大”。在“陆士”16期三个出色学兄眼里,他也就够格端茶送水、把把风,没有资格参与密谋。

冈村、永田、小敏畑这三人后来被称为“三羽乌”,在日语中是“三只乌鸦”的意思。巴登巴登后,除了上重四人外,“三羽乌”很快又从才华出众的陆军少壮派军官中选出了七个人加入他们的组织,他们是:梅津美治郎、山下奉文、中村小太郎、中岛今朝吾、下村定、松井石根、矶谷廉介,当时的职务也都是日本驻外武官。11人的“巴登巴登集团”就此形成。

几年后冈村他们四人先后回到国内,与他们经常在一起畅想未来的又多了两个人,河本大作和板垣征四郎。六个人的小团队迅速扩大到十九人,形成了一个表面上是联谊性质的小组织,取名“二叶会”。这些后来者包括土肥原贤二、矶谷廉介、山冈重厚、冈部直三郎、山下奉文等等。二叶会”以“陆士”16期同学为核心,主要由15期到18期的人员组成。

就在“二叶会”频频聚会期间,永田铁山还示意“陆士”22期的铃木贞一逐渐联络到20期到25期的23人,于1928年11月成立了另一组织“无名会”。成员包括铃木贞一、石原莞尔、土桥勇逸、武藤章、桥本群、横山勇、牟田口廉也、根本博、田中新一、富永恭次等等。

“无名会”第一次聚会由当时的陆大教官石原莞尔中佐讲述“空军作战”,第二次聚会就是热烈讨论所谓的“满州问题”。后来由于河本大作策划炸死了张作霖,为了团结起来一起保护河本大作,永田铁山把“二叶会”和“无名会”合并在一起,改称“一夕会”。但在形式上两会仍然各自存在。

这还仅仅是冰山一角。1930年以桥本欣五郎为首成立了由陆军省、参谋本部少壮派军官组成的“樱会”。“樱会”极力鼓吹“战争乃创造之父,文化之母”,强调为推进国家改造和建立军部政权应不惜使用武力,后来逐渐吸收基层的军官参加,使得成员达到了60人。

就在这一段时期,日本一系列类似的右翼团体如“雨后春笋”般纷纷出现。比较著名的还有“天剑党”、“血盟团”、“王师会”、“行地社”等等。到1933年时,全国类似的团体数量已达500余个,最多的时候总人数达到了三万多人。这里边几乎聚集了日本陆军所有蠢蠢欲动的少壮派精英。

而在所有的日本陆军少壮派精英中,执其牛耳者非石原莞尔莫属。石原被称为日本陆军大学“有史以来第一大脑”,是昭和三大参谋之首,号称“昭和第一兵家”。作为日本陆军中的另类和天才的谋略家,可以说日本侵华的一半“功劳”都要算在他的头上。

1907年6月,石原进入步兵第32联队当士官候补生,并于当年12月进入日本陆军士官学校学习,最后以第21期步兵课第6名的成绩毕业。“陆士”毕业后,石原莞尔来到回到步兵第32联队。1915年,石原考入日本陆军大学第30期,并以第二名的成绩毕业。

1920年4月,石原被派往驻汉口的日军华中派遣队。他用一年多的时间考察了中国湖南、四川、南京、上海、杭州等地,搜集政治、经济和军事情报。就是在这里,石原初步形成其“大陆扩张”侵略战略思想。

完整地体现了石原战争思想的是《战争史大观》,在其中他提出所谓了“最终的战争”以及“满蒙生命论”。石原的“满蒙生命论”出炉后,由于与当时日本陆军的思路相吻合而被大肆吹捧,成为关东军后来策动“九一八”事变的思想指南。

皇姑屯事件4个月后的1928年10月,石原莞尔赴关东军出任作战主任参谋,不久板垣征四郎也来到满洲接任河本大作离任后空缺的高级参谋职位。板垣征四郎和石原莞尔前后组织了三次“参谋旅行”演习。经过三次参谋“旅行”,他们对长春、哈尔滨、海拉尔、山海关、锦州等地的地形和中国军队的军情进行了刺探。

石原以三次参谋旅行为基础,制定了侵略中国东北的作战计划,这个“以寡制众”的计划决定以突然袭击方式给中国军队以致命打击。尽管实力悬殊,石原等人还是决定铤而走险。“九一八事变”就是后来被称为昭和时期三大“下克上”事件的第一件。

对于关东军所采取的行动,虽然日本政府一直持谨慎态度,但军部一直是默许的。所有的问题就归结为:只能成功,不能失败。后来事实证明石原的判断完全正确。

正是由于石原莞尔、板垣征四郎、辻政信、服部卓四郎、富永恭次、佐藤贤了这些人,制造了“九一八事变”、“诺门坎事件”、“北部法属印度支那进驻事件”昭和时期三大“下克上”事件,产生了重大影响,使他们一时“声名大噪”,进而让人觉得日本陆军的参谋们“能力出众”。

可这和他们军衔是不是大佐根本没有关系。

所有图片均来自网络 侵权删

为什么日军大佐的能力那么出众?

对于日本历来严苛的阶级等级观念来说,贵族阶级和有政治背景的人,始终把持着社会各个阶层的高等职位,甚至掌握着国家的命脉,而大佐在军队里,是日本中层和底层人的天花板,为此大家都是不惜一切代价,挤破头的想达到这一目标,换句话说,就是通过不懈努力和实力争取到这一职位的,不仅能力出众,可以说是出类拔萃。

二战时期的日军军官,采用的是将,佐,尉九等制军衔,比如大将,中将,少将,大佐,中佐,少佐,大尉,中尉,少尉,剩下的就是普通士兵了,但也会如此划分。

由于日本社会自古以来的阶级等级观念,能出任大佐这一职务,多半都是从基层官兵,在军校和战斗中有优异表现,获得军方高层认可,一步一步用实际能力熬出头的。

二战时期日军的大佐,相当于我们同时期军队里的团长和旅长的权力之间。

日军的基层军官达到大佐这一职位,再往上升已无可能,因为那是另一个阶级下所独掌握的另一种权力,不是他们可以进入,甚至所能参与的权力争斗的游戏。

日军大佐一般可以任职于师团,旅团参谋的职务,但是没有什么实际的权力,而联队长却是实实在在掌握着领导权,也是很多大佐梦寐以求的职位。

日军一个联队有3000人左右,但是单兵素养和武器装备,都高出同时期的中国团级军队不少,一个日军联队,三四个中国团级军队都不一定吃的下,战斗力可见有多么强悍。

从1931年的九一八事变算起,直到1945年抗日战争结束,总共才有83名日军大佐被我军击毙,俘获仅一人,可见就算是日军的一个联队,我军都很少实现全歼的局面,还不知道要比日军付出多少的代价,可见日军大佐的指挥能力,还有整个联队的作战力,都是日军整个军队里的中坚骨干力量。

同时期我八路军也是以团级作战,为主要力量,通过《亮剑》里的独立团团长李云龙,《雪豹》里的独立团团长周卫国,都是在根据地和日军优势兵力周旋,所以都以独立的名义,给了军事上很大的自主权,在灵活作战的条件下,更能把握好战机,给予敌人最大的破坏力和杀伤力。

后来彭德怀发动的“百团大战”,就是由这些久经沙场的团级作战力量组成,对日军的交通要道和军火库以及其他军事设施,重创了日军,从此侵华日军开始把八路军做为主要作战对象,进行了全方位多次的围剿,都被我八路军化整为零的战术所化解。

日军大佐指挥和作战能力如此出众,是建立在他们多年侵略扩张的政策基础上,整体军力在此发展的前提下,再加上工业化的推进,造就了日军不止大佐的能力,就如偷袭珍珠港的始作俑者,山本五十六大将,南云忠一中将,侵华日军冈村宁次大将,有“马来之虎”称号的山下奉文大将等等,都有过人的军事指挥能力,为日本的侵略战争立下“赫赫战功”。

这些日军将领为法西斯和军国主义,冲锋陷阵,杀人放火,可谓是双手沾满鲜血的刽子手和恶魔,简直是十恶不赦。

日军大佐指挥能力再怎么优秀,但作为岛国人在思想观念上,还是固守着自己传统的一面。

比如在侵华战争中,装备精良的日军,除了炮火试射之后,就是在坦克机枪掩护下发起进攻,再不然搞个迂回作战,内外开花的打法,自始自终这一套都没有改变过,被中国熟悉和掌握之后,日军开始在中国战场受挫,最终引发了太平洋战争的爆发,也走上了自己的穷途末路!

还是那句话,战争打的是天时地利与人和,胜负的天枰不是由一两个大佐,几十几百万人所能决定的,输赢的结果,早已在正义的法码下,给出了公正的审判。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。