历史上有哪些好哥们反目成仇的?

孙中山早年在广州组织革命政府时期,主要军事支柱其实就是粤军,因为黄埔系军队成形很晚并且羽翼未丰。1919年“建国粤军”就已整编成为两个军,以陈炯明为总司令兼第一军军长,而第二军军长便是毕业于日本陆军士官学校的许崇智,1906年加入同盟会的元老级人物。

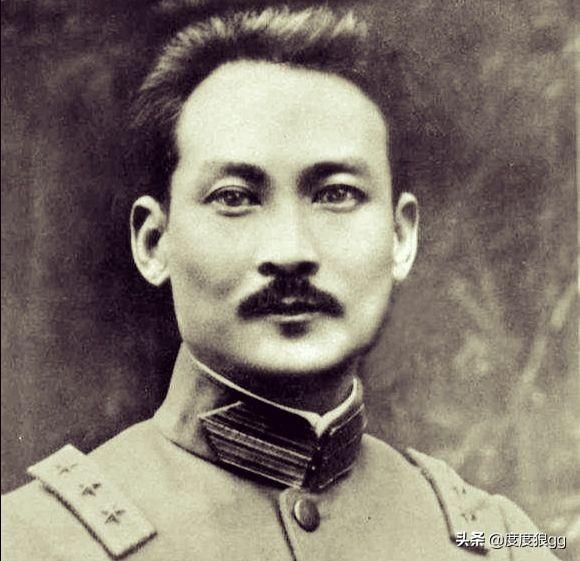

(许崇智)

所以蒋某人在投奔孙中山的早期,始终是在粤军混事的,并且陈炯明和许崇智也都比较欣赏这个浙江小伙。蒋某人有个习性,特别喜欢用辞职来证明自己和巩固地位,根据不完全统计,孙中山在世期间,蒋某人总共辞职再复任达到14次之多,特别能折腾,而某次辞职时陈炯明大加挽留:“粤军可百败,而不可一日无兄也”,可见对小蒋同志的认可。

至于许崇智,更是与蒋某人过从甚密,早在1915年他就与张静江、蒋某人“义结金兰”,成为了换帖的兄弟。陈炯明与孙中山决裂后,许崇智一跃成为粤军领袖,对蒋某人也是照顾有加,粤系军官团一向比较排外,蒋某人能够在粤军站稳脚跟,与许崇智的力挺是密不可分的,许经常教导粤军将士不要排斥蒋。即便是出任黄埔军校校长时,蒋某人仍然兼任着粤军参谋长,而总司令当然是许崇智。

(粤军蒋参谋长)

孙中山在军事上也十分倚重粤军和许崇智的才能,一直将其视为左右手,而视粤军为主力军,那么追随于孙中山的蒋某人自然也极力处好与许崇智的关系,大哥小弟甚为亲热。1924年陈炯明叛变,孙中山邀请当时在上海的许崇智返粤出任粤军总司令,后者曾提出五项要求作为赴任条件,其中的第二条就是必须由蒋某人担任参谋长,你就说哥们关系铁不铁吧?

哥们虽然好,但其实政治野心更大的蒋某人,骨子里面是有些轻视这位结拜大哥的,认为许崇智仅仅是个军人,在政治上比较幼稚,蒋在一封私人信函中曾经提及对许崇智的评价:“办事无序,重内轻外”。也就是说,在大哥小弟打得非常热乎的时机,蒋某人已经有了寻找机会取而代之的念头,而他的这位大哥却浑然不知。

(陈炯明)

1925年孙中山逝世后,陆军上将许崇智成为了国民政府军事部长、广东省主席兼粤军总司令,可谓权倾一时,成为当时广州政府最大的实力派,就连国府主席后来的汪逆,由于没有兵权和不能直接插手广东军政,其实也没有许崇智的实权之大。然而一件意外发生的事件,终于让蒋某人抓住机会上位成功,也注定了两兄弟反目成仇。

这就是1924年8月20日的廖仲闿被刺案,廖时任国民政府财政部长、军事委员会常务委员、广东省政府财政厅长,是广州政府左派的重要人物,他的被刺身亡立即引发轩然大波。在苏联顾问鲍罗庭的提议下,以汪、蒋和许崇智三人组成特别委员会,一方面控制广州局势,另一方面全权调查处理廖案。

(国民政府成立大会上的许崇智)

蒋某人翻手为云覆手为雨的手段初露,期间涉案被抓的军官,有多人出自粤军系统,尽管许崇智未必知情,蒋某人仍然穷追不舍,派亲信给结拜大哥捎信一封:“粤军已有变动,请总司令去上海暂避一下,由我代为安排整顿,6个月后,再请回来共同主持北伐”。言外之意,此事大哥你脱不了干系,我也不方便抓捕你,你还是赶紧跑路吧。

按理说,许崇智在广州的军事实力并不在蒋某人之下,然而其为人的中庸和政治上的不成熟,让他做出了错误的选择:首先是感觉粤军内部有人参与谋刺事件,让许崇智感觉挂不住脸;其次是判断蒋在广州的实力已经超过于他,硬抗估计没戏;最后是对孙中山事业的所谓忠诚,总之,许崇智在短时间内就提出了辞职,远避上海。

蒋某人做事情那是手段毒辣的,其实在派人捎信的同时,以黄埔学生军为主的武装力量已经控制了广州城防,连许崇智的官邸也被包围,也就是说,如果许崇智不按他的意思出走,“武力解决”也不是不可能的,什么大哥小弟,到这个时候通通不值一文,攫取权力才是第一位的。不久汪也被逼出洋,蒋某人就此成为广州政府最大的实权派。

这一年蒋某人38岁,而许崇智也不过39岁,亦即还未到中年便彻底离开了政治舞台,什么“再回来主持北伐”的许诺都是鬼话。30年代,屁股已经坐稳的蒋某人故作姿态,邀请许崇智出任“监察院副院长”,许崇智早看透了自己这位盟弟的为人,始终拒绝赴任,后来干脆移居香港。

历史上有哪些好哥们反目成仇的?

他是滇军名将,曾经是朱德的至交好友,却又兵戎相见,同室操戈。

他是常败将军,屡屡进犯红军,却每每被红军击败。

他声名不显,却因歌谣“不费红军三分力, 打败江西‘两只羊’”而贻笑千古。

他就是国民革命军第9军27师师长、云南宪兵司令、陆军中将杨如轩。

1927年10月,毛泽东率领湘赣边秋收起义的工农革命军到达罗霄山脉中段的井冈山地区,开辟了著名的井冈山革命根据地。

毛泽东率秋收起义部队开辟井冈山根据地

1928年4月底,朱德、陈毅等人率领南昌起义保存下来的部队和湘南起义部队到达井冈山,和毛泽东领导的工农革命军在龙市胜利会师。

同年12月,彭德怀、滕代远等人率领红5军主力到达井冈山,同红4军会师,极大了增强了井冈山根据地实力。

井冈山革命根据地的蓬勃发展,引起了敌人极大的震恐,自根据地建立以来,敌人就调集重兵进犯根据地。

其中进犯次数最多的敌军将领就是杨如轩。

在对井冈山四次“进剿”中, 第一次到第三次,杨如轩都担任总指挥, 最后一次,担任前线指挥。

01、相交莫逆杨如轩,云南宾川人,1895年出生,后考入云南陆军讲武堂。

杨如轩与朱德、朱培德、范石生、金汉鼎、王钧、杨池生、杨希闵、杨蓁、邓泰中、李应恒、董鸿勋等日后滇军名将是同窗好友。

在云南讲武堂读书期间, 杨如轩曾和朱德、朱培德、杨池生、唐淮源、金汉鼎、范石生等人一起组织过五华社, 宣传革命思想,并成为结拜兄弟。

滇军时期的朱德

1911年10月30日(农历九月初九日,重阳节),滇军名将蔡锷、唐继尧等人在昆明发动重九起义,响应武昌起义,起义军成立了都督府,由蔡锷任云南都督,云南胜利光复。

杨如轩和朱德就参加了恩师蔡锷领导的这次武装起义,投身于辛亥革命浪潮。

重九起义后,杨如轩再次回到云南讲武堂继续学习。

当时刚毕业不久的朱德成为了云南讲武堂的军事教官,和杨如轩算是亦师亦友。

杨如轩毕业后,分配在昆明干海子补充队,1915年夏,升任补充队第七连连长,而朱德则历任滇军营长、副团长、团长。

从此,杨如轩和朱德并肩战斗,参加了滇军护国战争。

时任滇军步兵第10团团长的朱德被编在护国军第1军第3梯团第6支队,而杨如轩被编在第1军第3梯团第6支队第2营任营副兼第7连连长,朱德是杨如轩的顶头上司。

护国战争胜利后,朱德升任滇军旅长,杨如轩升任团长。

在战斗中,杨如轩和朱德结下了深厚的友谊,两人相交莫逆。

滇军时期的杨如轩

此后,杨如轩历任滇军旅长、讨逆军第1军第2师师长(总司令兼第一军长杨希闵)。

1923年3月,孙中山将讨逆军改编为中央直辖滇军,杨希闵任总司令,杨如轩任第2师师长。

不久,滇军发生内讧,孙中山免去杨如轩师长职务。

杨如轩一气之下投奔北洋军阀吴佩孚,任前敌总指挥。

1926年,北伐战争节节胜利之际,杨如轩见吴佩孚大势已去,只好宣布下野。

关键时刻,杨如轩在云南讲武堂另一个同窗好友国民革命军第3军军长朱培德(朱培德与朱德并称云南讲武堂“模范二朱”)拉了他一把,重新将他拉回国民革命军阵营。

而此时的朱德正担任国民革命军第3军军官教育团团长兼任南昌市公安局长。

有所不同的是,朱德在十月革命和五四运动的影响下,他逐渐接受马克思主义,开始了不一样的革命之路,而杨如轩依旧是一个军阀。

1927年8月1日,朱德参加了著名的八一南昌起义,任起义军第9军军长。

南昌起义后,留守江西九江的国民革命军第9军(军长金汉鼎,下辖韦杵的第28师,周志群的第29师)为镇压南昌起义,将杨如轩所部改编为第9军27师,杨如轩任师长,驻军抚州,负责安靖后方秩序。

南昌起义后,朱德率领起义军南下广东前夕, 曾还派人给杨如轩送信, 劝其加入革命。

杨如轩思虑再三,没有答应老学长的邀请,但是当起义军路过他的防区时, 他下令不予阻截, 悄悄退出城外给起义军让路。

杨如轩剧照

杨如轩希望用这种方式,避免和朱德兵戎相见,可惜道不同不相为谋,随着形势的发展,他的努力成为枉然。

02、兵戎相见1927年9月底, 毛泽东率领秋收起义部队, 建立了井冈山革命根据地。

当时,驻扎在南昌的国民党江西省主席朱培德,无法坐视毛泽东在自己辖区发展根据地,他立刻下令驻吉安的杨如轩率第27师“剿匪”,并令杨如轩担任“剿匪”总指挥。

1928年2月上旬, 杨如轩向井冈山根据地进发,发动了对井冈山根据地的第一次“进剿”。

杨如轩随即制定作战计划。

令第27师第81团和第27师第79团的1个营进攻万安, 威逼遂川;

令第27师第79团的另外1个营经永新推进到井冈山北大门宁冈县城新城。

毛泽东闻讯后,迅速集结部队撤离遂川,返回茨坪(井冈山核心地区)准备迎战。

而后,毛泽东根据敌人部署,制定非常具有针对性的作战部署。

首先,毛泽东决定集中兵力, 首先歼灭新城的敌军,扼守井冈山北大门。

2月17日,毛泽东兵分两路,率领工农革命军第1团、第2团,奔袭新城。

为了拿下新城,毛泽东采取了“围三阙一, 开门打狗”战术,从东、南、北三个方向合围新城。

由第1团第1营担任主攻, 攻打新城东门;第3营攻打南门;教导队和第3营一部攻打北门;第2团第1营在敞开的西门外设伏。

2月18日,经过数小时激战,工农革命军全歼杨如轩所部1个营及宁冈靖卫团,俘虏300余人,击毙的敌营长王国政,活捉敌县长张开阳,打破了国民党军对井冈山根据地的第一次进剿。

1928年4月下旬, 朱德率部到达井冈山与毛泽东的部队会合, 两军合编为红4军。

毛泽东和朱德在井冈山会师

由朱德任军长,毛泽东任党代表和军委书记,陈毅任政治部主任。

红4军下辖三个师,朱德、毛泽东、陈毅分任第10、第11、第12师师长,王尔琢任参谋长兼第10师28团团长。

井冈山胜利会师,引起敌人的极度恐慌。

蒋介石和朱培德再次启用杨如轩担任总指挥,令杨如轩率第27师向井冈山根据地发动了第二次“进剿”。

至此,杨如轩终于和老上级、老朋友、好兄弟朱德兵戎相见。

战场无私情,枪声一响,既分高下,也决生死,当年同窗之谊,结拜之情,不复存在。

这一次,准备多时的杨如轩,使出浑身解数,发誓要一举攻克井冈山。

杨如轩令第79团从永新县的七溪岭正面推进;第81团从永新县的五斗江方向侧面迂回;自己和第80团坐镇永新城。

杨如轩来势汹汹,朱德和毛泽东并不慌张,随即就制定迎敌计划——毛泽东率红31团, 到宁冈、永新交界的七溪岭阻击敌79团;朱德率红28、29团担任主攻, 迎击敌81团。

4月底, 杨如轩麾下第27师第81团团长周体仁率部向五斗江推进,正好与率部到达遂川黄坳的朱德狭路相逢。

朱德先让红28团团长王尔琢率部佯败,退至五斗江设伏,同时自己率红29团和敌人周旋, 将敌人击退。

周体仁果然被朱德给麻痹了,一头钻进了红军在五斗江设下的埋伏圈后。

敌人一上钩,红28团全力出击, 一举将敌军击溃,周体仁慌忙向永新城方向逃窜。

战机稍纵即逝,朱德与王尔琢会合后,立即向永新城追击。

永新城一战,杨如轩师部和第80团被击溃, 红军一举占领永新城。

杨如轩见势不妙只得弃城而逃,行至龙源口的第79团主力得悉上述战况, 仓皇退往吉安。

红军就此打破了杨如轩对井冈山根据地的第二次“进剿”。

杨如轩剧照

03、屡战屡败红军占领永新城,打破第二次“进剿”后,蒋介石十分震惊, 立即命令湘赣两省“加紧剿匪, 不得有误”。

5月13日,朱培德任命杨如轩为总指挥,率第27师,和第7师(师长王均)、第9师(师长杨池生)各一个团, 共计5个团,向井冈山根据地发起第三次“进剿”。

杨如轩随即率第27师师部、第79团和第9师第27团的1个营, 进扑永新城,其他4个团由龙源口向宁冈进犯。

毛泽东和朱德根据敌情,决定避敌锋芒, 先放弃永新, 把敌人引出来,采用声东击西的战术, ,分而歼之。

5月16日,朱德令红31团1营奔袭湖南茶陵,引蛇出洞。

杨如轩果然令4个主力团南渡禾水, 企图由龙源口进攻宁冈;同时令第79团团团长刘安华率部出击,前往西乡。

这时,毛泽东令红29团和红32团奔赴七溪岭, 阻击敌人,朱德则率红28团和红31团1营火速奔袭永新, 寻机歼灭第79团,而后进攻永新,直捣杨如轩师部。

5月19日,朱德率部全歼第79团,击毙团长刘安华。

而后,朱德乘胜追击,直奔永新县城而来。

等杨如轩听说第79团被全歼时,红军已经向永新城发起猛烈进攻。

杨如轩大惊失色,慌忙换上便装出逃,在逃跑过程中,他被一颗流弹击中,虽然侥幸未死, 却也被吓破了胆,狼狈吉安。

杨如轩对井冈山根据地第三次“进剿”又以失败而告终。

这一败,杨如轩威风扫地,引起了朱培德的不满。

这年6月,朱培德令第9师师长杨池生接替杨如轩总指挥之位,杨如轩改任前线总指挥,率第9师3个团和第27师的2个团,湘军第8军军长吴尚的第2师联合,向井冈山根据地发起第四次“进剿”。

面对敌人又一次进攻,毛泽东和朱德令红4军主动从永新撤离, 退回宁冈,而后采取“集中兵力、歼敌一路”的战术打退敌人的进剿,令红32团在宁冈、酃县边境牵制湘军第8军第2师;朱德、陈毅、王尔琢率红28团、29团团和红32团1营奔赴龙源口, 依靠地利抗击来犯之敌。

6月21日,红4军侦察到杨池生正以第9师第25团、第26团、第27团向新七溪岭和老七溪岭逼近;

杨如轩率第27师第80团、81团驻防永新城,在白口设立前线指挥部。

6月22日,红4军根据敌情确定了作战部署:

决定朱德、陈毅率红29团和红31团1营在新七溪岭阻击第9师第27团;

王尔琢率红28团在老七溪岭迎击第9师第25团和第26团;

袁文才率红32团和赤卫队埋伏在武功潭, 寻机摧毁敌人的前线指挥部, 截断敌人退路;

毛泽东率红31团3营在永新龙田一带监视第8军第2师。

6月23日,战斗打响。

首先,红29团团长胡少海率部抢先占领新七溪岭的制高点望月亭,与敌人第27团展开拉锯战。

由于第27团装备精良,望月亭险些失守,关键时刻,朱德手持机关枪,亲率红31团1营赶来支援,顶住了敌人的进攻。

战斗中, 朱德的军帽被打穿了一个洞,依然不下火线。

班长马义夫挺身而出,用自己的胸膛堵住敌人机枪, 壮烈牺牲,在他的激励下,红军将第27团压制下去。

与此同时,红28团团长王尔琢率部在老七溪岭迎战敌人第25团、第26团。

战斗中,红28团3营营长肖劲(3营下辖6连、10连、11连、12连,6连连长林彪,11连连长杨至成,12连党代表粟裕)不幸中弹牺牲。

但是,3营浴血奋战,拿下制高点百步墩, 将敌人死死压制在龙源口。

这时,等候已久的袁文才找准机会红32团直扑白口,执行斩首计划,突击杨如轩前线指挥部。

红32团神兵天降,杨如轩手足无措,又一次狼狈而逃,跑路时,杨如轩右臂中弹,血流如注。

他不敢久留,向永新狂奔而去。

杨如轩一跑,第25团、第26团军心涣散,全线溃败, 逃往永新。

王尔琢乘机率红28团奔赴新七溪岭,与红29团会合, 将敌人第27团围困在龙源口, 到下午三四点钟, 全歼该团。

随后, 红军直奔永新。

杨池生见部队惨败, 连夜拔营逃往吉安。

红4军乘势三占永新,打破敌人对井冈山根据地第四次“进剿”。

红军打退进剿

此战之后, 红军将士和井冈山群众编了一首歌谣嘲讽杨池生和杨如轩:

“不费红军三分力, 打败江西‘两只羊’。真好!真好!快畅!快畅!”

伴随着这首歌谣的传播,杨如轩成为千古笑柄。

04、荒唐一梦杨如轩四次进犯井冈山根据地,四次失败,可谓是屡战屡败。

1929年,蒋介石进行大裁军,杨如轩被解除兵权, 调任军事参议院中将参议。

1930年,杨如轩以宣慰使名义回到云南,被云南省主席龙云委任为云南宪兵司令。

抗战时期,杨如轩还曾兼任昆明防空司令,实际上,他早已经没有了兵权,远离了军界。

解甲归田后,身材魁梧的杨如轩喜爱京戏,经常登台扮演关羽,还曾开办过学校,为家乡发挥余热。

杨如轩

1951年,新中国成立后,杨如轩被宾川县人民法院判处无期徒刑。

1974年12月,由于杨如轩认错态度良好,被特赦出狱, 被安排在云南省文史馆工作, 直至1979年病逝。

杨如轩在云南省文史馆工作期间, 曾经写过一首诗,回顾自己当年率部进犯井冈山根据地的心境:

四十年前一梦空, 无端附逆乱交锋。

那堪旗鼓未成列, 忽报弹花满市中。

其实,杨如轩并非无能之辈,他是正经军校毕业生,在辛亥革命、护国战争、讨伐陈炯明、平定沈鸿英叛乱中,英勇作战,立下赫赫战功。

可是,他后来迅速蜕变为政客军阀,曾经的革命理想荡然无存,沉溺于勾心斗角,尔虞我诈,疏于战阵,军事水平急剧暴跌。

这样的杨如轩对抗万众一心的红军,自然只能以失败而告终,最终贻笑千古。

试想,如果当时他接受了朱德的邀请,参加革命,兄弟齐心,一起为革命奋斗终身,那他的人生境遇是否会有所不同呢?

历史上有哪些好哥们反目成仇的?

1、斯大林和赫鲁晓夫

01、情同父子,知遇之恩

前苏联的斯大林和赫鲁晓夫情同父子,且斯大林对于赫鲁晓夫有着知遇之恩。当年赫鲁晓夫颇受前苏联总统斯大林的器重和信任,赫鲁晓夫对于斯大林自然是鞍前马后,是最忠实的拥护者和追随者。

而且斯大林一手将赫鲁晓夫扶上了总统之位。那么这对情同父子的好朋友最后为什么会翻脸了呢?

02、两人关系破裂的直接原因

两人关系的破裂是有着深层的政治原因和利益冲突,但是导火索是因为赫鲁晓夫儿子的事情。

赫鲁晓夫的儿子列昂尼德架飞机飞往德国后被捕后,曾经沦为汉奸,为纳粹德国卖命。后来在斯大林的指示下将他解救回国。

可是当斯大林得知他做过汉奸,毫不留情将他交给军事法庭处理,最终被判死刑,赫鲁晓夫多次求情也无动无果。

赫鲁晓夫对于斯大林自然无比仇恨,斯大林去世后,这个曾经的追随者开始猛烈抨击斯大林,甚至将斯大林的遗体从墓地里拉出来火葬。

2、秦朝末期的张耳和陈馀01、结为刎颈之交

张耳和陈馀当初一见如故,且陈馀对张耳如同父亲一样尊敬,两人结下了刎颈之交。

后陈涉起义,张耳和陈馀立刻前去投奔,陈涉称王后,两人分别担任左右校尉。两个好朋友变成了好战友。

02、两人产生嫌隙

张耳和赵王钜鹿城被秦将王离围困之时,张耳多次派人向陈馀求救,可是陈馀却出于自身的考虑,多番推诿,张耳犹如热锅上蚂蚁,在拍桌子骂娘,可陈馀却打起了太极。

陈馀托人带话:”老哥,现在敌众我寡,小弟也是心有余而力不足。我暂且苟且偷生,日后为您老人家报仇雪恨。“

最后张耳派出张魇和陈泽亲自前往,强令陈馀出兵,陈馀才勉强派出了五千兵力给张魇和陈泽,结果全部被秦军歼灭了。

03、弃印信激化矛盾

危急关头项羽带兵解了钜鹿之围,张耳从钜鹿城脱困,在答谢宴上对陈馀直接开炮,声声责备陈馀不顾兄弟情谊见死不救,且一再追问张眼和陈泽的下落,言外之意是陈馀因不肯出兵而杀了两人。

陈馀恼羞成怒,一气之下说:“老子不干了!”看到陈馀推过来的印信,张耳犹豫了一下便顺水推舟收下,还接收了队伍,从此两人彻底决裂。

总结语友谊的小船说翻就翻,正印证了一句话:没有永远的朋友,只有永远的利益。

历史上有哪些好哥们反目成仇的?

那得要说说成吉思汗铁木真和好兄弟古儿汗札木合反目成仇的事情了。铁木真和札木合从小就是安达,也就是结义兄弟。可以两人的关系非常要好,曾经并肩作战,后来为了各自的利反目成仇,杀红了眼,真是“情义如粪土”。

铁木真和札木合祖上的关系不一般,说是沾亲带故,却没有血缘关系。这还得从铁木真的十世祖孛端察儿说起了。孛端察儿曾经抢了别人的女人做老婆,当时的蒙古部落中抢婚是非常常见的。可是这个女人被抢来是已经怀上了前夫的骨肉,她生下的前夫儿子就是札木合的祖先。她和孛端察儿所生的孩子才是铁木真的祖先。

蒙古部落是非常重视血缘传承的,由于札木合的血统是不纯正的,无论札木合领导的札答阑部多么出色,也难以服众。这也是铁木真不选择术赤为大蒙古国继承人的原因吧。

铁木真九岁的时候,他的父亲也速该被塔塔尔部的人毒死,乞颜部四分五裂,大多数乞颜部的部众都投靠了札木合。连铁木真都曾经来到札木合的扎答阑部避难。

札木合对铁木真非常好。二人白天一起放牧或劳作,夜晚则饮酒同乐,常常喝得酩酊大醉,同床而卧,如此一年多。

有一天,札木合与铁木真商议迁居何地。札木合说:“铁木真兄弟,如果依山为营,放马的人有毡房居住;如果与水为临,牧羊的人将饮食无忧。”

铁木真不明所以,就回去问母亲诃额伦,诃额伦说道:“素闻札木合喜新厌旧,他一定是要抛弃我们,他刚才所说的,正是讨厌我们的话。我们还是早点离开吧,以免被他算计。”

铁木真还是离开了扎答阑部,独立生存。经过多年的发展,铁木真将乞颜部余部打理的井井有条,还娶了弘吉剌部的美女孛儿帖。

铁木真大婚的当晚,蔑儿乞人突然偷袭了乞颜部,乞颜部当时不是蔑儿乞人的对手,铁木真率领族人向山里逃走。他的孛儿帖却被蔑儿乞人抓获,因为铁木真的母亲诃额伦是也速该从蔑儿乞人手中抢过来的,所以蔑儿乞人也抢走了诃额伦。

铁木真为了报仇开始向克烈部脱斡里勒汗,还有安达札木合寻求帮助。克烈部脱斡里勒汗和札木合答应了铁木真的请求。一年后,他们共同出兵收拾了蔑儿乞人,孛儿帖也被抢回来,不过孛儿帖回来的时候肚子大了,不久生下了术赤。

札木合出兵攻打蔑儿乞部,获得了巨大的好处,他的扎答阑部不断发展壮大。这让克烈部脱斡里勒汗心里非常不爽,当时草原上克烈部的势力最大,克烈部帮助金朝击败塔塔儿部,其大汗被金朝封王,称为王罕,克烈部的影响力也是非常巨大的。

克烈部王罕想起了铁木真,他希望利用铁木真来阻止札木合的强大,因为札木合的部众中有不少乞颜部也速该的手下。只要铁木真和札木合打起来,那么克烈部的利益才能最大化。

王罕为了让计划顺利,向铁木真开出了许多优厚的条件,比如牧场、马匹、牛羊、军队等等资源。铁木真答应了王罕的请求,而且还认王罕为义父。王罕送给铁木真的牧场和札木合的牧场相邻。由于铁木真有克烈部做靠山,所以乞颜部也逐渐有了起色,以前投靠扎答阑部的乞颜部人开始归顺铁木真,铁木真得到乞颜部的推举成为可汗,那个时候铁木真才二十二岁。

札木合看着铁木真强大,心里不是滋味,而且让他更为恼怒的是,好多乞颜部人逐渐离开,投奔铁木真。札木合逐渐明白了,他和铁木真的情谊到此为止了。

两个部落临近的牧场发生了冲突,铁木真的部下有个叫术赤答儿马剌的神箭手就在那个牧场放马,札木合的弟弟绐察儿就抢走了术赤答儿马剌的十几匹马。

术赤答儿马剌发现后骑马去追,在追赶路上连射好几箭,射死了偷马贼,其中就有札木合的弟弟绐察儿。札木合恼羞成怒,发誓给弟弟报仇雪恨,趁乞颜部还没有强大起来,就趁机消灭。

札木合带领自己本部人马,还有其他部落的人马共三万前去攻打铁木真。铁木真得到消息后,也将部众分为十三翼,分别应战。两军大战于答兰版朱思之野,这就是历史上著名的“十三翼”之战。

可惜的是,铁木真当时还有啥带兵打仗的经验,也没有能征善战的军队,结果败给了札木合。这是铁木真唯一一次败仗。

铁木真战败后逃往深山中,收拢残兵败将。札木合取胜后得意洋洋,非常残忍的对待俘虏。他下令在营地支起70口大锅,将俘虏来的70多个原本追随自己而后又背叛自己投靠铁木真的部落首领和族人扒光衣服放在大锅内蒸煮。

《圣武亲征录》:“军成,大战于答兰版朱思之野。札木合败走。彼军初越二山,半途为七十二灶,烹狼为食。”

札木合残忍对待俘虏的做法,让以前投靠他的乞颜部旧众对他离心离德。这些人都纷纷带着家人逃进山里投靠铁木真去了。经过这一战役,铁木真虽然败了,却收获了人心,而札木合虽然胜了,却留下了骂名。之后,归附铁木真的人反而多了起来,他的势力更加壮大。

札木合从此投靠了乃蛮部,而铁木真和王罕跟随金朝攻打塔塔儿、合答斤、撒勒只兀惕、弘吉剌等部。在攻打这些部落的同时,接受金朝的官职发展壮大,而金朝攻打这些部落为铁木真的强大扫清了障碍。

1202年的秋天,乃蛮部和札木合诸部组成了联军,想要攻打铁木真和王罕。铁木真和王罕组成的联军在阙亦坛的荒野,重创了札木合。

铁木真的乞颜部越来越强大,让王罕为不得不防范起来。这时札木合前来挑事,他极力拉拢王罕的儿子桑昆,企图离间克烈部与乞颜部的关系。

桑昆对札木合的话深信不疑,连王罕也开始动摇了。桑昆设下了鸿门宴准备干掉铁木真。王罕请铁木真到自己的营帐喝许婚酒,说是要将桑昆的妹妹嫁给铁木真的长子术赤为妻。

铁木真准备赴宴,临行前被一个老人劝阻了。王罕父子见铁木真没有赴宴,以为自己的诡计已经泄露,于是索性先发制人,进攻铁木真。

双方在合兰真展开激战。克烈部很强大,乞颜部不是对手,铁木真仓猝迎战,苦战不支,全军溃败,结果他只带了两三千人逃脱。

合兰真之战后,铁木真知道自己的实力非常弱小,还不是克烈部的对手,所以铁木真开始服软,派人向王罕求和。王罕以为铁木真真的怕他了,于是放松了警惕,铁木真得到了喘息之机。

后来王罕的部族发生了叛乱,他的一部分人马投靠了铁木真,铁木真强大起来,打败了王罕。最后王罕父子在逃亡路上被人杀死。克烈部也荡然无存。

克烈部的覆灭让乃蛮部也感到了阵阵凉意。乃蛮部的太阳汗联合札木合组成联军,在1204年初,攻打乞颜部铁木真。

这个时候的铁木真已经兵强马壮,而且用兵出神入化。交战不到两天,乃蛮军队完败。太阳汗死于重伤,乃蛮部被铁木真收服。札木合见大事不念,临阵脱逃。

札木合走投无路,带领五个侍卫逃到唐努山中。没想到札木合身边的五个侍卫背叛了札木合,他们将札木合五花大绑交给了铁木真。

1205年,札木合被铁木真抓获,铁木真心里对这个早年的安答仍怀有旧情。所以他认为这五个侍卫卖主求荣。他当着札木合的面,杀了写五个侍卫。

铁木真要求札木合继续做他的安答,而且提起了过去札木合帮助他的事情。但是这个札木合还是一条汉子,他在临死前的表现非常英雄。

他慷慨激昂地说:“咱们在少年时代做安答,不能消化的食物一起吃过,不能忘记的话语都曾说过,后来因为被人离间,所以分开了。我想起以前说过的话,羞愧得都不敢和你相见。如今你想要留下我做伴,可是该做伴的时候不得做伴,如今你将百姓收服,大位已定,已无需我做伴了。你要不杀我,就好似衣领上有个虱子,被窝里有根刺一般,反而会日夜不安。”

于是,铁木真答应了札木合的请求,对札木合保留贵族的死法“不出血死”。具体就是把札木合的身体整个地用毡毯裹实,让马匹或人践踏,直到毯子里的札木合完全死去。

公元1206年,铁木真统一了蒙古部落,召开了库里台大会,在会议上被蒙古贵族推举为“成吉思汗”。

历史上有哪些好哥们反目成仇的?

从“刎颈之交”到“刎你一刀”,秦末枭雄张耳、陈馀这对昔日情同父子的好友,上演了一段反目成仇的经典案例。

张耳、陈馀都是战国魏国人,都过着寄人篱下的游侠生活。当时这个群体非常庞大,他们还有个好听的名字叫“门客”,张耳的坐主就是大名鼎鼎信陵君魏无忌。

这群人还有个特点:既行侠仗义,又作奸犯科,视法律为无物。所以他们往往居无定所,过着流亡的生活。

战国末年天下混乱,富商们缺少安全感,寻找恶霸势力当保护伞成了流行的做法。于是常年混迹江湖的张耳、陈馀都成了“黄金王老五”。

张耳在流亡地外黄,娶了一个守寡的富家女,瞬间变身大富翁,还靠钱财当上了外黄县令。陈馀跑到赵国,在那里他被富豪公乘氏招赘为婿。

张耳比陈馀年纪大、资格老、名气响,江湖地位更高,子弹也更充足,所以他也学信陵君当起坐主,养了一大批门客。

有人供吃供喝,谁不去就是沙雕,于是张耳的府上门庭若市。那年头虽然没有网络,但江湖的小喇叭传播速度绝对不赖,连远在好几百公里外的刘邦都闻着味赶过来吃白食了。

据史料记载,刘邦多次到张耳家里作客,一住就是几个月。当然,这笔投资后来得到了丰厚的回报,人家刘邦把如花似玉的姑娘嫁给了张耳家年过四旬的二婚儿子张敖。

在张耳的朋友中就有陈馀,当然,以陈馀的身价他不需要蹭吃蹭喝,而是倾心相交。陈馀作为江湖小字辈,对张耳佩服得五体投地,以父礼待之。

随着秦统一六国,张耳、陈馀之流的好日子到头了。大秦以法治天下,容不下这群无法无天的恶势力:悬赏1000金要张耳的脑袋,500金要陈馀的头颅。于是二人只好重操旧业,结伴过起了流亡生活。

过去同富贵,如今共患难,二人的友谊经历了“淬火”,上升为“刎颈之交”。后来二人逃到陈地,隐姓埋名生活下来,张耳还当上了当地的里正。不用说,张耳在这地方肯定有贵人相助,否则他们不可能藏得住,还总能化险为夷。

当陈胜吴广的义军打到陈地时,二人终于摆脱了提心吊胆的状态,他们毫不犹豫地选择了加盟义军,也拉开了他们期盼已久的“富贵之路”。

二人投到陈胜帐下,立刻给出了一个非常重要的建议:派一队人马经略赵地,并拥立六国后人给秦朝广树敌。

陈胜接受了这个建议,于是他派大将武臣率3000人马北渡黄河,张耳、陈馀随军。

秦帝国已经人心涣散,武臣仅凭这三千人就顺利地拿下了河北大地。这时候张耳和陈馀又给武臣出了个馊主意:陈王舍不得复六国,不足以谋大事,您何不自立为王呢?

武臣被忽悠得热血沸腾:就这么办了,从今儿起俺就是赵王了。由于武臣的背叛,陈胜义军开始走向分裂,张耳、陈馀难辞其咎。

陈胜为了大局被迫承认了武臣,同事给他下令:我从山东向西,你从河北向西,咱齐头并进入关中灭秦。

张耳、陈馀又联手给武臣挖了个坑:别听他的,咱应该向北拿下燕地,如此一来你背靠燕地,南据黄河,还怕他个鸟,帝王霸业啊。

武臣一听老爽了:韩广,由你代本王去攻打燕地。韩广真给力,不费事就拿下了燕地,不过,他也有样学样,关起门来给自己封了个“燕王”,也当起老大了。

这TM都什么事啊,武臣一气之下本来脑容量就不高的他智商急速掉线,人生苦短,抓紧享乐吧。武臣带头家人自然更张狂,结果有一回她姐姐羞辱了手下大将李良,李良一气之下打了武臣一个回马枪。

武臣死后,本来张耳有心自立,可自己不是本地人,威信不够,于是他找来赵国后裔赵歇,将他推上了王位,大权却掌握在张耳、陈馀二人手上。

赵歇的屁股才落座,章邯的大军就到了。这位差点创造了秦朝再造奇迹的战神,只要了指甲缝里的一点力量,张耳就撑不住了,赵国大军被打得四散逃窜。

张耳带着赵歇逃到巨鹿,被秦军团团围住。陈馀没进得了城,被迫在巨鹿北面游荡,却意外地将散兵游勇们收罗收罗,又聚齐了四五万人马。

城内,张耳饿得两眼昏花,还要咬着牙跟爬上城墙的秦军肉搏。城外,陈馀瞪着两眼不敢救援,眼睁睁地看着张耳受虐。

张耳急得直骂娘:好你个陈馀,忘恩负义的东西,手上掐着大军不来救我,是不是故意等我死呐?

于是张耳派了两位大将张黡、陈泽冲出包围去见陈馀:城内弹尽粮绝,你再不出兵就守不住了。

陈馀双手一摊:俺不是不想救,你们也都看到了,就我这几万人跟章邯碰,就是肉包子打狗,有什么意义呢?还不如保存点实力。

张黡、陈泽用张耳的话刺激陈馀,陈馀一生气:行,那我给你俩5000人去救援。果然,这5000人连个波纹都没泛起就被灭了。

危急关头,楚霸王项羽的救援人马到了,结果大家都知道了,巨鹿之战秦军20万大军被项羽歼灭,张耳、赵歇得救了。

陈馀回到城中,张耳劈头盖脸就是一顿骂:忘恩负义的东西,张黡、陈泽是不是被你杀了?陈馀解释:我给了他们5000人,他们都战死了。

张耳不信:你骗人你是小狗,一定是被你杀害了,你就是想看着我死。

再深的感情有时候也架不住两个人同时失去理智,陈馀也怒了:你既然这么不相信我,那我把帅印还给你。说罢,他解下大印放在桌上:尿都吵出来了,俺去方便一下。

这泡尿来得真不是时候,它让二人失去最后和解的可能。陈馀一离开,部下就对不知所措的张耳说:你傻啊,赶紧乘机把印收了啊。

张耳鬼使神差,真的就收了大印。陈馀放水回来,一眼看见大印真的被收了,顿时脸色大变,他没说一句话,转身离开巨鹿,从此过起了捕鱼打猎的逍遥日子,一对好友从此相忘于江湖。

这还没完,仇恨又让他们从“相忘于江湖”,变成了“相恨相杀”。

秦朝被灭后,项羽分封天下,张耳被封常山王,赵歇则被降为代王,而陈馀因为没有追随大军入关,只被封了个南皮侯。

这下陈馀怒了:一起打天下为何待遇差别如此之大?陈馀对张耳封王的嫉妒之火怒烧,于是他跑到齐国怂恿同样不得志的田荣:项羽分封不公,咱联手反了吧,先干掉张耳。

田荣正愁没帮手呢,于是二人一拍即合。

张耳原以为天下太平了,根本没料到危机来临,猝不及防之下他被昔日的老友端了老窝。走投无路之下,张耳只好投奔另一个老朋友——刘邦。陈馀呢,则重新立赵歇为赵王,自己当起了代王。

就在项羽跟田荣打得满头大包时,刘邦乘机兵出汉中,迅速从关中打到山东,降服了一大批项羽分封的诸王。在兵发项羽的老巢彭城前,刘邦给陈馀写了一封信:朋友,要不要一起干项羽?

陈馀热烈回应:“中啊,但有个条件,只要你把张耳宰了,我就跟你混。”唉,人性一旦扭曲,真是让人觉得可怕,当年的那一点矛盾,成了陈馀一辈子追杀张耳的理由。

刘邦滑头:成,请验收吧。他让人送去一颗人头,当然,那仅仅是一个长得像张耳的人。

彭城之战时,陈馀才发现上了刘老三的当,他一怒之下反咬刘邦一口,可怜刘邦号称百万的联军,被项羽杀得溃逃数百里。从那以后,陈馀跟刘邦不共戴天。

危难之际张良给刘邦出了个主意:让韩信放单飞,跨过黄河收拾魏豹、赵歇和陈馀,对项羽形成双向夹击。

这一计策奠定了刘邦的不败之势,韩信在干掉魏豹后挥师东进,又在井陉口与陈馀相会了。本来井陉口狭窄细长,陈馀只要在此部下少量人马,除非韩信有飞机,否则不可能通过。

可陈馀就是不听李左车的建议,偏要放韩信过了井陉口决战。结果韩信背水一战,赵军全军覆灭,陈馀被当场斩杀。

张耳当时就在韩信的军中,我估计陈馀被杀,或许就是张耳的主意。对他们来说,或许只有一方人头落地,他们之间的恩怨才能终结。

赵歇、陈馀死后,刘邦封张耳为赵王,并与他结为亲家。三年后张耳病逝,也就在当年刘邦正式登基称帝了。

张耳和陈馀像两颗流星,在历史的天空匆匆划过,但他们的“刎颈之交”却给后世留下个大笑话,后人们经常那他们的故事,来形容那些纸糊的友谊!

历史上有哪些好哥们反目成仇的?

江湖流传一句话,凡是跟蒋委员长拜把兄弟的,都是塑料兄弟情。

蒋委员长一生交游广泛,把兄弟不下十人,其中反目成仇的就有三个,冯玉祥,张学良,李宗仁。这里就说说冯玉祥。

想当年,蒋冯二人是一同反帝反军阀的好同志,1928年1月,重新上台,春风得意的北伐军总司令蒋介石和国民联军总司令冯玉祥在郑州见面,久闻大名,志同道合的二人讨论起革命理想,当真是相见恨晚,两人当即结拜为异姓兄弟。

蒋送冯的帖子上写着“安危共仗,甘苦同尝,海枯石烂,生死不渝”;冯回赠“结盟真意,是为主义,碎尸万段,在所不计”。

蒋介石,冯玉祥,阎锡山,今天称兄道弟,明天兵戎相见

为了帮助契弟,冯玉祥开始向汪精卫武汉政府武力施压,客观上帮助蒋介石巩固了党内领导地位。

结果,蒋介石北伐胜利之后,立即开始着手清算这位盟兄,先是在平津地盘分配上放了冯玉祥鸽子,然后又在全国军队编遣会议上力推阎锡山提出的四个集团军各编11个师的方案,对兵力最多的冯玉祥第二集团军大动刀子,这都令冯玉祥十分不爽。

1929年3月,蒋桂战争爆发,冯玉祥派兵十三万南下援蒋,却出工不出力,坐观成败。这也让蒋介石这位契弟认识到了冯大哥已经不再可靠,试想,如果形势不利于蒋介石,那么冯玉祥的军队立马就会直插南京,而不是安静地呆在河南了。想到这里,蒋委员长感到后背一阵阵发凉,他决定先下手为强。

蒋介石与李宗仁,另一对塑料兄弟

1929年5月,蒋介石调集兵力,全面接收了冯玉祥名义上的地盘山东,冯系将领则集体通电反蒋,正当两军摩拳擦掌,准备正面PK之际,韩复榘,石友三两位冯系大将突然通电反冯,冯玉祥一脸懵逼。事后才知,原来是蒋委员长发动了大招:委员长之银弹。韩石二人在高官厚禄诱惑下果断反水。之后杨虎城也宣布退出冯军阵营。众叛亲离的冯玉祥不得不于5月27日通电下野,第一轮较量,冯玉祥被K.O.

1930年1月,阎锡山与蒋介石之间的矛盾激化,冯玉祥遂联络阎锡山,李宗仁联合反蒋,4月,冯在潼关组织26万西北军东征讨蒋,并迅速占领河南,5月11日,蒋介石开始反击,双方在河南境内激战,一时难解难分,但随着李宗仁桂军北上攻入湖南,蒋介石陷入腹背受敌的不利境地,冯,阎军攻克河北、山东。但冯玉祥并未抓住机会有效扩大战果。

中原大战形势

7月初,蒋介石集中力量击退桂军,又反攻冯,阎军,在双方打得难分难解之际,9月10日,蒋介石的另一位盟弟张学良宣布拥护南京政府,率领20万东北军入关,反蒋军全线溃败。10月,冯玉祥,阎锡山再次通电下野。此次规模空前的大混战,各方动员兵力超过110万人,死伤超30万人,史称“中原大战”。第二轮较量,冯玉祥再次被K.O.

没有小六子,就没有委员长的后来

在抗战初期,冯玉祥再次应蒋介石之邀,出山担任第三战区司令长官,二人又进入短暂的蜜月期,但因冯玉祥爱提意见,很快被蒋介石架空。抗战结束,蒋介石安排冯玉祥退役,二人再次决裂,冯玉祥出走国外,在国外到处宣传反蒋,蒋介石则宣布第三次开除冯玉祥党籍。1948年10月,冯玉祥在回国参加中共组织的政协会议途中因轮船失火去世,蒋、冯二人延续二十年的恩恩怨怨方才告一段落。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。