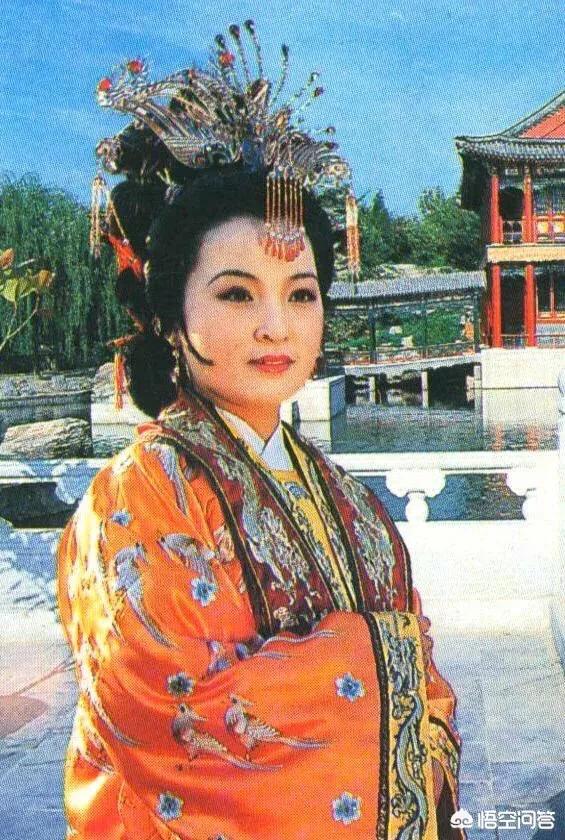

贾元春并不是“金玉良缘”的推动者,难道都是王夫人的一厢情愿吗?

我认为是对的,贾元春赏赐端午节礼后,林黛玉的一句话表明,贾元春此举,表面是忽悠薛宝钗,实质是帮助林黛玉。所谓的金玉良缘,其实是都是王夫人的一厢情愿

端午节前夕,袭人向贾宝玉报告,贾元春将端午节里赏赐了出来。礼物是这样的:

“你的同宝姑娘的一样。林姑娘同二姑娘、三姑娘、四姑娘只单有扇子同数珠儿,别人都没了。大奶奶、二奶奶他两个是每人两匹纱,两匹罗,两个香袋,两个锭子药。”

贾宝玉听完袭人话之后,马上就有了疑问,笑道:“这是怎么个原故?怎么林姑娘的倒不同我的一样,倒是宝姐姐的同我一样!别是传错了罢?”袭人道:“昨儿拿出来,都是一份一份的写着签子,怎么就错了!你的是在老太太屋里的,我去拿了来了。老太太说了,明儿叫你一个五更天进去谢恩呢。”宝玉道:“自然要走一趟。”

贾宝玉的疑问,同样也是大家关心的问题。因为贾元春的身份太特殊,她作为高高在上的皇贵妃,一言一行,哪怕是这种暗示,都是具有权威的。

贾母对此比较敏感,明确的说,让贾宝玉第二天到宫里谢恩。

贾宝玉无官无职,贾元春省亲的时候还需要发话才能觐见。此时没有贾元春的旨意,贾母却让贾宝玉前往,而贾宝玉也信誓旦旦的说一定要去。原因很简单,自然也是对赏赐端午节礼充满了疑问。

面对贾元春的举动,有人忧虑也有人高兴。薛宝钗无疑是开心的,她认为这是贾元春在力挺自己,所以拿到端午节礼之后,很快就把红麝香串套在了手腕上,四处招摇。

林黛玉反应却与众不同。贾宝玉把自己的礼物让紫鹃拿给林黛玉,,没想到林黛玉让紫鹃回复了这样一句话:“林姑娘说了,昨儿也得了,二爷留着罢。”

林黛玉的这一个举动太淡定,与她平时喜欢耍小性子的反应截然不同。为什么会这样?因为只有他一个人真正理解了贾元春的心思。

贾元春什么心思呢?细想一下就清楚了。贾元春身为皇贵妃。如果真正看好的薛宝钗,直接下旨赐婚就可以了。对于他来说。这是非常简单的事情,因为她不止一次的干过这样的事。

元宵节她派太监前来送了一盏宫灯,让大家猜灯谜;为了让大家搬进大观园,她派太监夏守忠到贾家传了口谕;贾探春过生日,她早早的就派太监送来了礼物;贾母过八十大寿,也是派人送来了贺礼。所以贾元春如果想做事,直截了当更好,半遮半掩赏赐端午节礼,背后必另有深意。

这个深意其实是:赏赐端午节礼,哪里是暗示什么金玉良缘,只不过是试探薛宝钗而已,本质上是在帮助林黛玉和贾宝玉捅破那层大家都不说破的窗户纸。

薛宝钗和林黛玉相比,真是有很多硬伤在身,一点也不适合给贾宝玉当妻子。

从出身看,林家四世为侯,祖上的荣誉和林如海的威望,都让林黛玉自带光环。薛宝钗出生于皇商,虽然是四大家族之一,但是徒有虚名,她的出身在上流社会是被人看不起的,所以哪怕是自身条件再优秀,选秀也会被无情的刷下来。

在年龄问题上,薛宝钗明显不占优势。在此之前贾母就掏过20两银子,大张旗鼓的为她张罗的15岁生日。林黛玉不仅比她的年纪少,比贾宝玉的年纪也小,一个宝姐姐,一个林妹妹,在男尊女卑的社会里,哪里会有男人娶比自己年纪还大的女人呢?

在感情上,林黛玉和贾宝玉从一起吃饭、睡觉、长大,青梅竹马。薛宝钗后来,感情也仅限于亲戚之情,无法与林黛玉和贾宝玉之间的深情相比。

但是世俗的威力是强大的,薛宝钗选秀失败后,贾府里上上下下开始弥漫金玉良缘的谣言,尤其是王夫人和薛姨妈的眼里,林黛玉远远不如薛宝钗。在这种情况下,贾元春也是需要选择站队的。

从感情上看,贾元春虽然是王夫人所生,但从小在贾母身边长大,祖孙之间的感情超过母女之间的感情。贾宝玉年纪还小的时候,贾元春教他读书识字,又有独有的长姐如母的味道。所以,贾元春若要选择,一定会倾向于贾母和贾宝玉。

贾母已经暗示薛宝钗不适合了,但是薛家母女却不以为然,那么贾元春干脆就来一个更彻底的,赏赐端午节礼逼着贾母和贾宝玉再次明确表态。贾宝玉进宫,贾元春自然会安慰贾宝玉,而明白了贾元春真正的心思,贾母也就放开手脚,利用打平安醮之际,表明了贾宝玉年纪太小,不到娶妻年龄,而且借助一块金麒麟,说明薛宝钗的一把金锁没有特殊意义。而在贾宝玉和林黛玉闹了别扭之后,更是当众说出了两人是一对小冤家,“不是冤家不聚头”的话来。

所以,贾元春暗示金玉良缘,表面上是帮薛宝钗,实质上为林黛玉挣了一次口袋,创造了一次机会。因而赞成金玉良缘就是一个笑话,绝对是王夫人和薛宝钗等人的一厢情愿。

朋友们,你认为我说的有道理,如果赞同,点个赞吧,如果不同意,请赐教!

贾元春并不是“金玉良缘”的推动者,难道都是王夫人的一厢情愿吗?

金玉良缘,是一种无奈,也是必然结局。

对于贾母王夫人来说,贾宝玉是有大富贵的大造化者,他的婚姻哪怕尚公主都够格。

然而现实很骨感。故事发展到第80回,贾宝玉已经16岁了。别说公主郡主了,你看谁家贵族高官有嫁女儿給凤凰蛋的意思?

没有呀。

贾宝玉托名荣国公嫡孙,实际只是二房次子身份,贾元春又不是个有圣宠的,封妃五六年无子,也没有給父亲求爵升官。

所以,贾宝玉这样的纨绔,文不能科举,武不能持刀,袭爵不能,出仕不可,肩不能挑手不能提,连养活自己,当个私塾先生的资格都没有,与贾家相近的家庭誰愿结亲?

本来,以贾母的意思,林黛玉是一个非常不错的宝二奶奶人选。可惜林如海死后,林家实际断绝关系,林如海曾经的人脉,强大的老师座师同学同年同事,个个视林黛玉不存在。那么林黛玉的政治优势分也荡然无存。

局面当然就是高不成,低不就。

比如傅试妹妹,是贾政的学生家庭。张道士提亲的富家小姐(深度怀疑是薛宝钗)都对贾宝玉的未来毫无帮助。

最终,贾母只能放弃林黛玉。因为如今的林黛玉不名一文。为了养活贾宝玉,只能找薛宝钗这位有一笔看得过嫁妆的商户女。

这就是金玉良缘的必然。当然就不是王夫人的一厢情愿了。

贾元春并不是“金玉良缘”的推动者,难道都是王夫人的一厢情愿吗?

无论贾元春赐下独宝玉和宝钗相同的端午节礼其意图是不是想要推动“金玉良缘” ,在实际的郊果上都是掀起了波澜。

反应最强烈的首选是宝黛二人,黛玉对宝玉抱怨自己没有“什么金什么玉的”是个“草木人儿”,又说宝玉“见了姐姐、忘了妹妹”。而宝玉刚刚才对黛玉发过誓,说自己心里除了老太太、老爷太太之外,第四个人就是林妹妹,绝对再没有第五个了。

可是宝玉对黛玉发誓之后不出两个小时,宝钗羞笼红麝串不但让宝玉艳慕不已、只恨没福摸一摸宝钗雪白的膀子,还让宝玉想起“金玉之事”来盯着“比黛玉另具一种妩媚风流”的宝钗呆掉了。此时黛玉已紧随宝玉而来,扬起手绢子打了“呆雁”宝玉的眼睛。不论王夫人是不是对“金玉良缘”一厢情愿,元妃叫贾府男丁农历五月初一到初三到清虚观打平安醮,五月初一张道士就向贾母提亲了,女方的年龄条件跟宝钗相同,贾母立即用“宝玉不易早婚”为由婉拒了。端午节前农历五月初一贾母在对张道士说完“宝玉命里不该早娶”之后,又为贾宝玉指出“金麒麟”来,黛玉马上吃飞醋了。

结果端午节刚过农历五月初六湘云再来贾府就是已经有人家相看过了,就快有婆家了。史家人并不像贾母想象中的那样对贾宝玉会有多大趣兴,宝玉也真的没有黛玉想象中的那么有吸引力。

史太君贾母娘家官宦世家史家为一个从小失去了父母的史家小姐湘云择婿的事儿,作为姑奶奶的贾母似乎也并不知道一点儿风声。而在第五回红楼梦曲中,“厮配得才貌仙郎”很显然史家为史湘云选择的未婚夫才貌双全远比贾宝玉这个不愿读书进取的纨绔子弟要强太多了。

其实贾宝玉在婚配方面的吸引力,仅限于想巴结贾政老爷向上爬的下级官员家有“剩女”妹妹傅秋芳的傅试,丧夫后长子薛蟠又不争气、女儿宝钗待选失败、举家投靠借住在贾府的薛姨妈,和“无人替我主张”父母双亡寄人篱下的林黛玉等。相比之下,王夫人的亲侄女儿薛宝钗德智体美劳全面发展,年龄也相当。“女三大抱金砖”在两百多年前皇帝十四岁就大婚的时代,贾府这样的贵族豪门男子也是十四、五岁娶正妻,女方比男方大两、三岁正好是十七、八岁生理功能发育完全成熟开始进入生育的最佳年龄段。

所以有贾宝玉婚配有限的选择范围之内,“金玉良缘”即“金”财富阶层与“玉”权贵阶层的婚配无论从哪个方面来讲,对于财政已经空虚的贾府和仕途希望渺茫的贾宝玉都是最佳选择了!

王夫人喜欢薛宝钗这个即乖巧懂事、又能干贤惠,还与自己天然亲近的亲侄女儿,难道不是太正常的事情了吗?王夫人内心希望选择薛宝钗做唯一嫡子宝玉的正妻,真的是太自然了吧!

可是在原意前八十回中王夫人从来没有真正公开表达过“金玉良缘”在愿望,因为“父母之命 媒妁之言”的封建包办婚姻在贾政老爷为官健在的情况下,王夫人对儿子宝玉的婚事几乎没有发言权,封建时代妇女“三从四德”王夫人“从夫”听贾政老爷的话是一定的。

而贾政对贾母一惯愚孝,在贾宝玉的婚事上贾政很大程度上会听从贾母的意愿。

第二十九回清虚观打醮后,农历五月初二、宝黛二人为张道士提亲闹到宝玉第二次摔玉砸玉、黛玉剪了玉上的穗子。第二天农历五月初三、在薛蟠生日宴上不见“两个玉儿”,知道宝黛二人依然在赌气没有见面和好,贾母为此当众抱怨哭了。

原文:(贾母)老人家急的抱怨说:“我这老冤家是那世里的孽障,偏生遇见了这么两个不省事的小冤家,没有一天不叫我操心。真是俗语说的,‘不是冤家不聚头’。几时我闭了这眼,断了这口气,凭着这两个冤家闹上天去,我眼不见心不烦,也就罢了。偏他娘的又不咽这口气。” 自己抱怨着也哭了。

贾母的这一番话正好对应了第一回癞头和尚在论及绛珠仙子(林黛玉)追随神瑛侍者(贾宝玉)下世“还泪”时,所说的“勾出多少风流冤家陪他们去了结此案”。

并且贾母还说“几时我闭了这眼,断了这口气也就罢了,偏又不咽这口气。”,只能说明贾母自称的“孽障”老冤家一定要等到“黛玉还泪”的这个风流冤孽案了结了,才能真正咽下这口气的宿命。

那么很显然贾母一定是在林黛玉结束“还泪”案回归“太虚幻境”之后,在完成“白发人送黑发人”的这世“孽障”之后,贾母才能够“咽下这口气”去世。

因此个人认为,“金玉良缘”一定不可能是王夫人的“一厢情愿”,而是随着贾府的财政空虚、大观园的日益萧条,最终贾母贾政母子和王夫人以及贾元春为了贾府利益和贾宝玉前途命运,所做出的一致选择。

父母双亡失去社会支持、又有先天不足之症的孤女黛玉相思成疾、伤情而亡。与《牡丹亭》中的杜丽娘“离魂”一样因为追求“自由爱情”而不得,“冷月葬花魂”是可怜的林妹妹的必然结局。

通行本的“黛死钗嫁”一直都是两百多年来,宝黛钗爱情婚姻家庭悲剧最华彩、最高潮的结尾。

贾元春并不是“金玉良缘”的推动者,难道都是王夫人的一厢情愿吗?

贾母不是嫌贫爱富的人,给宝玉找媳妇儿,她不考虑家底是否丰厚,而是只希望宝玉的媳妇儿要性格温柔体贴,模样好人品好,可以很好的照顾这个宝贝孙子。

所谓的“金玉良缘”,是宝玉隐隐约约感受到的一种氛围和压力,小说并没有哪个人明显的说出来“金玉良缘”,林黛玉和宝玉感到威胁的,还是元春送给贾府的礼品。

但是,元春死了,林黛玉因为受到刺激(这个刺激是什么作者也没有来得及写出来)跳湖死了,宝玉只能和薛宝钗结为夫妻。然而最后两个人也“风流云散”。据乾隆时期的文人笔记中描述,是宝玉和史湘云相遇结合,宝玉死了之后,史湘云不知踪影,因为史湘云不是正白旗的人,宝玉死了,她就没有资格住在旗营里了。

不过这些都是小道消息,真正的结果,没有人能想到,更何况怡亲王弘晓(老十三的儿子)又把小说中的“碍语”改了不少,成了现在这个版本。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。