在战场上少见使用弹鼓供弹的枪吗,为什么?

梁老师说事,为您回答这个问题。

弹鼓?你可拉倒吧,战场上用这玩意,绝对是个累赘,但凡有选择的话,很多上了战场的士兵,不会选用这东西的。

首先第一点,您也能猜到,这东西死沉死沉的,毕竟装的子弹就多。

举个例子您就知道了,咱就拿弹鼓里头最轻的C—mag弹鼓说事。

这东西满装一百发,搁到秤上一秤咋也得四斤冒个头。那么我们如果换成三十发装四个标准弹匣,您搁到秤上一秤,哎,不到四斤。神奇不?

这就是差距,你一个弹鼓装一百发子弹,我四个弹夹合到一块是一百二十发子弹,居然还比你轻,你说气人不气人。

说道这里估计有些小伙伴不明白,这是咋回事呢?道理很简单,弹匣这东西说到底他就是一壳,里头塞进去一根弹簧,用来往供弹口推子弹,所以他就是个容器。

而弹鼓就不一样了,这东西不仅仅是一个容器,还是一个机械装置,里头不仅有一根强劲的弹簧,还有一套拨弹器在里头,这一套拨弹器他就沉。

这也就算了,忍一忍他也成,最为要命的是,这弹鼓您搁到身上那个位置他都不舒服。

不说别的,弹匣这东西,搁胸口上一插,平平整整的,就算是行军途中,突然来个卧倒或者趴下,这都没有问题的。

您把弹鼓搁到胸口的位置上试一试?真要来个卧倒,那绝对是要命的存在。

你要知道,军队中的卧倒和我们在电视里头看到的完全不一样。

战士一旦听到发出卧倒的命令,脚下会发力,一个前冲,身子骨狠狠的砸在地面上的。

之所以要有一个前冲的动作,是为了尽快脱离原地,您比方说炸弹掉下来了,肯定不能在原地卧倒,离开原来的位置越远越好的。

这事小编一开始也是不知道的,是在看一个军校学员讲老兵给他们表演卧倒的文章知道的。老兵就是这么做的,身体砸在讲台上砰砰的响。

您想吧,跳起来,再砸到地上,胸口在垫这么一个圆鼓鼓的东西,绝对是要命的存在。

所以通常弹鼓都是塞到一个小挎包里头,然后栓到腰上掉屁股后头。

您以为这姿势就痛快啦?想得美,您行军过程中,两条大长腿行走的过程中,这小挎包也不老实,时不时的唿扇唿扇的拍你的屁股,还特别的有节奏感。

这要是来个急行军,这拍的不仅起劲,还特别的重,跟一小铁锤一样,如果一路上您一边跑,一边喊:“八十!八十!”都特别的押韵。

所以,一趟急行军下来,屁股不是红的他就是紫的,那绝对是一个酸爽的存在,锤不死你他不叫弹鼓。

咱别的不说,就冲这一点,您说说那个战士喜欢这么个东西,班长的脚丫子踹就算了,你个弹鼓跟着捣什么乱啊!

而且这东西用的时候也麻烦,弹匣人家,从口袋里头一摸一拽往枪上一插就完事了。而你这弹鼓就完全不一样了,行走过程中为了防止掉出来,还得用扣子把袋子给弄好,取的时候,打开扣子,再去摸,您听着就能感觉到这东西挺费事的。

在有一个,在战场上来个磕磕碰碰那是难免的,而弹鼓说到底他是一套机械装置,您要是对他磕磕碰碰的来几下,保不齐这套机械装置就废了,罢工了,不干活了,子弹从弹鼓里头推不出来了,你急眼不?

这绝对是坑人的节奏。

而弹匣就不一样了,他说到底就是一个容器,加一根弹簧,您不管怎么磕,能把那弹簧给磕坏了吗?不能够啊!

所以弹鼓和弹匣比起来,不论是方便性,还是灵活性,都差上一截,这也就导致没人喜欢使用弹鼓。

还有装弹,装弹那绝对是一个费手指头的活计,弹匣因为装的子弹少,所以里面的弹簧弹力弱一点,用手指头挤进去的。

而您换个弹鼓试一试?这东西装的子弹多,你的弹簧的弹力弱一点,都不能保证把最后一发子弹给你推出去,所以在东西装弹装到最后几发的时候,你把手指头杵出血来,都塞不进去,得用专业的工具才能塞进去。

以至于我军创造的发明了一个土办法,用一根绳子栓在弹鼓上,把绳子一拉,弹鼓里头的弹簧缩到最底下,趁着弹簧不注意,我们就可以轻轻松松的塞子弹了,这算是一种土办法。

当然了,如今也有不用往里头硬塞子弹的弹鼓,可以打开盖子,一发子弹一发子弹往里头搁的那种,您比方说咱家八一班用机枪使用的弹鼓,就是这么干的。

说道这里,那么问题就来了,这东西的缺点如此之多,是咋出现的。

一开始,他就是为了解决供弹不足的问题造出来的。

弹匣这东西装个三十发子弹,直溜溜的也短,士兵遇到突发情况,也好卧倒,立即进入到一个射击状态。

可当您为了提高持续火力,来个大容量的弹匣,五十发以上,这个时候您就会惊奇的发现,这货不仅变的老长,还变的老弯了,枪往地上一搁,你半个身子都得爬在枪上。

这也就算了,枪的重量还都在弹匣这个支点上,所以不方便。

于是就有了弹鼓,这东西虽然重一点,但胜在小巧,不至于把你的枪给架的高高的。

话说到这里,咱就来说说其他的各种弹鼓吧,有兴趣的您接着往下看。首先咱就说说,一款相当古老的机枪——刘易斯机枪。

这东西给人最大的印象,就是他那如同炮管子一样的枪管,以及黑漆漆如同一老龟一样爬在机枪上头的弹鼓。

可您观察过那弹鼓翻过来的样子吗?小编感觉十个有几个小伙伴没瞅过,这弹鼓翻过来是没有底的,开放式的,没想到吧!

这里头的子弹是分三层装到里面的,所以虽然装进去四十七发子弹,但您看他的时候,却感觉这东西不大,原因就在这里,他只是变厚了而已。

而苏联采用同样供弹方式的DP—27的轻机枪,我们俗称大盘鸡的家伙,那弹鼓虽然同样装四十七发子弹,可为什么这枪的弹鼓是如此的巨大,如同一个大唱片扣在机枪上,以至于我们还叫他转盘枪?

其原因就是这DP—27上的弹鼓,他是单层装弹的。

这个式样的弹鼓,说真格的,体积有点大,你装到哪里都感觉不适应。

当然了不管是单层的还是三层的,这东西有个特点,射击的时候,那盘子本身是旋转的,通过这种旋转方式,将一发发子弹塞到抱弹口里的。

好了,咱接着说刘易斯机枪吧!

您别看刘易斯机枪是在1913年开始生产的,可到了二战初期这东西仍然在军队中有列装。

在1938年的时候,咱还购买了一批高达三千挺的刘易斯机枪,顺带还有一千五百万英式子弹。

您没想到吧,只不过这家伙使用的子弹和当时我们普遍使用的德式子弹不一样,在以后的战斗中,尤其是抗日战争中,咱很少看见这种机枪。

当年日本人还把这种刘易斯机枪拿过来进行仿制,出品了他们的九二式防卫机枪,给海军用来对付侦察机和轰炸机的。

所以刘易斯机枪还算一款相当不错的机枪,他的转盘其实还是很不错的设计。

以至于国外一些个军火设计师,把这种转盘结构应用到了航空机枪和坦克机枪上了,毕竟这些东西他们不在乎那点子重量,他们更加在乎的是持续性的火力。

但在这些载具上使用的时候,转盘结构遇到了大问题。毕竟这些个载具他们运动起来,那动静可不是一般的小的,震动起来你爬在对方耳根子说话都听不到说什么。

于是装到里头的子弹会出现,子弹变换了位置,或者子弹直接变形的现象,最终造成卡弹。

所以后来这些机枪他们就不怎么喜欢转盘,而喜欢上了弹链的一个原因。

说道这里,估计有些小伙伴要挑毛病了,你这小编,一会弹鼓,一会转盘的,咋回事呢?

咋说呢?转盘您可以看成是一种特殊的弹鼓,都是一样的。

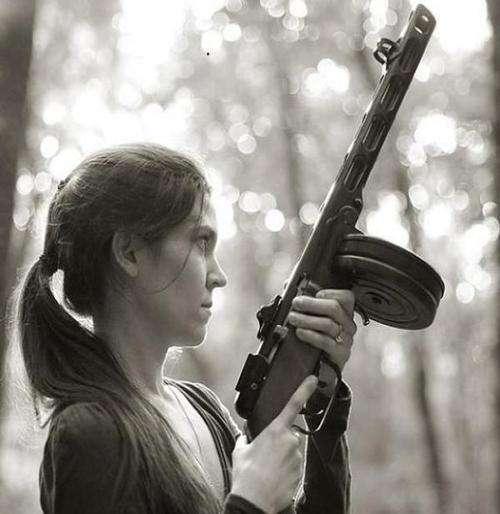

然后咱再来说说被大家伙所熟悉的武器——波波沙冲锋枪。

这家伙就是二战名枪,最让人有突出印象的就是,他那带着窟窿眼的枪管,已经卡在下边硕大的弹鼓。

苏联人把这东西造出来的目的是为了适应城市巷战,毕竟在城市巷战中,都是短兵相接的,交战距离也就一百米,甚至于不足百米的距离。而且这种情况往往交替出现,或者以一种你压根就想象不到的情况突然出现。

那么这个时候,就要显示出子弹的密集性和持续性,谁的武器在这个距离上有这两种优点,那么交战的时候,谁就能占大便宜。

所以在交战的时候,苏联人的七十一发大弹鼓就有了碾压德国人的实力,毕竟德国人使用的是三十二发装的弹匣供弹的MP—40冲锋枪。

这也是为什么苏德战争中,尤其是残酷的斯大林格勒保卫战中,弹鼓可以大行其道了,环境是弹鼓能够流行起来的关键因素。

据说当时德国人缴获了波波沙,也挺喜欢使用的。

但弹鼓离开城市的巷战,弹鼓的持续输出火力,就不占便宜了,毕竟交战的双方都拉开了距离,就算是近距离作战,都是大规模的互殴,谁是谁看的清楚,突发状况也少。

这么说干巴巴的,说一下另一款枪的改变,您就能品出其中的滋味了。

您比方说著名的汤姆森冲锋枪,他早期型号使用的就是五十发和一百发的大弹鼓,在二战中被美国人看重了,但美国人对弹鼓的可靠性提出了质疑,最终供弹方式进行了重新设计,变成了二十发和三十发的弹匣。

如果让美国人打一场类似斯大林格勒保卫战那样的城市战,估计他会更加的喜欢五十发和一百发的大弹鼓了,毕竟交战的环境不一样,造成对武器的需求就会不一样,那么弹鼓变弹匣,或者弹匣变弹鼓就没有问题可以说道了。

再说一个例子,您就能更加深刻的体会到这个意思了。还是波波沙,当年我们入朝作战的时候,武器万国牌大家伙都知道,光手里枪械使用的品种就高达一百一十多种,大多还是老旧武器单发的。

瞅瞅对过的美国人,什么汤姆逊冲锋枪啦,M3冲锋枪了,最差的还是人手一支的M1加兰德半自动步枪。

这完全不是一个级别的。

后来从苏联老大哥哪里,购买了一批武器,这里头就有波波沙。

波波沙的持续火力和高射速,的确让咱的班组火力有了一个质的飞跃。

东西是好,但那会一支波波沙也分不到两个弹鼓。

对于好评如潮的波波沙,我们当然不会放过了,拿过来就进行了仿制,这就是咱的五零式冲锋枪

那么在设计这款冲锋枪的时候,我们也打算采用弹鼓的,但根据战士们的反应,弹鼓这东西的问题有点大,体积大,携带不变,磕碰后容易变形等等。

于是我们就抛弃了七十一发的弹鼓,而是采用了三十五的弹匣。

三十五发的弹匣也就是七十一发弹鼓的一半,所以火力持续问题肯定欠缺,但是困难这东西,就是用办法来解决的。

在实战中,我军采用轮换射击战术,保证持续火力。一人一支五零式冲锋枪,两个人或者三个人一组,一个人换弹匣,另外的人进行射击,就这么轮替的打,一个人带上十个弹匣,啥战斗顶不住啊!

这如果还顶不住的话,一个组搁前头打,等弹药打光了,另一个组接着打,之前那一组躲起来装子弹,就这么轮换着打,这种火力压制和火力持续度,够劲吧!

所以弹鼓持续火力的优势,就被这么个土办法给解决了。

咋说呢?弹鼓走到今天,也一支在寻求突破,目前出现了一种滚筒式弹鼓,这种弹鼓也被叫做旋转式弹匣。

工作原理和转盘差不多,跟刘易斯机枪那个很相似,一层加一层的把子弹塞进去,里边的结构就像旋转楼梯一样,形成一个筒子的外形,然后把这个筒子爬着塞到供弹口上。

他也是通过转动来实现供弹的,只不过转盘这东西,盘子在转,而滚筒式弹鼓是里边那个芯在转动。

但不管怎么改变吧,依然摆脱不了他是一套机械的命运,和弹鼓有着同样的缺点。

那么今天就到这了,喜欢小编写的,您点个赞,再加个关注,方便以后常来坐坐。

在战场上少见使用弹鼓供弹的枪吗,为什么?

兄弟你提这个问题,是完全不知道弹鼓的痛苦啊。那我们就唠唠弹鼓供弹的问题吧。

1.弹鼓太过于沉重,结构复杂,死重太多拿81班机做例子吧,81这类弹鼓太沉重了,占地方,无意义的空间多,机构比较复杂,相信背过这玩意儿的战友都有痛苦的感触吧?

现在许多机枪都采用连接收纳弹链的弹箱的方式,这样结构更简单,子弹更多更利于持续射击。

目前比如美帝M249这类班机,大多采用这种方式,携带方便,死重少,带弹多,装弹也比弹鼓上弹快。

2.枪族化让武器弹药容器可以互换,无所谓是不是弹鼓以81班机为例,走的是枪族化规范,故而枪械一些机构是可以互换的。81班机的弹鼓完全可以换给81突击步枪使用,而对方的30发弹匣也可以换给81班使用。这是世界如今流行的做法。美军的M249也一样。

3.使用弹鼓容易造成枪管发热虽然突击步枪可以换用班机的弹鼓,但实际上用了也没多大意义。哪怕换上班用机枪,电影里州长和兰博那种挎着弹鼓猛扫的镜头现实里几乎很难出现。这是因为枪管散热是个大问题。

班用机枪正常使用,是不会充当火力点的,它提供的是一定程度的压制能力,短点射为主。所以往往扫几枪就需要和步兵班组一起赶快转移。这样使用的话枪管是毫无问题的,但挂上弹鼓,就难免出现“突突突”的野心,往往不知不觉就把枪管打得发烫。我军武器这方面尤其严重,还没法换。这方面美国做的远超过我们,M249并非浪得虚名。

如果把弹鼓交给突击步枪,那么问题就更严重了,把枪管打爆都有可能。所以我军一般部队是严禁士兵平时玩什么弹鼓弹匣互换的把戏的,这也导致了弹鼓出场愈发稀少。

另外,不知别的部队如何,老王的感觉是现在训练班机都用弹匣了。毕竟背着那仨弹鼓太难受。

就目前看来,弹鼓供弹问题主要就是:1.太重 2.太复杂 3.枪械没必要都使用。而且虽然我国在设计弹鼓供弹方面参考了战争的经验,有使用方便、上弹快速等优点,也考虑了战场上的直接使用情况,但当前世界的潮流仍然是以弹链供弹的机枪为主,反倒是我国的弹鼓貌似一朵奇葩。

但是弹鼓供弹的枪少吗?只是我们的思路出了问题,目前这种供弹形式可不算少,眼睛别总盯着机枪。

美军为M16系推出了一款60发弹鼓的装备,名为D60,是美国美国马盖普军事工业公司(MagPul Military Industries Corp)开发的。这家公司做这种聚合物产品很在行,他们还做过iphone的防弹手机壳。

还有比较凶残的“打击者”霰弹枪

打击者拥有硕大的弹鼓,以及近距离凶残霸道的杀伤力,那弹鼓为它带来了超强的猛烈火力。

不幸的是美国法律机构将之定义为“毁灭性武器”,所以只好推出了缩小版。这个缩小版依然是弹鼓供弹,而且有个特别怨念的名字——“女性家庭伴侣”。

著名的大杀器“AA12”霰弹枪也可以采用弹鼓供弹,这个我就不介绍了,在《敢死队2》和《新铁血战士》里,都有丧病的表现。

另外我们熟悉的MP5也有弹鼓设计,还是双弹鼓。写到这儿,我想大家都明白了,所谓弹鼓供弹,只是一种提供给任务需要的供弹方式而已,它与弹匣没有本质的不同,所以二者相容性非常高。另外一些需要大容量弹药的霰弹枪、冲锋枪也采取了这种方式增加火力持续性,毕竟冲锋枪和霰弹枪不可能制造个机关枪那样的弹链,弹鼓无疑方便很多。

所以说,弹鼓供弹其实还是很常见的,只是军队里多采用制式装备,可能曝光度不算高。

在战场上少见使用弹鼓供弹的枪吗,为什么?

相信在部队待过的战友们,对81式班用机枪的弹鼓终身难忘,越野拉练时,扛着上弹鼓的81机,腰挂2只死沉的弹鼓,跑动行走时,真的很不方便,有苦说不出。

弹鼓,由于容弹量远高于弹匣,因此可以保持火力持久,一些国家军队的班用机枪,就采用了弹鼓供弹方式,当然,为了保证枪械的弹源,大都可以使用自动步枪的弹匣。

但弹鼓由于容弹量高,导致其体积也大,重量要远超其他弹匣,特别是有携行不便的问题,譬如81式班用机枪的弹鼓,就使用专用的弹鼓袋,部队5公里越野时,倘若没固定好,很容易砸在髋骨上,不但影响跑动,也还很疼痛,让枪手感到非常不爽。

带弹鼓跑动,倘若固定不好,就只得用手按着,既影响跑动的协调,同时也让枪手很累。因此,事实上,弹鼓会影响枪械的灵活性,枪手的机动性,弹鼓确实机动不便,所以实用性反倒不如弹匣。

目前,弹鼓配机枪,也并非最佳选择,因为弹鼓内部结构比较复杂,使用时容易出现故障,对提供火力支持的班用机枪很要命,一定程度会影响班组的火力输出。

81式75发弹鼓,正面一圈螺旋形凸槽为子弹导引槽,弹鼓内的子弹弹头顺着导引槽轨迹,在托弹簧的压力下向供弹口运动。

打开弹鼓后盖,可以看到放射状的拨弹齿,拨弹齿在拨弹簧的作用下带动弹鼓内的子弹转动;这种设计源自AK-47突击步枪的弹鼓设计,后来被81式班用机枪弹鼓采用。

正因为弹鼓内部结构复杂,使用时故障率高,因此,现代主流的班用机枪使用的都是弹链供弹的轻机枪,譬如著名的M-249班用机枪,100发或200发弹链供弹,存入一只扁方型的弹箱,易于携行,使用弹链不仅火力持续性更强,而且可靠性也更高,必要时,M-249班用机枪也可使用自动步枪的30发弹匣。

在战场上少见使用弹鼓供弹的枪吗,为什么?

我是萨沙,我来回答。

我们就以波波沙冲锋枪为例。

萨沙在俄罗斯玩过波波沙!

俄罗斯人很怀旧,波波沙是使用71发大弹鼓的。

之前我端的是空枪,没觉得多重,大概是3公斤多,一般男人拿着都没问题。

没想到,把装弹子弹的大弹鼓一装上,枪猛然重了2公斤,达到6公斤左右。

要知道,一支AK47也就是56式冲锋枪不过4公斤多。

而且,这个弹鼓就有2公斤左右,射击时候沉甸甸的压在手上,要用力端着,并不容易。

所以我军仿造波波沙但采用35发弹匣,也是很聪明的。

其实,波波沙之所以使用71发弹鼓,主要是射速太高,子弹少了火力持续性就不行。

大家知道著名的79式冲锋枪吗?也是射速极高但用20发短弹匣,每每遇到激战就掉链子,随便扣动几下扳机,子弹就没了,实战型很差。

所以,波波沙采用71发弹鼓可以说是没有办法。

实战中,71发弹鼓确实提供了旺盛的活力,像缩小版近距离的轻机枪。

德军也爱用这枪,经常缴获了以后留在步兵班里面用于巷战,增强火力。

71发弹鼓提供了旺盛的火力,代价也非常大。

第一,沉重且不好携带。

沉重上面已经说过了,弹鼓装满子弹接近2公斤,就是4斤。

关键弹鼓携带也不方便,因为太大了,必须用专门的弹鼓携行具,像个挎包一样放在腰间。

战斗时候必须带三个弹鼓,两个挂在腰间,一个装枪上。

弹鼓又重又大,携带是很麻烦的,尤其是巷战中往往要翻滚和匍匐,弹鼓很碍事。

第二,装填困难,不可靠。

这个弹鼓装填很麻烦,速度也很慢,战斗期间基本不可能火线装填。

也就是说,3个弹鼓打完就完了,你就是带着大量散装子弹也是没用。

而且弹鼓可靠性很差,制造的很劣质。

弹鼓外壳很薄,磕碰后很容易变形、损坏,而战斗中这是难免的。

弹鼓的弹簧质量也不行,如果长期装满子弹,很容易出问题,导致卡壳。所以用了一段时间的老弹鼓,一般最多装弹五六十发,再多就容易出问题。

其实,苏军士兵最抱怨的就是弹鼓不可靠,这玩意一旦出现基本就是近距离作战的生死关头,很容易搞出人命。

第三,制造难度大,人机功效差。

弹鼓制造比弹匣要复杂,苏军一度出现缺乏弹鼓的情况。

战争中,士兵们忙于战斗,很多时候卸下弹匣、弹鼓顾不上收起来,随手就丢掉,毕竟保命要紧。

但由于弹鼓制造比较复杂,补充起来就比较困难,相反弹匣就简单的多。

另外,弹鼓的人机功效不好。

苏军士兵必须用一只手抓住弹鼓,而弹鼓比较厚重,抓起来很不方便。

波波沙的射速高,持续射击跳动明显,弹鼓又抓不牢,导致操枪难度大。

说来说去,弹鼓的问题很多,二战结束后就逐步消失了。

在二战期间,苏军也是同时配发弹匣的。一些苏军战士判断自己的弹鼓不可靠,就会在巷战中使用弹匣,虽然火力持续性差了,但可以通过经验和战术弥补。

万一弹鼓卡了壳,士兵就只能用生命去弥补了。

在战场上少见使用弹鼓供弹的枪吗,为什么?

弹鼓供弹在现代战场确实很少见,基本被淘汰了;现在我们看到的枪支大都是采用弹匣供弹。

但是曾几何时,弹匣供弹的枪曾经大出风头,让士兵爱不释手,成为战场取胜的法宝。

既然如此,弹鼓供弹的枪为什么在战场上销声匿迹了?

弹鼓供弹和弹匣供弹的区别我们知道早期的枪支都是单发的,先是将子弹装进枪膛,拉动撞针(击锤),然后扣动一下扳机,射出一发子弹。

然后再装进一粒(最多5粒)子弹,拉一下撞针,扣动扳机,如此反复。

这样供弹方式叫弹仓供弹,每次只能装5发子弹,射速非常低,不能满足作战要求,士兵迫切需要能连发的枪支。

在此情况下,冲锋枪应运而生。

枪支之所以能实现高射速,关键在于有了和枪膛相连的供弹具,弹鼓和弹匣都属于供弹具。

其实两者的原理是一样的,都是利用机械装置将子弹输送到枪膛中。

通俗地说,就是每发射出一发子弹,弹簧就会顶出一发子弹,顶到撞针(击锤)以达到连续射击的目的。

虽然都是供弹具,两者还是有很大区别的。

两者的第一个区别:形状不同。

弹鼓大多是圆形和椭圆形,弹匣则大多为是长方形的。

第二个区别:复杂程度不同。

弹匣就是一个弹夹,底部一个弹簧,结构简单。

与之相比,弹鼓相对要复杂得多,由拨弹轮和卷簧两部分组成,还有一个圆形涡槽。

供弹时,拨弹轮在卷簧的压力下转动,推弹器将枪弹按照螺旋涡槽推送到供弹口。

装弹的时候,需要拧钥匙,弹鼓盖才会打开。

打开后可以将多发子弹放入拨弹轮的缝隙里,还需要将子弹摆正,或者使用装弹器对准缝隙装进去。

第三个区别:弹容量不同。

除了早期的弹鼓供弹机枪外,大多数弹鼓容量都非常大。

德国的MG15航空机枪弹鼓弹容量70发,波波沙冲锋枪大弹鼓容量是71发,国产95式轻机枪的一个弹鼓最多可以装75发子弹;美制MP5系列冲锋枪C-Mag弹鼓为双弹鼓,容量达到100发。

而使用CL-Mag弹鼓的冲锋枪,容量达到150发。

而使用弹匣的冲锋枪,容量一般在30发。

第四个区别:射速高。

采用弹鼓供弹的枪支比弹匣供弹效率要高1.5到2倍数。

比如被称为芝加哥打字机的汤姆森冲锋枪(早期),每分钟能打出720发子弹,实际射速打400发没问题。

而弹匣冲锋枪的射速一般在每分钟300左右,个别可以达到400发,但这只是理论数据,实际射速能达到200发就不错了。

之所以如此,主要是因为弹鼓容量大,可以节省更换时间。

容量70发的弹鼓,打700发的话,更换10次就可以了;而容量为30的弹匣,需要更换20次。

当然,弹鼓更换速度相对较慢,这上面节省的时间有限。

但是别忘了弹鼓还有一个优势,那就是弹鼓的卷簧比弹匣的弹力要大得多,供弹效率自然要高很多。

正是因为它的高射速,使其在战争中名声大噪,广受欢迎。

最早的弹鼓式供弹冲锋枪,当属德军小范围装备的MP-18,它采用9毫米子弹,蜗牛状弹鼓,容量虽然只有32发,但理论射速400发,实际射速不低于250发。

因此它的火力强大,可一刹那间撕开对方的防线,很快改变战场上的攻守平衡

因此,一战中MP-18刚一亮相,就让协约国军队的士兵闻风丧胆,称其为“子弹喷射器”。

“子弹喷射器”非常形象,让拉大栓的5发弹仓供弹步枪望尘莫及,火力要猛烈好倍,所以称其为“子弹喷射器”也实至名归。

弹鼓供弹枪的黄金时代看到冲锋枪如此强悍,各国纷纷上马研制。

到了二战前,冲锋枪几乎已经成为交战国步兵的标配,纷纷闪亮登场,大显神威,涌现出很多名枪。

其中不乏弹鼓供弹的名枪,苏制波波沙41冲锋枪,就是其中的佼佼者。

第一代波波沙(PPSh)冲锋枪,叫PPSh41冲锋枪,采用的正是弹鼓供弹。

它的诞生不是偶然的,也是逼出来的。

1939年的苏芬战争中,由于之前苏军不够重视,虽然装备“波波德”(PPD)系列冲锋枪,但是数量太少,在战争中吃了大亏。

苏联人口众多,喜欢人海战术,开战后出动120万大军与芬兰20万军队较量,占据绝对优势。

但是因为芬兰军队装备的苏奥米冲锋枪数量最多,给苏军以残酷打击。根据苏联军官的回忆,苏联红军整排整连部队的冲锋往往被二三个手持冲锋枪的芬兰军人打的溃不成军,实战中苏米冲锋枪创下了 一次射击3000发的记录。

而苏奥米冲锋枪,正是弹鼓供弹。

痛定思痛,苏芬战争结束后苏军开始研制并装备冲锋枪。

原来的“波波德”工艺复杂、造价高,不适合大量制造,波波沙41在1941年横空出世,没多久就赶上了苏德战争爆发。

而波波沙41,很大程度上参照了芬兰苏奥米冲锋枪,也是71发弹鼓供弹。

苏德战争爆发时,苏军大量准备了波波沙41,给了德军迎头痛击,成为他们的噩梦。

但是两年后,波波沙41就被波波沙43取代,基本退出历史舞台。

这时候二战主要交战国,都已淘汰了弹鼓供弹枪支。

比如德军在1940年就换装了弹匣供弹的MP40冲锋枪,在此之前的MP34就已经以弹匣供弹为主;美军也在这个时期淘汰了弹鼓供弹的汤姆逊系列机关枪,取而代之的是弹匣供弹的M1A1(早期的汤姆森已经推出了弹匣供弹系列);而英国也在1941年大量装备弹匣供弹的司登冲锋枪。

需要指出的是,这些弹匣供弹的冲锋枪,弹容量都非常低,美军M-1式20/30发、德军MP-38/40式32发、英军司登式32发、意大利军队M-1938A式10/20/30/40发、日军百式30发等。

可想而知,它们的射速也要比弹鼓供弹冲锋枪要低许多。

既然如此,弹鼓供弹的枪为什么还会被淘汰?弹鼓供弹枪被淘汰的原因

一、结构复杂、故障率高

前面说过,弹匣结构简单,直来直去,基本上是90度供弹,主要部分是弹簧,故障率低,维修方便。

而弹鼓是360度供弹,除了拨弹轮,还要有卷黄和圆形涡槽。

结构复杂的枪,故障率就高,维修麻烦。

如果传动系统出问题,卡弹现象就难以避免,如果正在作战中卡弹,那就是生死攸关的问题了。

重量大、体积大、机动性差、携带不便

弹鼓结构复杂,弹容量大,而且为了让里面的子弹打完,弹鼓中还装有10克假弹,这就使机枪重量相对较高。

就拿波波沙41来说,它的空枪质量3.64千克,装备弹鼓以后全枪质量5.4千克。

这个重量比德国MP40和美国M3高出1千克,比英国司登重2千克。不要小看来这一千克的重量,对于一支冲锋枪来说多出1千克就多出了至少四分之一。

较重的重量也让持续射击的士兵感到非常疲惫,携带和射击都大受影响。

尤其在冲锋的时候进行射击,或者是在堑壕战、阵地战时蹲态射击,对士兵的体力的消耗显而易见。

而且,圆形的弹鼓无论是在枪的上部还是下部,都影响枪手的机动性和射击的精确度。

而采用弹匣供弹的机枪对枪手活动范围的影响很小,固定作战的时候可以采取弹链供弹的方式,射速一点也不比弹鼓供弹的冲锋枪低,美军的FM―9冲锋枪就是如此。

弹鼓不是圆形就是椭圆形,非常占用空间,携带不方便。

相同空间的话,使用战术背心能携带的弹匣,要比携带的弹鼓子弹数量要多。

现代战争不需要密集射击方式

过去武器落后,各国军队在战争中多采用人海战术,密集冲锋。

现在战争高科技武器层出不穷,枪支采用激光瞄准器、红外瞄准器、战术导轨瞄准器等多种瞄准具,射击命中率大大提高,再也不需要浪费子弹密集射击。

而且各国军队很注意降低死亡率,不愿意、也没有必要采取集团冲锋的人海战术。

这样一来,弹鼓的密集火力就成为鸡肋。

使用弹鼓容易造成枪管发热

枪支射击速度快,工作量大,枪管难以承受,枪管散热很难达到理想水平。

如果自动步枪使用弹鼓供弹,枪管打爆也不是没有可能。

浪费子弹,后勤压力增加

机枪挂上弹鼓,扣动扳机就难免任性,不经意间子弹就打完了。

在苏德战争初期,为了供应冲锋枪手子弹,往往每5个枪手就需要一个2个弹药手,每10个枪手需要一辆弹药车供弹,大大增加后勤压力,增加军费开支。

总之,作为弹鼓供弹枪支,任何一种武器一样,无论它曾经多么辉煌,都有时过境迁,退出历史舞台的时候,这是无法抗拒的历史规律。

在战场上少见使用弹鼓供弹的枪吗,为什么?

突击步枪用不着,本身就要以轻便容易做战术为主。你突出辣么大个鼓让别的枪娘(步枪)看到太羞耻了。

好了我不是这个意思,我的意思是步枪本身不适合用弹鼓,而且而且步枪的薄枪管也承受不了那么多子弹连射。

那么机枪呢?实际上现代绝大多数机枪看起来是用弹箱(M249之类),实际上是弹链,包括MG42看着有弹鼓,而实际上是弹链。

那么为什么现代用弹鼓的机枪那么少?(95班算一个)

一个是这么个圆滚滚的东西携带不方便,点名批评二战时候的毛子大盘鸡的弹盘,长得和反坦克雷似的

二个是结构复杂,容易卡弹,不像弹链那么丝滑。

三个是重装费劲的一pi

四是人家M249的弹箱式弹链供弹可以装200发,弹鼓是不可能装那么多的,这辈子都装不了那么多

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。