抗日战争时期,日军统计的己方伤亡数据为何缩水那么严重?

我是萨沙,我来回答。

萨沙第 9012条回答。

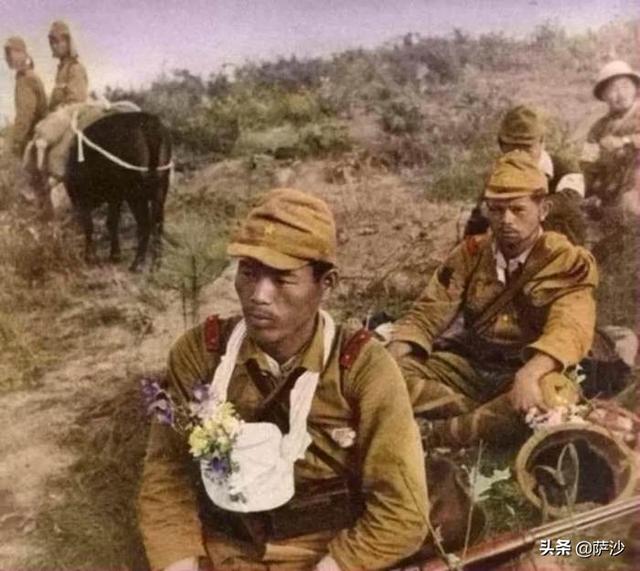

主要还是因为战争时期的宣传因素,其次则是指挥官大言不惭的吹嘘。

日军是非常重视宣传的军队,对于各方面宣传看的都很重。

战时日本对于舆论严格控制,对外统一宣传。

到日本投降的时候,很多日本国民没有听过中途岛战役,不知道马里亚纳战役的马里亚纳在哪里。

甚至第一颗原子弹在广岛爆炸后,日本政府严密封锁消息,绝大部分日本民众根本不知道此事。

甚至从广岛逃出来的少量幸存者对亲友描述了原子弹,还被斥责为胡说八道。

第一,日军刻意隐瞒伤亡数字,为了鼓舞士气。

在战时,日本军方想方设法缩小伤亡数字,甚至肆意胡编,目的是提高民众士气。

比如:战时日本宣布,第11军在武汉仅仅战死4506,负伤17380人。

大家都知道,武汉会战主要就是日本11军负责,这个11军相当于我国的军区规模,非常庞大,有几十万军队。

大家都知道,武汉会战有高达近30万日军参加,如果11军伤亡仅有不到2万人,也就是十分之一,试问日军为什么不乘胜追击,继续占领江西、湖南等省份,或者直接向西沿着长江追入四川省。

我们今天知道,日军在武汉损失巨大,仅仅一个106师团在万家岭遭遇伏击,就几乎被歼灭,损失数千兵力,师团长靠钻入树林才得以幸免。

而日本内部给军方高层看的《第106师团伤亡状况报告》记载,整个武汉会战第106师团战死3321人、战伤4085人、战病9905人、合计17311人。

我们抛去战病暂时不说,仅仅战斗伤亡就有7000多人,等于是日本公布伤亡数字的三分之一。

而日军在武汉会战被重创的师团还有不少,比如第6师团沿着长江向西作战,沿途受到国军层层阻击,加上对武汉夏季炎热天气极其不适应,官兵损失非常巨大,师团被迫停下来修整。

第6师团有4个野战医院,其中仅仅第4野战医院收容的伤员,有明确的资料记载的就高达2307人。

除了第6师团以外,损失非常严重的还有九州部队波田支队和第9师团、第27师团等等。

战后日军承认,武汉会战战斗伤亡接近5万。而日军参战20多万人,仅仅战斗伤亡就有这么多,也就是接近四五分之一,这支军队确实无法再战,需要修整一段时间恢复。

第二,日军技术上的减少伤亡数字。

在日军的伤亡统计中,是不记录生病情况的。

而其他国家一般将战场的官兵生病,也记录入损失,毕竟这些士兵无法继续作战了。

但日本刻意将这部分数据省略,即便是非常严重的传染病爆发。

根据日本战时资料记录,武汉会战期间,由于水土不服以及武汉地区的又湿又热的可怕天气,加上日军被迫在山地和丛林长期行军作战,导致疫情大爆发。

整个武汉会战,20多万日军战斗伤亡是5万人,但病倒的数量高达10多万人。

这可不是感冒发烧的小毛病,而主要是痢疾,霍乱等可以致命的严重疾病。

当年世界上还没有青霉素这种强力抗生素,得了这种传染病很容易送命。

根据106师团长的阵中日记,在被围困于万家岭附近时,师团司令部90%的人患上了痢疾,其中又有30%的人得了肠炎。

如果加上病倒的10多万人,日军伤亡病疫总数至少有接近20万。

而武汉会战日军两个军参战部队,加上海空军有接近30万,等于有三分之二的官兵曾经失去过战斗力,这才没办法打了。

第三,军队指挥官的习惯性吹牛逼。

日本人很要面子,尤其是旅团长、师团长一流都是颇有地位的人,一般都要脸面。

而且,日军流行下克上的作风,下级对上级表面上尊敬,内心多不满甚至鄙视,不愿意在上级面前出洋相。

所以,战时日本指挥官,经常习惯性吹牛减少伤亡数字,做给上级看。

比如常德会战中,指挥官横山勇一直大言不惭的对上面吹牛,自称损失轻微,势如破竹。

占领常德城之前,横山勇自吹伤亡不到3000人,而日军总数有10万,也就是说这点伤亡不算什么。

其实,日军此时伤亡已经过万人,尤其攻打74军第57师死守的常德城,花费了十多日时间。57师死守每一寸阵地,8000官兵最终成建制突围的仅有83人。

到了日军占领常德时,战斗伤亡已经有1万多人,还有上万的病患,后勤补给被切断,横山勇已经无力再战。面对国军援军四面围攻,横山勇认为不能留在常德等死,必须立即撤退以自保。

有意思的是,之前牛逼吹爆了,说自己只伤亡几千人,现在上级哪里允许你撤退。

10万大军就损失这点人,完全应该可以继续进攻,除非是横山勇消极避战。

由于上级不同意从常德撤退,要求坚守常德,横山勇没办法了,才汇报了真实伤亡数字“减员一万”,“战力已显著下降,急需整顿”“18%部队失去战斗力”。

抗日战争时期,日军统计的己方伤亡数据为何缩水那么严重?

客观地说,交战的双方,都会把己方的伤亡数字修饰得尽量不那么难看,而把对方的伤亡适当地提高。这一来一往之间,实质上就形成了己方和敌方之间所公布的己方伤亡数据的落差,从而就形成了各自都认为对方的数据在注水。造成这种现象的其实本质,还是由于军队的荣誉感和民族自尊心在作祟,以及出于战时动员的需求。

统计口径错综复杂二战期间,日本人的军事伤亡人数约为110万至190万,包括阵亡、伤治不愈和失踪。但是这个数据是从1937年7月7日全面抗战算起,但是对于日本侵华战争来说,应该要从1931年9·18事件后算起。在统计口径的时间往前移后,根据北京中央编译出版社的当代研究报告显示,日本共有2227200人伤亡,其中1055000人死亡,1172341人受伤。而这份出版物是分析了日本出版物提供的统计数据后,基于日本出版物的资料汇总后得出的结论。

(日军在九·一八事变后进入沈阳)

但是日本对此数据并不承认。据日本防卫省统计,在中国死亡的日军的人数为48万。根据日本《读卖新闻》的调查,其在1983年读卖新闻社所出版的《战争:中国侵略》所给出的数据是从1937年开始算起,日军在中国的军事死亡人数约为70万。这个数据直接跳过了全面抗战之前,日军伤亡的人数。

而在东北活跃的抗日联军,作战环境非常艰苦,在敌后没有建立稳定的根据地,而且还面临叛徒的出卖。在杨靖宇牺牲后,到1940年冬天,东北抗日联军只剩下不到1000人,只能被迫退入苏联境内继续抗战。因此这一时期的历史资料非常缺失,而且由于参与了东北抗战全阶段的亲历者人数非常稀少,比较令人信服的说法是据抗联第二路军总指挥周保中将军的推算,他认为1931到1937年抗联歼敌103500人,1937到1945年歼敌82700人,共计186200人。

但是日本方面却指出,这个伤亡数据是东北抗联在抗战时期歼灭的日伪军队,它驻扎在东北的关东军几乎是兵不血刃地就吞并了东北,其兵员在全面抗战之前并没有出现损耗,而且它并不承认日伪军是属于日军的正规编制。要知道抗战期间日伪军总人数约210万,日本认为这部分伪军只是作为日军的打手,其伤亡不能算在自己头上,而是算在二鬼子头上。日伪军也就成为了数典忘祖,两边不讨好的贱骨头。

而据日本厚生省1964年调查后统计,日军在侵华战争中死亡的人数约为455700到700000人。这并不包括印缅战场上中国远征军和驻印军和美英协同歼灭的约16万日军,及苏军在东北消灭和俘虏的67.7万关东军。日本认为这些总计约83.7万日军的损失,是中国军队在外援的帮助下被损耗的,而这部分损失,日方是将其算到东南亚战场以及苏日战争,并没有将其划到侵华战争的伤亡。

换言之,中国军队并没有把日本人打服气,他们认为这是在“玩赖”,而这也是日本民族性格的表现,只对征服者低头。我们过于以德报怨,在对日本民族性上的认知上不足,才让其有了饶舌聒噪的空间。日本民族在美国人撰写的《菊与刀》中可以概括为,反复无常,畏威而不怀德,有小礼而无大义,不把他打痛了,打怕了,不可能会对你心锐诚服,对这点认知上,美国人确实总结得鞭辟入里。

舆论的翻转在西方国家眼中,日军在华的伤亡也并没有那么高。1943年7月驻英大使顾维钧转述,英国方面认为“我国抗战公报多夸大不足信,尤以报告敌人伤亡数目为最,此次湘鄂一役所称敌方伤亡三万,超过不啻十余倍云云。”而根据西方学者希拉里·康罗伊的统计,在抗战期间,共有44.7万名日本士兵在华死亡,在二战期间死亡的113万名日军士兵中,39%死于中国。西方学者约翰·道尔也认为,抗战期间,共有39.6万名日本士兵在中国阵亡。战争结束后,另有54000名日军死亡,其中大部分死于疾病和饥饿。二战期间死亡的1740955名日本士兵中,有22%死于中国。

但是这些数据与两岸公布的数据有很大的差距。据《中国人民解放军全史》记载:八路军、新四军、华南游击队共作战125,165次,毙伤日军52万463人、伪军49万130人,俘虏日军6,213人、伪军51万2933人,日军投诚746人、改编伪军18万3632人。而在台湾省的学者李怡在《抗战画史》中称,日军八年在中国战场之伤亡,负伤131万8670人,阵亡177万9774人。

造成这种国内和国外的日军伤亡落差的根本原因是,由于我国在近代以来积贫积弱,在国际的话语权几乎没有,而这些自以为是的洋大人都是以上帝视角在指点江山,认为当时中国军队在武器装备简陋,兵员素质总体没有日军好的情况下,不可能对日军造成重大的威胁。

(何应钦在接受日军投降时,直不起的腰)

而事实上却是日军在伤亡数据上做了手脚。日军发表的对外数据都是经过日本军部言论统制机关美化的,日本军部在日本战争期间已成为掩饰太平的代名词。例如枣宜会战日军资料声称仅伤亡一万一千多人,但是根据日军内部及机密档案统计,1940年5月与6月的中国派遣军死伤多达四万以上,其中大部分应该伤亡于枣宜会战。日本军部的做法是为了拉抬日军战时的士气,当谎言说了一百遍的时候,也就成为了真理,可以让日军激发武士道精神,在作战时提高作战力,而且如果前线日军的伤亡巨大,日军的战时动员,就不会有日本人踊跃参军入伍了。

但是这种技不如人,先入为主的论调却让当时的国人所信服,很多时候跪久了,就站不起来了。何成濬日记也记录,薛岳在第三次长沙会战后由于虚报战绩过于夸大,被同侪将领笑斥。而军令部长徐永昌对国军将领普遍虚报战绩的现象感慨:“由谎报一点看我国军人无耻,可谓达于极点。”亲日的何应钦更是认为,不可能有一支未经训练、无纪律,装备简陋的民兵游击队杀死了这么多敌军士兵。这些言论背后都折射了当时国人在国力悬殊的情况下极其不自信,甚至认为都是因为我方将领好大喜功而出现夸大日军伤亡数据。

(抗战时期的游击队)

自己都看不起自己的情况下,怎么可能会让外界对你刮目相看,而且这些说法后来也成为了日本军国主义的口实,被用来贬低我方在抗战期间所取得的成果。从舆论战方面,一开始我们就输了,在刻板印象形成后,想再扭转舆论就非常困难。谁掌握了话语权,谁就掌握了主动权,这也是要建立国际舆论话语权的迫切需要。

选举的考量日军在华伤亡的数据,无论是战时还是战后,都是日本政府讳莫如深的话题,这不仅有损天皇的声誉,更是触动到了日本右翼的逆鳞。日本的官方统计数字就缺乏对伤亡人数的完整报告。在日本的资料中,从1937年到1941年,共有185647名日本士兵在中国阵亡,52万人受伤,而在战争结束后又有5.4万人死亡。从1942年到1945年战争最激烈的时间段就直接跳过了,只能从其他民间渠道去统计,这就造成了在缺乏官方史料时,只能各自发挥,其数据波动范围也极其巨大。

而且从1937年到1941年,共有43万名日本士兵在中国患病。仅在华北地区,1938年就有1.8万名士兵因病返回日本,1939年有2.3万名士兵,1940年有1.5万名士兵,这些患病的日军士兵,按照日军处理的方式,也被归类到在日本本土患病,而不是在华伤兵数据。

这种掩耳盗铃的统计方式,既是自欺欺人,也是日本战后被右翼绑架的写照。日本在战后几乎照搬了美国的体制,采取美式民主的选举办法。但日本民众对选举并不感兴趣,把精力都放在了发展经济上。日本长期以来的民众投票率都不足50%,特别是日本的年轻人对政客并不敏感。日本各党派的参选人,为了动员日本民众去投票,甚至还亲自走上街头去拉票,但是往往收效甚微。这与美国的总统和议会选举的造势活动有着明显的不同,一边是热火朝天的千呼万唤,一边是门前冷落鞍马稀的曲高和寡。

(日本冷清的选举拉票现场)

对日本选举最热衷的莫过于右翼人士,他们在日本战后一直谋求日本国家正常化的道路,取消日本军队在武器规模和人员的限制,甚至谋求夺回战时指挥的自主权。在日本投票率不足5成情况下,参选人只要最多获取26%的日本人的选票,就能顺利当选。换言之只要绑定那部分最热衷参与投票的右翼人士,日本的政客距离胜选就成功了一半。

(日本近年来的全民投票率和各年龄段的投票率)

而日本右翼都是年纪较为年长的,长期受到军国主义思想的蒙蔽和洗脑,对抗日战争采取的态度基本上是不承认侵华的事实,甚至美化发动战争的动机。也就是在日本右翼眼里,侵华日军都是他们心目中的白月光,不容许有任何人对其不敬日本政客为了选举考量,也必须迎合他们扭曲的认知,而不顾道德良知的谴责。因此日军在抗战时期的形象,就被塑造成了战无不胜攻无不克的形象,甚至战犯都被供奉起来,成为日本右翼的神主牌,不可能会出现日军伤亡巨大的情况。从颠倒历史真相这方面讲,日本已经没有政治家,只有政客。

综上所述,,日军在抗战时期伤亡数据的缩水,一方面是日本方面的强词夺理,另一方面是我们在屈辱的近代史中没有足够的民族自信心,而日本政客出于政治利益,恬不知耻地迎合日本右翼指鹿为马。

抗日战争时期,日军统计的己方伤亡数据为何缩水那么严重?

为什么会觉得日本统计己方伤亡缩水严重?

自情自报原则了解一下。

这里我解释一下,什么是自情自报。

大家可以简单粗暴的理解为:在一支建制仍然完整的现代军队中,它所能给出的自身损失数字是会相对准确的,而给出的战绩数字则带有极大的推测成分,而且受到多方面因素的巨大影响。

所以,研究军史的人都会遵循“自情自报”原则。

举一个简单例子,平型关战斗中,统计八路军的战损,我们是看八路军一一五师战后战损报告呢,还是相信侵华日军的战绩报告?

我相信有理智的人都会相信八路军一一五师战后战损报告,而不会相信侵华日军的战绩报告。

同样,会觉得“日本统计己方伤亡缩水严重”的人,一定是相信了日本敌对方的战绩报告。

但是,战绩报告往往都注水严重。

日本在太平洋战争后期的战绩报告简直不能看。

所以,如果没有过硬证据,是不能随便下“日本统计己方伤亡缩水严重”这个判断的。

再比如诺门坎之战,都说日本隐瞒了战损,但是根据战后日本战损数据以及二战后日本战史修订,两者误差不超过一千人,作为一个伤亡过万的战损报告,误差几百人,很多吗?

很多人主要是小说看多了,接受不了真实的战损而已。

我这里可以给大家举一个例子。

滕县保卫战,川军一二二师大家觉得伤亡有多大?

是不是所有的自媒体文章都在说一二二师自王铭章将军以下全军覆没?

但是根据台儿庄战役后,一二二师代师长,参加了滕县保卫战的王志远代师长的战后战斗详报显示,一二二师阵亡与受伤、失踪加起来不足800人。(战死111人、战伤166人、失踪476人)。

许多人明知道《第一二二师关于滕县战役的战斗详报》是第一二二师代师长王志远战后报告给战区的第一手统计资料,但由于“全军覆没”印象太神秘,许多人都拒绝相信这是真的。

抗日战争时期,日军统计的己方伤亡数据为何缩水那么严重?

淞沪会战日本统计伤亡只有一万多,国军方面统计五万多,结果日本后人尊重历史学者统计日方伤亡最起码十万出头,日本人,无耻的民族

抗日战争时期,日军统计的己方伤亡数据为何缩水那么严重?

为掩盖战争的残酷性,

鼓舞士气,稳定民心,

避免反战和厌战影响,

利于侵略战争持续性,

而达到罪恶侵略目的,

日寇减少了伤亡数字。

但是纸终究包不住火!

因为墨水所写的谎言,

无法掩盖血写的事实!

抗日战争时期,日军统计的己方伤亡数据为何缩水那么严重?

因为战争时期的宣传因素,战时日本对于舆论严格控制,对外统一宣传。日本军方想方设法缩小伤亡数字,甚至肆意胡编,目的是提高民众士气。

在常德会战中,指挥官横山勇一直大言不惭的对上面吹牛,自称损失轻微,势如破竹。占领常德城之前,横山勇自吹伤亡不到3000人,而日军总数有10万,也就是说这点伤亡不算什么。其实,日军此时伤亡已经过万人,尤其攻打74军第57师死守的常德城,花费了十多日时间。57师死守每一寸阵地,8000官兵最终成建制突围的仅有83人。

到了日军占领常德时,战斗伤亡已经有1万多人,还有上万的病患,后勤补给被切断,横山勇已经无力再战。面对国军援军四面围攻,横山勇认为不能留在常德等死,必须立即撤退以自保。但因之前牛皮吹爆了,说自己只伤亡几千人,现在上级不允许撤退。10万大军就损失这点人,完全应该可以继续进攻,除非是横山勇消极避战。由于上级不同意从常德撤退,要求坚守常德,横山勇没办法了,才汇报了真实伤亡数字“减员一万”,“战力已显著下降,急需整顿”。

其实在当时日军之所以隐瞒死伤人数一方面是为了国家和军队的脸面,一方面也是为自造自己军事力量强悍的假象,以此来让其他国家惧怕。在战后,中日以及国际方面都曾统计了在中日战争时期,日本到底在中国战争阵亡多少士兵?但是始终没有一个统一的答案,国际上普遍认可的是歼灭了44万日军,我国统计则为45.5万人,而日本方面称共阵亡55万人,注意以上数字都是阵亡数字,并不包括受伤的日军,统计的是在中日战争中阵亡在中国土地上的日军。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。