为什么美军会在胸前挂手榴弹,就不担心被打爆吗?

手榴弹是非常有效的杀伤武器,既可以攻击也可以自卫。

手榴弹分有柄和无柄两种,不同国家的军队,装备的手榴弹型号各不相同。

身高马大的德军,喜欢使用长柄手榴弹;体格较小中国、日本军队,喜欢短柄的手榴弹;二战中的美军则喜欢卵形手榴弹,我们叫它手雷。

因为手榴弹携带方便,杀伤力强,深受各国士兵的欢迎,在不同时期的战斗中大显身手。

直到21世纪的伊拉克战争和阿富汗战争中,各种新式武器层出不穷的情况下,手榴弹依旧风采依旧,被有些国家的武装人员当做杀伤敌人的法宝。

在二战中,手榴弹是各参战国士兵的标配。由于手榴弹重量不同,形状不同,各国军队携带方式也五花八门、各不相同。

一般来说,长柄手榴弹体积大,重量大,德国和日本、中国士兵大多把它们放在背包里或者腰间专用的腰包中。

而美军专用的手雷,体积小、重量轻,携带时很少背着,大多数挂着的。

具体携带方式也有多种,不一而足。

二战时期美军手榴弹以MK2卵式防御手榴弹以及MK3进攻手榴弹为主。MK2卵式防御手榴弹运输包装以一次性木箱为主,引信和弹体是连在一起的,每枚手榴弹单独包装,放在一个类似茶叶罐的硬纸盒罐子里。

美军士兵在作战区域携带的时候,有三种正规携带方式:

使用三联或二联装放在腿袋里腿部携带;使用M1通用弹药挎装携带;使用十一联装胸挂携带。

第一种是弹药挎包,二战中美军长途行军主要用通用弹药包携带手榴弹,可以装28枚MK2系列手榴弹或11发枪榴弹/枪发手榴弹。

通用弹药包携带多种弹药是二战美军中最常见的携带方式,在美军中存在很久,直到2004年还在使用。

第二种是手榴弹腿袋,美军大约在1942年开始生产,并在太平洋战场列装了手榴弹腿袋,有三联二联,双扣和单扣至少三种方式,每仓可携带两枚卵式手榴弹。美陆军主要用三联式的;而美军陆战队开始的时候使用三联的,后来大多采用自研的二联袋。

在战争初期,双扣版本的三联腿袋最常见;战争中期,相当多的士兵使用双扣二联腿袋,单扣三联腿袋则比较少见。

第三种就是我们要说的胸前携带方式,即11联装胸挂,可以容纳11枚MK1手雷。

这种胸挂方式不但用于携带手雷,也用于携带春田步枪配套的法制VB枪榴弹弹药。

但是实际上这种携带方式,美军只是在二战前期少量使用;因为美军对这种携带方式不太满意,这种不满意主要跟作战天气环境有关。

二战美军作战的太平洋战场,大多处于热带地区,将手榴弹挂在胸部的时候,感觉闷热。

不仅如此,胸部出汗之后,胸袋被汗水浸透,需要的时候,取用不便,速度非常慢。

于是士兵纷纷向上级反映,不久改为肩包和腰包携带,胸挂方式很少出现,只有在气温较低的作战环境中才会使用。

无论如何,胸挂手雷曾经是美军最常见的携带方式。

在二战题材的影片中,经常出现胸挂手榴弹的场面,美国大兵胸前挂着两颗手雷显得非常英武。

看到这里,不禁要为他们的安全担心:敌人迎面射来的子弹,会不会击中他们胸前的手雷?一旦如此,手雷不就会爆炸吗?那样的话,不但携带手榴弹的士兵,即使他周围的士兵生命也会受到影响,岂不是太不安全了吗?

存在的就是合理的,既然美军那样装备,说明对士兵安全不会有影响。

只要仔细了解手榴弹的构造和使用原理,以及使用环境,我们就不难发现,战斗中子弹很难击中手雷;即使子弹击中了冲击力也有限;即使近距离击中手雷,也不会爆炸,更不会危及士兵生命;主要原因如下:

引爆程序复杂木柄手榴弹一般是由弹体,引信、雷管和弹药组成。

手雷除了上述四个部分,还多了撞针保险、火帽;引爆程序复杂。

换言之,手雷不像地雷,只要有外力触发就会爆炸;也不像木柄手榴弹结构那么简单。

手枪、步枪有保险装置,手雷也有保险装置,即使是触发型手雷,也有这种装置。

木柄手榴弹也有保险,但只是一个保险垫片,拧开手榴弹上面的保险盖,垫片就会脱落。

木柄手榴弹引爆的时候需要拉出拉环,拉动拉线投掷出去,然后就会引爆。

因此在二战中,德国士兵经常将7枚长柄手榴弹并联在一起,去掉周围6枚手榴弹的木柄和引信,只留下中间一枚手榴弹的木柄,做成集束手榴弹,用于攻击敌人的碉堡工事,或者战车。

而美军使用的MK2和MK3手榴弹没有木柄,采用翻板击针、弹簧翅片保险,只有脱手以后,保险翅片在弹簧作用下飞掉,保险才会打开,引信发火产生爆炸。

MK2手雷的保险就是安全栓,跟拉环连着。

安全栓是一个插销,用来固定手柄,手柄则是固定撞针的。

士兵在使用的时候,需要按住手柄,拔掉上面的安全栓。

拔掉了安全栓之后,手雷还不会爆炸。

只有扔出手雷,在弹簧的作用下,手柄脱落。

这时候手雷的撞针才会下落,撞向下面的火帽。

在火帽和引爆装置间有一段导火索,起到延时作用。

撞针撞击火帽后点燃导火索,最后引爆装置引爆火药。

因为MK1手雷引爆程序复杂,即使连在一起也不会像木柄手榴弹一样,用其中一枚引爆其它手雷。

如此复杂的引爆程序,子弹是无法完成的,所以击中也不会爆炸。

击中概率低MK1手雷体积小,只是人头部体积的十分之一,被击中的几率低。

即使是狙击手,让他瞄准手雷射击,难度也非常大。

如果以杀敌为目的,他们宁愿选择击中敌人头部。

事实上战场上的士兵,更没有那样精湛的射击技术,不可能专门瞄准手雷进行射击。

击中目标后撞击力有限由于手雷是椭圆形的,即使子弹击中也是斜着从侧面击中,产生跳弹几率很高,产生的冲击力非常小。

这就是为什么钢盔要设计成半圆形的,就是为了减弱子弹对它的冲击力和穿透力。

而且子弹大多是尖头的,设计的时候是针对人体这样的“软”目标的,动能是有限的。

按照每秒500米到800米的初速度,即使在近距离正面射击手雷,也难以击穿。

而且手雷平面向上,即使被子弹击穿,也无法撞击到上部的火帽,因为撞针是上下撞击的。

除非把雷管平放着,拔掉安全栓,手拿着对准枪口,否则的话绝对无法引爆。

换言之,如果安全栓不拔掉,即使把手雷击穿,也不会发生爆炸。

MK2手雷在当作枪榴弹使用的时候,程序也很复杂,必须要摘掉引信。

枪榴弹飞到一定程度,在离心力的作用下,安全装置会松开本来被卡住的引爆装置,引爆装置和火帽前移,做好击发准备; 当榴弹击中目标或落地,产生撞击力,位于弹头的触发器在撞击的压力下,带动撞针直接撞向火帽,才会直接引爆。

手雷的炸药引爆难手雷里装的大都是TNT炸药,它是一种烈性炸药,由J·威尔勃兰德发明,呈黄色粉末或鱼鳞片状,难溶于水,可用于水下爆破。

之所以要使用这种炸药,因为它威力大。

而且TNT炸药还有一个最大的优点,那就是性质稳定,不易爆炸。

这就保证了它在运输途中的安全,无论怎么撞击、震动都不会发生爆炸。

不然的话,根本无法运输到前线。

TNT炸药不但不会因为撞击和摩擦发生爆炸,即使直接被子弹击中也不会引爆,必须要雷管才能进行引爆。

二战时期TNT短缺,手雷里的炸药里加了不少硝化淀粉,它除了安定性不好之外,其它地方不比TNT差,它突出的优点是感度低,须用雷管起爆,使用非常安全。

因此,我们根本不必担心,子弹击中手雷后会发生爆炸。

把手雷放在胸前,不但没有危险,还会起到防弹衣的作用。

为什么美军会在胸前挂手榴弹,就不担心被打爆吗?

我是萨沙,我来回答。

为什么不会爆炸呢?

原因如下:

第一,TNT是很稳定的。

TNT炸药性能稳定,它对摩擦,振动,不敏感。

即使是受到枪击,也不容易爆炸。

想要TNT爆炸,一般必须使用雷管,或者用烈火烧灼。

正常来说,子弹击中手雷即便打中炸药,手榴弹也不会爆炸。

第二,子弹很难打中TNT。

谁都知道,美军的手榴弹是卵形的,这是一种极佳的防弹外形。

子弹一旦击中这种形状的金属物,会被弹飞,很难击破手榴弹的金属外壳。

第三,手榴弹被击中确实存在爆炸概率,但极小。

只有一种可能,子弹击中手榴弹会爆炸。

也就是,子弹恰好传入手榴弹内,击中雷管并导致爆炸。

但这需要子弹射入一定的深度,而且恰好可以撞击到雷管。

这种概率非常低,几乎是不可能的。

第四,击中子弹真的击中手榴弹,美军大兵凶多吉少。

因为子弹击中弹体以后,肯定会被弹开一定角度,从而射入士兵身上。

士兵的手榴弹一般挂在胸前,子弹就会射入胸部,导致肺部、心脏或者其他器官受损,本来就是很危险的,哪里还需要手榴弹爆炸呢?

其实,曾有外国枪友穷极无聊做实验,也就是反复射击一堆手榴弹,看看是否会爆炸。

实际上,射击了上百发子弹,很多手榴弹已经被射的面目全非,但无一爆炸。

事实胜于雄辩!

为什么美军会在胸前挂手榴弹,就不担心被打爆吗?

手榴弹其实是很难打爆的!我家老爷子是六十年代的兵,他给我讲过一个真实的故事。

有一年,他带领新兵去做投手榴弹的实弹演习。结果,一颗投出去的手榴弹没响。谁也不敢过去看,但手榴弹没响又不能一走了之,怕炸到其他人。

于是,我家老爷子就叫人去连队里拿了几把冲锋枪和步枪,顺带叫来了几个枪法比较好的老兵,他们几个人一起用枪打那颗没响的手榴弹。

结果几个人打了半天,也能看到那颗木柄手榴弹被打中了不少次,但就是不爆炸。

最后我家老爷子只能去连队又申请了一箱手榴弹,大家拉开了弦奔着那颗没响的扔。扔了四、五颗,就把那颗没爆炸的手榴弹引爆了。

通过我家老爷子的经历,可以充分证明,即便是木柄手榴弹,能被子弹打中后引爆的概率也是极小的,基本比中500万还难。如果被炮弹或手榴弹炸到了,引爆的概率不低。但如果已经近距离被炮弹或手榴弹炸到了,身上的手榴弹是否引爆,估计和生存概率也无关了。

手榴弹作为一种可以广泛使用的步兵武器,其安全稳定性是设计时候就要充分考虑的。可以说,挂在胸前,不会增加什么风险系数。

为什么美军会在胸前挂手榴弹,就不担心被打爆吗?

就美军手榴弹挂的那个地方,如果被打中,不用手榴弹爆炸就是一发子弹也是让人非死即伤,就算手榴弹爆炸,也不一定是坏事。

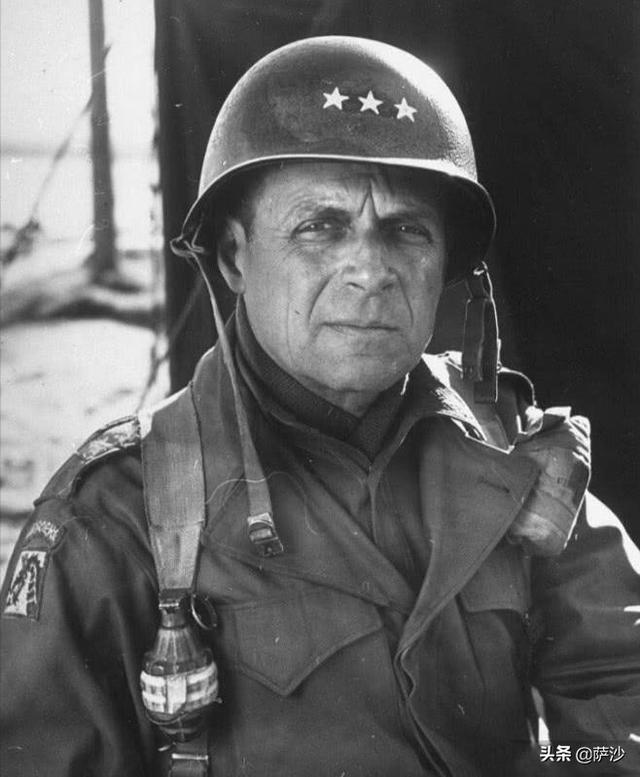

胸前挂手榴弹出名的是李奇微将军,李奇微啊,出身伞兵,所以当他出现在朝鲜半岛的时候,这一身行头给人一种随时准备战斗的感觉,其实如果仗已经打到李奇微都要准备用手榴弹的时候,那也就是快战败了。

美军的装具中是有手榴弹袋的,红圈里边的就是,美军士兵携带的手榴弹不是很多,一般就是1~2枚,不像中国是4枚。

这种是3仓的,可以放3枚手榴弹。

美军的装具中,手榴弹袋是在腰带上,不过按照美国人的喜欢,总是喜欢把一些随时用的东西放在自己取用顺手的位置,腰带上这个位置,用起来不是太顺手,而自己的被带上正好有一个地方可以挂,所以顺便就挂上了。

美军的伞兵都是喜欢把手榴弹放在胸前,反正这个地方挨了一枪就是非死即伤,就算是伤也是重伤,能不能活下来都要看运气了,至于手榴弹挨了一枪以后是不是会爆炸?挨了一枪也是死,炸不炸的就那么回事。

和美国人把手榴弹放在胸口类似,德国人也是喜欢把手榴弹插在腰带上,用着方便就行,本来也是二战时期士兵都没有防弹衣,人体躯干部分只要挨上一枪就是重伤,要命的可能性极大,至于由于手榴弹被引爆造成死亡这种事可能会发生,但是在发生以前这位挨枪的老兄就已经挂了。

喜欢把手榴弹挂在胸前的主要是美国的伞兵,伞兵由于只要跳伞下来以后,所有的补给都是在自己的身上背着,而这种情况下,象粮食、水、弹药什么的东西都是能多拿就多拿,只要自己能背的动就行,手榴弹这种随时可能用的玩意,还是放在顺手的地方比较好。

一般手榴弹里边装填的都是TNT,TNT这种军用炸药的优点就是稳定性比较好,枪弹贯穿、火烧都是不会爆炸,只有用雷管才会引爆,安全性还是不错的,不过美军使用的马克2手榴弹的爆炸拉环倒是容易被拉出来,所以放到胸前也是没有什么东西勾挂,发生意外。不过,美国人通常是在拉环的外边用胶布粘一圈,仿制拉环被不慎拉出去。

图片来自网络。

为什么美军会在胸前挂手榴弹,就不担心被打爆吗?

抗日战争时期。我抗联一领导人化妆成日本人去东北侦察返回苏联境内时,被苏联士兵当成日本鬼子,一枪打在腰间的手榴弹上,手榴弹爆炸,壮烈牺牲,因为我们用的手榴弹是木把的,引爆手榴弹的雷管就在木把里面,苏联士兵开的一枪子弹就打碎了木把,把雷管打爆了,引发了手榴弹爆炸,这样的概率实在是太低了。但是也是有的,美军在战争中使用的是手雷,不用手榴弹,手雷都是用铁制的,就是真的被流弹打中也不能爆炸,话又说回来,不把手榴弹和手雷挂在胸前和腰部还能有更好的部位吗?挂在屁股后面战斗时候,不好拿出来,挂在屁股后面也一样被流弹击中,还不如挂前面了。

为什么美军会在胸前挂手榴弹,就不担心被打爆吗?

其实这个问题,只要知道一个知识点就行了,那就是TNT炸药的特殊性质。

我们知道,手榴弹的基本构造是铁壳包着TNT炸药柱,药量基本有50克,炸药里有个孔,里面是雷管,雷管分为拉发和压发两种。

打开后盖,用绳子拉火的手榴弹,用的就是拉发火雷管,里面有跟火柴类似的拉火装置,点燃导火索,导火索的长度决定雷管的起爆时间,一般手榴弹被投出后,飞行几十米就会爆炸;还有一种就是打开保险,扔出去就响的,那是通过弹簧的压力压发点火的雷管,其他原理跟拉发手榴弹一样。

我所在部队属于工程兵,每年的专业共同科目,都会接触各种炸药,包括TNT,普通肥皂大小,用油纸包装,从其中一头捅破油纸,可以看到一个筷子粗的小孔,那就是插雷管用的,雷管插进去,可以用胶带固定,也可以在空隙里插一块草棍。如果是火雷管,那就得用雷管钳截取需要长度的导火索,把导火索一头轻轻插进雷管孔,这个过程一定非常小心,插好后,用雷管钳把雷管口部夹紧,固定好导火索。然后在导火索的另一头安装好拉火管即可。拉火管呈纸筒状,一头的孔用于固定导火索,另一头有一根铁丝和一块塑料棍,快速拉动塑料棍,将铁丝从拉火管里拉出来,就完成拉火操作了,这时候要做的动作就是把炸药扔出去!看看手里的小铁丝,弯弯曲曲带满小颗粒,那就是相当于打火石的东西。

如果是电雷管,把雷管带的两根细电线引到起爆器上就行了。起爆器也很简单,跟老式电话原理差不多,摇几下发电,噗呲摁下按钮,电源接通,电雷管起爆,OK!

训练结束,出库的炸药是不能再送回仓库的,这是规定,可能是怕有人动手脚吧?

用不完的炸药怎么办?一个字:烧!您没看错,打火机点上,黑烟滚滚,一会着完,渣都不剩。

为什么不一起引爆?也可以,但冲击波厉害,部队换玻璃也得花钱。再说练了一天,脑瓜子被震得嗡嗡响,谁还愿意再来一次更响的?

有人问,TNT炸药有没有其他办法引爆?能不能用枪打爆它?答案是:不能。看起来枪的威力很大,但对于TNT起爆需要的冲击力来说还差的远,TNT需要跟它相同或者比它爆炸威力更大的炸药才能引爆,即所谓的“猛炸药”,雷管、导爆索里都是猛炸药——黑索金。所以多数情况下,TNT是很稳定的。

这就来了,手榴弹挂在胸前,只要旁边的手榴弹不炸,也是很安全的,战场上不小心被枪击中,还能起到防弹作用。

一些神剧中,经常看到主角用枪打敌人投过来的手榴弹,手榴弹在空中爆炸,这是不可能的,除非手榴弹自己“空爆”,就是说内部导火索着完了。

(完)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。