太平天国鼎盛时管辖的面积有多大?

(太平天国天王洪秀全影视形象)

太平天国的主要领导人是洪秀全和杨秀清。

洪秀全(1814年-1864年),本名火秀,后改为秀全。他在屡次参加科举而不能中之后愤然转而研习基督教,最终受基督教的启发创立拜上帝教,并劝说冯云山一起和他传播教义。后来又吸引杨秀清、萧朝贵、韦昌辉等人成为骨干,拜上帝教则不断发展壮大。

1851年,洪秀全发动金田起义,攻占了广西永安,而就此持续了14年的太平天国运动就此拉开帷幕。当年12月,洪秀全在永安分封诸王,封杨秀清为东王、称九千岁,萧朝贵为西王、称八千岁,冯云山为南王、称七千岁,韦昌辉为北王、称六千岁,石达开为翼王,而且最为重要的一点是诏令诸王皆受东王节制。而正是这一条为此后的天京事变埋下了祸根。(太平天国东王杨秀清影视形象)

1852年4月,太平军离开永安,进攻桂林而不克。转而一路北上进攻兴安,然后经全州、永州、道州、郴州、长沙、岳州,最终来到了湖北重镇武昌城下,于1853年1月20日攻下武昌,但在武昌仅仅停留20天,太平军就撤离武昌,转而直扑他们心中的目标—江宁(南京)。

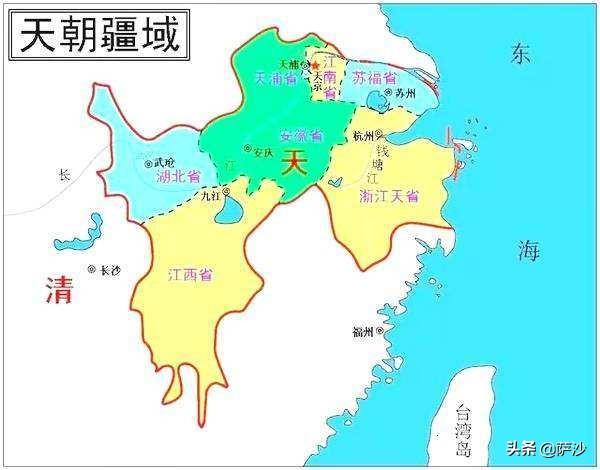

太平军顺江而下,先后攻克九江、安庆、芜湖等军事重镇,最终到达江宁,并于1853年3月19日攻克江宁,成功进入城中,并改名“天京”,正式建立了与清王朝相对峙的太平天国农民政权。而就此在广西、湖南、湖北、江西、江苏等省辗转了两年的太平军终于安定了下来。(太平天国全盛疆域图)

然而此时清军为了扼杀太平军,先后在南京城外孝陵卫建立了江南大营,扬州城外建立了江北大营。同时太平军也没有闲着,先后派出了由林凤祥、李开芳率领的北伐军和由胡以晃、赖汉英、曾天养等人率领的西征军。

后来虽然北伐军虽然失败了,但是西征军却取得了重大成果。西征军溯江而上,先后攻克安庆、九江、武昌等重镇。与此同时,天京附近的太平军在东王杨秀清的指挥下,先后于1856年4月和6月攻破江北和江南两座大营,解除了天京之围。而在此时,太平天国也迎来了全盛时期。

(太平天国疆域与清朝对比图)

虽然说太平军先后发展到广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江等省,也先后攻克过600座城市,给人感觉太平天国实际疆域很大。但是这些大多数属于随占领,随丢弃的情况,因此太平军即使是在全盛时期也只相对控制了从武昌、九江、安庆到天京的沿岸地区,以及江西的大部分地区。而且即使是在这些地区,太平天国的控制也非常不稳定,经常是和清军处于拉锯战的状态,就一座武昌城就反复易手,首都天京也一直处在清军的包围状态之下,因此说太平天国全盛时期的控制区域也不超过100万平方公里,连清朝面积的十分之一都不到。

虽然如此,但是也不要小瞧了太平军占据的这一块地盘。这里可是两江地区,是清朝最富庶的地区,也是清朝的赋税重地,是清朝的财政支柱,这也是清朝如此想要迅速剿灭太平天国的原因。(晚清名臣曾国藩画像)

然而盛极必衰的道理再次在太平天国身上得到验证。在攻破江南江北大营后,杨秀清的风头一时无两,权力欲也极速膨胀,这引起了天王洪秀全的极度不满,洪秀全引早就对杨秀清不满的北王韦昌辉回天京诛杀杨秀清,最终导致了天京事变。天京事变中,东王杨秀清的家人部众共两万余人被杀,随后北王韦昌辉的暴虐嗜杀也引起了其他人的不满,因此韦昌辉也被洪秀全下令诛杀,翼王石达开则受到洪秀全的猜忌而率领太平军主力出逃,太平天国就此转衰。1864年7月19日,曾国藩的湘军攻进天京,太平天国灭亡。

无论是农民阶级的局限性,战略上的失误,抑或是早期封王埋下的祸根,还是脱离民众、日渐腐败的统治阶级最终都导致了太平天国运动的失败!而像他们喊出的“天下一家,共享太平”的口号在那种时代背景下是不可能实现的,这也只能是个口号罢了!

太平天国鼎盛时管辖的面积有多大?

就疆域而言,太平天国有过好几次巅峰期。

第一次巅峰期:1854年2月定都天京之前,太平军“专意金陵”,基本上攻下城就走了,连兵都不留,所以,谈不上有什么“疆域”。

夺取天京后,太平军彷徨了一阵子。他们只是攻占了镇江、扬州,以保证在天京站稳脚跟。

随后,太平军发起西征、北伐,开始开疆拓土。

其中,北伐“师行间道,疾趋燕都”,活动范围虽大,但也没有控制什么城池。

西征军,则为太平军打下了大片疆域。

由于当时上游清军防御薄弱,湘军还未崛起,太平军一路向西,所向披靡。

到1854年2月时,太平天国的疆域迎来了第一次鼎盛。

当时,从天京到武昌,再到湖南岳阳,长江全线都被太平军控制。

安徽,太平军控制了安庆、庐州(合肥);江西,太平军控制了九江;湖北,太平军夺取武汉三镇,正在经略荆州、襄樊;湖南,太平军兵临长沙。

可以说,此时太平天国的疆域,类似一条长蛇,除皖北外,基本控制的地盘都是长江沿线。

从面积上说,此时的太平天国不是疆域最大的时候,但形势是最好的。

由于太平军控制了长江各处战略要点,大江南北,太平军处于绝对的战略攻势。

当时,清军精锐要么被吸引于天京附近的江南、江北大营,要么被北伐军吸引于河北、山东,几乎没有什么力量可以阻挡太平军继续开疆拓土了。

同时,石达开安庆改制以来,太平天国在统治区的政策已经相对务实。如左宗棠所叹:江西人心,已“附逆”。

当时,太平天国的形势可以用欣欣向荣来形容。

第二次巅峰期:1856年7月但是,湘军的意外崛起,打乱了太平天国的发展步伐。

1854年2月,湘潭之战,湘军大败太平军,随后,大举反攻,攻取武汉三镇,兵临九江。

石达开的天才表现,为太平天国逆转了局势,迎来了第二次高峰。

九江-湖口大捷,石达开大败湘军,随后,发起了大反攻。

在这次反攻中,石达开在收复武汉三镇后,没有继续向湖南发展,而是转兵江西。

一时间,江西除南昌、赣州、宁都外,全部被石达开所控制!

比之1854年,太平军丢失了湖南岳阳、安徽庐州,但却控制了大半个江西。

这是公认的“太平天国鼎盛期”。

但是,个人以为,形势已不如1854年。

当时,尽管石达开在江西风驰电掣,但在武汉三镇,湘军始终处于攻势。

由于杨秀清、石达开战略上的失误,没有重建水师,因此,湘军水师依然在长江占据优势。

所以,天京事变前,石达开、韦俊奋力解武昌之围,却连遭挫折。

当然,由于东征的胜利,江南、江北大营已被攻破,天京威胁大减,如果没有内讧,太平军总体上仍然处于战略攻势。

第三次巅峰期:1863年太平天国疆域的最后一次巅峰期,发生在灭亡前1年。

当时,李秀成东征苏杭,攻取了江苏、浙江大片区域。

江苏战场,自天京以东,太平军已经兵临上海。

浙江战场,除衢州、温州两郡及定海、石浦、龙泉、庆元、泰须五县外,全浙九郡,悉数被攻占。

仅就疆域而言,此时的太平天国,不如鼎盛期。

但就富庶而言,胜过当年。

不过,这只是表面繁荣。

上游,湘军已经攻占安庆,直逼天京。

上游形势已经全部丢失,江浙虽富,不可能保全!

可以说,在战略上,太平天国连守势也谈不上,其覆灭,只是时间问题了。

形势优劣,不可以单纯以地盘大小来表示。

1854年时,太平天国控制区,主要是长江沿线。

但是,控制长江的战略态势,务实的施政举措,当时的太平天国处于战略攻势。

1856年时,太平天国控制区,已经包含大半个江西。

但是,由于水师之利的丧失,太平军在关键的武汉战场处于守势,疆域虽大,但其实已陷入战略僵持。

1863年时,太平天国控制区,丢失了上游安徽、江西大部,但却攻取了附属的江苏、浙江。

就疆域而言,不小于当年,就财力而言,胜过当年。

只是,军事上失去上游形势,政治上一盘散沙,不过回光返照罢了!

满清统治已脆弱,所以太平天国能一次次“西方不亮,东方亮”。太平天国的远征部队更能长驱直入,“流串数省”。

如果太平天国科学一些、团结一些,未必无机可趁。

只是,反复的内讧、治理的失败,使他终究难免失败。

太平天国鼎盛时管辖的面积有多大?

我是萨沙,我来回答。

其实面积并不算大,尤其是实际控制的面积。

资料这么写:太平天国武装力量先后发展到广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、河南、山西、直隶、山东、福建、浙江、贵州、四川、云南、陕西、甘肃、广东诸省,攻克过600余座城市。

为此,洪仁玕也曾对洋人宣布,太平天国控制区有7省47郡(包括郡级州3个)236县(包括县级州10个),总共面积一百五十多万平方公里。

其实,洪仁玕也不算太吹牛,太平天国确实曾经控制过这些地区。

然而,太平天国实际上真正控制的地区并不大。

对太平天国略有了解的人都知道,江南大营和江北大营。

江南大营竟然就在太平天国首都南京的城外,相距不过十几里。

而江北大营在扬州,同南京也就是一江之隔,今天开车过去1个半小时。

连自己首都傍边都有敌人强大的军事基地,你说领土能有多大。

实际上,天京事变前,太平天国势力范围是江苏、安徽、江西、湖北、湖南五省各一部。

然而,湖南省的地盘,立足未稳就丢掉了,基本可以忽略。

而湖北的地盘处于激烈的战争中,实际上也无法有效管理。

真正能够控制较好的,主要是江苏南部,但因清军扼守苏州一线,其实只是以南京为中心的苏南一部分而已。

另外就是安徽和江西大部,总体太平天国面积并不大。

天京事变以后,清军趁机攻占湖北、江西的太平军根据地,随后开始围攻九江,安徽根据地也开始保不住了。

李秀成为了打开不利的局面,果断进行东征,一举占领苏南大部分地区,又突出浙江。

通过东征满清富裕的苏南和浙江,太平军增加了5年阳寿,不然恐怕早就完了。

但东线苏南和浙江根据地的开辟,是在西线连续溃败、地盘丢失的情况下,所以总体地盘增加不大。

资料这么写:太平天国后期的主要根据地是安徽、苏南、浙江,不过由于苏南和浙江都处在天京下游,所以只能为天京提供财富支援,而无法从军事上成为天京的屏蔽,安庆失守后,天京屏蔽尽失,太平天国也一步步走向衰亡

实际上,太平天国只是地方一个割据政权,地盘始终保持大约2个全省面积,其他都是游击区或者半控制区,没什么了不起。

而如果不是杨秀清聪明的选择 当时极度富裕的江浙作为根据地,太平天国早就完了。

要知道,当时江苏浙江的粮食和税收已经占到全国的大部分。

太平天国鼎盛时管辖的面积有多大?

太平天国起义是中国历史上规模最大的一次农民起义,从1851年在广西金田村发动起义,到1853年定都天京建立太平天国。轰轰烈烈的太平天国运动在南方坚持抗清长达14年时间,沉重的打击了腐朽的满清王朝。那么太平天国在鼎盛时期管辖的面积有多大呢?

清朝自道光以来,国力开始衰退,鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会。随着列强纷至沓来,本来就积贫积弱的满清王朝被破签订《南京条约》等一些列不平等条约,西方列强从政治、经济各方面大肆侵华,清政府丧土赔银,财政亏空之下,加重了对百姓的剥削,地主阶级兼并土地,大量农民和手工业者纷纷破产,国内经济遭到重创。在空前的民族矛盾的激化,面对满清王朝的腐朽统治,以洪秀全、杨秀清、冯云山、石达开、萧朝贵和韦昌辉等为代表的农民阶级从广西金田村起义,发起了对清朝封建统治和西方列强侵略的农民起义战争。

咸丰元年(1851年),洪秀全率2万余人在广西金田村宣布起义,很快的,起义便由星星之火呈燎原燎原之势,起义军一路出广西进湖南冲破清军湖北、安徽防线,于1853年3月19日占领清朝江南重镇江宁(即南京),洪秀全将其定为太平天国国都,改名为天京,太平天国由此进入全盛时期。

定都天京,实现与清政府的长期对峙,这是太平天国具有重大意义的一次胜利,以定都天京为始,太平天国由此进入了全盛时期。1853年5月8日,太平天国名将林凤祥、李开芳率领两万余太平天国将士誓师北伐,目标直指京师,北伐军在后无援军的情况下,孤军深入打到天津附近,最后遭到清军重兵包围,1855年3月,林凤祥、李开芳先后被清军俘虏,被押送北京凌迟处死,轰轰烈烈的太平天国北伐以失败告终。

在太平天国北伐的同年,还组织了由胡以晃、赖汉英、曾天养、林启荣等将领率领的西征军西征,西征军一路溯长江而上,连破安庆、九江、武昌等长江重镇,清廷为之震骇,为了反击太平天国,清朝先后在天京和扬州城外建起江南、江北两座大营。1854年,西征军在湖南遭到曾国藩组建的湘军的顽强抵抗,太平天国西征受阻。1856年4月、6月,太平天国连破清军江北、江南两座大营,解了天京三年之围,至此,太平天国进入实质上的鼎盛时期。

通过北伐和西征,太平天国将疆域扩大到极致,其武装力量先后发展到广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏、河南、陕西、直隶、山东、福建、浙江、贵州、四川、云南、陕西、甘肃、广东诸省,攻克过600余座城市,然而,太平天国即便在其最鼎盛时期的最大疆域,在整个清朝版图里面,也并不算多大,因为不少城池在太平天国北伐、西征失败后又得而复失了。

可以说,太平天国自定都天京以来,疆域一直都比较稳定,其在建国后,改清廷“省、府、道、县”的行政划分方式为“省、郡县”三级制。太平天国在江南立国12年,实际控制的省级行政区有七个,分别是:

江南省(首府天京)、安徽省(首府安庆)、江西省(首府九江)、湖北省(首府武昌)、天浦省(仅辖天浦一县)、苏福省(首府苏州)、浙江天省(首府杭州)。

7省下辖47郡计236县,总面积约150万平方公里,相关省份包括安徽省、江西省、湖北省、江苏省、湖南省、浙江省的部分地区。这已经是天平天国全盛时期直接占领统辖面积的极致。相对于当时清朝超过1100万平方公里的广袤领土,太平天国显然还算不得是占据江南半壁江山。不过,太平天国在这七省群众基础深厚,天国思想深入人心,得以源源不断的输送兵源,为太平天国在江南站稳脚跟,与清王朝分庭抗礼提供了强大的人力、财力支持。

太平天国鼎盛时管辖的面积有多大?

太平天国运动是古代农民起义的巅峰,规模空前、轰轰烈烈,在世界范围内都少见。虽然其领导人一言难尽,并以失败而告终,但还是产生了重要的影响,动摇了清廷的根基。

众所周知,太平天国的起源地是广西,后通过北伐和西征,曾发展到湖南、湖北、江西、安徽、江苏、河南、山西、直隶、山东、福建、浙江、贵州、四川、云南、陕西、甘肃、广东等省,攻克过600多座城市。

1851年1月11日,洪秀全生日,拜上帝会众万人在金田村“恭祝万寿”,这就是金田起义纪念日。3月,洪秀全在广西武宣登基称太平王,揭开了正式反清的序幕。

当年秋天,太平军攻占广西永安州,并在那里大封群臣,建立了初期的官制、礼制、军制,史称“永安建制”。

随后,在清军的打击下,太平军离开广西进入湖南、湖北、江苏等地。

这个阶段,太平天国并没有固定的领地,都是边走边打,跟李自成似的,打一战换一个地方,说得好听点是转战各地,说得难听点是四处流窜。直到打下南京,确定了都城,才算是有了稳定的大后方,而这也是太平天国蓬勃发展的时期。

为彻底瓦解清朝的统治,扩大天国地盘,天王洪秀全和东王杨秀清制定了北伐、西征的策略。

北伐军由林凤祥、李开芳、吉文元等老将率领,虽然兵力不多,只有两万余,却都是从广西出来的太平军老兵,内部称为“老广西”, 个个身经百战,经验丰富,而且对天国的信仰坚定到了狂热的地步,作战精神十分顽强,战斗力极为悍勇,是太平军的主心骨、清军的劲敌。

这一路兵马从扬州出发,经安徽、河南等省,攻入京畿重地,意图直取北京。

清廷为之震动,咸丰帝下令京师戒严,命惠亲王绵愉、科尔沁郡王僧格林沁等人出京退敌。僧格林沁的名声,就是在与太平军交战中打出来的。

起初北伐军取得了一定的胜利,但孤军深入是兵法上的大忌,北伐军贸然进入华北,很快陷入清军的重围。又因缺乏补给、后援不及时等原因,失去了突围南返的机会,全军覆没。

三位主帅也没能活着回去,吉文元战死,林凤祥英勇就义,李开芳最惨,被清廷凌迟。

也就是说,北伐军战局顺利时,势力范围曾到天津一带。

再来看西征军,北伐目的是为了攻取北京,西征则是为了夺取皖、赣,进图湘、鄂,控制安庆、九江等军事要地,以便保卫天国都城南京。

西征军以正丞相胡以晃、夏官副丞相赖汉英为帅,率战船千余艘,兵员两三万,自南京溯江而上进行西征,遭遇了曾国藩所率湘军的猛烈打击,损兵折将,天国便派翼王石达开到安庆全面主持西征战事。

石达开是公认的太平天国猛将,在他的指挥下,太平军在九江、湖口痛歼湘军水师,烧毁湘军战船100余艘,破了曾国藩织好的罗网。当时湘军水师溃不成军,曾国藩的座船都被俘了,他气得跳水自尽,被部下救起。

接着,石达开乘胜大举反攻,横扫南昌周围州县,先后占领新干、奉新、分宜、宜春、吉水、吉安等地,使得尚在清廷手中的南昌更为孤立。曾国藩就被困在南昌,对外联络全被切断,只要石达开再加一把力,估计他就得死在那里。

这一阶段,西征军形势大好,步入全盛。石达开不但具有卓越的军事天赋,治民也是一把好手,江西百姓争相拥戴,很多原本对太平天国有意见的读书人也转而支持太平军,队伍从一万多扩充到十万余众,左宗棠都叹道“江西事恐不可为,以民心全变,大势己去也。”

但是,太平天国北伐南征时,清廷也没闲着。在南京外围囤积兵力,构建江北、江南两座大营,并对南京发动不间断的进攻。

为缓解南京的压力,杨秀清决定从西征战场抽调部队,摧毁两座大营,石达开就被调回去了。最终,威胁南京长达3年的江南、江北两座大营被摧毁,清廷遭受重大损失,八旗军、绿营军被打残了,往后平叛只能依靠湘军。

然而,石达开也错失了在南昌全歼曾国藩的好机会。但不管怎样,还是占领了安徽、江西和湖北的部分地区及安庆、九江、武汉三大战略要地,使南京上游有了可靠的屏障。

然而几个月后,天国又出幺蛾子,洪秀全和杨秀清的矛盾到了不可调和的程度,洪秀全抢先下手,密令韦昌辉和石达开回部对付杨秀清,石达开还没到,早对杨秀清不满的韦昌辉就迫不及待地发动了“天京事变”,酿成惨案。

石达开收拾残局,又被洪秀全忌惮,为了自保以及避免再一次的内讧,无奈之下率部出走,天国至此分裂,由盛转衰。

太平天国的鼎盛时期,应该就是在定都南京、北伐顺利、西征取得战果时,实际控制辖区包括安徽、江西、湖北、江苏、湖南、浙江的部分地区,总面积约150万平方公里。

作为起义军来说,已经算很大了,只是还没到“占据江南半壁江山”这种程度。

太平天国鼎盛时管辖的面积有多大?

太平天国是中国近代历史上一次非常大规模的农民起义,起义的领导人是洪秀全。从1851年成立太平天国到1853年建都南京,鼎盛时期控制的面积约为150万平方公里,相关省份包括安徽省、江西省、湖北省、江苏省、湖南省、浙江省的部分地区。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。