明朝和清朝谁锁国更严重?

我是萨沙,我来回答。

明朝的禁海令有一定原因。

主要是在明朝没有成立之前,中国沿海的海盗和倭寇就很猖獗。

据《明史》及《明实录》记载,仅1368年至1374年七年间,倭寇对中国沿岸的侵扰次数就多达二十三次。

元末一些军阀,本来就是海盗起家。

而海盗通常是和沿海民众勾结,不然也就不能形成势力。

由于明朝建国以后,沿海的海盗肆虐,出于实际考虑才实行了禁海令。

资料是这么写:此时正值日本的南北朝内战,流离失所的日本平民为逃避战乱,纷纷流亡海上。1392年(明洪武25年),日本北朝的足利氏吞并南朝,不少南朝遗臣相继逃亡出海,与日本浪人组成武装,形成倭寇,侵扰中国沿岸地区。另一方面,曾割据江南沿海州县的张士诚和方国珍,自被朱元璋击败后,其部下亡命海上,勾结日本浪人,侵扰山东、浙江、福建等沿海地区。苏、松、常、嘉、湖等州是张士诚的旧地,当地百姓很多作为倭寇向导。此外,闽浙大族亦为了利益私通倭寇。

禁海令只是不允许民间对外进行海上贸易,已经远洋捕鱼。

对于近海捕鱼和官方海上贸易则没有限制。

而实际上,明代渔民不存在什么远洋捕鱼,基本都在近海甚至岸边捕捉,所以对渔民生活没什么影响。

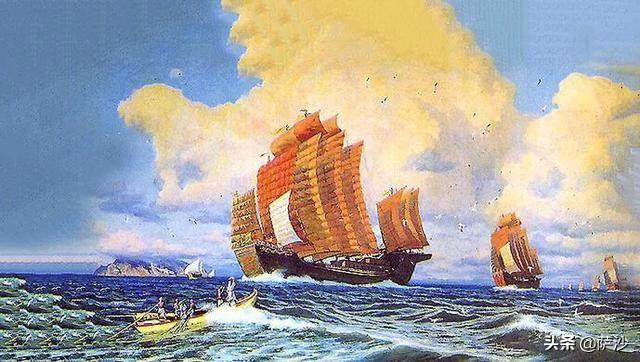

而明代官方的海上贸易也是很发达的,郑和下西洋就是打通官方贸易的航路。

所以禁海令的目的,就是防止民众支持海盗。

然而,民间还是存在猖獗的民众海上走私现象,逐步同倭寇合流,直接进行抢劫,这比做生意还赚钱。

到明代中后期,由于地方官吏松弛,倭寇成为燎原之势。

1553至1566年,是东南沿海倭寇为祸最烈的时期,他们已经可以攻占诸如兴化府这类大城市,总数不下十万人。

实际上,明代“隆庆开关”,政府部分开放海禁,也是建立在戚继光、俞大遒基本肃清沿海倭寇的基础上。

实际上,海外的贸易对于中国的帮助有限。

这主要是大明当时是个农业国物产丰富,资源很多,普通农民也不需要什么乱七八糟的武器。

而当时东南亚、南亚、中东其实没有中国必须要有的物资,这种贸易不等价。

如从1567年“隆庆开关”到1644年明朝灭亡的七十多年间,海外流入大明国的白银总数大约为3亿3千万两,相当于当时全世界生产的白银总量的三分之一。并且全球三分之二的贸易与中国有关。

但是,这些白银除了造成中国国内通货膨胀以外,对于经济的帮助不大。

这主要是,虽然大明有了这么多白银,但难以从国外购买到什么必须的物资。

大明购买的主要是珍贵原材料,比如黄花梨、紫檀、象牙、犀牛角等进口到中国来,引发中国社会士大夫阶层古玩杂件收藏热。

然而,这种贸易对大明是有很大威海的。

当白银过量流入中国致使物贵银贱(通货膨胀)后,美洲白银流入中国的动力开始下降,1630年以后出现了白银流入不足的问题,导致中国迅速跌入通货紧缩。这一问题产生了两个灾难性后果:一是百姓折成白银的纳税负担骤然加重,二是政府折成白银的税收大幅减少,前者引发农民暴动,后者削弱了政府采取军事行动的财力,最终导致明朝在内忧外患中灭亡。

相反,满清的海外贸易有很多变化。

比如康熙五十六年(1717年),清廷禁止南洋贸易,但并未禁止东洋贸易和西洋贸易。

雍正五年(1727年),时隔十年后清廷重新开放南洋贸易。

乾隆二十二年(1757年),乾隆帝以海防重地规范外商活动为理由,谕令西洋商人只可以在广东通商。

但客观来说,清朝的海外贸易还是比较开放的,这从关税收入的猛增可以看出来。

自然,这同清朝的外在环境有关系。

倭寇的源头日本,处于德川幕府的江户时代,倭寇几乎绝迹,对满清不构成威胁。

而在郑成功割据台湾期间,满清一样也是海禁

甚至顺治十八年(1661年),清廷采纳了黄梧的“迁界令”,将东南沿海居民内迁三十至五十里,村社田宅悉皆焚弃。康熙年间早期也曾多次重申海禁政策。

明朝和清朝谁锁国更严重?

闭关锁国是明朝和清朝的一种基本国策,其根源在于自然经济的保守性。随着时间的推移,生产力水平越来越高,自然经济的发展水平也就越来越高;发展水平越来越高的自然经济必然会导致国家政策从开放转向保守封闭。明朝和清朝相比,哪一个朝代的自然经济发展水平高?当然是清朝。所以,自然经济水平更高的清朝闭关锁国的程度要远远高于明朝。从文明发展的角度讲,属于大河文明的中国文明的进取精神在逐渐的降低,发展程度逐渐落后于西方的海洋文明。在中国专制皇权不断加强的明朝和清朝,皇帝为了维护自己的权威也必然会切断对外的交往。更何况,作为中国统治思想的儒家思想向来就不是一种具备向外开拓精神的思想。最后的结论就是,清朝锁国的程度远远高于明朝。明朝还有郑和下西洋,清朝却没有值得称道的航海成就。

之所以说清朝所过的程度远远高于明朝,其原因和表现主要在以下几个方面。

首先,从经济上讲,中国以小农经济为主的自然经济发展模式本身就具有自给自足式的自我封闭属性。这种自我封闭属性不仅体现出了下层社会的不思进取,更会导致国家的基本政策走向封闭。也就是说小农经济是中国实行闭关锁国政策的根源。中国的文明发源于大河旁边,发展的是比较保守和固定的农业经济。当农业经济发展到封建社会的时候,小农经济的封闭性就进一步增强。在封建社会,小农经济的基本特点是男耕女织和自给自足,这种特点衍生出来的生活方式是满足于基本的生存需求,而不会有更高的精神需求。我们平常所说的老婆孩子热炕头就是这种生活的形象体现。

在小农经济的发展过程中,农民可以生产大多数的生活资料,农民靠自己就可以维持基本的生存需求。无论是粮食还是肉食,无论是盐还是铁,无论是棉布还是草药,农民都能自己生产。这意味着什么呢?这意味着农民不需要有太多的对外交往就可以一直继续这种无所追求的小日子。由此就造成了一种情况,那就是中国社会间的各种交往非常少,尤其是个人之间和各地之间的经济的交往非常少。既然主导经济上没有对外交往的要求,那么锁国就必然会出现。

到了明朝和清朝时期,有没有出现要求加强对外交往的经济模式?当然出现了。在明朝和清朝时期,商品经济发展繁荣,而且出现了资本主义萌芽。资本主义萌芽的发展需要更广阔的市场和资金,这实际上就是要求国家加强对外的交往,最好能像西方国家一样对外进行殖民扩张。然而,明朝和清朝时期的资本主义萌芽并不占中国社会经济的主导地位,占据中国经济主导地位的是小农经济。两种经济发展模式角力的结果就是小农经济的封闭性占了上风。明朝和清朝中哪一个朝代的小农经济发展水平高?当然是清朝。所以,在小农经济发展的基础上,清朝锁国的程度要比明朝更严重。

其次,从政治上讲,专制主义中央集权制度的强化要求社会更加封闭,要求中国社会切断与其他地区的联系。因为如果中国与其他地区进行频繁的交流,那么中国的专制制度必然会向着民主制度的方向发展。清朝的专制程度高于明朝,所以清朝的锁国程度也比明朝更严重。随着时间的推移,生产力的发展水平越来越高,清朝的小农经济的发展水平高于明朝的小农经济。随着小农经济的发展水平越来越高,专制制度的强化程度就越来越高。在政治上的具体表现就是,清朝的皇权集中程度远远高于明朝,尤其是雍正建立了军机处之后。皇权体现在社会上是什么?是控制。皇权越强大,就要求对社会更强大的控制。

明朝皇帝一声令下,中国就实行了海禁政策;清朝皇帝一声令下,中国就实行了闭关锁国政策。明朝的海禁与清朝的闭关锁国政策相比,哪一个表现出更严重的锁国倾向?当然是清朝的闭关锁国政策。明朝的海禁是以官方为主导限制贸易的进行,并没有对贸易量进行削弱;而清朝的闭关锁国是减少了对外贸易的港口,必然会导致对外贸易的缩减。

为什么要减少中国社会与其他地区的联系?因为交流会加速资本主义萌芽的发展,而资本主义萌芽的发展必然会导致专制制度向民主制度的转变。反过来说,要维持专制制度的存在,就要减缓中国社会的发展,而减缓是中国社会发展的基本手段就是阻断中国的对外交流。因此,专制主义的发展要求中国社会越来越封闭。所以,清朝比明朝锁国程度会更严重。

再次,从思想上讲,失去了进取精神的儒家思想并不想积极的开拓海外。在儒家的文化专制政策下,无论是个人思想还是国家思想,无论是个人意识还是社会集体意识,都走向了束缚。这种思想上的束缚必然会导致政策上的闭关锁国。儒家思想是中国传统的治国思想,是诞生于广大平原上的一种思想,是一种大陆思想。在这种大陆思想的主导下,中国社会和中国政府没有形成真正的海洋意识,也没有出台向海洋拓展的国家政策。在这种老大的儒家思想的影响下,明朝和清朝政府反而出台了锁国的政策。中国的土地面积越广大,大陆思想对海洋思想的优势就越大。所以,土地面积远远大于明朝的清朝政府的大陆思想强于明朝,这也导致了清朝的锁国程度高于明朝。

中国的地理环境是封闭的:东边是大海,南边是大海,西边是高原和山脉,北边是大草原。这种封闭的地理环境导致了中国封闭的思想和封闭的社会心态,封闭的儒家思想和社会集体意识又推动了锁国政策的出台。相比较而言,清朝的地理环境比明朝的地理环境更封闭,意味着清朝的儒家思想比明朝的儒家思想更封闭。所以,地理环境和儒家思想影响下,清朝锁国的程度比明朝更严重。

儒家思想维护的是小农经济和专制制度,小农经济和专制制度要求封闭,那么儒家思想一定会走向封闭。儒家思想又是明朝和清朝的治国思想,在儒家思想指导下的明朝和清朝必然会顺应小农经济和专制制度的要求,小农经济,专制制度和儒家思想是三位一体的,这三种因素维持了封建社会的发展。如果不能推翻中国的封建社会,那么明朝和清朝一定会锁国,越是到了封建社会的后期,锁国的程度就会越严重。所以,清朝比明朝的所国程度更严重。

最后,从文明发展模式上讲,中国不仅是大河文明,还是农业文明。随着生产力的发展,逐渐解决了生存问题的大河文明和农业文明也逐渐失去了前进的动力。已经领先于世界几千年的中国文明,在明朝和清朝时期变得盲目自大和不思进取。在文明发展的初期,为什么大河文明具有比较强大的前进动力?因为当时的生产力水平比较低,粮食的产量并不足以维持人们的生存。在强大的生存压力下,大河文明只能拼命的发展,农业文明只能拼命的前进。如果失去了这种前进的动力,那么以大河为依托的农业文明集体就会消失。也就是说,初期农业文明的集体生存意识要求的是开放。

在文明发展的后期,为什么农业文明失去了前进的动力?因为生产力水平提高,粮食的产量足以维持大多数人的生存。或者说,农业文明的集体生存危机已经解决。失去了生存压力的农业文明必然会进入缓慢发展阶段,必然会失去那种急迫的要进行社会转型的危机感。尤其是当明朝时期从美洲引进了高产的玉米和甘薯等粮食作物以后,中国的农业文明逐渐走向了高峰。走向高峰的农业文明天然会排斥仍然处于初期的资本主义文明。

明朝中期以后,中国产生了资本主义萌芽。资本主义萌芽的出现,实际上意味着中国逐渐从封建社会向资本主义社会转变。这种根本性的社会转型必然会受到当时已经没落,却不甘心退出历史舞台的封建势力的阻挠。资本主义萌芽的发展程度越高,中国向资本主义文明发展的速度就越快,资本主义因素的发展速度越快,就会受到更强大的压力。清朝资本主义萌芽发展的程度比明朝高,所以清朝向资本主义文明转型的速度快于明朝。因此,清朝对资本主义因素的压力大于明朝。换句话说,迫于文明的转型,清朝的锁国程度比明朝更严重。

总之,无论是从经济方面看,还是从政治方面看;无论是从思想方面看,还是从文明转型方面看;清朝锁国的程度都比明朝要更严重。这是小农经济发展的必然要求,这是文明转型的必然压力。然而,我们应该记住一个真理:闭关锁国会导致文明的落后,改革开放才能推动文明的向前发展。

明朝和清朝谁锁国更严重?

明朝还是挺开放的,郑和下西洋,万国来朝。

清朝闭关锁国比较严重,自诩天朝上国,物产丰富,应有尽有的,误我中华三百年

明朝和清朝谁锁国更严重?

清朝的所谓的闭关锁国,主要还是鸦片的原因居多,因为当时英国商人想把鸦片卖进中国,清政府不同意于是就关闭了部分港口,限制外来贸易,其中两次海禁也只有39年。而明朝海禁的时间长达199年,后来明穆宗开通第一个港口而且船只数量有限制,商品限制也很多,比较来看明朝闭关锁国更严重一些

明朝和清朝谁锁国更严重?

明朝怎么闭关锁国了?前期有郑和下西洋,后期有郑氏家族独霸东南亚。只不过有倭寇和海盗才封锁东南沿海。神机营知道啥军队不,后期标配弗朗基,打死奴儿哈次的是进口的红衣大炮!要不是天灾人祸,岂能让满清捡个漏。清朝前中期科技基本是吃明朝老本,没一点发展。满清弘历英国人送他武器都不用,放到仓库生锈。就知道耍大刀片子,后来天天就知道补衣服满清道哥被英国舰炮打的屁滚尿流。丧权辱国条约开始。后期洋务运动也是照猫画虎没有屁用!看看日本成功例子。满清学习能力太差。愚民能力不错。直接把天朝给整成不发达国家了。

明朝和清朝谁锁国更严重?

清比明严重

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。