大明中后期为什么没有大规模骑兵部队?

大明中后期,有没有大规模骑兵,主要看国家需要不需要。如果国家不需要,那就真得没必要组建大规模骑兵了,因为非常贵。

史书记载,有过大规模骑兵的中央王朝,也就汉武帝时期。龙城之战,四路出击,每路一万骑兵;第一次河西之战,霍去病率精骑一万;最大规模的漠北之战,卫青、霍去病两名将军,各率精骑五万,总共十万。

也就是说,在大汉武功最巅峰的时期,砸锅卖铁、掏空整个帝国,也就组织了十万骑兵。所以,除非是草原游牧民族,否则,传统的中央帝国真得无法组织几十万规模的骑兵部队。因此,这个大规模就必须限定一个数字,才具有讨论意义。

能组织一万精锐骑兵,就已经算是大规模了。钱和粮,是一个问题。关键是骑兵战士,不是你想培养就能培养出来的,人要优中选优、马要优中选优。关键是时间,一个普通的弓骑兵,训练时间至少要三年,就别说精锐骑兵了。

01.大明前期肯定有大规模的骑兵这个不用看蓝玉北伐、朱棣北伐,单看明初边镇的人马比例就可以了。

建明之初,东起鸭绿江、西至嘉峪关,明朝设置了辽东、宣府、大同、榆林、宁夏、甘肃、蓟州、太原和固原九个军事边镇。在“九边重镇”,秣马三十六万,陈兵八九十万。人马比例达到了二比一,所以大明朝边镇不止能抵御蒙古入侵,而且还能出兵扫荡蒙古草原。

1410到1424年,明成祖朱棣五次北伐蒙古,都是几十万规模的大战争。而为了支撑草原征伐,大明极为重视马政,不仅北京和南京两个太仆寺广建马场,而且发动民间养马。巅峰时期,大明的马匹数量能有170余万匹。

有马就一定要有骑兵,否则一个传统的农业王朝,养这么多马干什么用,肯定是为了组建骑兵打仗用。

大明前期有大规模的骑兵部队,主要出于需要,具体说有两个:

一个是朱元璋北征元朝,就是拿骑兵干的,蒙古骑兵彪悍,大明骑兵更彪悍。靠传统的中原步兵,元朝就是再腐败,大明也干不过。

另一个就是因为漠北一直不平静,蒙古人一直跃跃欲试,所以为了彻底干服蒙古,大明就是砸锅卖铁,也得维持一个庞大的骑兵部队。你不可能让步兵、靠走路,去草原大漠瞎转悠。

02.大明中后期的骑兵规模减少但并非没有为什么减少?因为不需要。

北方蒙古被打的连锅都成了奢侈品,还怎么跟大明较量。而且,后期也没有出现汉武帝类的雄主,非要跑到蒙古草原开疆拓土,对草原的战事也就少了。

关键是长城,大明开始修长城了。现在我们看到的长城就是明长城。所以,大明前期是主动防御,如朱棣五伐草原,没事就到草原扫荡一番;而中后期就是一种被动防御,即便蒙古南下入寇,大明也不北征,凭借长城坚守就可以了。

一是不再主动出击蒙古、二是主要依靠长城设防,所以就没必要组建大规模的骑兵部队了。军队不需要、骑兵不组建,国家真得就没必要再养那么多马了。大明后期马政衰落,跟腐败的关系不大,主要是国家不需要。

但是,大明就真得没有大规模的骑兵部队了吗?

也不能这么说。对蒙古,是不需要了;对女真,还是需要的。所以,关宁防线上,还是保有了一支骑兵部队的。

关门内外兵马自枢辅裁定,而后连匠役杂兵一万一千三百八十一员名在内共一十万七千三员名马骡五万三千八百五十二匹头 。也就是关宁铁骑,而且这支军队很有名,跟汉武帝的骑兵部队、曹操的骑兵部队,以及唐太宗的玄皂骑兵和岳飞的背嵬军一样,都记载在了史册之中。

至于规模,袁崇焕回防北京的时候,带了九千关宁铁骑。后来史书记载,吴三桂手中的关宁铁骑也有数千。所以,推测在巅峰时期,一万骑兵的规模,是没有问题的。

关键是局限在关宁一线,而且关宁仍旧以防守为主,所以这个规模的骑兵,也就够了。再大批量的组建骑兵部队,不是不可以,财政也不能拿不出钱来,关键是没那个必要。

后期,大明屡屡败仗,跟有没有骑兵的关系不大,主要是国家的系统性问题,战马有、战士也有,但就是打不过。

03.战场武功与否、国家强盛与否,大规模骑兵只是表象南北朝刘裕北伐,军队的组成以步兵、楼船和车兵为主,骑兵有但规模很小。然而,刘裕仍旧灭了南燕、灭了后秦,把骑兵王国北魏打得不敢南下。

刘裕之所以要大规模的组建车兵部队,原因就是战马太少,没法组建大规模的骑兵部队。但是,即便没有,刘裕的战场武功依旧彪悍。

大元帝国,肯定是骑兵遍地,不仅装备了自己,江南马场还把朱元璋给装备了。但是结果呢?朱元璋硬是带着一批江南将士把黄金家族追到了贝加尔湖,让蒙古帝国成为明日黄花。

所以,战场武功与否、国家强盛与否,与有没有大规模器兵没啥关系。

大明后期衰落直至灭亡,原因很多,但绝不是出在骑兵身上。即便有更庞大的骑兵部队,甚至达到汉武帝的规模,也没用。

战场上就是打不过女真,朝堂上尽是党争、经济危机深重和农民起义不断,这才是更重要的原因。

至于说朝廷腐败导致马政衰败,所以国家没有了战马也就没了大规模的骑兵部队,于是国家弱了、亡了。这个认识就太局限了。

只要政治清明、民治稳定、行政高效,大规模骑兵部队想要多少就有多少。

看汉朝就可以了,建国之初,“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”,就是皇帝的车驾都凑不齐毛色一致的马,将相大臣有的还要坐牛车。但是,到了武帝朝又是什么样子?动不动就是以万为单位的骑兵部队。

即便真得没有战马,也不用担心。如南北朝的刘裕,带着楼船部队和车兵军团,一样能逞武功。

最后总结:大明中后期,没有大规模的骑兵部队,主要是国家不需要,因为国家不再主动出击草原、防守但凭长城;但也不能说没有,关宁铁骑就得算,对付东北辽事,这个规模已经足矣。至于明朝衰亡,那是整个朝堂和国家的系统性问题,跟骑兵的关系不大。

大明中后期为什么没有大规模骑兵部队?

我是萨沙,我来回答。

这个大规模要怎么来定义?

明军其实一直到覆灭,都是有一定数量的骑兵的。

明朝初期,拥有强大的骑兵部队。

一部分是明军自己的骑兵,一部分则是收编元朝的骑兵部队。

由于明军常年和元军作战,有使用和对付骑兵的经验。

同时,元朝虽灭亡,北元还在,经常使用骑兵和明军作战。

而对付北元的骑兵,最有效的就是使用明军的骑兵。

所以,明军不但有大量骑兵,也很重视军马。

朱棣在位的永乐中期,军队战马数量就达到62万匹,而到他驾崩时,战马已经超过150万匹。

这些战马除了由明王朝在北方设置的四个“苑马司”提供外,很多是通过战争俘虏,或者通过边境贸易还有朝贡方式从周边地区、国家获得。由此可见,明朝初期骑兵部队的数量之庞大和实力雄厚。这些骑兵部队在洪武、永乐期间对北元的数次战争中发挥过巨大的作用。

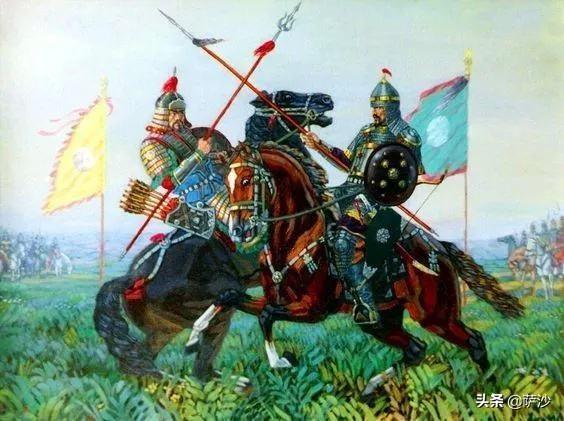

在当时,明朝骑兵有着非常高超的作战技巧。他们学习蒙古骑兵的各种战术,加上自己的火器和铠甲。

明朝骑兵也同样善于骑射,也有骑兵专用的火铳,骑兵往往还携带战车装备轻型火炮。

他们可以长距离行军,追击蒙古骑兵。双交战时,明军骑兵往往拥有火力的优势。

但是,谁都知道战马的服役期不长。战马一旦老了就必须退役,用年轻的战马替换。

作为蒙古人来说,他们本来就是游牧民族,养马是比较简单的,也不花什么钱。

作为农耕民族来说,由于缺乏足够的草场,圈养的马匹又不能用作战马,所以往往只能向蒙古人购买。

购买蒙古战马价格可不便宜,还会受到战争因素的影响。

同时,骑兵一套装备价格不菲,加上训练一个骑兵需要很多年,同样花费巨大。

所以,随着明朝和蒙古实现大体的和平,明朝就没有必要养这么多骑兵了。

从宣宗开始,明朝骑兵数量逐渐减少,实力也大大下降。

随着骑兵数量的减少,部队中步兵的比例加大,适合于步兵使用的武器得以大量生产,尤其是火器大量开始装备。

不过,导致明末,明军仍然有不少骑兵。

到了壬辰倭乱,日本入侵朝鲜期间,明军远征军就有不少骑兵,曾经重创日军,让后者闻风丧胆。

然而,随着明末国家财政制度崩溃,连步兵的军饷都发不出,何谈养骑兵呢?

大明中后期为什么没有大规模骑兵部队?

在古代战争中,骑兵数量的多少是军事实力的重要一节,因为骑兵机动性强,来去如风,攻掠如火,在战场之上杀伤力巨大。而这也是古代战争中诸侯们为什么疯狂的收购战马,组建骑兵的原因。

而明朝自朱元璋起兵反抗元朝建立明朝之后,到朱棣五征蒙古,骑兵也出了很大力——当时明朝骑兵在草原之上纵情驰骋,宣扬着大明的国威。

然而战争不是长久的,和平稳定才是一个国家应该有的局面,于是军队的建设就被忽略。

但按道理再怎么被忽略,骑兵肯定是必不可少的,但为什么到了明朝后期的时候,明朝竟然已经没有了大规模的骑兵部队呢?

原因是多方面的,大体分为三点。

其一:多重原因导致国库空虚,朝廷无力负担大量的军事支出。众所周知,明朝的开国皇帝朱元璋是穷苦人家出身,尽管称帝之后朱元璋对于官员们要求的非常的苛刻,但是对于百姓却真的是非常的怜惜。

因此明朝的赋税收的非常之低,而这最为直接的后果就是导致财政收入锐减。而财政收入一减少,朝廷就很难挪出资金来支持军事配置了。

不过在明朝建国初期,因为有朱元璋这样的皇帝盯着,对于军队建设军需支出什么的都非常的重视,再怎么省军队不能省,所以此时的明朝还是有着大规模的骑兵部队的。

而到了朱棣时期,朱棣更是一个战争狂人,五次御驾亲征蒙古,而这五次亲征,基础就是要有大规模的骑兵部队,毕竟草原土地辽阔,步兵根本在草原上发挥不出实力来。所以这个时候也不能少。

但接下来呢?接下来都是厌战的皇帝,自然是在军费方面能省则省了。

更不要说到了明朝中后期,世界正处于小冰河时期,这个时期的特点就是夏天干旱,冬天奇寒。

这样的天气气候对于明朝这样的农业社会影响重大,持续不断的天灾地祸使得百姓流离失所,于是国家不得不花费巨资来进行赈灾。

而与此同时,这个时候的土地兼并问题已经十分严重了,占据着大量土地的富商、官吏亲属等依靠着自身的关系来逃税漏税。

这就使得朝廷不仅要付出大批钱财用来赈灾,还收不到赋税,朝廷入不敷出,财政压力非常的严峻。

而除此之外,大明对于对于各地的宗室藩王每年都会有一定的补贴,明朝初期,皇室人口不大,所以每年补贴的钱财花费比较小。

然而经过几十年上百年的发展,皇族宗室人口倍增,而国家对于这些数量巨大的宗室的补贴也加大了国家的财政支出。

而组建骑兵部队所需要的钱财要远远高于组建同等数量的步兵,于是在国家财政危机,难以有所缓解的时候,相比起价格略低的步兵,价格高昂的骑兵自然要被统治者所抛弃。

其二:骑兵需马,而马需要畜养,但由于国家内部问题,不仅没有牧场用来养马,还没有工资给牧民津补。组建骑兵,最重要的就是要有合适的战马,但并不是所有的马都能够成为合适的战马,战马的培养以及训练都有着非常严格的要求。

明朝初期,朱元璋清楚的认识到战马的重要性,于是他专门组建了四个机构用来负责马匹培养的各项事宜,并且规划出了专门的牧场来培养战马。

然而到了明朝后期,国家对于战马的培养已经并不在意了。

于是这个时候那些肥沃的牧场就被那些别有用心的藩王官吏们看到了,他们开始想方设法的侵占牧场,使得朝廷的牧场渐渐的变成了他们的私有之物。

尤其是到了明朝后期,这种侵占现象格外的严重。

但是因为时局动荡,政治混乱,朝廷有心却无力来整治这种情况。

再加上明朝后期的皇帝都是历史上有名的奇葩皇帝,心思也并不在这上面,于是关于侵占牧场的事情也只能不了了之。

然而这个藩王侵占牧场造成的后果就是朝廷没有足够的地方来培养战马。

再加上国家的财政危机,就连这些牧民们的工资都已经发不出来了。

但众所周知牧场所在的地区都是环境比较恶劣的地方,就比如现在的蒙古,天气寒冷,所以牧民的生活非常艰苦。

但牧民在这样辛苦的环境中工作却没有回报,于是这些牧民,也就是负责战马培养的工作人员,只能选择逃跑。

而这样的结果自然就会导致明朝战马数量的急剧减少,没有一定数量的战马,又怎么能组建起大规模的骑兵部队呢?

其三:土木堡之变后,文官掌权,武将失势,对军队限制较大,骑兵自此没有生存的土壤。最近的电视剧大明风华中讲到了朱祁镇御驾亲征,结果被俘。

在历史上确实发生过这样的一件事,朱祁镇率领着朝廷内大量武官御驾亲征,结果在自己的一系列作死之下,最终全军覆没,自己甚至被俘。

也正是因为这场战争,明朝遭到了几乎灭国的危机,虽说在于谦的力挽狂澜之下,明朝得以保全,但是明朝的军事实力却受到了极大的损失。

并且因为这场战争的失败,大量的武将功勋们纷纷阵亡,朝堂之上文武双方的实力迅速失衡。

文官势力迅速崛起,力压武官。

而正是这场战争的失败,导致了接下来的明朝朝堂之上,成为了文官们的一言堂,武将们再也不被重视,在朝堂之上几乎没有丝毫的话语权。

同样的,文官们为了抑制武官们的崛起,开始制定一系列的措施来限制武将,其中对于军队的限制最大。而到了明朝后期,军人的社会地位甚至到了普遍低下的局面,成为了人们口中的“丘八“。

文人打压武将,打压到如此地步,又怎么可能花费重金去组建利于武官而不利于自己的骑兵部队呢?

完全不可能。

所以在这群文人的刻意打压之下,不仅没有组建骑兵部队,反而使得原本存在的骑兵部队也在文官的抑制下渐渐的走向了衰落。

其实当时的文官更赞同的是求和,而不是战争——他们认为明朝国力强盛,而北边游牧民族更多是掠夺,不是入侵,都是小问题。

而至于对内战争,只用步兵就可以解决问题,完全没有必要再去花费重金组建没有用武之地的骑兵部队。

于是在这种情况下,骑兵部队一直没有机会得到组建。

大明后期没有大规模的骑兵部队,其实有很多种的说词,但是个人认为讨论起来其实最重要的就是这三点原因。

大明中后期为什么没有大规模骑兵部队?

军马匮乏,还怎能大规模的组建骑兵部队呢?

明代前期,大明的骑兵部队可谓是强悍无比,曾经打得以骑兵起家的北元军队四处逃窜,狼狈不堪。而明军之所以拥有如此强大的骑兵部队,主要是得益于明朝充足的军马储备,据史所载,永乐中期,明军军马数量就达623000匹,而到永乐驾崩时,军马数量更是高达150万匹。也正是基于如此充足的军马,明前期的骑兵才能如此的强悍。

那很多人都不明白,为何到了明中后期,曾经拥有充足的军马储备的明军,到此时会出现军马匮乏的问题呢?

明中后期,致使明军出现军马匮乏问题的主因就是明朝马政出现了不可逆转的衰败。

封建社会,马匹作为最为重要的畜牧资源,它在社会生产、驿传交通、军事战争等多方面都发挥着不可替代的作用。在这之中,以军马最为重要,作为古代的“战略级武器”,尤其是对以农耕文明为主的中原王朝来说,在对抗周边的游牧民族时,军马更是显得尤为的重要,时中原王朝若能赢得对游牧民族的胜利,其骑兵必定是占据绝对的优势的,如西汉对匈奴、明朝对北元。可以说,若一个王朝能够在骑兵上占据优势,那在战场上他获胜的几率将远超于敌人,正所谓“攻战之际,马功居多”。

如此,正是基于军马对于战争的重要性,所以历朝历代的统治者都十分重视马政(所谓“马政”就是对官马的采办、牧养、分派、使用等一系列相关事务的管理制度)的建设,视马政为国家重务,而这点对于明朝来说亦不例外。

明代建国之初,朱元璋即指出:“昔人问国之富,即数马以对者何?盖事在戎。其戎始轩辕。其马载甲士,代涉劳,备边御辱,足折冲,斯力之大,斯功之美,可不爱育乎”,当时朱元璋虽将元顺帝赶出中原,但元朝的底蕴却依然还在,此时盘踞在蒙古的北元是“引弓之士,不下百万众也,归附之部落,不下数千里也”,北元麾下的蒙古骑兵还是有足够的实力去威胁到明朝的北方边境。如此,自开国后,朱元璋就十分重视对于马政的建设,所谓“国事莫大于戎,军政莫急于马”。

明代马政定型于洪武、永乐年间,形成了互不统属,各成独立系统的马政机构,包括御马监、两京太仆寺、行太仆寺、苑马寺:

- 御马监。吴元年九月,朱元璋初设御马司,掌御厩马匹,负责培育皇家御马。洪武十七年四月,改御马司为御马监,职权也由“掌御厩马匹”变为“掌御马及诸进贡并典牧所关收马骡之事”。

- 两京太仆寺。洪武六年,明太祖朱元璋“始置太仆寺,在滁州”,之后朱棣迁都北京,太仆寺亦迁往北京,但在滁州的太仆寺并未废除,而是改称为南京太仆寺。南北太仆寺主要负责两京周边各卫所军牧和南北直隶、鲁豫、两淮、江南等六府民间牧养的马匹。

- 行太仆寺。洪武三十年,朱元璋下诏沿边防之地“设北平、辽东、山西、陕西、甘肃行太仆寺”,行太仆寺主要负责的是各边卫所营堡的官马牧养,及管理边防官军骑乘、操练时所用的马匹。

- 苑马寺。永乐四年,朱棣置北直隶、辽东、平凉、甘肃四苑马寺,苑马寺主要负责所在地区监苑的马政,为各边镇战马提供充足且稳定的供给。

有明一代,负责明朝马政的主要就是以上四个机构,其中行太仆寺、苑马寺负责官牧(由国家设置专门牧场,然后由卫所军人负责牧养)事务,两京太仆寺负责民牧(由南北太仆寺负责出官马,然后由其所属的民户负责领养)事务,而对于民牧、官牧马匹的使用,明朝主要是依据“官牧给边镇,民牧给京军”的作法,即民牧所牧养的军马交由京军使用,而官牧所牧养的军马则交由边镇卫所使用。

由此,明初能够拥有如此强悍的骑兵部队,就是基于这些分工明确、组织严密的两京太仆寺、行太仆寺等马政机构,正是因这些马政机构,再加上统治者的特别重视,明初也就顺理成章的出现“牧场丰美,马匹蕃息”的盛况。

但是在明中期后,明朝的马政因各种原因开始出现衰败,而这种衰败,明朝统治者虽然采取各种方法去补救,但终究是无力回天。如《明史·马政》所言:“盖明自宣德以后,祖制渐废,军旅特甚,而马政其一云”,自宣德年间开始,随着政局日益腐败,马政事务也日益废弛,比如当时明朝最为重要的陕西马政,在初期陕西的监苑牧马数量还常年保持在数万匹,可在弘治年间却只剩下2250匹,由此可看出,明中后期明朝的马政废弛到何种地步。

那为何,自明中期后,为何明朝的马政会衰败到这种程度呢?

究其原因无非是以下几点:

第一、牧场锐减。据《明史·马政》所载,时成化年间,杨一清督理陕西马政时,曾上奏:“(陕西)诸监草场,原额十三万三千七百余顷,存者已不及半”,想想看,仅陕西一地,其养马牧场数量较之初期连一半都不到,可想而知其他地方也好不到哪里去。明中期之后,牧场的锐减在明朝已是不争的事实,而之所以会出现这种情况,究其原因在于原属朝廷的牧场多被宗室藩王、地主豪强所侵占,据史所载,当时仅陕西一地的牧场就被侵占近3611顷,由此可知当时这些王爷、官吏侵占牧场是有多么的丧心病狂。

如此,随着养马牧场被大量侵占,明朝的马政也就开始出现不可逆转的衰败,毕竟没有了养马地,明廷又如何去发展马政,去培育合格的军马呢?正如《明史·马政》所言:“按明世马政,法久弊从。其始盛终衰之故,大率由草场兴衰”,明朝马政衰败主要原因还在于牧场的锐减。

第二、牧军出现大量逃亡。明朝主要的养马地多处于西北高原地区,这里不但天气寒冷,生活居住条件更是差之有差,最初明廷对于在此地养马的牧军是多有照顾,但是到明中期,随着明朝政局日益腐败,国库日益空虚,对于牧军的照顾自然是没有之前那么好了。如此,随着明廷逐渐放弃对牧军的照顾,再加上牧军的生活居住条件越来越差,而且当时明廷还规定如果军马出现伤亡,牧军还要赔偿,由此牧军开始出现了大量逃亡的情况。

正如《明宪宗实录》所言:“今日边军之苦,莫甚于倍补马匹,是以马不及偿,人已逃伍”,对于那些牧军而言,做到忍受着艰苦的生活条件而努力的干活已是极限,可此时牧军不但要忍受着艰苦的生活条件,还要时刻承受着明廷的剥削,甚至不能“饱暖其妻子”。由此,试问这种生活谁能承受,牧军唯一能做的恐怕就只有逃亡了。那么想想看,如果没有这些牧军替朝廷养军马,明朝的军马又能从哪里来呢?简单的说,牧军的大量逃亡,最终导致的结果就是明朝军马的锐减。

第三、监苑机构被大量裁撤。明代,边防骑兵部队的军马主要来自苑马寺,而明初的边防骑兵部队之所以如此强悍,究其原因就在于明朝遍布西北地区的苑马寺。永乐四年“是年明成祖救谕甘肃总兵宋晨、宁夏总兵何福,全权委托他们着手建立陕、甘两寺,下设监苑遍及陕甘宁青四省区”,明初在西北地区共设立了十二监四十八苑,遍及今陕西、甘肃、青海、宁夏等四省区的广阔土地,横跨了东西两千余里,正是这数量诸多的监苑机构才有了明初那强悍的骑兵部队。

可自宣德以后,这些为明朝的骑兵部队做出突出贡献的监苑机构却被大规模的裁撤,宣德时期,曾经辖升平监、辽河监、永宁监等六监和新安、复州、清河等二十四苑的甘肃苑马寺,到此时仅剩下清河和深河两苑,而曾辖长乐监、灵武监、同川监等六监二十四苑的陕西苑马寺也在正统二年被裁革的只剩下二监五苑(弘治十五年,杨一清大力整顿陕西马政后,恢复为二监七苑,直至明末)。随着负责牧养军马的监苑机构的大量被裁撤,明朝可用军马自然也就随之大量减少。

第四、西北地区自然灾害频繁发生。据史所载,有明一代,陕西地区约发生162次旱灾,大约是3年2旱;甘肃、青海、宁夏地区约发生154次旱灾,大约是9年5旱。可以说在明朝,西北地区的旱灾是很频繁的,尤其是在明中后期,旱灾更是常常连年发生,更是持续数年。因此,随着西北地区旱灾的频繁性、持续性,西北地区土地的沙漠化也就越变越严重,而随着西北土地的沙漠化,朝廷设在西北的牧场自然也不能幸免,草场退化,牧草大幅度减产。

想想看,牧草的减产也就意味着喂养马匹的草料减少,而若马匹没有了资料,它还能成为一匹合格的军马吗?同时,干旱的持续发生,必定也会导致西北水资源的减少,而没有了水这个生命之源,马匹的存活率也就将大大降低。与此同时,西北地区不但会爆发旱灾,还会爆发雹灾、霜雪和冻灾,据《西北灾荒史》统计,西北地区的冰雹灾害,平均4到5年就会发生一次,而这之中关中、陇东、陇中地区最为频繁,陕南、宁夏等地稍次。

而当时,西北地区所发生的频繁的冰雹灾害对朝廷牧养在西北的军马的伤害也是极大的,如《明神宗实录》载:“四月二十二日,苑马寺广宁、开城、黑水、清平、万安等六苑,冻死牧马一千一百五十四匹”;“本年四月二十二日,固镇大雪,冻死在场营马骡驼共一千九百九十九匹头只”。由此,随着作为朝廷牧养军马的重要地区–西北地区频繁的遭受大规模的自然灾害的袭扰,明军的军马供应自然也就大受影响。

第五、“金牌制”的衰败。明朝监苑机构所牧养的军马主要来源于与西北少数民族的茶马互市,《明史·马政》载:“每三岁,遣廷臣召诸番合符交易,上马茶百二十斤,中马七十斤,下马五十斤”,自洪武年间,明朝每三年就会前往西北地区与少数民族进行茶马交易,其中一匹上等马可换茶一百二十斤;中等马可换茶七十斤;下等马可换茶五十斤。当时洪武年间,靠着茶马互市,至洪武末年,明廷每年可换得一万三千五百余匹马匹。

但是后来随着私茶越来越猖獗,朝廷对于失去了对于西北少数民族茶业的垄断权,由此朝廷依靠着茶叶换马的数量也就与日俱减,到成化年间,“四年间易马九千余匹,而茶尚积四十余万斤”。而随着明廷从茶马互市所获得的军马越来越少,明廷的军马自然也就减少了。

第六、卫所将领腐败不堪。明朝军马的减少,除有牧场锐减、牧军逃亡、监苑机构被大量裁撤等诸多原因,还有一个原因就是卫所将领的公器私用。当时监苑机构所牧养的军马大多被卫所将领公器私用,时“差旗牌官舍人等,及容弟侄子男买卖营运,滥给官马应付,多者二三十匹,少者五七匹,驮载私物,重至百余斤,程送前途,远至七八十里,往来相继,驰骤无私,马匹因而损伤”。

当时卫所将领会将属朝廷的军马擅自给自己的亲戚使用,让他们暗地里做生意所用,而他们在使用这些军马时,皆不会去正确的使用它们,因此致使被他们使用过的军马皆不能被骑兵部队所用。由此,明中后期的军马数量本就锐减,此后所剩下的又被这些将领公器私用,其军马的数量更是越变越少。

如此,正是基于以上原因,致使明中后期的马政开始出现不可逆转的衰败,而随着明朝马政的衰败,明廷能供应军队使用的军马数量自然也就大幅度减少。而在得不到军马及时补充的情况下,明朝自然也就无法再次组建大规模的骑兵部队了。如此,曾经强悍无比的明骑兵,最终出现了在明末只剩下“关宁骑兵”能与清八旗军面对面抗衡的这样悲凉的局面。

大明中后期为什么没有大规模骑兵部队?

明朝初期,它的骑兵部队战斗力是非常强悍的。骑兵的强悍除了朱元璋重视外,主要得益于元朝。

游牧民族开疆扩土靠的就是骑兵,骑兵的蒙古人的本钱。而骑兵靠的就是马匹,所以他们非常重视马政。

那些有眼光的蒙古政治家甚至口出狂言,要把一半汉人变成牧马人,让中原一半土地都变成牧场。元史就有这样的记载:“蒙古军取民田牧,久不归”;“阔端赤牧养马驼,岁有常法,分布郡县,各有常数"。

随着蒙古军队南下,马场也随之向南推移,山东平原、江淮平原先后变成了一望无际的牧马场。朱元璋的老家安徽凤阳附近就有一个元朝的公办马场,叫“庐州马场”。遍布华夏的大牧场为元兵提供了用之不竭的马源,也让朱元璋受益匪浅。

因为朱元璋起兵造反后,庐州马场首先开始为他服务,随着明军在战场的节节胜利,原来越多的马场被朱元璋集团控制,元朝的牧马人也成为明军的驯马师和骑兵骨干,朱元璋的大明骑兵队伍迅速发展壮大,战斗力也得到很大提高。

但明军骑兵的优势没有持续多久,就走了下坡路。明朝骑兵的衰落在靖难之役的时候就开始显现了出来,皇叔朱棣只能靠着自己收容的蒙古骑兵向明朝政府军进行决战,而这些数量不多的蒙古骑兵,却能不费吹灰之力就能打败武装到牙齿的优势明军。

到了土木堡之战,这一衰落趋势更加明显。二十多万明朝精锐,在只有五、六万军队瓦剌骑兵面前不堪一击,瞬间土崩瓦解。由此可见,明朝的骑兵到了多么菜的地步。

关于明朝骑兵的衰落,《明史·马政》里有这样一段描述:“盖明自宣德以后,祖制渐废,军旅特甚,而马政其一云”,也就是说,明朝马政从宣德年开始,已经出现颓势。

陕西马政是明朝马政的支柱,极盛时期在陕西的监苑牧马数量曾达到7万匹,然而到弘治年间却只有区区的2000多匹,窥一斑而知全豹,由此可见,明朝中后期的马政是个什么样的状态。没有马匹,何来的骑兵强大。

明朝中后期,为什么没有像样的骑兵部队?

一、明朝统治者保守的基本国策。明朝建立之初,朱元璋踌躇满志,开疆扩土,曾经多次北伐,发动对北方游牧民族的战争,肃清北元残余控制漠北。但明朝中期以后,统治者的基本国策就是守住自己的一亩三分地,不求扩张,但求守成。

明朝中期以后的统治者的基本国策说好听点就是爱好和平不称霸,说不好听点就是得过且过。

在这种基本方针指导下,明朝的国家军事战略由进攻转向了防守,抛弃骑兵开始依靠长城。

明代的“长城”,从成化年开始修建,一直修到明朝灭亡,200多年修长城乐此不疲。可能是嫌“长城”跟秦始皇有联系,有点晦气,明朝皇帝把长城叫“边墙”。明代的长城从东向西行经辽宁、河北、天津、北京、山西、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、青海十个省(自治区、直辖市)的一百五十多个县域,总长度8800多公里。

明朝统治者很聪明很天真,以为长城可以定国安邦,还要骑兵甚。而且有骑兵就要养马,养马就要喂草料就要投入。

既然花这么多钱来修建长城,哪来的钱来喂养马匹,组建骑兵。鱼和熊掌不可兼得,顾此就要失彼,因为大明国力不是太雄厚,捉襟见肘。,只能有所取舍了。

二、大明重步轻骑。除了明朝中央政府消极防守的军事战略外,明朝政府重步轻骑也是骑兵衰落的关键因素之一。

因为明朝军队步兵一向是非常优秀的,14世纪末的明朝重步兵士气高昂,作战勇敢,战斗力强。

所以,建国后的明朝军队更重视步兵建设,根据《太祖实录》记载,明军军队更注重“长枪军”的建设,“持枪角胜负,胜者始得升擢”。

在建国初期,明初步兵战绩斐然,中外闻名,“淮北劲卒,虽燕赵精骑不及也。”

明朝初期步兵装备精良,“手铳”开始大量装备部队,对骑兵的杀伤力很大。在1380年的蔡家庄之战中,明军近百骑兵敢于向蒙古近千骑兵发动进攻,正是由于对自己步兵的高度自信。虽然此战明军没有大胜,但靠着明军的步兵优势火力,自己不但没有吃亏,还消灭了对方主帅。

正是由于明朝统治者依赖长城、被动防卫的国家战略和重步轻骑的军事指导方针,才导致内地马场数量锐减,马源枯竭。骑兵部队得不到重视日渐衰落,战斗力也江河日下,为明末被后金骑兵部队灭亡埋下伏笔。

大明中后期为什么没有大规模骑兵部队?

明朝自创建之日起,就是一个非常崇尚武力、重点发展军事的王朝。从元末的天下大乱诸侯割据,到明初朱元璋摧枯拉朽一统江山,强大的军事力量是其能够南平陈友谅、张士诚,北伐元廷建立新政权的基础,尤其是朱元璋对于骑兵队伍的建设,是他北伐成功,推翻暴元统治的关键所在。 所以在朱元璋夺取天下后,根据历史经验教训,大明不仅装备了威力强大的火器军,设立了神机营,还有一支装备精良,可以和北方游牧民族分庭抗礼的规模化骑兵集团,主要驻扎在边关燕、代各地。

后来的朱棣之所以能够成功实现靖难政变,也很大一部分在于朵颜三卫骑兵和燕地骑兵的功劳,之后朱棣在五征漠北之际,也是将骑兵的作用发挥到了极致,永乐时期,明军的规模化骑兵部队达到了鼎盛时期,之后的明仁宗、明宣宗也都借助强大的骑兵重创过北方游牧民族,续写大明骑兵辉煌。

直到明英宗时期,明朝的骑兵发生质的变化,原因在于一场战役,即土木堡之变。土木堡之变直接导致了明朝京畿腹地以三大营为主的中央军精锐(约二十万人)悉数消失殆尽,这其中就包含了十几万的骑兵部队,丧失了近二十万头马匹,这也是明朝自太祖朱元璋时起,到明宣宗朱瞻基五代君主的共同努力下所积攒的主要骑兵家当,占了明帝国八成的骑兵数量,都在这一场战役中成为了瓦剌人的战利品,所以自明英宗之后,明朝鲜有出关北征的军事计划,而是转向为了防御守成态势。

土木堡之变后,明朝政府当然也有心想重建大明骑兵体系,也花了不少财政尝试了各种的马政措施,但是效果都不太好。 一是因为明朝从对外征讨国策向对内防御国策的转变,令统治阶级内部自上而下都没有了整兵备战的战争意识,反而随着国家承平日久,明军逐渐武备废弛,不仅重建大兵团骑兵的宏伟目标难以实现,反而连最基本的步兵战力也逐年下滑,仅仅能维系国内民事治安,而无攘外之力。

二是官场贪污腐败之风盛行,而马政的利润却很大,所以就有了中间官员的中饱私囊,贪官不仅把国家的银子收入囊中,还拿低质量的羸弱马匹充数军马,所以军马质量也是良莠不齐,再加上几十年一直没有战争,也没有检验出来这些马匹的劣质,皇帝也一直被蒙在鼓里,没有注意到这件事儿。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。