鲁迅先生为何无法说服自己的前妻朱安另谋婚路而安于孝道?

我是萨沙,我来回答。

鲁迅这人对于别人似乎没有什么感情,非常冷漠。

这是天生的个性,还是后来环境形成的,就很难说了。

鲁迅唯一比较有感情的,无非是母亲鲁瑞、两个弟弟、妾许广平一共4个人。

然而,谁都知道原来最爱的弟弟周作人和鲁迅彻底闹翻,还搞得满城风雨,大大影响了鲁迅的威望。

而周作人后来也做了汉奸,人品不高明。

至于小弟周建人的人品欠佳,为了个上海女人而抛弃妻子,导致儿子自杀身亡。

兄弟三人,两个弟弟都是人品不太好的人。

而鲁迅的妾许广平在上学期间,同还是老师的鲁迅搞师生恋,这在当年是严重违背师德和学生品德的行为。

同时,当年纳妾是法律允许的,但一般要公开的宴请亲友,当众宣布,这才是公开的程序。

然而,许广平和鲁迅并没有这个事情,是同居到许广平怀孕以后才遮遮掩掩的承认了这件事。

后来看看许广平对于婆婆鲁瑞和原配大太太朱安的态度来看,也是一个不好惹的人。

抗战期间,婆婆鲁瑞给许广平的信中曾有这么一句话:“白发老母,及黄口婴儿,皆累及于你……”因为当时鲁迅在1936年死后,留下巨额遗产,全部是许广平掌控。

同时,鲁迅即便去世,他的书也在不断出版,每个月都有大量办税收入,许广平根本不缺钱。

然而,在周作人已经承担鲁瑞大部分赡养义务时,许广平仍然不按时寄钱。并且在通货膨胀,钱如废纸的时代,仍然按照以前的标准寄钱。

鲁瑞和朱安生活困难,被迫写信要求提高生活费。

许广平却回信这么说:“海儿多病……收入毫无……上海物价也贵到不能细说……长此以往,卖身也无补……”

前面说的还有些道理,后面居然来一句说自己卖淫去也不够支付婆婆生活费。

这是什么话?你又不是真的没钱。

退一步说,就算没钱,对婆婆能这么说话吗?长辈老人无法生活,向继承家产的前儿媳要生活费,合情合理。你不给就算来,还说这种撒泼的话,全中国又有几个人如此?

这都是一群什么人啊!

总之,鲁迅身边的最亲近的人都是如此。

就鲁迅和原配妻子朱安的关系来说,可以说朱安基本没错,鲁迅处理的则有问题。

朱安是鲁迅母亲鲁瑞为儿子订的婚事。

在清末,根本没有什么自由恋爱一说,父母为儿子选媳妇是天经地义的。

况且,当时鲁迅也不是什么人物,不过是留日的学生而已,还是肄业生。

朱安是绍兴大户人家的女孩,无论各方面配当时已经落魄到生活艰难的鲁迅,还是没有问题的。

关键在于,鲁迅对于朱安的态度。

光绪三十二年(1906年),夏秋间,被骗回国与朱安结婚。

固然是骗回来的,但鲁迅已经25岁,不是15岁,是有个人意识的男人。

如果鲁迅认为封建包办婚姻不合适,可以果断不结婚。

大家不知道,其实林彪就有家里指定的原配妻子,但林彪直接拒绝了,不结婚。

类似的事情还有很多。

然而,鲁迅的选择是结了婚,却同朱安形同路人。

大家都知道,朱安一生未育。这不是朱安没有生育能力,也不是鲁迅没有生育能力,而是两人的性生活很少。

很多人说鲁迅同朱安没有同房,这当然不对。实际上,他们还是有过,只是非常少。

鲁迅曾经同朋友诉说,他们1年也就一二次而已。

除了没有什么夫妻生活以外,鲁迅对于朱安可以说是非常冷漠,非常差的。

平时,鲁迅几乎不和朱安说话。

根据礼法,朱安是家里的长媳,地位是很高的。

然而,在家里没人把她当回事,因为自己丈夫都不把她当回事。

鲁迅和朱安虽然住在一起,每天却只有这几句话:一、叫早。回答是:“哼”;二、临睡,问关不关北房过道的中门。回答是:“关”,或者“不关”。

三、索要家用钱。回答是:“多少?”然后照付。当然,这不是常有的事,十天半个月才有一次。

就是这样。

其实,朱安实际上根本不是鲁迅的妻子,而类似于婆婆鲁瑞的保姆。

鲁瑞和朱安关系很好,前者非常孝顺,也会做绍兴菜,会说绍兴方言,婆婆一天也离不开她。

就在几乎和丈夫没有沟通的情况下,朱安过了一辈子。

这三十年时间,朱安想方设法获得鲁迅的欢心,巴结鲁迅。

在鲁迅和弟弟周作人闹翻时,朱安虽不知道是什么原因,却坚决站在鲁迅这边,同鲁迅搬离原住处。

平时,他也尽量烧鲁迅喜欢吃的菜。

然而,一切都等于0,鲁迅基本不正眼看她。

朱安曾经对朋友这么说:“过去大先生(鲁迅)和我不好,我想好好服侍他,一切顺着他,将来总会好。我好比是一只蜗牛,从墙底一点儿一点儿往上爬,爬得虽慢,总有一天会爬到墙顶的。可是,现在我没有办法了,我没力气爬了。我待他再好,也是无用。”

鲁迅是1936年死的,死在了上海。当时朱安还在北平故居居住。

而众所周知,鲁迅是当时中国文坛收入最高的人,30年代平均每月都有几百块大洋的收入,而当时上海黄包车夫月薪才8元。

保守估计,鲁迅留下的遗产也有数万块大洋现款,鲁迅又是一个比较节省的人。

然而,他死了以后,并没有给朱安甚至母亲鲁瑞留下遗产。

鲁迅的死亡并不是突然性的,从病重到死亡还有大约26个小时的时间。

而几个月前,鲁迅就有过一次病危,他不可能没有时间留遗嘱。

那么唯一的解释是,鲁迅根本没有想留钱给朱安。

当时朱安只有北平的老屋和鲁迅一些无法搬走的藏书,并没有生活费。

她一辈子都是家庭妇女,没有出去工作过。况且当年朱安已经接近60岁,没有劳动能力了。

这种情况下,鲁迅不给他留钱,等于是让她自生自灭,没有管过她的死活。

到了1944年,朱安已经饥寒交迫,家中的物品典当一空。

当时周作人倒是好心要帮她,但朱安此人硬骨头,拒绝接受援助,因为周作人曾经和鲁迅闹翻。

朱安实在活不下去,才试图变卖鲁迅的一点藏书。

然而,被许广平制止,而且是雇佣律师登报用法律制止。

你许广平不过是个妾而已,朱安是原配,你有什么权力说这种话呢?

鲁迅既然没有留下财产遗嘱,在鲁瑞已经去世的情况下,朱安是有一部分财产继承权的。

况且,朱安当时已经到了饿死的边缘。

朱安有一句话令人动容,她说:“你们总说鲁迅遗物,要保存,要保存。我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!”

然而,朱安傻到了什么地步?

人家不把她当人,她还把别人当做亲人。

最终朱安和许广平达成协议,由后者给最低生活费,而朱安将包括房产和藏书在内以及鲁迅版权的继承权(这可以一笔巨款),全部留给许广平生的儿子周海婴。

人太老实,也不是好事。

临终前,她泪流满面地说,希望死后葬在大先生之旁。她想念大先生,也想念许广平和海婴。

1947年6月29日凌晨,朱安孤独地去世了,身边没有一个人。朱安的墓地设在西直门外保福寺处,没有墓碑。她在这个世界上生活了69个春秋,孤独地度过了四十多年的漫漫岁月。

朱安生前遗愿是和鲁迅合葬,她按传统方式要求好的棺木,希望葬礼有一定的仪式。

对于这些,许广平全部拒绝。

许广平不去北平,只是写信给北平地方法院院长,要求“丧事从简从俭”。至于跟鲁迅合葬,不是许广平能接受的。

她将朱安葬在婆婆鲁瑞身边。

朱安的一生,可以直接体现出鲁迅的冷酷。

实事求是的说,朱安人品不错,又没有犯过任何错误,又和鲁迅有过夫妻之实。

那么,就算是家里一条狗,养了30年也是有感情的。

然而,鲁迅和朱安相处了30年,却对她没有丝毫感情。

之所以没有赶走朱安,主要是因为母亲鲁瑞离不开这个儿媳妇。而鲁瑞是在鲁迅之后,不然很难说朱安会怎么样。

实际上,鲁瑞倒是比儿子上道。鲁瑞1943年重病去世时,许广平已经很长时间不寄钱也不联络了,完全靠汉奸二儿子周作人养活。

这种情况下,老太太留下遗嘱是希望二儿子按月将自己的生活费给朱安,保证朱安正常生活。

大家看看李大钊,他的妻子赵纫兰也是父母安排的婚姻,也是不识字的传统妇女。

而李大钊是正儿八经教授,甚至赵纫兰比李大钊还大6岁,照常理来说双方更应该没有什么感情。

然而,夫妻两人感情却很深,除了夭折的孩子以外,长大的就有5个。

只能说,李大钊是个暖男,懂得体贴人,尤其是对自己好的人给予关爱。

说来说去,其实还是男人自己的问题。

其实,做人难道不该如此吗?

就算朱安是你家的一个仆人,也不应该如此冷漠对待她吧?

可见,鲁迅则是冷酷的人,对身边基本所有人都没有什么感情。

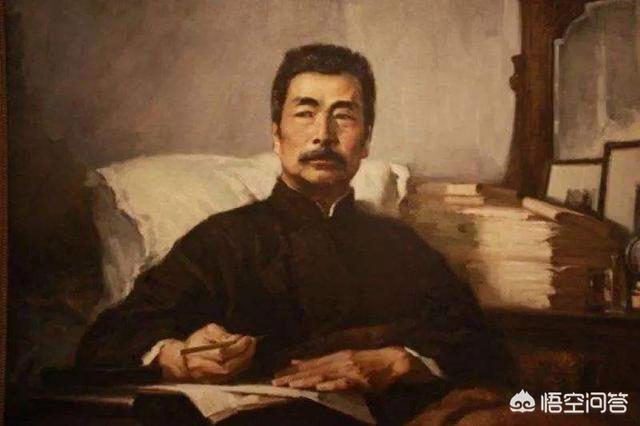

人家说面由心生,大家看看鲁迅的一些照片,就能看到他的一部分内心。

虽然鲁迅文章写的很好,批判旧社会也很深刻,但就对朱安态度上来说,绝对是个0分。

要放在今天有这种事,这个丈夫一定会被骂做渣男。

朱安这一辈子,最惨的就是嫁错了人。

鲁迅先生为何无法说服自己的前妻朱安另谋婚路而安于孝道?

我的回答是,没文化的朱安不具备接受新事物的能力,且封建思想根深蒂固,无法改变。

用鲁迅的话说,她是一个“在铁屋子里沉睡,且不愿醒来的人。”

以下是我的一点浅析,欢迎大家讨论。

一、

在鲁迅的《呐喊》自序中,有这样一段话:

假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?朱安恐怕就是在这铁屋子里沉睡的人,而且没办法醒来,因为她生长的环境就是一个黑暗的屋子,这于她早已习以为常。

朱安出生于浙江绍兴的旧式家庭,懂得礼仪,性格温和,待人厚道,但并未入学读书,也从未接触过新派思想。

她所遵循的,不过是三从四德三纲五常的旧观念,因为中国几千年来“从来如此”,她便也如此了。至于自由、民主、独立,那是她闻所未闻的,也是为她的家族视为洪水猛兽般的异类的存在。

这样封建礼教的教化,就是被鲁迅视为的“铁的黑屋子”,那么暗无天日,却又牢不可破。

那么,为什么又说睡在铁屋子里的朱安,不愿意醒来呢?

这是有个中缘由的。

鲁迅为了不拂逆自己孀居的母亲,被迫接受了母亲私自为他定的亲事——将以朱安为妻。

但他并不是听之任之,在日本留学期间,鲁迅写信给母亲谈了自己想法,希望朱安能放开裹脚,并且进学堂读书。

即希望朱安借读书开发心智,接触一些新的思想,具备认识世界的能力。借放开裹脚,让朱安脱离封建礼法,享有自由的权力。

可以说,鲁迅还是对未来的婚姻充满希望的。

但是,朱家(也包括朱安)历来的封建思想,跟鲁迅的这些新思想是极其冲突的,他们不可能接受这些违背传统、大逆不道的行为。

所以,当鲁迅在新婚当天,发现新娘朱安依然是小脚,依然是不识一字,依然是毫无思想木偶一般的旧式妇女。

他的心沉到了水底,同时感到了无尽的悲哀。

这就回答了,为什么朱安是一个在铁屋子里沉睡,并且不愿醒来的人。

对于不愿醒来的人,无论你怎样用力,也是叫不醒的。因为他们对新生事物是抗拒的。

二、

朱安与鲁迅婚后,虽然没有实质的夫妻生活,但吃住都在一起,可以说有许多了解鲁迅的机会,也有许多接触新思想的机会。

但是朱安终其一生,都只活在自己的那个狭小的圈子里,她的见识、她的思维、她的行事,都被这个圈子牢牢限定,没有一丝一毫的超越。

几十年来,她只寄希望于自己长期的善于持家,孝顺婆婆,恭敬丈夫,且无怨无悔的行为,有朝一日能感动鲁迅,让他回心转意。

她一直奉行着从小接受的教育,以为只要做到了文良谦恭让、遵循了三从四德,就可以挽回一个革命斗士的心。她,真的错了!

说到底,这只是她的一厢情愿。因为,直到她生命的尽头,她也不懂鲁迅是个什么样的人,他需要的是什么,她要怎样做才能得到丈夫的关注。

事实上,鲁迅需要的正是跟朱安自以为是的完全相反,他需要的是对旧制度的摒弃,他需要的是不懈追寻新生活的勇气。

而古老的朱安却丝毫不懂亦不知。她一生为文化为视野所限,如何具备了解鲁迅、懂得鲁迅的能力?

三、

正因如此,鲁迅不能跟她离婚。

朱安三从四德从一而终的思想根深蒂固,若鲁迅和她离婚,在她的观念里不是重获自由的快乐,而是被夫家“休妻”的耻辱。

这对朱安而言是比生命还严重的事情,而她的娘家也会因此颜面扫地。来自家族和社会的巨大压力,都会让脆弱的朱安难以生存。

再者,朱安除了料理家务以外一无所长,她不可能外出谋生自食其力。她跟鲁迅是一日的夫妻,鲁迅就得在经济上供养她一日。而一但离婚,她就断绝了经济来源,根本无法生存。

鲁迅深知这一切,所以尽管他在心理上不接受朱安,但为了朱安的生存考虑,他是不会和她离婚的。这是良知问题。

以上解释了 “为什么鲁迅无法说服朱安离婚去寻找自由” 的问题,下面我想说说另外几个与此相关的热点:

有些人说,朱安一生的不幸都是鲁迅造成的。这点我不认同!因为在这个婚姻中鲁迅同样是受害者,如果他没有遇到了许广平,他同样是一生孤独。

他们都是不幸的人,造成这种不幸的渊源不是哪一个人,甚至不能归结为他的母亲,而最终的归结点,应该是封建社会的包办婚姻制。

又有人说,胡适为什么都能接受目不识丁的江冬秀,你鲁迅为什么不可以?

我想说,如果你认为别人做了什么事情,你便也应该跟着去做,不做就不对。对于有这种思想的人,我无话可说。

最后,我要提醒大家的是,不要把鲁迅原配朱安,跟徐志摩的原配张幼仪相提并论。

两个人的家族和从小接受的教育有天壤之别。张幼仪的家庭是一个开明的新式家庭,张幼仪十二岁时就进入江苏省立第二女子师范学习,其家中兄弟都同样接受了十分先进的教育,成年后要么身居要职,要么留学欧洲。

所以张幼仪离婚后,因为自己的努力、家庭的帮助,硬生生在社会上闯出了一片新天地,在当时可以说风光无限。而朱安,却只是一个离开家庭就无法存活的可怜的女人。

由此看来,作为女人,一定要进学堂读书,而且要读最先进的书,尽力做个有眼界有思想有能力的人,这样离开了谁都不用怕。没准儿,还能活得更加精彩!

鲁迅先生为何无法说服自己的前妻朱安另谋婚路而安于孝道?

我曾经有一个疑问鲁迅和朱安没有感情,为什么不休了她呢?

其实这个问题,鲁迅他自己,以及鲁迅身边的人,比如他的学生,章川岛、许钦文、孙伏园等人

多次建议鲁迅,既然和朱安女士没有感情,就把她送到绍兴娘家养起来算了。

但是鲁迅考虑到:绍兴习俗,一个嫁出去的女人,如果被休回娘家,人们对这种被夫家休回来的人,家人的歧视不说,社会的舆论与谴责,将无情的向她袭来。

从此朱安的生活将不堪设想,还有她在家庭中的地位,也将一落千丈。像朱安这中封建的人。一般是经不住这种打击的,这样做,很可能将她逼上绝路。

因此鲁迅虽然与朱安没有爱情,但是他愿意好好的供养她一辈子。因为鲁迅曾十分明确的说过。造成这种没有爱情的婚姻,从女性的方面来说,本来也没有过错。

朱安对婆婆和丈夫在饮食方面的喜好观察的很细心,她还有一手煎炒绍兴风味菜肴的手艺很受老太太的称赞。

鲁迅虽然没有当面赞誉过,但也从来没有批评过。朱安和鲁迅无论在思想志趣上,性格上,虽然说是完全迥异。

但是朱安知道,他自己的丈夫是一个学问和生活受人尊敬的人。

朱安,每天的时间,都是在安排饭菜中度过,她唯一的生活乐趣是在忙了一天的家务之后,坐在娘娘身边,咕噜噜的抽几枪的水烟。

她的生活并不快乐,她为什么不离开呢?

虽然没有爱情,但是他对鲁迅的人格,有充分的信心

她说:“看来我这一辈子,只好服侍娘娘一个人了,万一娘娘归了西天。从大先生一向的为人看,我以后的生活他是会管的。”

朱安能说出这一番话都是鲁迅在一起20多年的鲁迅的为人之道。她细细观察而来的。

在日常的生活中,鲁迅虽然和朱安没有爱情,但也十分尊重朱安的人格,同样尊重他在家庭中的地位,对朱安的健康也是关怀的。

1925年9月,朱安因胃病复发,因一度怀疑是胃癌,鲁迅送她去医院,住院检查近一个星期观察检查和治疗才能出院回家,出院后鲁迅将朱安的病况告诉了和朱安关系较好的学生许钦文。

鲁迅对朱安的亲戚也是,也是很照顾的。

鲁迅和朱安的弟弟朱可铭一直保持保持来往,逢年过节朱可铭经常把绍兴的土特产送给鲁迅,鲁迅也经常寄钱给朱可铭。

还帮朱可铭的儿子寻找工作,他们虽然是一名挂名的夫妻。

虽然他们之间没有爱情,但鲁迅尊重朱安的人格,朱安信赖鲁迅的品德,就是这种互相尊重对方真正的感情,维持了20年的风平浪静的没有爱的婚姻生活。

图片来自网络

鲁迅先生为何无法说服自己的前妻朱安另谋婚路而安于孝道?

鲁迅先生不能说服朱安和他离婚的原因是复杂的。

首先,这是当时的社会制度所造成的。在当时,男女婚姻,都遵从父母之命,媒妁之言。追求自己的爱情,被认为是离经叛道,是不被允许的。离婚,在当时更被视为洪水猛兽,是封建法理所不容的。

其次,朱安是一个深受封建礼教浸染的小脚女人,没有什么文化知识,思想并不开明。对于父母安排的婚姻,她只有顺从,丝毫没有反抗的意识。

她只知道谨守三从四德,坚守女人的本分,伺奉丈夫,孝顺公婆,从一而终。别的她也不会给予考虑。

再者,她也没有谋生的技能,离开鲁迅家,她是没有出路的。在当时,女人如果离婚了,她是无法在社会上立足的,会被人严重歧视的。朱安离婚了,她不仅没法在鲁迅家里呆,更无法回娘家。自己也没有一技之长,无法生活。

另嫁他人,也是不可能的。那时候,五四新文化运动的春风,还没有吹到农村,人们普遍认可女人从一而终的观念,尤其封建大家庭,更是如此。朱安没有勇气做第一个吃螃蟹的人。

鲁迅之所以没有坚定地和朱安离婚,也是充分考虑了朱安的处境。朱安是一个善良的女人,她罪不至死,不能把她逼上绝路的。

另外,古代中国,是非常讲究孝道的。父母在不远游。父母死了,也要辞官回家,守孝三年。如果谁违背父母之命,导致父母生病什么的,那就是大逆不道。

鲁迅知书达礼,不可能不孝顺自己的母亲。他妈妈是非常喜欢朱安的,他不愿意惹妈妈生气,他就把朱安当成了自己家的一员,给她提供衣食住行。

后来,他和许广平同居,生了一个小孩叫海婴,完成了为周家传宗接代的任务。(毕竟那时讲究“不孝有三,无后为大”)他们三个在上海度过了一段幸福的时光,直到鲁迅逝世。

鲁迅不是无情的人,看他逝世以后,那么多人参加他的追悼会,就可以明白他的为人。

然而,爱情也是不能勉强的。不爱就是不爱,强扭的瓜不甜。当初鲁迅是被骗回国,被迫和朱安成了婚的。这导致了二人终身的痛苦,尤其朱安,至死都没有得到过鲁迅的爱。

如果有来生,我想鲁迅妈妈和朱安父母,应该不会再强求他们的孩子遵从自己的意愿,而不考虑他们孩子的幸福了吧。

我是飞雪迎春666,欢迎大家留言和指正。

鲁迅先生为何无法说服自己的前妻朱安另谋婚路而安于孝道?

你提的问题,我试回答一下。

常言说:木匠住的烂门窗,医生守的病婆娘,话糙理不糙。也许是命运的安排吧,鲁迅与朱安,是他们一生的宿命。

鲁迅被母亲从日本骗回,在母亲的强迫下与朱安结了婚。两个人素昧平生,对朱安来说,父亲将她许配周家大公子,可能早有耳闻,思想上也有所准备,再加上她本身就是一个封建守旧的女子,对此安排并不惊诧;而尤感惊诧和意外的是鲁迅先生,他是为探母病回来的!对结婚可以说毫无思想准备。所以,对此安排,他的惊诧和愤怒是到了极点。但他为什么还要和朱安结婚呢?原因有三:

1.鲁迅先生肯定抗议过,但在母亲面前,抗议无效。

2.先生是个孝子。因此事和母亲争吵,母亲肯定以死相逼:什么你年龄不小了,二十五岁了;朱家也是大户人家,朱安虽然不识字,但通情达理,温柔贤惠等等。先生为母亲着想,委曲求全了。

3.先生年轻气盛,争母亲不过,担心母亲身体不好,将就着结完婚,远走他乡,留下朱安服侍母亲。

以上三点,可能就是鲁迅先生当时的心情。虽然先生倡导新文化运动,但对当时的农村家庭来说,先生那一套简直就是大逆不道!没有一个人会支持他!他只好与素昧平生的朱安拜堂成亲,然后逃之夭夭。

鲁迅先生是说服不了朱安的;同时。他也不屑说服她。因为他的新思想,新观念,在朱安的眼里如云如雾,甚至如砒霜,中国几千年的封建礼教不是说破就能破得了的。因此,先生弃医从文之后,揭露了中国“看客”的麻木,又发出“救救孩子”的呐喊。

对这桩不幸的婚姻,先生也是做了努力的。他给母亲写信,让教朱安识字,接受新思想,但这一切都是徒劳的,“从一而终,”“三从四德”已禁锢了朱安的思想;她只想用她的勤劳,她的热情慢慢地把“大先生”这块“冰”融化。他俩都试图改变对方,但都没成功。朱安说:“我就像一只蜗牛,由墙根慢慢往上爬,我想我终久会爬上墙顶的,现在我老了,爬不动了。”四十多年的等待和死守换来的是一件“鲁迅的遗物”...这中间既有社会观念的影响,也有人为因素。

鲁迅对朱安,只能用“哀其不幸,怒其不争”来形容。他和朱安有名无实,朱安对他也不全是一往情深。鲁迅的母亲与其说为儿子娶了个媳妇,倒不如说为自己买了个终身保姆。她想着儿子以后会像其他人一样,慢慢屈从于他的封建礼教;但是她想错了,她的儿子不是别人,是鲁迅先生。

鲁迅先生为何无法说服自己的前妻朱安另谋婚路而安于孝道?

鲁迅是伟大的革命家,思想家,是著名的民主战士,文坛先声,是“中国的高尔基”。

他是一个文人学者,却笔露锋芒,批判封建制度,讥讽病态社会,揭露恶人恶行。

他弃医从文,笔耕不辍,用文字觉醒国民的思想。

然而,他解放了千千万万个思想禁锢的中国人民,却唯独没有彻底“拯救”自己的妻子——朱安。

众所周知,朱安是鲁迅的合法妻子,但他们二人却自始自终保持着无爱亦无性的婚姻。

自大龄剩女朱安,嫁入周家以来,一直都作为“母亲的太太”来侍奉鲁迅的母亲。她一生安于孝道,忠于丈夫,贤良淑德最后却落得孤独终老的下场。

人人都说:“朱安,一生欠安”。

对此,我们不禁疑问鲁迅既然对朱安毫无感情为何不选择离婚,一别两宽,各生欢喜呢?

一、封建制度侵蚀,朱安思想守旧上个世纪初期,社会上流行着“小脚”,“长辫”等封建旧俗。

鲁迅和朱安的婚姻仅仅因为“女大三,抱金砖”的俗语就被父母之命,媒妁之言给一锤定音了。鲁迅一直是思想激进派,毫无疑问,对于这桩旧式婚姻他一直持反对的态度。从1901年拖到1906年,他期间不止一次想退婚,但是拗不过母亲对未来儿媳的喜欢。

后来,鲁迅去日本留学,母亲就装病威胁他回来。谁知刚到家,就被告知成亲,反抗无效,又怕母亲伤心,他只好屈从娶了素昧相识的朱安。

令人意外的是,婚礼当天,朱安从轿子上走下来一双塞满棉花且肥大鞋子掉了,露出了一双小脚,本来应该是想讨丈夫的欢心,没想到弄巧成拙。

婚后,两人并未同居,一直过着有名无实的生活。

受近现代人的影响,我们认为只要婚姻无爱,就可以选择离婚,双方和平分手,从此嫁娶各不相干。就像陆小曼和王庚,或者徐志摩和张幼仪之间,都是无爱了就分开了。

但是,朱安却不同于陆小曼,她没有接受先进的教育,脑子里只有“女子无才便是德”或者“出嫁从夫”老思想。

她会在鲁迅母亲大寿时当着众宾客的面,跪在地上说:

“我来周家已经这么多年了,但是大先生一直都不理我,但我不会离开周家的,生是周家的人,死是周家的鬼,后半生我就侍奉我的婆婆。”这样一个女人,她的封建思想,已经让她可以接受一桩无性无爱的婚姻;也可以可以把鲁迅和许广平的儿子当作自己的儿子看待;更可以迂腐到把生死都寄托在周家。这样的朱安,思想顽固,就是圣人也难以改变她的看法啊,更何况鲁迅了!

二、鲁迅想离婚又怕母亲没人照顾鲁迅经常对友人说:

“她是我母亲的太太,不是我的太太。这是母亲送给我的一件礼物,我只负有一种赡养的义务,爱情是我所不知道的。”可见,他对于朱安并无感情,依照他的性格,肯定会离婚。但是考虑当时的状况,女子离婚后,会被社会唾弃,而朱安这样死脑筋的人,肯定会把离婚当作被“休弃”,一死了之都有可能。

所以,鲁迅有离婚的念头但又怕把朱安逼上死路,所以两人的婚姻一直名存实亡,不过生活费用上,鲁迅却从来没有怠慢过朱安。

其实,鲁迅也有私心。

鲁迅原名周树人,他的笔名鲁迅是依据母亲鲁瑞的姓氏起的。可见他对于母亲鲁氏真的很孝顺,要不然在日本听说母亲生病立马跑回家里,对于母亲安排的婚姻,他虽然做过抗争但终究不忍母亲伤心才妥协的。

对于朱安这个儿媳妇,鲁迅的母亲很是喜欢,因为她贤良持家,会做饭,侍奉自己也是尽心尽力。在鲁迅的面前鲁母总是夸儿媳妇,鲁迅心里也很感激朱安。

鲁迅想着自己时常不在家,对母亲的照顾自然没有身边的朱安体贴。既然她也愿意侍奉母亲,就算牺牲婚姻也无妨,把她当作一辈子的亲人也行。

离婚对母亲和朱安都是一种伤害,不离婚仅仅痛苦自己,几番权衡之下,他选择不离婚。

在我看来,朱安确实是一个好女人,她贤良淑德,对待大先生鲁迅真的是好的没话说。然而,不可否认的是,她也是一个失败婚姻的受害者,她深受封建思想侵蚀,顽固到愿意牺牲一生来陪在一个永远不会爱自己的人身上。

鲁迅同样也是一个失败婚姻的受害者,他也试图挽回婚姻。在结婚前,他曾寄信给家里人,建议朱安“不裹脚,去读书”,但是朱家人并未让朱安接受鲁迅的建议。鲁迅一生都在批判封建制度,而朱安身上的老思想正是鲁迅接受不了的,三观不合,怎会有共同话题?

我们可以说朱安可怜,但不能说鲁迅不对。家家都有本难念的经,一桩失败的婚姻,害的是他们两个人,谁都没有亏欠谁。正所谓,“周瑜打黄盖,一个愿打一个愿挨”。这是他们的选择,我们局外人无法评头论足,尊重就是!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。