你怎么理解“未谙姑食性,先遣小姑尝”?

谢邀。此两句出于唐代诗人王建的"新嫁娘“,是一首脍炙人口的的五言绝句。全诗为:

三日入厨下,洗手作羹汤,未谙姑食性,先遣小姑尝。

全诗精干洗炼,生动传神,用白描的手法,将一个古代新婚媳妇下厨调羹时细腻的心理活动勾画得栩栩如生,表现出高超的诗词水平。

全诗短短四句二十字,却生动地塑造出一个古代新媳妇的形象。结婚三天后的新妇,是要开始家庭劳作的,而场所就是厨下,洗手后先调一碗羹汤亮亮自己的厨艺,可是由于刚嫁过来三天,不熟悉婆婆的口味如何,自己调出的羹汤究竟合不合婆婆的口味呢?要知道这可是首次在婆婆面前献艺,关系到自己在婆婆心目中的第一印象,封建时代的婆媳关系中,小媳妇是没有地位可言的。因此给婆婆一个好印象,免得以后穿小鞋,她不能不非常谨慎地对待这件事。怎么办呢?最好让了解婆婆食性的人先尝一尝,那么让谁尝呢?丈夫应该是第一个选择,可是男人们都粗线条一些,而且刚新婚宠她,未必能给出一个客观的答案。对了,何不让最了解母亲口味的小姑子来尝呢?这里一个遣字用得妙!道出了家庭地位中低于自己的小姑,求起来方便一些。而且效果要好一些。对!就这样。

于是,一个聪慧的新媳妇就活灵活现地站立在读者面前据说王建一生穷苦潦倒,当了十三年兵,官做到司马。他的作品以宫词见长,可这首"新嫁娘"却以浓郁的生活情趣为自己在唐诗中赢得脍炙人口的地位。

`

你怎么理解“未谙姑食性,先遣小姑尝”?

未谙姑食性,先遣小姑尝。意思是不了解,不清楚婆母的口味,先让小姑妹尝尝。说明新媳妇聪明伶俐,孝顺贤惠。(姑,婆母。小姑,丈夫的妹妹。谙,明白、了解。)

你怎么理解“未谙姑食性,先遣小姑尝”?

我是萨沙,我来回答。

这是一个聪明的新媳妇。

全文是:

三日入厨下,洗手作羹汤。未谙姑食性,先遣小姑尝。

这是一个新媳妇的历程!

嫁入丈夫家3天,根据唐朝的习俗,就开始由新媳妇做饭了。

洗手作羹汤,是新媳妇的第一顿饭。

在古代,媳妇不出门,只是留在家里做家务。

做家务中,烧饭又是最为重要的部分。

如果做饭不好,当然是得不到公婆的喜欢。

那么,第一顿饭极为重要,决定了公婆对你的看法,会影响一辈子。

那么,询问丈夫应该怎么做菜呢?

对不起,古代丈夫是不做家务的(这个优良传统为什么没有保持下来!),你去问他等于白问。

那么,最聪明的做法,就是去询问小姑子。

作为丈夫的姐妹,小姑子当然是要协助母亲下厨的,对公婆的口味非常熟悉。

所以,如果做的菜得到了小姑子的认可,公婆自然也会认可。

所以说,这是一个聪明的新媳妇。

话说回来,当年的新媳妇知道今天的女人很多根本不会做饭吗?

你怎么理解“未谙姑食性,先遣小姑尝”?

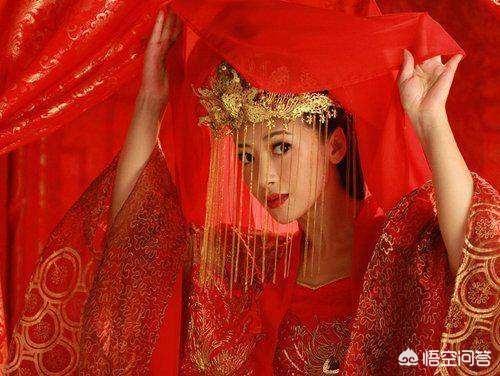

这首小诗写新嫁少妇初下厨房的情形。全诗如下:

新嫁娘

三日入厨下,洗手作羹汤。

未谙姑食性,先遣小姑尝。

注释:三日句:古代女子出嫁后第三天,按习俗要下厨做菜。

谙:熟悉。

封建社会,媳妇是受婆婆管的,所以就不能得罪婆婆,俗语有十年的媳妇熬成婆的说法 ,就说明 了这一点。

这个新嫁娘三天后就要下厨房做饭菜给公婆吃,要讨好婆婆,但又不知公婆的口味如何,咸淡怎样。又不好当面问公婆。她想,我不知道,但朝夕与公婆相处的小姑一定知道。她在做饭菜的过程中,悄无声息地先叫小姑尝尝口味咸淡和熟的程度。小姑的认可也是婆婆的认可。

从这件事中,表现了新嫁娘的聪慧机灵,也带有一点做人的狡黠。全诗只写了一件生活的小事,但把新嫁娘的心理写得细致入微,并富有生活的情趣,把一位新嫁娘的形象刻画得栩栩如生,因而成了传诵的名篇。

这首小诗反复吟咏,自能得其佳妙,也有启示之义。一个人初入新的环境、新的单位等,不熟悉情况,求教于老练者就是最好的解决之法。

个人浅见理解,欢迎网友补充纠正。致谢参考文献《唐诗宋词鉴赏》的编者。谢网友和读者。图片来自全网。侵删。

你怎么理解“未谙姑食性,先遣小姑尝”?

前面的姑是婆婆,后面的小姑是丈夫的姐妹……不知道婆婆喜欢吃什么,试做饭让孩子姑姑先尝的意思……

谢谢邀请!

你怎么理解“未谙姑食性,先遣小姑尝”?

这两句来自于唐代诗人王健的《新嫁娘词》,全诗仅四句,抄录于下:

三日入厨下,洗手作羹汤;

未谙姑食性,先遣小姑尝。

全诗只写了一个很简单的情节:

一个过门才三天的新媳妇,开始进入厨房给全家人准备做飯了。但做飯简单,调味难,怎么才能知道公婆的口味呢?尤其这第一顿饭只要公婆能吃得可口,才能获得他们的欢心和夸奖。聪明的新娘在做好饭,调好味后,先让小姑子来尝一下调料的轻重。因为她们在一塊生活久了,一定知道爹娘口味的轻与重地。只要小姑子尝了说好,公婆也一定会喜欢地。

这首诗情节虽简单,却说明了两个问题。其一,表现出这个新娘是非常聪明能干的,也是极有教养的一个孝顺媳妇,知道如何孝敬公婆,才能博得他们的喜欢。其二,充分说明生活是一切文学作品创作的源泉,是取之不竭,用之不枯地。因为象此诗所描写的小细节,作者如果没有亲身体会,是绝对不会发现,也绝对不会写出来地。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。