为什么清朝晚期除了北洋军没有别的可用的军队?

我是萨沙,我来回答。

不仅仅是北洋军。

满清后期,八旗兵早就成渣了,绿营也没有战斗力。

扫平太平军和捻军的湘军淮军,迅速腐败瓦解,在甲午战争中灰飞烟灭。

新军武卫军外强中干,被八国联军打的屁滚尿流。

到了丧权辱国的庚子条约以后,满清已经无力控制国家内外局面。

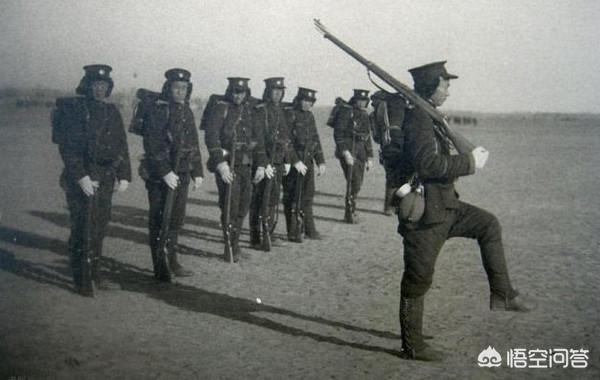

当时新军已经崩溃,满清只能编组新式军队,代表就是三十六镇新军。

到辛亥革命爆发,满清被推翻,1911年,一共只成立了二十六镇。共有军官11463人,士兵16万8544人。

其中,最精锐的是北洋六镇。

六镇内除第一镇由满人铁良任统制外,其余五镇均由袁世凯的亲信将领任统制。

第一镇主要是旗人子弟参军,仍然他们在辛亥革命中也没有什么表现,没有反对袁世凯逼迫满清退位。

所谓大难临头各自飞,他们更关心自己的未来。

除了北洋六镇以外,各地都有新军。

比较出名的是湖北新军,最初叫做自强军,是张之洞编组的新军,同武卫军是一个时代。

庚子事变后,自强军被收编为北洋第二镇。

至于湖北新军,主要是后来招募的,名字是两个镇,实际只有一个半镇。

其余就是:

山东:步兵一标、

热河:步兵一标炮兵一标、

吉林:23镇、

黑龙江:混成协、

奉天:20镇、第二混成协、

河南:29混成协、

安徽:第31混成协、

江西:第27混成协、

湖南:第25混成协、

四川:第17镇、

江苏:第19镇、第13/23混成协、

浙江:第21镇、

福建:第十镇、

广东:第26镇、

广西:第25镇、

云南:第19镇、

贵州:步兵一标、炮兵1队、

山西:第43混成协、

陕西:陆军混成协、

甘肃:步兵2标、炮兵2营、

新疆:第35混成协。

这些新军战斗力都不强,武器装备也落后,不能和北洋六镇相比。

有意思的是,新军编组期间各地政府由于找不到合适的西洋教官,找了很多留洋的军校生凑数。这些学生,大部分都是革命党,在新军中大量宣传。

当时只要是个人,就知道满清已经腐败到骨髓,纷纷群起拥戴革命党。

由此,满清作茧自缚,扶持了新军推翻自己。

为什么清朝晚期除了北洋军没有别的可用的军队?

众所周知,大清王朝一直以来最为亲近的的军队,正是其的八旗兵,八旗子弟共同组成了八旗兵,此外,大清还有绿营兵。

八旗子弟,在当初横扫大明王朝的时候表现绝对是一流的,可以说,大清王朝正是一个靠着八旗子弟在马背上打下来的王朝。

但到了清朝后期的时候,八旗子弟生活腐朽不堪,八旗军早已经赢弱不堪,想要依赖八旗军保家卫国,无异于痴人说梦。

在太平天国运动爆发的时候,八旗军就已经几乎没有作用了,还是依赖着曾国藩,李鸿章等人建立的湘军,淮军才最终将太平天国运动这棵参天巨树拦腰砍断。

在洋务运动时,清政府也开始培养新的军队,这些军士更接近现代化,或者说他们就是以现代化军队为模板建立的,是一支新的部队,这也是后来大清王朝的依赖。

但新军并未取得什么成绩,相反,新军表现平平,甲午中日战争,直接让洋务运动破产了,新军战力的底下显露无疑,或许在甲午中日战争之前,大清王朝的统治者还能沾沾自喜,自认为手握着精兵良将。

甲午一役以后,晚清政府开始建立新式军队,新军里的代表自然就是北洋军,北洋军得到的是清廷最优厚的待遇,很多人都只知道袁世凯在天津小站练兵,但其实新军并不只包括北洋军,全国各地都有新军的身影。

当然了,北洋军绝对是新军中的佼佼者。

虽然清政府一开始为新军指派的领导者并不是袁世凯,但通过一定的关系,袁世凯还是很快的让自己的众多亲信成为了北洋军的高级将领,虽然后来袁世凯一度被赶下台去,但北洋军掌握在他手里,清政府是不得不妥协的。

辛亥革命爆发的时候,全国各地的新军在哪里?他们当然是分散在全国各地了,虽然是分散开来的,但这些新军大多对清廷不甚忠心。

为了培养新军,清廷专门请了西洋人是来负责练兵,如果请不到洋人的,就会用留学生来代替,这样一来,很多西方先进思想也便传入了新军之中,在辛亥革命开始以后,新军中的大多数便直接倒戈,成为了革命党的一员。

清政府原先储备的禁军,绿营兵,早已因昏庸腐朽而不堪重用,而被清政府寄托希望的新军,又在辛亥革命后纷纷倒戈,虽然晚清政府手里还有一定的势力,但载沣却是直接选择了妥协。

其实按照晚清政府的实力来看,再撑个几年是没有问题的,但清政府的实际领导者载沣因为知道清政府大势已去,不愿再加以抵抗,这才以最小的代价,使清政府和平的退居幕后。

为什么清朝晚期除了北洋军没有别的可用的军队?

这是因为清朝晚期改革了兵制,编练了新式军队,简称“新军”,而新军最主要的部分就是袁世凯组建的北洋新军。当然其他各省也组建有新军,但规模无法与北洋军相提并论。

大家都知道清朝晚期面对太平天国起义及外国侵略的乱世,清代原有的八旗军及绿营兵因为腐化无能,训练松懈导致基本丧失了战斗力,清政府下令各地组织团练勇营,以募兵制加强了军官权力,最有代表的是曾国藩的“湘军”和李鸿章的“淮军”,这些军队以营为基本单位,基本都是各军统帅的家乡子弟兵,作战勇猛,远胜于之前的绿营兵。经过十几年的发展,勇营制这一原来临时编制的军队几乎完全取代了绿营制,成为正式的军事制度。

1895年,清政府正式组建了第一支完全效仿西方军队编制及训练方法的新式陆军,就是大家熟悉的“小站练兵”。最早是李鸿章派长芦盐运使胡燏棻在小站以德国军队操典编练“定武军”,后来袁世凯接替了他,并扩大规模,设立“新建陆军督练处”,制定新的营规、操典,全部采购国外新式武器,完全采用当时德国的陆军制度来编练新军,并建立了“行营武备学堂”。袁世凯将天津武备学堂的毕业生王士珍、段祺瑞、冯国璋、等安排进新军担任军官,其他还有曹琨、段芝贵、徐世昌等等,这些人构成了袁世凯编练新军的主要军官,日后也都成为了北洋军阀的实权人物。

戊戌变法时,袁世凯出卖了光绪皇帝得到了慈禧太后的信任,他的新建陆军“定武军”与聂士成的“武毅军”和董福祥的“甘军”合称为“北洋三军”。到清朝最晚期,北洋军基本为袁世凯掌握,这样清政府所能调动指挥的军队基本就是以北洋军为主。

为什么清朝晚期除了北洋军没有别的可用的军队?

清朝的经制兵是八旗和绿营,鸦片战争的时候,这两种兵已经腐朽没落,对内不能镇压起义、对外不能御侮。因此,当太平军兴起的时候,清朝产生了湘军。湘军是由地方的团练和乡勇发展而来,它的兵为将领的私产,是近代军阀的鼻祖。按照湘军的营制,当过曾国藩幕僚的李鸿章建立了淮军。湘、淮军使用洋枪洋炮,战斗力远高于八旗和绿营,成为镇压太平天国的主力军。

镇压太平天国之后,为了功成身退,曾国藩裁撤了大部分湘军,李鸿章的淮军成为了清朝的头等主力。与此同时,清政府将绿营按照淮军的营制改为练军和防军。

甲午中日战争时,湘淮军损失惨重。甲午战争之后,清政府开始试办新军,代表分别为袁世凯的新建陆军和张之洞的自强军。八国联军侵华之后,清政府在全国编练新军,原计划编练36镇,到辛亥革命时,全国共编练成14镇又14协新军。其中袁世凯编练的北洋六镇新军实力最强。同时,将原来的练军和防军改为巡防队或巡防营。

辛亥革命时,清政府只有袁世凯的北洋六镇可以调动。袁世凯的北洋六镇,第一镇是禁卫军。它的士兵全部是八旗子弟,但是他的军官都倾向于袁世凯。因此,北洋六镇只听命于袁世凯。没有袁世凯,清政府根本调不动兵。

北洋六镇新军是袁世凯手中的筹码,袁凭借手中的兵力对南方起义军构成威胁、对清政府是要权的资本。最终袁世凯也成功逼迫清帝退位,实行民主共和。

为什么清朝晚期除了北洋军没有别的可用的军队?

清朝赖以夺得天下的八旗兵在入关不久后就走向了腐化衰落,乾隆年间就已经不会骑马射箭。平叛太平天国时,由于国家常备军荒废太久,只能寄指望曾国藩的编练的地方军,也就是湘军,后李鸿章又组成了淮军,湘军和淮军共同绞杀了太平天国。之后,曾国藩为打消清廷猜忌,自行解散了湘军。李鸿章的淮军在之后的中法战争和甲午战争中消耗殆尽,此时朝廷正在委任袁世凯天津小站练兵,这就是北洋军的开始,北洋军采用现代装备,新式训练法和战法,对军人和军官的要求也很高,这样的军队相对于旧军队和旧战法,战斗力自然是独一档的存在,即便人数不多,但已经成为清朝晚期唯一具有战斗力的部队。后来辛亥革命期间,袁世凯带领的北洋军也是轻轻松松拿下了汉口和汉阳,给了革命党一个下马威。

为什么清朝晚期除了北洋军没有别的可用的军队?

1895年,清朝在“甲午战争”中惨败。清朝统治者感受到了旧式军队的落后,于是开始在天津小站组建了一支新军,名叫“定武军”,也就是后来大名鼎鼎的“北洋军”。

和以往的改编不同,这支新建陆军可以算得上是一次历史性的飞跃。北洋军的武器装备全部采用洋枪、洋炮,在结构、制度等方面基本都仿照当时德国军队的编制。

北洋军的士兵入伍条件严格,因此士兵的素质也比较高。北洋军起初只有几千人,后来随着不断扩编,在1905年时,已经发展到六个镇(每个镇12513人),合计共七万多人。而到了1911年时,北洋军已拥有14个镇、18个混成协、4个标、1个禁卫军。

北洋军的建立,是因为清朝八旗军和绿营军战斗力太差,还不如后来李鸿章和曾国藩他们建的地方军厉害,但后来甲午战争后,觉得地方军也不行,之后就建立了北洋军队。

不过,让清朝统治者万万没想到的是,这支被赋予厚望的北洋军,最后却成了压倒大清的“最后一根稻草”,加速了清朝的灭亡。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。