古时候农作物产量低,吃都不够,也没有工业酒精,为何还会有多余的粮食来酿酒呢?

我是萨沙,我来回答。

再忙也得吃饭,再穷也得喝酒。开玩笑了!

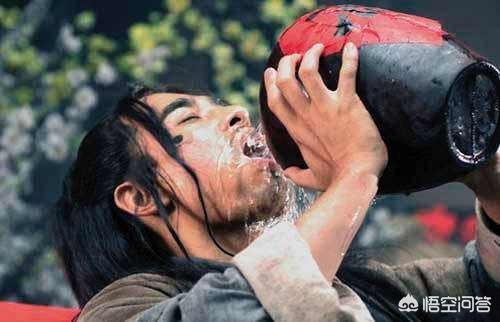

大家注意水浒里面,号召大家入伙做土匪的宣传口号是:大碗喝酒,大块吃肉。

大家知道,水浒记录的是明代生活。

而明代的农民并不长吃肉。

儒林外史中,范进考中秀才,丈人胡屠夫只是带着一副猪大肠来道喜,并不是肉。

而范进的母亲饿得眼睛看不见东西,范进急忙去卖鸡。卖了很久,鸡也没有卖掉,说明吃鸡肉的人也不多。

再说,书里面那个酒肉和尚去佃户家,也不过是吃一条快走了油的火腿而已。

吃肉这么有吸引力,那显然喝酒也是一样。

照此类推,喝酒也是一种高端生活享受了。

红楼梦里面的贾府厨娘曾经说,你们生在这样的家,不认为鸡蛋是什么好东西。要知道以往有的年头,野草都吃尽了。

看看,连野草都吃光了,哪有粮食酿酒呢?

事实上,中国古人喝酒是很少的。

中国历史上,有过无数严厉的禁酒令。

在商纣王时期,酒是很稀罕的东西,才会有酒池肉林作为最高的奖赏。

汉朝初期,因粮食匮乏,禁酒令比春秋战国还要严厉,尤其是汉文帝时期。当时军粮尚且不足,哪里允许民间用粮食酿酒享受。

毕竟酒不能当饭吃,粮食才是重要的。

到了汉武帝时期,随着粮食的丰收和国家存粮的猛增,禁酒令开始逐步解除。

东汉反复禁酒,尤其三国时期粮食极度匮乏,人民大量饿死,人口巨减。

但饿死的都是穷人,富人是没事的。为了抑制富人享乐,三国都有过禁酒令。

曹操名义上为了所谓礼法敬酒,实际上就像不知死活的孔融反驳的那样:只是为了节省粮食。

蜀国因国小经济差,禁酒最为严格。他们规定家中只要私藏酿酒的器具,即便没用过,也当做你用过来治罪。

随后的历朝历代,大部分都禁酒过,主要还是在粮食匮乏的年代进行解决。

唐代末期,因粮食非常少,酿酒更是不可能。

后有几年时间,全国意外出现大丰收,粮食问题暂时好转。于是,长安城里有人私下酿酒出售,也出现了醉汉倒卧街头的现象。

当时的唐德宗不怒反笑,认为是国家经济好转的标志。

从宋代开始,中国经济一定好转,尤其南宋时期大量推行高产水稻,一年产量可以弄农民吃上几年。

到了明朝、清朝,西洋的玉米、红薯之内高产作物大量进入中国,又缓解了粮食问题。

于是,民间开始不禁酒,转而对酿酒征税。只是遇到荒年,还是没有人回去喝酒的,有钱都买不到粮食,谁还会去醉生梦死呢。

古时候农作物产量低,吃都不够,也没有工业酒精,为何还会有多余的粮食来酿酒呢?

俗话说,无酒不成席。酿酒的历史源远流长,几乎可以说现在无法考证出人类从什么时候就开始学会了酿酒,甚至可能与生俱来。

我们普遍认为从黄帝开始我们的先民就已经掌握了酿酒技术,酿酒的老祖宗叫杜康。

但实际上可能还更早,因为考古学家已经在“龙山文化”遗址找到了大量的酿酒证据,只是用的酿酒原料不同而已。可见新石器晚期,人类真正还处于“茹毛饮血”的阶段,就已经“酒不离餐”了。

那会人还没有有计划地种地,还没有掌握农耕技术,就已经开始学会酿酒了。所以酿酒这事本身和农作物产量存在什么必然关系吗?

在南北朝时期,我们如今的酿酒的基础技术,就已经形成文字和制作标准了,并且沿用了一千多年。

但是和你认为的一样,古代大部分时间里,大部分酒实际上只是“饮料”,酒精度数很低。这主要是因为酿造技术导致的。

因为在宋元之前,人们喝的都是低于十七八度的酿造酒。也就是我们今天看到的米酒、醪糟、黄酒这一类产品。

但是如果你认为现在流行的高度“蒸馏酒”就蒙古人带中原的专利,那就不错特错了。蒸馏技术中原本身就有,蒸馏酒不流行,最主要原因可能跟粮食产量不高有关。

考古发现,汉朝就已经出现了蒸馏器,虽然没有直接证据汉朝就开始蒸馏高浓度的白酒;

但是在李白的《客中行》里提到“玉碗盛来琥珀光”;《国史》里的“酒则有剑南之烧春”,大概率就是蒸馏酒。

因为在中国古代,酿造酒无法分离酿酒原料的残渣,所以都要筛来喝,都是浑酒(清酒技术是日本人发明的,当时还没有)。而此刻“烧酒”也被记载进了史料,而“琥珀光”也就是指的酒色清亮。

不过证明不了也没关系,到了宋朝宋慈的《洗冤录》,已经教人用酒给人洗伤口了。我们知道医用酒精的浓度是有要求的,否则容易感染。

但是有一点,蒸馏酒对粮食原材料的要求更高,所以在很长的历史时期不是主流,这也是可以理解的。

到了宋元以后,粮食产量稳定了,而且品种更加丰富了。所以高度的蒸馏酒就大规模流行开了。

所以对于古人来说,酒是一定要喝的,这和粮食产量无关;但是能不能喝好酒,喝高烈度的白酒,这是粮食产量息息相关。

当蒸馏酒流行后,实际上社会上总体粮食产量已经稳定了。

所以在蒸馏酒流行以前,我们经常可以查到各种官方禁止民间酿酒的史料,而蒸馏酒流行以后呢?代之以对民间酿酒征税即可。

文/炒米视角

原创首发,欢迎关注或吐槽

古时候农作物产量低,吃都不够,也没有工业酒精,为何还会有多余的粮食来酿酒呢?

其实,酒的发展历史也是非常坎坷曲折的,曾在多个朝代遭遇限制或禁止。遇到灾荒年,粮食短缺, 酿酒业也会受到很大冲击。直到上世纪六十年代前后,还有一些小酒厂因为政府拨付粮食有限,尝试过用麦秸、秫秸、玉米芯、茅草根酿酒。那时候用地瓜干酿的酒,就算是粮食酒了。

古时候农作物产量低,吃都不够,也没有工业酒精,为何还会有多余的粮食来酿酒呢?

不知道你听没听过一句诗:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

这是唐代诗人杜甫的《自京赴奉先咏怀五百字》,意思是,富贵人家门口传出酒肉的香气,但穷人们却在街头因冻饿而死。

因此,古代粮食产量不高,不够吃,并不代表有钱人家家里缺粮,贫贱富贵任何时代都是两个阶层的人。

当然,粮食少,酿的酒自然也就贵上许多。不像现在,除了一些高档酒外,酒水基本就是日常用品。

汉朝之前西周、秦朝等都有禁酒的条例,而且禁止群聚喝酒,为的就是解决人们吃饭的问题,直到唐朝后,随着社会物质的丰富,喝酒之风开始盛行。但从唐代留下的诗句来看,这酒水并不便宜!

李白:“金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱”

王维:“新丰美酒斗十千,咸阳游侠多少年”

崔国辅:“与沽一斗酒,恰用十千钱”

白居易:“共把十千沽一斗,相看七十欠三年”

陆龟蒙:“若得奉君饮,十千沽一斗”

有人专门测算过,唐代千文钱约为一两银,那么十千文就是10两银子,而在当时,一户中等人家一年的开支也不过才二十两银子。可见,这酒水着实不便宜。

因此,我们在当时的一些文学作品中也可以看到,饮酒吃肉是一种富家子弟的生活,对于穷苦百姓而言,喝茶居多。

而在水浒传中,更是将大碗喝酒、大口吃肉作为一种生活目标的宣传语。

古时候农作物产量低,吃都不够,也没有工业酒精,为何还会有多余的粮食来酿酒呢?

古人认为,“国之大事,在戎在祀”。“戎”本意指军事行动。引申就是国防力量或者战争、军事建设。不重视国防和军队建设,如何抵抗外侮、对内统治,维护统治阶层的利益?所以这是最重要的事情。

祀即祭祀活动。在古人心里,用祭祀来消灾。在科技不发达的年代,一些自然灾害人们认为是大自然或神灵降罪于人们。因此要通过祭祀向神灵告罪,求得神灵原谅。遇有灾害发生,古人常常进行祭祀,以达到消除灾害之目的。同样的,用祭祀求福。求福的内容很广,如农业丰收、畜牧旺盛、渔猎多获、战争胜利、生儿育女、健康长寿等,其中最主要的是祈求丰收,古人称为祈年。相应的,有祈求必有答谢,用祭祀答谢神灵的恩赐。祭祀反映古人对于天地,神明,自然界,先祖等等的敬畏和崇拜,同时也反映古代社会的迷信思想。

实际上祭祀就是人们信仰的表现形式。当时的人们就相信天地神明、相信祖宗先人,相信他们能降罪于恶人,更相信他们能护佑好人。相信世界上的自然灾害等不可抗力发生、好年景风调雨顺百花盛开都是他们所控制。所以祭祀是国家和人民的头等大事。

既然是头等大事,那就必须全力以赴,拿出压箱底的宝贵东西。啥东西宝贵,不易得到、不易生产、价值高昂、非常稀缺的就是宝贝。在古代,生产力低下,刀耕火种不易,粮食很难满足人们生活。在这样的条件下,拿出粮食来酿酒,是多么难得的一件事。况且古代酿酒技术不发达,开始酿的是米酒,成功率又低,酒就成了“豪奢”物品,不但普通老百姓无缘享受,就连王公大臣也不是随便就可以喝的。既然酒这么稀缺难得,而且又美味非常,用这来祭祀神明和先人,表达真心真情,肯定最好不过。

葡萄美酒夜光杯,诗人营造了一幅多么诗意的画面,相信神明也会喜欢这样的意境!“与尔同销万古愁”,凡人能解忧消愁, 想必神明亦能除怒解乏吧。尽管粮食不够吃,也不能不酿酒,也不能不敬神明、不祭祀先人。酒是必须酿的,酒伴随着民族发展、文明进步,延续了成千上万年。后来粮食够吃了,物质丰富了,技术先进了,从米酒到白酒、度数低的到高的,还有了果酒,有了药酒,五花八门,应有尽有。

如今喜事庆典都离不开酒,酒文化更是极其发达,这与先民们的祭祀文化一脉相承。酒与酒精更是与人民生活生产息息相关,密不可分。

古时候农作物产量低,吃都不够,也没有工业酒精,为何还会有多余的粮食来酿酒呢?

对很多人来说,酒是生活中不可缺少的东西,就像是吃饭不能没有盐一样,不然就会感到寡淡乏味。

可是,很多人也听到这样的话:酒是粮食的精华。这话说得极为精辟,因为酒就是用粮食加工得来的,很多粮食放进去,最后就变成了那么一点酒水,这当然是粮食里面的精华。

早先确实无酒可饮粮食能够吃饱,但是酒却不能用来填饱肚子;没粮会死人,没酒却要不了命。再多的粮食,发酵后就那么点酒,好喝,但是不能果腹。

我国虽然一直号称是农业大国,历代以农耕为生,但是因为技术太差、天灾频繁,所以一直没有足够的粮食,不管是哪个朝代,几乎都会在很多地方经常闹饥荒。有的时候,一场蝗灾、一场大水就能让几个省份颗粒无收,继而因为饥饿而产生流民,生出动乱。

粮食是国家稳定的根本,所以,每个朝代的皇帝都极为重视粮食的储备,甚至对酒水的酿造还做出各种限制。所以我们在史书、小说里面,经常看到的情形时,饮酒的基本只有贵族阶级,而且越是年代久远,越是没什么贫民能够饮酒。

所以我们看到的出土的饮酒的器具,基本只在那些王侯墓葬里面见到,而普通的人家的墓葬里面,根本是没有酒器的。

古人讲究对待死人就像对待生前一样,死后的所有东西都会按照生前来做,所以这就证明了,很早的时候,寻常人家是没什么机会饮酒的。

我们知道张飞喜欢饮酒,而且经常会拿一坛子去豪饮。这样的酒量不是天生的,而是长期饮酒培养的,那他的酒哪里来的呢?因为人家本身家里就很有钱,有自己的庄园,可以随意饮酒。

但是刘备、关二爷就不行了,一个是卖草鞋的,一个卖枣的,所以他们没机会豪饮,酒量不行。

酒水普及进入宋朝以后,因为宋人很重视“文”,所以在农业方面有了极大的发展。宋朝因为农业发达,所以官员的俸禄极高,前后都没有这样的高薪。官员们不但发钱,还发粮,这个时代除了战乱,几乎没有什么大饥荒。

因为积累了大量的粮食,所以宋朝的酒文化得到了极大的发展,连后世的小说,都把目光经常聚集在宋人饮酒方面。所以我们在看《水浒传》的时候会经常发现里面的饮酒场面,有的好汉可以连着干好几大碗,这些人很多都是普通百姓,但是却很有酒量,这就说明,在当时国内的粮食确实是很多的。

题目中所说的不够吃,其实这种情况出现的时候都是很特殊的,越到后来越是如此。后来的出现流民,那基本都是各地的官员把粮仓里面的粮食给倒卖了,或者就是临近省份都遭灾,而粮仓里面都是旧米,无法取用,从各地调拨的粮草又因为一些原因没有及时运到,所以才会出现缺粮的现象。

但是一旦这些情况过去,那产量是很可观,酿酒怡情没什么不可。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。