电视机是何时传入中国的?当时人们是怎么接受这个能装任何东西的“箱子”的?

说起电视机在中国普及的历史,那真是一段非常有趣的故事,从中也能看出,改革开放初期,中国人是如何开始接触现代化的。

电视机的普及得力于日本松下电器,邓小平请求松下幸之助给予帮助有人说,电视机早在民国时期就有。确实是如此,但在改革开放之前,一般老百姓家中很少有人能够拥有电视。电视真正普及,飞入寻常百姓家,还是要从上世纪70年代开始,而且与现在我们情感复杂的近邻——日本,息息相关。

1972年,日本首相田中角荣访华,中日两国实现了邦交正常化。当时的日本,家庭产品已经趋于饱和,尤其是电视机,已经普及化了(就如同我们十年前,彩电争相促销,大幅度降价)。

因此,日本必须寻找新的国家,新的市场。于是,很多企业都纷纷将目光盯向了中国。当时,中国老百姓家里几乎都没有电视,连见都没见过。因此,日本企业就跃跃欲试,准备进入中国大陆市场。

1978年,已经复出的邓小平访问日本。他特意来到大阪,参观了松下电器厂,并亲自会见了松下幸之助。

邓小平在那里参观了电视机的生产线,还见到了中国完全没有的传真和微波炉。邓小平把一块微波炉加热的烧卖放到嘴里,然后称赞“味道不错”。

当时,邓小平不讳言当时中国的落后现实,他对松下幸之助说:“我们确实是抱着一种请教的态度同你们见面的”。然后请求松下幸之助:“你能否为中国的现代化建设帮点忙”。

松下幸之助不假思索地答道:“无论什么,我们都将全力相助。”

松下电器与北京电视机厂合作,帮助建设生产线后来,松下幸之助果然兑现自己的诺言,虽然没有把核心技术转让给中国,但是松下电器开始在中国建厂。

1979年,日本松下电器开始出现在北京王府井百货大楼的橱窗里,在面积不大的7号橱窗里,密密麻麻放着许多松下电器,其中就有电视机。这可以被看成是,日本电器第一次进入中国,向老百姓售卖。

随后,松下电器开始与中国的工厂进行合作。1980年,北京电视机厂派出了技术人员前往日本考察学习,引进了彩电生产线,然后开始进行配件加工。

1981年7月,这条生产线建成,装配工作全部自动化,每天可生产420台彩电。后来,这些彩电以牡丹牌电视机开始在社会上售卖。

就这样,彩电正式进入了中国社会。

老百姓购买彩电,需要凭票,还要搭上自己五年的工资1983年,中央电视台转播了第一届“春节联欢晚会”。这场晚会在当时的威力非常巨大,虽然当时中国的电视普及率只有没千人5.1台(甚至低于朝鲜的每千人7.1台)。

但是,当老百姓知道,可以从电视上看到如此精彩的节目,于是纷纷决定要攒钱购买。

不过,那个时候买电视可不容易。有钱还不行,最主要的是必须要有票(那个时候,还处在计划经济向市场经济转型的过渡期)。要想获得票,必须要跟单位申请,然后进行排队,一般会等待很长时间。

即使有票了也不行,那个时候一台电视几百块钱,有的甚至要上千。当时,一般工厂工人,月工资才三四十块钱,相当于他们不吃不喝几年的工资。著名收藏家马未都就曾拿着自己5年的工资——1600元钱去买彩电,结果中途看到了钧瓷挂片,于是没买彩电,买了钧瓷(当时根本不值钱,现在应该几千万不止)。

当时很多中国人,第一次看到彩电都非常不理解,想不出它的科学原理。有些老人甚至不让小孩看电视,害怕他们的魂魄被电视勾走。

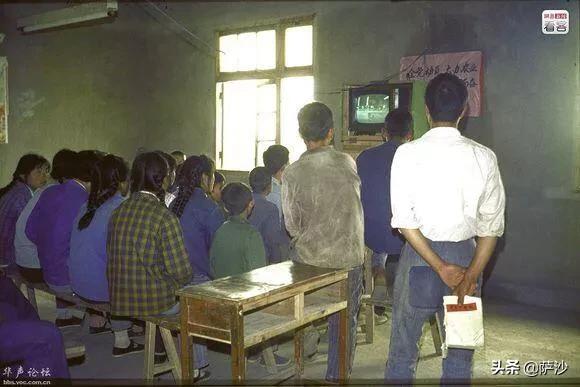

在很多地方,如果一个胡同或者一个楼里面,有一家人买了电视机,其它邻居,尤其是小孩子,一到晚上就会跑去,围坐在一起看电视,有些小孩甚至还会趴在窗户外。这成为了上世纪80年代独特的景象。

电视机是何时传入中国的?当时人们是怎么接受这个能装任何东西的“箱子”的?

有网友调侃说,终于买的起40吋的彩电了,可是老婆孩子却玩手机,不看电视了。

这种感慨是经历过以前看电视是件奢侈的事情的。想上世纪八十年代初,村里谁家有一个哪怕是14吋的黑白电视,那也绝对每天到点宾客临门,在村里享有绝对的敬重与权威。

1983年以后,不看春晚不算过年;《渴望》一播,万人空巷;《上海滩》一播,满大街“浪奔浪涌”。

倘若有一台22吋彩电,哪怕是二手的日本货,那绝对都是殿堂级的待遇。唯独麻烦的是信号不太好,严重受供电的制约。

其实电视机走入寻常百姓家是一个曲折的过程,但同时也是改革开放市场经济成功的典范。

从上世纪20年代开始,英国和美国同时在致力于电视机的研发的过程中,也正是历史上所谓的“民国经济发展的黄金十年”。

作为远东的国际金融中心上海,实际上电气化水平是并不比英美落后多少的。甚至拥有完备的电影工业。但是很可惜国内的第一台电视机,并没有出现在上海。因为一直到1939年,世界上第一台黑白电视机才在美国生产出来。

所以国内的第一台电视机在1949年出现在了香港。并且在8年后,全世界第一个华语电视台“丽的映声”在香港成立,这就是现在我们大家熟知的“亚洲卫视”的前生。

到了1958年,大陆的第一台黑白电视机是我们自己生产的。

当时引用的是当时苏联的技术,产量为10台,出产于天津无线电厂(俗称712厂)。同年5月1日,中央电视台成立。

后来开始量产的,老一辈人熟知的“北京牌”和“上海牌”黑白电视,都是得益于712厂的技术。包括1970年生产出来的那个木头壳子的彩电也是出自712厂。

到了上世纪70年代,彩电又被发明出来了。因为一个误会,彩电量产错失了好多年。

中美关系松动之后,中方派人到美国去考察交流。美方提出来愿意免费为中方提供一条彩电生产线。

但是临别的时候,美国人一个“错误”的举措,导致了这次合作的彻底破产。临走的时候,美方赠送的伴手礼是蜗牛玩偶。

由于文化的差异,被上纲上线了。蜗牛在东方文化中,代表发展缓慢和短视,这在中方看来,多少就带有点侮辱的成分。这很快演变成了一个外交风波。虽然最后澄清误会,圆满解决,但是彩电生产线的事情最终无疾而终了。

从引进彩电生产线,到实现国产自主化,我们只用了不到10年时间。

直到1978年,邓小平访问日本,参观了松下集团,才拍板决定引进一条彩电生产线。4年后的10月份在上海开始投产。

随着改革的不断深入,彩电的下游产业也开始迅速升温,很多企业因为生产彩电必备的彩管而发了大财,因为仅仅过了不到10年,市场放开,买彩电不再需要票了,国内一下子就冒出了上百条彩电生产线。也因此创立了很多知名国产品牌。

熊猫、金星、牡丹、飞跃,等等,经历过的人应该都懂。

文/炒米视角

原创首发,欢迎关注或吐槽

电视机是何时传入中国的?当时人们是怎么接受这个能装任何东西的“箱子”的?

1956年10月,在北京举办的第一次日本商品展览会上,参观者们都对一个神奇的小匣子无不感到惊讶,有人甚至转到小匣子的背面,去看里面的人藏在哪里。这便是很多中国人第一次见到电视机时的情景,而当时的人们也更不会想到,就在几个月之后,新中国便决定成立第一家电视台。1957年8月17日,北京市的大街小巷传遍一个惊人的消息:中央广播事业局党组决定成立北京电视实验台筹备处,对外称作北京电视台,也就是如今中央电视台的前身。中国的第一台电视机不是引进的,而是自己制造的,中国第一台电视机在1958年制造的,以前,我国的电视广播事业还是一片空白。为了改变这种落后局面,1957年,国家决定发展电视广播事业。

当时的电子工业主管部门——第二机械工业部第十局把研制电视发射中心设备的任务交给了北京广播器材厂(即761厂),把研制电视接收机的任务交给国营天津无线电厂(即712厂)。

天津无线电厂接到任务后,为了尽快攻下这个课题,立即组织成立一个电视机试制小组,由黄仕机担任产品主持设计师。

此外还有对无线电接收技术较熟悉的老工程师王克中和钱瑞芬,有对机电设计经验丰富的老技术员黄现培,有担负仪器设计的技术员吴公超,有对电路调试比较熟练的技术员龚行健以及工人杨茂林和冯佩如等8人。

那时中央广播事业局广播科学研究所正好有工程技术人员刚从捷克学习电视技术回国,参加北京广播器材厂电视中心设备的研制工作。

工厂为了使小组尽快了解和掌握电视机的设计技术,立即派黄仕机和几位工程技术人员去北京广播器材厂了解和学习电视发射中心设备的研制工作。其间,他们还多方收购出国人员带回国内的苏联“记录牌”“先锋牌”电视机,作为样机分析研究。

1957年年底,二机部十局的刘寅局长到苏联参观访问时,带回来几套苏联新型的“红宝石牌”电视机散件,提供给他们进行研究。

电视机是何时传入中国的?当时人们是怎么接受这个能装任何东西的“箱子”的?

1970-1980年,9寸的黑白电视机价格在400元左右,相当于普通工人一年的工资;

1993年,TCL29英寸大彩电价格是6000元左右,同样是一年的工资,半年售出10万台;

1999年,等离子彩电崭露头角,40寸等离子彩电几万到十几万不等,一年工资也买不起。

2019年,60英寸超薄液晶电视2999元,不到一个月工资,时代在发展,数码电子产品的价格却随着生产力及科技的日新月异,已经从一个奢侈品走向了大众产品。

电视机可谓见证了中国影视数字化发展的历史。中国第一台北京牌黑白电视机在1958年制造成功,却没有相应的中国电视台,半年后我国第一家电视台——北京电视台开始开播,也就是现在的央视的前身。开始了每周4次,每次2-3个小时的直播,部分中国人民开始接触能看影响的“箱子”;

70年代,彩色电视机开始研发,1978年国家批准引进第一条彩电生产线,距离黑白电视机有长达20年的发展;

自此之后,电视经历了大疙瘩、平板大疙瘩、背投等离子、液晶,分辨率也从无像素到今天的4K、8K等,各类电视节目也相继随着时代的发展孕育并成长,极大的丰富了广大劳动人民的业余生活。

出生于80年代的人,也许不记得自己家第一台电视机的模样,但是“昏睡百年,国人渐已醒”的《霍元甲》和“长江长城,黄山黄河,在我心中重千斤”的《我的中国心》,一定记忆犹新,因为很多农村的孩子那个时候都是一个村子挤在一个小院子里共同观赏的。

PS:80后的我,记得当时村子里第一台彩色电视机是长虹21寸的大彩电(上图这样的),当时第一眼看到真的被“大”震惊(真的震惊)到了,远非14寸黑白电视机能比得了的,可是不是我家的,羡慕啊。今天60寸电视已经走进千家万户,却失去了当年的惊艳感。

电视机是何时传入中国的?当时人们是怎么接受这个能装任何东西的“箱子”的?

提及新中国有关电视机的历史,相关的历史资料很容易找到。

1958年3月18日,由天津无线电厂制造的10台14英寸电视机正式出厂。而对于这批电视机,该厂给它们起了一个华丽的名字:华夏第一屏!当然,这只是宏观上的名字,随后的批量生产,该品牌电视机又有了一个通俗的名字——北京牌电视机!

同年,随着中央电视台的正式成立,新中国第一次有观众收看到了来自电视台转播的信号。只不过电视台开播的当天,全国各地能收看到电视节目的只有约50台电视机,而这些电视机前的观众人数不过数百人而已。出现这样的情况,并不是电视台的电视转播信号不好,而是当时的新中国国内,也只有这么多的电视机。

不过他们也成为了新中国第一批首先看到电视的观众!

但在这里恐怕要有一个争议,1958年,这数百名观众成为了新中国第一批收看到电视的人,那这能否等同为,他们也是中国历史上第一批看到电视的人吗?而这个问题的答案,恐怕是否定的!

历史上并没有记载,第一个看到电视机的中国人究竟是谁?以及他是在什么时候看到的电视?但依照笔者的个人估计,中国人收看电视节目,也许要比1958年早上二十几年。更准确地说,应该是在1936年的德国柏林奥运会上。

1936年,纳粹德国举办了德国历史上的第二次奥运会,而在这一届奥运会中,考虑到柏林体育场的观众席位实在有限,还不足以让广大德国观众收看到体育现场的情况。鉴于此情况,德国在这一届的奥运会中,首次展现出了一种极其奢侈的产品——可以在公共场所进行放映的电视机!

而这也是世界历史上第一次在公共场所实现电视直播!

在奥运会期间,德国方面在体育场内安置多台大型摄像机,由于当时的无线电传输技术还不成熟,因此,摄像机实时录下的画面又立刻通过体育场内的电缆传递到了柏林市的电视信号塔台。在电视信号塔台进行信号整合后,又通过另一套电缆设备,传递到了柏林市内多个公共场所和大型商场内安装的电视机上。而那些无法进入体育馆内的公共场所的流动人员,就可以在这里收看到来自体育场内的体育转播。

而按照历史的记载,在整个柏林奥运会期间,柏林电视台每天可以进行8小时的体育比赛直播,每天在体育场外可以有超过16万以上的观众,能收看到比赛的实况录像。

而在1936年,国民政府派出了一支69人的奥运代表队,参加了这一年的柏林奥运会。而与此同时,根据各方资料的记载,这一时期德国的华侨人数大概在800到1100人左右。相信在柏林奥运会期间,他们当中的某些人应该赶上了这样的时髦,即便没有进入体育馆现场,也在柏林市的公共场所看到了前所未见的电视机。

而在同一时期,电视机也开始向欧美国家的民间普及。例如,1939年第二次世界大战爆发前,英国的民间电视机数量大概在两万台左右。而到了十几年之后的50年代初期,美国国内的电视机数量甚至突破了1000万台。谈不上每家每户都配备电视机,但至少几户人家之间,就能分配到一台电视机。

即便是当时作为我们榜样的苏联老大哥,在上世纪50年代中期,其国内的电视机总数量也在100万台以上。甚至在华夏第一屏没有问世之前,部分来访的苏联和欧洲领导人,就曾经赠送过一定数量的电视机。例如,1957年,彭德怀在会见苏联代表团时,就收到过一台可以收看电视和收听电台的多用途电视机。而两年之后,彭总出访欧洲的时候,他惊讶地发现,电视机在东欧社会主义国家的普及率是相当之高。前苏联也在向1000万台电视机发起冲击,而东欧的其他国家,平均每3到4户人家当中也至少有一台电视机。

这样的震撼,也间接促成了不久后彭总所书写的万言书!

可以说在这一时期,大部分的国人对电视机极为陌生,但不代表我们对电视机这种产品一无所知。也正因为要对这样的落后进行追击,才促成了1958年华夏第一屏的问世。当然,这一年我们虽然完成了所谓的国产电视机之梦,但实际上,当时的华夏第一屏完全依靠的是国外的零部件,换言之,这并不是自主研发产品,而是一个技术并不算太复杂的组装件。

但不管怎么说,国产电视机和电视台的出现,也让有关电视的概念开始普及到了广大群众的脑海当中。从50年代末期到上世纪80年代,设法拥有一台电视机,成为了很多家庭代表富裕和地位的象征!

而当时的人们想拥有电视剧,也只能通过下述三种形式:

1、购买国产电视机,放到现如今,这种形式极为简单,但在50到70年代,这种形式却格外困难。而具体原因在不久前的热门电影《你好,李焕英》当中显现得淋漓尽致:一是数量太少买不到,二是价格惊人买不起!

1978年,新中国才正式从日本引进专业的电视生产线,但即便如此,引进生产线的天津电视机厂的最初年产量也不过20万台。而在此之前,一些尝试自行生产电视机的国内自主品牌,其年产量甚至只有几万台或几千台。而出厂的电视机通常也只是14英寸左右的黑白电视机。因此,在购买电视机的环节上,有钱只是必要因素之一,购买者必须还要拿到购买电视机的凭证,也就是电影当中提到的电视票。

即便如此,这些电视机的价格也贵得惊人,至少也要在400元人民币以上。对于当时一个月只能赚三四十块钱的工薪阶层来说,至少要一年不吃不喝才能买得起,但这是不可能的!所以在那一时期,电视的购买者通常都是企事业单位,即以单位的形式购买,然后在单位的公共场所进行播放,把它当成企业员工的一种公共娱乐。例如80年代陈佩斯主演的电影《父与子》当中,有企业员工夜间不下班,而留在单位里集体看电视的情节。

2、通过特殊渠道从海外购买,或者接受国外的馈赠。而这种方式仅限于特殊群体,例如前面说到的彭老总,在1957年就收到了一台来自苏联赠送的电视机礼物。而在70年代初期,林总威望正高之时,他的家中和多个亲属的家中,都配备着国外品牌的29寸大彩电。要知道,在那个连14英寸黑白彩电都不好买的年代,家里能装备29寸的大彩电,那是何等的气派!

3、自行收集零部件进行组装,这在上世纪70年代也是一些电视机拥有者所采用的实现电视机拥有之梦的方式。不过这需要一定的技术,更需要一些渠道来购买或收集电视机的关键部件。

例如,1977年的反特电影《猎字99号》当中就有这样一个情节:一个知识分子想拥有一台电视机,但又没钱购买。在得知附近单位里的一个库管员掌管着一个仓库,而仓库中有组装电视机的关键零部件——显像管。他就通过各种渠道与这个库管员交朋友,目的就是想在未来索要或购买一个显像管。毕竟自行购买要比从商场中购买的价格要便宜得多。

总而言之,那个年代能拥有一台电视机,那可是一件相当气派的事!即便到了90年代,这样的吸引力也仍然不减!

记得外公在80年代初期以800元的价格买过一台18英寸电视机,品牌记不清了,但电视的质量是真好,一直用到了21世纪初期也仍然没有太大的故障。后来家里更换了29寸大彩电,这台电视机送给亲属了。

而笔者的父母是在1989年购买了家里的第一台电视机,那是21英寸的夏新彩电。而电视机的价格笔者的父母至今记得清清楚楚——3000块钱!要知道当时笔者的父亲一个月的工资才150多块钱。为了买这台彩电,笔者的父母跟公司请了好几次假,走遍了城市里每一个卖电视机的商场,在经过了几个月的挑选之后,才选择了这台电视机。由于频繁的请假,弄得父母的领导相当无语,但领导对此也深表理解。

毕竟当时家里就这么点钱,又想买一台电视机好好的气派一下,不仔细地走一圈,那怎么行呢?

电视机是何时传入中国的?当时人们是怎么接受这个能装任何东西的“箱子”的?

记得小时候村里有了第一台电视机,从此那家人的客厅就挤满了人,大家都非常好奇的看着这个新奇的东西,哪怕是广告也看得津津有味!

有一次电视上在播放拳击比赛,围观的一位老奶奶一边看一边说:“那两个人打得要死了,周围这么多人看着怎么不上去救架啊?”结果引来哄堂大笑!

那时候类似这样的笑话很多,在看电视的人群中,经常有人跑到电视后面去找人,还好奇的说:“这么小的盒子怎么能装这么多人?”

这就是电视机刚进入我们村的情景。

电视机何时传入中国的?中国的第一台电视机不是从外国进口来的,而是我们自己生产的!

第一台电视机于1958年在天津的712厂(当时的天津无线电厂)制造成功,并接着量产了第一批电视机共10台,这些机器在当时只限于中央政府机关使用。电视机不是单独使用的电器,必须要有电视台与之配套,因此就在电视机制造的当年5月,中国第一个电视台——中央电视台诞生了!

中国第一台电视机制造出来以后,分别在天津和上海进行量产,分别是“北京牌”和“上海牌”。这两个品牌电视机的质量在当时超过了苏联和日本,但由于当时电视机普及范围有限,因此电视机技术发展也变得缓慢,直到改革开放后开始引进技术,国产电视机又开始有了新的飞跃。

在上世纪七八十年代,电视机成了一个家庭富裕的象征,一般只有“万元户”家庭才买得起。在80年代初期,市场上开始出现进口电视的踪影,日本松下是第一个进入中国市场的品牌,当时一台松下黑白电视机要一千多元,那是普通家庭一年的收入了。

到了九十年代的时候,二手电视机开始在市场上出现,当时一台二手东芝黑白电视大概需要300元左右,我家的第一台电视就是爷爷从电器维修师傅那里淘来的。当时的300元也是一笔大开支,但以九十年代的工资水平来看,也就是普通工人一个多月的工资,比起80年代的一千多要便宜多了。

如今我们的电视机已经升级到几十寸,技术也相当成熟,从电视画面上可以清楚看到演员脸上的毛孔。不过回想起我们小时候看电视的场景,一大帮人围在屋里看着10多寸的黑白电视,屋外还有一个人在移动着竹竿天线,一边移动一边问:“好了吗?”屋里答应着:“没好,再移一下!”这种回忆对于70后、80后一定特别亲切和熟悉。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。