有人说翁同龢拒绝给北洋水师拔款,坐视战败,你怎么看?

我是萨沙,我来回答。

这是无稽之谈,是战败后将责任推给维新派的栽赃(翁同龢是光绪、康有为一派)。

事实上,翁同龢不过是户部的老大(户部尚书)。

而北洋水师的购买军舰和新式武器的费用,是所谓专款专用,根本就不归户部管理。

《李文忠公全集》中,海军章程明文规定,海军衙门“凡添购大批军火,应由海军衙门核明,另行添拨,不在常年经费之内”,就是说,与户部有直接关系的海军衙门,军费如何使用,完全由主管海军衙门的醇亲王奕譞说了算。

实际上,海军衙门是非常有钱的,比户部有钱的多。

1891年,翁同龢向朝廷哭穷,说实在拿不出钱了,要求暂时停掉所有军费开支,包括北洋水师。

为啥?当时户部实在没钱。

2年前光绪皇帝大婚,因奢侈过度,花费了550万两白银,把户部的家底都挖尽了。

然而,此时的海军衙门却不差钱。

从1886年起,海军衙门每年除了拨付400万两银子的海防协饷外,还将各省海防捐款、福建造船余存洋款、户部库所存神机营息借洋款等款项,约200万两银子,全部充作北洋水师军费。

从1885年到1895年,海军衙门成立10年间,一共筹集、划拨了2000余万两银子。

翁同龢就算有心去干涉,也是干涉不了的。

因为海军衙门和户部是平级的,大家互相不买账,谁也管不了谁!1885年北洋衙门建立,翁同龢1886年才当户部尚书。

那么,本应该拨款给北洋水师的军费,究竟去了哪里?

搞笑的是翁同龢自己说的很清楚,他的日记中写道: 以渤海换昆明湖,以南洋换万寿山 。

南洋指的是开平矿务局的财政收入;渤海指的是北洋海军的军费。

这钱,都花在老佛爷身上了。

当时光绪大婚以后,很快就要亲政,慈禧就不想继续住在紫禁城。其实,由于紫禁城古老、阴暗,慈禧一向厌恶住在宫里。他很喜欢颐和园等宫外行宫,想要在这里养老。

这边,海军衙门老大是七王爷奕譞。奕譞就是光绪的老爸。

当时奕譞为了让自己儿子赶快皇帝操纵实权,加上也需要拍慈禧的马匹,就不惜代价修建颐和园等工程,给慈禧搞一个退休以后的安乐窝。

1885年,慈禧太后下令重修三海(南海、中海、北海)工程。到1895年,三海工程竣工。据叶志和、唐益年《光绪朝三海工程与北洋海军》显示,三海工程的经费总额约为600万两银子。其中,从海军衙门经费中挪用了436.5万两银子。

这400多两银子还算是挪用,稍后就归还了一部分。

后来就干脆是直接花掉了。

1888年,光绪皇帝下令为慈禧太后重修颐和园,海军衙门又成了重修工程的“提款机”。从1888年到1894年,7年时间共挪用了310万两银子海军经费。

此外,李鸿章还以海军衙门筹款以备急需的名义,向各地督抚勒捐了约300万两银子;克扣南洋水师、东三省的练兵饷和海防捐,有86万两银子。这些钱,都进入了颐和园重修工程。

屈指一算,约有700万两银子,从海军衙门流入了颐和园重修工程。

三海工程和颐和园,花费了约1136.5万两银子海军军费,差不多占据了海军衙门筹集款项的一半。

这笔钱如果用于北洋水师身上,干什么都足够了。

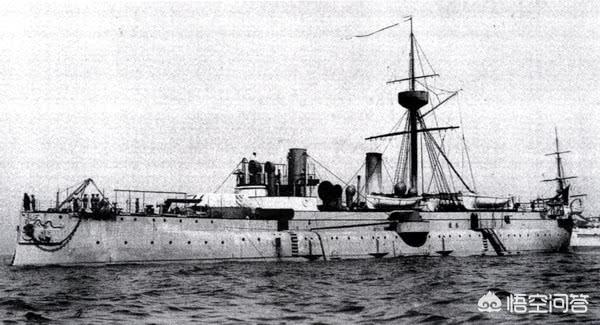

而是北洋水师一年维持的拨款是200万两银子,只是最低标准了。然而,实际到手只有100万两,导致军舰根本不能正常维护,很多老舰年久失修,战斗力大减。

连维持日常的钱都没有,更别谈买新军舰和性武器。

最后黄海海战北洋水师大败,其中一个原因是缺乏速射炮。而当时刘步蟾、丁汝昌甚至李鸿章都要求迅速升级火炮到速射炮,预计花费银两不过几十万两而已,就这样也没钱。

以上这些,都和翁同龢没有一毛钱的关系,因为根本不归他管。

其实,直到甲午战争爆发,全国大的一片混乱,满清极度缺乏军费时,慈禧太后也是很有钱的。当时据户部奏称,甲午战争期间慈禧的万寿庆典,各衙门承办工程差务等项共需银500多万两银子

因慈禧开始不愿意拿出来,李鸿章在战争打响后索要经济军费至少几百万两,上面只拨款18万两。。

为什么会宁愿修别墅,搞聚会,也不够卖新式军舰,不购买新式武器?

其实,大清国本来就是慈禧老佛爷自己的东西,她想怎么折腾就怎么折腾,谁敢管呢?

有人说翁同龢拒绝给北洋水师拔款,坐视战败,你怎么看?

李鸿章与翁同龢有家仇,这导致翁同龢一直都瞧李鸿章不顺眼。不过翁同龢毕竟是南派清流领袖,他还不至于小心眼到因为家仇跟李鸿章过不去。因此,他和李鸿章的真正矛盾,其实还是源于政治斗争。

太平天国时期,翁同龢的大哥翁同书(时任安徽巡抚)因为一系列决策失误,加之又弃城逃跑,触犯了国法,被时任两江总督的曾国藩借机参了他一本。

据说,当时担任湘军幕僚的李鸿章在替曾国藩润色奏折内容的时候,文采飞扬,过于义正言辞,导致奏折上呈到京城后,翁同书被判了斩监候。翁家兄弟的老父翁心存(皇帝老师)知道判决消息后,直接气死了。后来同治皇帝体恤翁同书丧父之痛,就改判其为发配充军,免于一死。但尽管如此,翁同书最后也是死在了西北前线。

父死兄徙,家族奇耻大辱,翁同龢跟李鸿章就因此结下了梁子。而后,李鸿章因为得到了曾国藩赏识,先是创建了淮军,继而又火线提拔为江苏巡抚,开始飞黄腾达。这让翁同龢是气上加气。

于是当两人同朝为官后,便龌龊不断,翁同龢曾经讽刺李鸿章是“宰相合肥天下瘦”,暗喻他搞贪污腐化;李鸿章也不甘示弱,反讽翁同龢是“司农常熟世间芜”,暗喻其故作清高,是个只会当官的迂腐之人。

不过两人的这些矛盾,只是他们相互看不顺眼而已,这还上升不到你死我活的程度。翁李二人的核心矛盾,其实还是源于晚清的派系斗争。

说白了,就是李鸿章的权力太大了,朝廷要压制李鸿章。而翁同龢就是替朝廷具体负责压制李鸿章的棋子。

众所周知,太平天国期间,清政府的绿营兵和八旗兵全部荒废了。大清国真正有战斗力的军队,基本上都是团练武装。也就是电视剧里面在军服上绣着“勇”字的军队。

这种团练武装,名义上是皇帝的兵,但实际上并不是。他们首先效忠自己的长官,其次才是效忠于皇帝。因为长官效忠皇帝,所以他们才效忠皇帝;但长官若是不效忠呢?他们就会造反。后来的袁世凯和北洋新军就是如此,分分钟哗变逼宫。

基于皇帝对团练武装的依赖,以及团练武装的忠诚度不够的问题。于是在晚清就出现了一种皇帝既要重用团练,同时也要防着团练的奇怪现象。(这种现象在之前也有,比如绿营兵就一直受监控。但是团练武装的忠诚度比绿营兵还要低)

说到这里,就要说北洋水师了。

北洋水师其实并不是大清帝国的政府军,它跟淮军一样,也是团练武装。说直白点,就是李鸿章的私人武装。所以当北洋水师成军后,清政府便不再大量拨款,继续让李鸿章的军事力量无限扩大。毕竟北洋水师可以拱卫京师,也可以掉转炮口向北京城开炮。

这里多说一句,不仅北洋水师如此,南洋水师和广东水师也一样,都是团练性质。不管是慈禧还是翁同龢,他们都察觉到了团练武装不好控制的问题,认为要削弱。而削弱的办法就是削减军费。

我不给钱你,你怎么发展壮大?

所以,翁同龢克扣北洋水师军费的原因,其实就是因为北洋水师的军队性质问题。如果翁同龢把银子毫无节制的投给北洋水师,这对于清政府来说才是最可怕的事情——把淮系养肥了,谁又能制约淮系?

当然了,清政府一直都没有给团练武装足额拨发军费,淮系有自己的对策,就是自己筹募军费,自己解决问题。所以北洋水师的经费,相当一部分都是淮系自己自筹来的。

但是,淮系自筹的军费也是国家的钱,朝廷若是要挪用,北洋水师也不能藏着不给。因此就在甲午之前的三四年时间,朝廷以慈禧太后要过六十大寿为由,就挪用了海军的军费。不让李鸿章继续发展。

之后,挪用的钱一直拖欠不补上,拖到了甲午的前一年,就变成了北洋水师多年未经添置新舰,未曾修缮更新设备,镇远、定远的主炮一共只有三发炮弹的潦倒境遇。

甲午开战之前,李鸿章极力反对开战,因为他知道自己的底细。但翁同龢却以李鸿章多年花费钱财无数,却避而不战为打击李的借口,在光绪面前煽动李鸿章要搞李家军。

前面说了,清廷中央对李鸿章以及他的淮军是很纠结的。站在慈禧的立场来说,她确实给了李鸿章相当大的权限,也给了他相当大的军费开支。可是现在李鸿章不敢战,这是不是他故意在保存实力呢?

于是,李鸿章就在这种被猜忌情况下,硬着头皮开战了。

结果众所周知,远东第一舰队全军覆没。陆战方面也是惨败,淮系损失惨重。

后来李鸿章签了《马关条约》,翁同龢在正确的时间点对李进行人身攻击,还派袁世凯去误导李鸿章,让他把内阁大学士的职位让出来给自己。气的李鸿章破口大骂。

然而尽管如此,光绪也好,慈禧也罢,却都没有惩罚翁同龢,而是继续重用。戊戌变法的时候,翁同龢丝毫不知道外国的好处,更不知道变法维新为何物,光绪却依然打算让他负责变法运动。

这说明了什么问题?这其实就说明了翁同龢的一举一动,并不是他自己擅作主张。没有慈禧的授意,光绪的默许,翁同龢岂敢拿国家大事开玩笑?难道不怕掉脑袋?

所以说,翁同龢卡李鸿章,不给他钱,这本身不是什么很难理解的事情。李鸿章的权力实在太大了,大到统治者对他起了疑心。而限制李鸿章最直接的办法,就是不给钱。让淮系自己慢慢垮掉。

至于说慈禧修园子毁掉了北洋水师,这其实是一种很浮于表面的说法。毕竟重修颐和园才花几个钱?清政府真正的目的,就是要利用修园子这个契机,卡死淮系,把钱收缴到中央。而翁同龢卡北洋水师的军费,也是在配合朝廷卡李鸿章。

这些都是套路,李鸿章心知肚明。所以当甲午战败后,李鸿章非常有自知之明的自行解除了一切兵权。

有人说翁同龢拒绝给北洋水师拔款,坐视战败,你怎么看?

翁同龢不拔款才好呢 ! 日本人早就看出北洋水师不怎么样,北洋水师访问日本,水兵洗的衣服、裤衩就在舰上拉根绳子晒亮,士兵在舰上抽烟、玩耍、晒太阳。他们根本看不上北洋水兵,从作风上就知道他们没战斗力。最后结果也证明,只不过一次海战,北洋水师全军覆没。给他们拔款 ? 有多少够往海里扔 ? 当时的北洋水师据说就是亚洲最大、装备最好的海军,关健是我们人不行,过去天朝一贯自大,后来硬是被打醒了。

我们一贯爱骂别国侵略,骂的很难听,我们为什么不去侵略 ? 这真是遗憾。

有人说翁同龢拒绝给北洋水师拔款,坐视战败,你怎么看?

题主认为翁同龢是个忠臣,这是没错的。

翁同龢是传统的士大夫,忠于皇权,在光绪帝和翁同龢看来,李鸿章是慈禧太后的心腹,也就是阻挠光绪帝完全掌权的绊脚石(光绪大婚后已经亲政,慈禧退养颐和园,但三品以上官员任免还需要慈禧同意,光绪对此心怀不满),必须踢开。

最初禁止北洋购买军火,主要目的确实是为了省钱,但两年期满后继续冷处理北洋购买军火的请求,就是醉翁之意不在酒了

但有慈禧在,直接免职是不行的,正好这几年为了光绪大婚(550万两)和修颐和园(500万两以上),国库空虚,于是出于一箭双雕的想法——财政节流和打压李鸿章,经翁同龢提请、光绪审批的《禁购外国船炮两年令》新鲜出炉了。而且两年以后,对于李鸿章申请购买新式武器的折子,一律置之不理,相当于继续维持着禁令。

由于不懂海军是一个需要持续投入的军种,在光绪和翁同龢看来,既然北洋海军已经成军了,还买军舰做甚?

日本订购大批新式军舰,光绪却置若罔闻,也不知道光绪是确实不懂呢,还是在和李鸿章置气

双方的脑回路不在同一个次元上,所以李鸿章报告日本购买了两艘万吨铁甲舰(指“富士”级战列舰),没人理;请求更换新式速射炮,没人理;连北洋海军锅炉报废要换,也没人理。

李鸿章知道大清就是个纸老虎,只能吓人不能真打的,可光绪和翁同龢并不知道,还以为大清是真老虎呢

中日发生冲突的时候,翁同龢起初还挺高兴。李鸿章一再说不能打仗,他就一直撺掇光绪快点开战。他门生里有懂海军的告诉他,北洋只有2万陆军、8艘战舰,是打不过日本的,翁同龢说那正好啊,打不过李鸿章就该下课了——慈禧就少了一条臂膀。

中法战争没有割地赔款,也给了光绪和翁同龢一种虚假的自我认知:“我很强,我真的很强啊!”其实法国只派来了一万多陆军,还大部分是殖民地部队,而且法国政府只想消化越南,并不想扩大战争

在翁同龢看来,李鸿章打不过日本人没关系,我大清雄兵百万,日本蕞尔小国,最后的胜者一定是大清,没见法国人都求和了么?

列强瓜分中国就是从甲午战争的失败开始的。之前大家还以为中国很大,搞了洋务运动,不好打,结果现在发现中国原来很好欺负的样子,于是都来了

结果却让他大跌眼镜,李鸿章的淮军不行,湘军更不行,全国就没有哪支军队行,这时已悔之晚矣。李鸿章苦心维持了二十年的纸老虎形象被戳破了,中国从此陷入被列强瓜分的狂潮。

荣禄照片。甲午战争的失败让本来支持光绪开战的慈禧认识到这个养子并不靠谱,因此抓权更厉害了,光绪的处境反而变得更糟

而李鸿章虽然是下课了,可慈禧马上又提拔另一位心腹荣禄继续执掌北洋,光绪则由于一意孤行推动一场失败的战争,本来就不多的威信严重受损,可谓是偷鸡不着,倒蚀一把米。

有人说翁同龢拒绝给北洋水师拔款,坐视战败,你怎么看?

个人觉得,这个论点有点推卸责任的意思,翁同龢何德何能,能看透中日的实力,能左右得了大清的军事和政治?

我们可以看一下当时的情况:

一、翁同龢的背景

翁同龢何许人也,是同治、光绪两朝的帝师,还给慈禧和慈安太后讲过课,论历史、政治学识那是响当当的,政治地位还是有的。

光绪8年(1882年),任军机大臣,并担任户部尚书。

1894年中日战争前夕,以日本侵略朝鲜为背景,一部分坚决主张抵抗日本侵略并反对当时弊政的言官和名士,纷纷投靠翁同龢门下,形成后清流派。

二、甲午战争时期

确实,甲午战争时期,翁同龢是主战派。但当时,他可没有能力看出北洋与日本的军事差距,更多的是一种军事自信。

何况,当时主战的不只是翁同龢。身在朝鲜的袁世凯也要求李鸿章增兵,牙山叶志超部也要求李鸿章迅速增兵,李鸿章自己的重要幕僚盛宣怀、周馥也主战。

北洋这些年花费巨大,李鸿章长期鼓吹北洋的实力,包括光绪、慈禧及朝廷重臣,对于北洋还是很有信心的。

当时,清廷每年给北洋水师经费是400万两,而甲午战争时期,李鸿章的淮军存款有800多万两,可见淮军兵败并非军费所致。李鸿章死后,还留下了4000万两的个人家产。

李鸿章当时身为北洋统帅、直隶总督,长期把持了中国的军事、外交权力,甲午战败反而把责任推到清流身上。类似于一个公司的销售总监,市场竞争失败,就把责任推给财务总监类似。

有人说翁同龢拒绝给北洋水师拔款,坐视战败,你怎么看?

翁同龢不给北洋水师拨款确实有着诸多原因,其中一个原因就是因为翁同龢与李鸿章有着不可调和的矛盾,所以翁同龢作为户部尚书,也难免会因私废公给李鸿章使点绊子,利用自己职务之便不给北洋水师拨款,但是如果说翁同龢坐视北洋水师战败的话就言过其实了。

简单说来,清政府在晚期确实是入不敷出,财政收入越发微薄,而且国家财政还需要维持皇族庞大的日常开支,可以说是到了山穷水尽的地步了,但是在著名的理财专家阎敬铭的打理下,晚清的日子倒还过的下去,北洋水师的拨款也能够及时的供给。但是因为慈禧提出的不合理要求(重修圆明园)令阎敬铭左右为难,最后直接撂挑子不干了,于是在慈禧的授意下,李鸿章的死对头翁同龢接过了阎敬铭的摊子。

但是让翁同龢四书五经之乎者也倒还行,让他去打理清政府的财政完全就是错误的决定,而翁同龢走马上任后晚清的财政水平便江河日下,既不会开源也不会节流,而且还要满足慈禧重修圆明园的要求,不然翁同龢就得卷铺盖走人了,好不容易得到这麽一个肥缺,翁同龢哪里肯放弃,于是便将国家财政很大一部分都拿到了作为给慈禧修园子的款项当中。

既然户部没什么钱了,翁同龢自然是有理由去断北洋水师的款项的,所以从翁同龢担任户部尚书开始,北洋水师再无添上一艘战舰,甚至平时的日常开销都是勉力维持,虽然李鸿章还有别的生钱门道,但是这北洋水师毕竟还是国家编制的,李鸿章的那些钱对于这支军队来说无疑是杯水车薪,而且就算李鸿章能够维持北洋水师,但是却很容易让慈禧心生想法,使自己惹上事端。

所以李鸿章非常痛恨翁同龢,觉得他有点过头了,所以在此后袁世凯曾经在翁同龢的授意下建议李鸿章退休,李鸿章死都不退,因为他明白,翁同龢是想让自己让出大学士的位置,他怎能如翁同龢所愿。可见两人积怨之深。

在中日甲午战争开始时,翁同龢也是抱着看热闹的态度的,一方面他希望死对头李鸿章能够败的一塌涂地,他才有机会去对付他,但是另一方面,毕竟他不给北洋水师拨款,所以也有一些担惊受怕,但总体来说,他还是非常愿意看到李鸿章出洋相的(什么心态),所以这时候李鸿章极力主和,因为他明白北洋水师有几斤几两,更明白如今的日本已今非昔比,大清已经错过了提防日本的时机。但是偏偏翁同龢便极力的主战,因为在大家普遍的价值观来看,主和的都是贪生怕死的,主战的都是忠君爱国的,所以翁同龢一方面可以踢李鸿章下水,一方面还可以捞一笔政治资本,何乐而不为。

最终的结果大家都知道,中国战败,其实翁同龢也没有想到北洋水师竟然如此不堪一击,他最初的目的应该只是利用此次战斗削弱李鸿章的底牌,没想到竟然打成了这样,这时候他也有些慌了,因为追究责任的话,他翁同龢也是有责任的,毕竟既要马儿跑,又不给马儿吃草,翁同龢的罪过大了。后来光绪也明白了事情的原委,但是事已至此,光绪也无可奈何了,毕竟翁同龢是将钱用到了修园子的地方去了,也不好怎么说,于是只能作罢。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。