东莞女子煮食隔夜木耳不幸去世,大家怎么看?木耳怎么吃?

东莞女子煮食木耳,不幸去世?请大家注意视频中出现了这几个关键词[泡发木耳],[超24小时],血液及尿液中检出[米酵菌素],这才是死造成该女子死亡的真正原因和元凶!

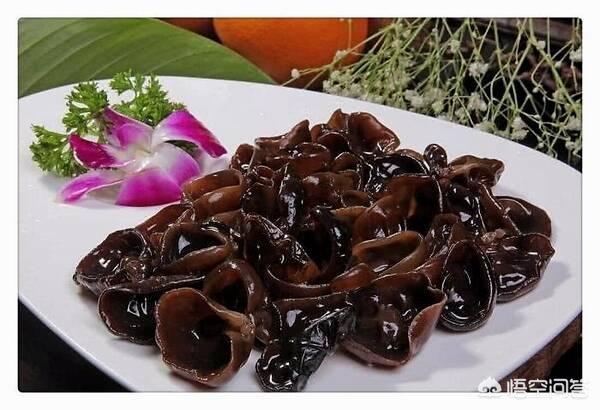

木耳天然菌,味美好颜色,搭肉鲜嫩,搭素配菜柔而高弹性,主素乃重头戏又称素中之荤。图1当家菜之黑木耳炒肉

图2家常菜之凉拌黑木耳

图3养生菜之黑木耳炒山药

木耳怎么泡发?泡发多久为宜?吃不完的木耳怎么办?新鲜木耳无需泡发。干木耳采用①冷水泡发最合适,既保持了口感又保留了木耳营养,一般泡发2~4小时,夏天2小时足矣中间换水②热水泡发是应急之选,只需15~20分钟③盐水泡发1个小时④还有人推荐一种快速泡法可供参考:

取一密封盒内装冷水没过木耳,加适量面粉及白糖拌匀后用力摇,3分钟可泡好。

吃不完的木耳可以①保留未用部分用沸水焯3~5分钟灭菌处理,沥水置入干净容器中,冬天冰箱内2~3天食完;夏天尽量早点吃完。②放在通风地方自然待干,然后用保鲜膜包上,放入冰箱下次待用。③放在太阳底下晒干再用袋子装好放干躁处保存。④冷冻保存。

图4晒干装袋保存未食木耳

木耳常见的售卖方式有几种?各有何优势?木耳常见的售卖方式有三种

- 袋装干木耳。大多在超市或干贷柜台售卖,质量基本上有保证,标注了有效期,一般为1~2年。

- 盒装新鲜或泡发黑木耳:超市蔬菜柜台售卖。新鲜不用泡发但保质期短,多为小包装适合即食,夏天不宜保存少买。

- 农贸市场零售,质量参差不齐不易识别,价格便宜售后无保证。

图5超市蔬菜柜盒装木耳来源

木耳导致中毒的机理是什么?如何预防?木耳木身无毒,是一种富含营养的天然菌。含碳水化合物,蛋白质,粗纤维,维生素及微量元素等。早在公元前73年戴圣者《礼记》有言:"食所加庶,羞有芝栭"。其中栭乃枯木所生菌类植物,因此木耳也属菌类。

既然人类食用木耳的岁月已久,说明它是可以正常安全食用的,那么为什么屡有报道说有人食用木耳中毒?

木耳本无毒,但是木耳经过泡发后,时间越长,(此案报道超24小时)气温过高,泡发过程中又没多次换水,木耳细胞破裂→被霉菌细菌污染→变质后产生了有害物质如黄曲霉素、青霉素、米酵菌素(后者在本案死者血液和尿液中查得证实),轻者出现恶心呕吐腹痛腹泻,重者发生肝功能衰竭导致死亡。

图6注意有效期内食用

如何预防?

- 选高质量的密封袋装具有有效期的好木耳,尽量在有效期内食用,未用完干木耳完整保留在通风干躁清洁的地方。

- 超市的保鲜盒湿木耳,夏秋季最好勿买,冬春尽量一天内食完。干木耳按需按量泡发,食不完用开水煮沸5分钟,沥水控干再用清洁容器盛入放入冷藏及早食用,最好不过夜。

- 无论干耳湿耳,发现有涩、酸、甜味者应弃之,这是加了添加剂者之缘故。泡发后发现粘稠物,水发浑,有怪味弃之。

图7购买时挑选高质量黑木耳

- 木耳如凉拌,应在所有菜之前先做,并且要焯水处理不能生吃。所用刀和砧板等物不能触及肉鱼之类物。

- 保持厨房冰箱干净整洁环境,碗筷餐具定时消毒,不给细菌污染机会。

东莞女子煮食隔夜木耳不幸去世,大家怎么看?木耳怎么吃?

我们在生活中经常食用隔夜黑木耳,虽然没出过什么事情,但这件事情的发生,要引起大家的注意了,隔夜泡发的黑木耳再不敢食用了。

食用隔夜木耳,东莞女子引发悲剧5月19日,东莞市松山湖工业区一名34岁务工女子,因食用了隔夜发泡的黑木耳,而出现恶心、干呕、拉黑便等症状,被紧急送到东莞市中医院进行急救,医生诊断为急性肝功能衰竭,被转入ICU重症病房,因费用高,将女子送至老家医院进行治疗,最终该女子多功能衰竭而死亡。造成人间悲剧,留下幼儿和丈夫,亲人悲痛不已。

罪魁祸首是“米酵菌酸”专家介绍,黑木耳是一种食用菌类,有野生和人工种植两类,具有药食同源的功效,对活血益气有一定功效。正常食用不会有危险。但隔夜的黑木耳极容易滋生细菌,“米酵菌酸”就是其中的一种,“米酵菌酸”可以引起食物中毒的毒素,其对人的肝、脑、肾等器官有损害。米酵菌酸耐热,一般烹调方法不能破坏其毒性。其病死率高达40%~100%。

对因“米酵菌酸”原因造成的中毒,立即手法或药物催吐进行紧急处理,催吐后口服活性炭,并尽快到医院治疗。

沉痛教训,木耳该咋吃黑木耳虽好,但是也不是适合所有的人群,同时黑木耳也存在一些饮食上的禁忌,我们在平时的食用时,还是需要引起注意的。专家介绍了木耳食用的几点意见:

对于木耳泡发时间最长别超过四个小时,如果用冷水泡的话,1到2个小时就好;用热水泡发,需要的时间更短。

黑木耳一定要煮熟才能吃,黑木耳经过高温烹煮后,才能提高膳食纤维及黑木耳多糖的溶解度,有助于吸收利用。

常吃黑木耳可抑制血小板凝聚,有出血性疾病的人不宜食用。孕妇不宜多吃。

食用木耳也要注意安全。

东莞女子煮食隔夜木耳不幸去世,大家怎么看?木耳怎么吃?

在具体解说这件事情之前,我们还是需要确定一点:木耳本身没有毒性,但是如果木耳泡的时间足够的长,将可能会带有部分毒性。

一、事件回顾及复盘。这件事情发生的时间是在前几天,而发生此次事件的人是34岁的东莞女子。

正是花样年华,正是大好青春却突然之间遭遇了这样的事情,的确是一个悲剧。

而根据当地相关部门的调查报告,我们不难发现这个女子将木耳浸水泡发,约5~6个小时之后进行食用。

只不过因为木耳泡发的时间过长,木耳太多,以至于当天并没有吃完,于是继续泡在水里面。

等第2天的时候再食用昨天剩下的木耳,再次食用的过程当中出现了腹痛的情况。

紧随其后,女子前往医院做检查,才得知这是木耳中毒,毒素已经堆积到了肝脏。

大家也都知道,如果毒素堆积到肝脏,那就说明已经非常严重了,不久之后引起了急性肝功能衰竭。

紧随其后又被送到了东莞市中医院ICU进行治疗,后来又从ICU转送至老家医院进行抢救。

但是没有办法,因为毒素已经引发了身体各器官的衰竭,最终导致抢救无效。

我们有理由相信也必须得相信,这是一个悲剧,只不过悲剧一直在重演,而且已经不止一次了。

比如在2015年7月份的时候,浙江的陈先生就因为吃了泡发多天的黑木耳引发中毒,后续经过治疗脱离危险。

大家随便去查一下就不难发现,有很多很多的食用木耳带来的多脏器功能衰竭案件。

木耳的确好吃,而且多吃木耳能够对身体有很大的帮助,但是木耳好吃归好吃,却不能随便吃,吃多了或者说吃坏了会有生命危险。

二、木耳使用的禁忌事项。首先我们知道,木耳其实也是一种菌类。

这一点涉及到了细菌的培养过程中的培养基问题,这一点实在是没有办法过多解释,毕竟又不是我擅长的学科。

对此的话还是表示歉意,但是我尽最大可能把这个事情给讲清楚,也希望大家在食用木耳的时候多加注意,多加小心。

首先木耳本身是没有任何问题的,而且富有很多的营养成分,在干燥的时候细菌也没有办法成长。

可是如果我们把木耳浸泡在水中,尤其是一个比较温润的水中,这样的一个环境是非常适宜木耳周边的细菌进行生长的,于是我们可以把它称之为培养基。

通常来说我们在食用木耳的时候,一般泡1~2个小时就可以了,理论上来说没有必要超过4个小时。

如果我们是用热水来泡,那么泡的时间要更短一些。

与此同时,我咨询了一些医生,他们给出来的建议是:如果木耳泡发的时间太长,那就不要吃了,尤其是在夏天。

同样的,如果我们泡发木耳的过程当中有粘液或者摸起来黏糊糊的,不要吃,赶紧扔掉。

如果木耳本身就有异味了,闻起来味道非常刺鼻或者非常难受,那更不要吃,也要抓紧扔掉。

希望大家能够把这篇文章转发出去,让更多喜欢吃木耳的小伙伴能够知道正确的使用方法。

谢谢大家。

东莞女子煮食隔夜木耳不幸去世,大家怎么看?木耳怎么吃?

木耳本身无罪,只是“泡”它的方式错了。真心希望这样的悲剧可以消失,毕竟木耳是有营养价值,但是却因为错误的方式,导致悲剧,实在是让人觉得心痛。

细数泡木耳方式不对产生的悲剧【1】2020年5月19日,东莞34岁女子一位34岁的女子食用了隔日泡发的黑木耳后,出现了恶心、干呕、拉黑便等症状。后经送到医院后,病情病情恶化,被送进重症ICU抢救,由于费用太高,只好送回老家治疗,结果因急性肝功能衰竭,最终不幸身亡。

【2】2019年7月,杭州40岁张先生,吃了隔夜泡发的凉拌黑木耳,导致肝、肾功能衰竭,不幸身亡。

【3】2018年7月,浙江金华徐女士一家四口,由于吃了浸泡2天的黑木耳中毒。

【4】2017年7月,辽宁28岁毕女士,吃了泡了2天的黑木耳,陷入昏迷,最终多脏器功能衰竭。

【5】2015年8月,长沙邓女士,吃了泡发2天的木耳,造成多器官衰竭,不治身亡。

这一起起“木耳案”,有一个共同点,都是吃了隔夜或泡发2天的木耳,先是表现为中毒症状,然后多器官衰竭。

木耳至人命的元凶,竟然是“米酵菌酸”1.什么是米酵菌酸,由椰毒假单胞菌属酵米面亚种产生的一种可以引起食物中毒的毒素。食入该毒素污染的食物可引起人或动物中毒,重者可致死亡。米酵菌酸是发酵玉米面制品、变质鲜银耳及其它变质淀粉类制品是引起中毒的主要原因。

2.常见的中毒表现为:进食后2~24小时出现上腹不适,恶心、呕吐(呕吐为胃内容物,重者呈咖啡色样物),轻微腹泻、头晕、全身无力等。

重者可出现皮肤黄染、肝脾肿大、皮下出血、呕血、血尿、少尿、意识不清、烦躁不安、惊厥、抽搐、休克等,体温一般不升高,病死率高达40%~100%

3.急救措施:立即手法或药物催吐,催吐后口服活性炭,并尽快到医院治疗。凡与患者吃过同种食物的人,不论是否发病,一律送往医院观察、治疗。

如何正确洗木耳?第一步:先把准备工作做好,比如,把清洗木耳的盆、白糖、面粉都拿到触手可及的地方。

第二步:将木耳放到盆中,倒入清水(建议不要倒开水)。

第三步:放一勺白糖,用筷子搅匀,然后再加一勺面粉。

第四步:用手轻轻的搓洗木耳,力度不要太大,免得把木耳搓散了,一般顺时针用手轻缓的搅动就好。

第五步:把水倒掉,再接清水多洗几遍,手摸上去,比较光滑即可。

第六步:盛出木耳。

友情提醒:当天泡好的木耳最好当天就做菜,并吃掉。

常见的木耳美食1.木耳+白菜+肚片

2.木耳+肉丝+蛋汤

3.木耳+山药+牛肉片

4.木耳+老母鸡+山药(炖汤)

5.木耳+剁椒

东莞女子煮食隔夜木耳不幸去世,大家怎么看?木耳怎么吃?

近日,一名东莞女子吃隔夜木耳死亡的消息引发了很多人的关注,也引起了很多人的疑问,吃木耳还会中毒身亡吗?木耳到底应该怎么吃呢?

其实像木耳、蘑菇等菌类食品,吃的时候一定要注意,这类食品弄不好就会中毒,严重者甚至丧命。

东莞一女子吃隔夜木耳死亡此女子生活在东莞,是在公司宿舍一个人居住,第一天晚上就泡上了木耳,但是只吃了一部分,到了第二天吃了剩余的部分,但是吃完了之后不久就开始腹痛腹泻,恶心呕吐等症状,然后通知到了家人,赶紧送到医院急救,经过医院的诊断发现这是急性肝功能衰竭。

随后被送进了ICU,但是在ICU高昂的医疗费用面前,家人选择转移治疗,把病人转移到了本地的医院,但是后来患者体内毒素遍布全身,最后不治身亡。

为什么吃隔夜的木耳会有生命危险?

东莞的这个女子在医院检查的时候,还在尿液中检查出了米酵菌酸毒素,这是致死率最高的毒素之一,死亡率高达50%!这是很危险的。

黑木耳本身并没有毒素,但是如果在水里泡久了之后,就会产生一种毒素,就是米酵菌酸毒素。

如果这时候吃了这个木耳,就会中毒,轻者呕吐腹泻,严重者甚至丧命。

那么木耳等食物应该怎么吃?市场上的木耳都是干木耳,吃之前都要先用水泡发了,但是泡的时间最好在1-2小时,但是不要超过4小时。

如果超过了4小时,那就不要食用了。

而且,如果发现泡发的木耳已经出现了异味或者有粘稠感,那也不要食用了。

除了干木耳之外,新鲜木耳也不能吃,鲜木耳中有一种物质叫做“卟啉”,如果吃了这种木耳之后接触到阳光,会引起皮肤瘙痒等症状。

另外,菌类食品和豆角等都要煮熟再吃豆角如果炒不熟也是有毒的,最好在炒之前先用热水焯一遍,这样再炒的时候肯定就会熟了,熟了之后吃是没有问题的。

大家在日常生活中,对于吃的食物,一定要小心,很多食物也是相克的,大家平时吃的时候一定要注意。

但是也不要在网上看到一点啥食物相克的就不要吃,因为很多相克的食物是根据食用量确定的。

但是我亲身经历过,白酒和柿子不能一起吃,吃完了之后肚子真的疼,去医院找医生输液之后才好。

东莞女子煮食隔夜木耳不幸去世,大家怎么看?木耳怎么吃?

木耳泡太久,有剧毒!

近日,东莞一位34岁女子,将木耳浸水泡发约5到6小时后进行烹饪煮食,隔天继续食用剩余的木耳,然后出现腹痛。做了一系列检查得知是木耳中毒,毒素堆积肝脏,引起急性肝功能衰竭,随后被送进东莞市中医院ICU治疗。

该女子是家庭当中唯一的顶梁柱,家境贫困,有2个年幼的孩子,老公前些年因为被烧伤,失去了劳动能力。

全家连个正经的住房都没有,只能屈身在女子打工的工厂宿舍,全家没有任何积蓄。

现在发生了这样的事,对于这个家庭来说,真是雪上加霜。

因为家里无力承担高昂的医疗费,女子被转送到老家治疗,但由于毒素侵入了五脏六腑,最终抢救无效,不治身亡。

可怜的一家人!

木耳是一种菌类,而菌类可以成为细胞的培养基。

干的时候,细菌无法生长。但湿润的时候,遇到合适的温度,就会产生一种致命的毒素。

木耳中一种叫做“椰毒假单胞菌”的致病菌,会产生一种叫做“米酵菌酸”的毒素,其毒性非常凶猛。这种毒素耐热,一般烹调方法不能破坏其毒性。

就算是泡过的木耳认真清洗、煮熟,毒素还是没法完全去掉,依然有中毒的风险。

所以“木耳中毒事件”都是发生在木耳浸泡之后,这就提醒我们,一定要正确的泡发木耳。

怎样正确泡发木耳?木耳用冷水浸泡1-2小时即可,最长不能超过4个小时。如果热水浸泡,时间更短。

如果不小心泡了超过24小时,那就不要吃了,尤其在炎热的夏天,中毒系数非常高。

如果发现木耳有黏液,那就不能吃了,木耳已经变质了。

如果泡过的木耳吃不完怎么办?倒掉水,放入冰箱低温保存。在低温下,细菌几乎停止繁殖。

除了木耳之外,还有哪些食物会产生致命毒素?鲜银耳

比干木耳更容易变质。鲜银耳的“椰毒假单胞菌”污染率,在所有食品中最高。

玉米面

玉米面发霉后,也会产生致命毒素“米酵菌酸”。

木耳的吃法木耳虽然毒素很多,但也是营养非常高的一种食物,与菇类并称“最佳菌类”。

木耳的吃法也有多种多样,凉拌、清炒都可以,但万不可泡太久,更不能吃隔夜木耳,切记!

小伙伴们,你们怎么吃木耳?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。