明朝末年有多少个藩王,养这些藩王每年需要多少钱?

朱元璋取得天下以后,废除了宰相制度,吓傻了各路文官。与此同时他又恢复了分封制度,再次吓傻了各路文官。为啥这么说呢?因为明朝的分封制度,那是玩真格的!

也就是说,老朱分封的诸侯王,清一色全都是手握实权的王爷。他们在自己的封地上,有绝对的自治权。财权、军权、政权,都在藩王手里,朝廷鞭长莫及。

老朱为啥要这么搞呢?难道他没听说过西汉的七国之乱、西晋的八王之乱吗?其实这要从老朱的出身说起。老朱是穷苦孩子出身,家里的父母兄弟基本都饿死了,所以老朱十分重视亲情。

他觉得天下是自己打下来的,自己的子孙,当然有资格占地为王。这么来看似乎也有道理,反正都是割韭菜的,祖先浴血沙场多年,凭什么输给你十年寒窗苦读?

因此,朱元璋在位期间,一口气封了25位诸侯王,基本都是自己的儿子。建文帝朱允炆登基以后,意识到了藩王的危害,因此开始削藩。结果一不小心惹怒了燕王朱棣,结果丢了江山。

一、朱棣和朱瞻基把各路藩王当成了地主家的傻儿子来养。明成祖朱棣登基以后,其实也意识到了藩王的危害。别的藩王不说,就说著名的九大塞王,个个手握兵权,随时可以和朱棣一样,起兵反抗朝廷。

屁股决定脑袋,等朱棣坐上了皇位,才知道建文帝当年的烦恼。但是没法子啊,他就是反对削藩才起兵夺取皇位的,难道他自己也要削藩吗?那不是啪啪打脸吗?

为此朱棣想了一个无奈的办法:把藩王圈养起来。

- 这是一个长期的计划,他首先剥夺了各路藩王的兵权,这些权力都收归朝廷所有。这么一来,藩王就不能公开募兵,自然也就没机会反叛了。

- 此外,朱棣还将各路藩王,迁到其他地方。比如说宁王朱权,本来在内蒙古的大宁,结果被朱棣调到了江西南昌。把这帮诸侯王迁出自己的老巢,更有利于管理。

- 再者,朱棣还削减了王府的护卫,加强了地方官府的兵力。这些在藩王封地的地方官府,不仅可以保境安民,更重要的工作,就是监视诸侯王。

朱棣这么狠,他的孙子明宣宗朱瞻基也不简单。

朱瞻基刚登基的时候,就碰上了叔叔汉王朱高煦谋反的事情。从此以后,朱瞻基对藩王也是深恶痛绝。

- 首先,朱瞻基下令,禁止藩王离开自己封地的所在城市。等于说,这些藩王出去自驾游的权力都被剥夺了,压根就没有自由可言。

- 其次,朱瞻基还禁止藩王与官员通婚。这可是一件令人头疼的事情,藩王的孩子不和官员通婚,难道只能跟韭菜们合伙过日子吗?这是朱瞻基防止藩王和地方官员勾结的好办法。

- 再者,朱瞻基下令,禁止藩王出来找工作。藩王每年都能从朝廷那儿拿工资,但不需要干活。准确来说,是不允许干活,也不允许参加科考,更不允许议论朝政,甚至连学习一门技能的权力都被剥夺了。

这等于是把藩王们当小猪仔给圈养了起来。从朱棣开始,一直到他的孙子朱瞻基时期,才算是把削弱藩王实力的事情,给彻底办成了。

二、明朝末年,藩王成为了朝廷的巨额负担。明朝后期的皇帝,似乎对老祖宗的政策有什么误解。朱棣、朱瞻基,之所以给藩王优厚的待遇,主要是为了削弱他们手里的权力。

这事儿一旦办成了,那么待遇方面的事情,是不是可以缓一缓了?毕竟明朝初年,藩王数量少,不愁发工资。可到了明朝末年,藩王数量惊人,藩王的工资已经成为了朝廷严重的负担了!

可这个时候,明朝末年的那帮皇帝,依旧按照老祖宗的意思来办事,哪怕前线军费亏空,也照旧足额发放藩王的工资。好家伙,这么一搞,直接把大明朝给干没了!

据统计,明朝末年,从朝廷领工资的宗室,至少有40万人之多。别觉得这个数字很惊人,你要是知道明朝宗室的繁衍能力,也就不会奇怪了。

藩王们闲下来没事做,只能在家娶媳妇生孩子!每生下一个孩子,那就多了一份俸禄,因此藩王们疯狂娶老婆,疯狂生孩子,就是为了多拿钱。

生下五六十个孩子的藩王,那都不算多。据统计,明朝庆成王朱钟镒,生了超过100个孩子。过年聚会的时候,兄弟姐妹们,居然互不相识。

明朝的宗室,大致上分成这么几个等级:亲王、郡王、镇国将军、辅国将军、奉国将军、镇国中尉、辅国中尉、奉国中尉等。

这些人,全都是明朝的宗室,全都要从朝廷那儿领工资。一般来说,亲王每年的俸禄是1万石,郡王是2千石,镇国将军是1千石,辅国将军是800石,奉国将军是600石,镇国中尉400石,辅国中尉300石,奉国中尉200石。

除了这些基本工资以外,宗室们还有大量封地。这些田产是宗室们的私人财产,算是额外的收入了。这些土地上的佃户,只需要向宗室们缴纳租金,无需再向朝廷交税。所以说无形中,也是对明朝朝廷收入的一种伤害。

比如说,万历的胖儿子福王朱常洵,一口气就得到了2万顷田产。时人称之为福王肥而天下瘦。

所以说,到了明朝末年,这些宗室每年的开支,都成为了明朝朝廷的巨大负担。比如说周王藩这一个家族,光工资,在嘉靖四十三年,就要从朝廷拿走192万石之多。

三、明末已经完全负担不起宗室们的工资了。在嘉靖年间,地方财政负担不起藩王工资的现象,已经出现了。

- 山西地区,曾经有22年,无法拨付宗室俸禄的现象。而且每隔一年,就需要向朝廷申请一些救济银。朝廷也没钱,只能把盐银的收入,划出一部分给山西的藩王当工资,专款专用。

- 广西地区,嘉靖年间每年收入23万石,可拨付给藩王和军官的工资,就达到了35万石之多。压根处于入不敷出的状态,因此也只能向朝廷求救,嘉靖还是老规矩,又从盐银里拨款填补亏空。

- 河南地区的藩王最多,因此财政压力也最大。嘉靖刚登基没多久,河南就上报,已经拖欠了藩王工资多达120万石,而且每年都在增加。地方政府无奈,只好提高折银比率来增加税收。

嘉靖年间,已经出现了严重的拆东墙补西墙的现象,所以说到了崇祯年间,这种现象就更严重了。

所有的经济负担,最后都会转移到韭菜身上。原因很简单,因为韭菜不团结,手里又没有家伙,跪久了不懂得反抗,所以很好收割。结果李自成、张献忠之流就出现了。

这些皇帝,宁可得罪天下人,也不愿意得罪宗室,对自己家的人是真心好。因此丢了江山,一点也不可惜。

明朝末年有多少个藩王,养这些藩王每年需要多少钱?

明朝末年的藩王数量十分巨大,而且占有全国多数的土地,一些藩王,比如福王,甚至还享有一定区域的盐铁专卖权,可以说富得流油。

当年朱元璋实行这个制度,本意是让自己的子孙不要像自己一样过苦日子。虽然朱元璋对于臣子极尽刻薄,但是对于自己的孩子,可谓是溺爱至极。

朱元璋规定,凡是朱氏宗亲,都能获得朝廷优厚的俸禄,俸禄包括银子和田地,亲王每年的禄米,每年可达1万石,除此之外还会赐予一百顷以上的田地。

朱元璋实行这一政策的本意在于赡养子孙,但他所没有料到的是,到了明朝末年,他的子孙已经多达数百万,以至于成了朝廷巨大的经济负担,这些亲王没有政治权力,不需要工作,但却拥有极高的经济特权,这使得他们成了朝廷身上的蛀虫,是大明王朝最大的痼疾。

这些亲王的财产有多少?根据《明实录》的记载,河南地区在万历六年时,以福王为首的九位宗室藩王大概占有河南田地的十分之一,其中福王由于颇受万历宠爱,竟然拥有田地3万顷,还获得了河南部分地区的盐铁专卖权,可以说是富可敌国。

仅仅这九位王爷就占了河南十分之一的土地,这还不算其他聚居在此地的其他较小的亲王,保守估计,朱氏宗亲占有的土地至少占据当地的三分之一。

明朝末年,由于小冰河期到来,农业生产受到极大打击,贫富差距在此刻顿时暴露无遗。富者田连阡陌,贫者无立锥之地成了这个时代最大的缩影。

其中受灾最严重的陕北,已经到了人吃人的地步。

面对如此大的饥荒,明朝政府却内忧外患,财政紧张,除了满清入侵消磨了军费,赡养朱氏宗亲也成了财政的巨大负担。

根据记载,万历三十三年,全国的宗室人口已经多达15万7000人,按照朱元璋规定的待遇,每年需要供给他们的钱粮已经超过了全国田赋收入的总和,这意味着明朝政府的财政即使赡养宗亲就已经极为勉强,更遑论救济灾民或充当军费。

万历初年全国财政支出1854万两白银,光在宗室上就花了552万两,近乎三分之一。而同时万历三大征耗去的白银总数不过才1280万两白银,仅相当于两年多赡养宗室的数目,可见宗室花费之大。

万历年间就如此严重,更遑论崇祯年间,这些明朝体制下最大的受益者,却在朝廷危难之际选择袖手旁观、醉生梦死,继续花天酒地,他们的奢靡可以说加快了明朝的灭亡。

在农民军到达河南时,福王依然不肯捐出一分钱给朝廷筹备军费,其依然醉生梦死,当李自成攻陷洛阳时,看到福王白白胖胖,便立即将其烹杀解恨。

在比如蜀王和楚王,虽然家里钱财堆积如山,依然不肯为国家出半分力,最终全都落入了张献忠手里,史料记载,张献忠从他们家中搜刮出的财宝达金银数百万,载数百车不尽,足见其富裕。

对朱氏宗亲的纵容更显出崇祯皇帝的愚蠢和软弱,在国家即将灭亡之际,依然供养着这些寄生虫一样的家伙,耗尽了国家的财政,以至于明朝由于无力赈灾和筹集军费而亡于李自成和满清之手。

而那些宗亲们,再一次告诉了我们什么是醉生梦死愚不可及,他们没有意识到,他们的特权全赖于明朝是否存在,一旦新的统治者出现,那么杀猪过年可以说是板上钉钉了。

明朝末年有多少个藩王,养这些藩王每年需要多少钱?

朱元璋可能是穷怕了。

所以,老朱当了天子后,在古代分封制的基础上建立了藩封制度,并以之为万世不变的祖训。

老朱的这个举措,一是为了依靠宗室,“屏藩王室”,加强对天下的统治;二是为了给子孙后代留下优越的生活条件。

然而,朱元璋无论如何也想不到:自己给大明挖了一个大大的坑。

这些宗室在“屏藩王室”上没有什么卵用,却成了大明王朝沉重的负担。

朱元璋的“初心”朱元璋的藩封制度,首先是为了屏藩王室。

通过分封诸子到各地,朱元璋将军权由开国名将逐步回收到诸子手中。

按照他的设想,诸子可以协助天子,加强对天下的统治,尤其是分布在边塞的“塞王”,可以节制诸军,替大明守住边疆。

除此之外,朱元璋也希望给子孙后代足够的物质保障。

按照制度,皇帝的儿子(除嫡长子为太子外)都封为亲王;亲王的诸子(除嫡长子袭爵)封为郡王;郡王的诸子(除嫡长子)封为镇国将军···一级一级,直到乡君。

朱元璋希望让尽可能多的子孙后代享受爵位,永享富贵。

他规定:皇室后人可以不必从事任何职业,每一个皇室后代的消费都由国家来承担。

明人感叹:我朝亲亲之恩,可谓无所不用,其厚远超前代矣。

在朱元璋看来,这样的制度,既是“打虎亲兄弟”,靠着自家兄弟屏藩王室,实现大明的稳定,又是“亲亲之恩”,确保子孙后代的荣华富贵,可谓两不耽误。

可是,老朱这一次是真想错了。

越来越没用朱元璋初封诸子时,效果还不错。

秦王、晋王、燕王、代王等人都有相当的军事才能,确实在对北元的作战中发挥了不小作用,达到了“屏藩王室”的效果。

然而,老朱一走,原本要“屏藩王室”的老四朱棣,却转头自己作了天子。

朱棣自己是藩王起兵当上天子的,自然不相信藩王能“屏藩王室”的设想,继续削藩,限制诸藩王权力。

由此之后,诸藩王不是能不能“屏藩王室”了,而是敢不敢“屏藩王室”了,但凡你表现出对政治有兴趣,都会被天子警惕、打击。

因此,明代诸藩王“自觉”远离政治了。

到明朝末年时,诸藩王的“自觉”已经到了令人不可理喻的地步。

明末朝廷危在旦夕时,崇祯号召诸皇室募捐,藩王们有的“象征性”出资,有的甚至一毛不拔,完全不觉得自己和大明王朝命运一体。

“屏藩王室”?早就成了一句笑话。

朱元璋高估了后代“亲亲”之间的羁绊,却低估了后代们令人震惊的造人能力。

惊人的造人值得注意的是:藩王的数量,在大明一代一直不多,朱元璋封藩王25位。而整个大明一代,册封的藩王也不过68位,追封20位;崇祯时,藩王数量也不过33人。

所以,带来沉重负担的,并非藩王数量,而是各藩府下急剧膨胀的宗室人口。

朱元璋自己就有26个儿子,16个女儿。亲王、郡王以下男女58位(包括孙子)。

朱棣时期,这个数字增加到127。

其后,朱棣限制各藩王的活动,宗室人口开始“起飞”。

宗室们别的都干不了,为大明建功立业的唯一方式就是造人。

到正德年间,亲王30位,郡王250位,将军、中尉2700位!

嘉靖八年时,亲王30位,郡王203位,世子5位,长子41位,镇国将军438位,辅国将军1070位,奉国将军1137位,镇国中尉327位,辅国中尉108位,奉国中尉280位,未名封者4300位,庶人275位。

万历23年时,宗室人口已经膨胀到了115700多人!

中间膨胀过程略去,直接上结果。

1644年,在籍宗室人口达到332855人,见存221667人。

膨胀的宗室人口,给大明王朝带来了沉重的负担。

入不敷出的“岁禄”朱元璋给后代的待遇是极高的。

关于禄米,他原本规定:亲王5万石,郡王6000石,郡王子15岁时,得60亩永业田,其余公主、亲王女各有禄米。

不过,仅仅过了十几年,朱元璋感觉有点吃不消了。

于是,朱元璋调整为:亲王万石,郡王2000石。

尽管如此,这已经是极高的成本了。亲王万石,其禄已经是大明官员最高收入的7倍了。

而且,镇国将军及其子孙,每添一人,就要增加200-1000石的禄米。

如此,随着宗室人口的迅速膨胀,各藩府所需的禄米越来越多。

到1615年时,宗室每年所需的禄米已经是大明一年田赋收入的1.43倍!

举天下之力,都养不起呀!

朝廷养不起,自然是要诸藩“自己解决”了。

而“自己解决”的危害,比财政负担的危害更大!

土地诸藩建立时,都领取了一定的庄田,比如,朱元璋就给亲王1000顷。

此后,天子有时会赐予,诸藩也会乞请,增加田地。

这些都好说。

随着宗室人口增加,诸藩压力加大,他们开始利用法律特权、经济特权,开始强占田地。

这种占地的影响是极大的。

万历时,成都府十一州县,王府占了十分之七,军屯十分之二,民田仅有十分之一!

如此,朝廷可征的田赋大为减少,而失地农民也大为增多。

一边是没有土地,只能造反的人民,一边是征不到赋,拿不出钱镇压、安抚起义的朝廷。

如此朝廷,自然就瓦解了。

其他除了土地外,藩王还有其他“路子”。

历代明帝都曾将一些地区的商税、鱼刻岁米赏赐诸王。

诸王除了乞请外,还利用特权,自己去“搞钱”。

他们在水陆要津私设税关,向过往商贾征税。

此外,他们还开设店铺,经营各种垄断商品。

比如:历来都由朝廷直接专卖的食盐。

诸王经营食盐,既搞乱了生活必需品的物价,加重百姓负担,又影响了国家收入,使“三镇之军需,九边之储饷,无所措办”。

如此朝廷,自然瓦解了。

朱元璋无论如何也想不到,他子孙后代所需的俸禄,会膨胀到比大明一年田赋税收还多!

他也想不到的是,他的子孙后代,会通过兼并土地,经营食盐等方式,使朝廷收入锐减,百姓没有活路。

当然,他最想不到的是:拿了这么多的藩王、宗室,居然在大明有危险时无动于衷,坐视大明覆灭!

明朝末年有多少个藩王,养这些藩王每年需要多少钱?

明朝藩王分为两等,一是亲王,二是郡王,亲王从数量上来说,其实并不算多,从洪武三年朱元璋把他的儿子们封为第一批藩王(包括秦王、晋王等九王),到崇祯十四年崇祯帝封他的两个儿子定王和永王,一共有67个亲王,但是这些亲王,有的年纪小,没有真正的到藩地建国开府,有的因为无子或中途有罪被撤废,到了明朝末年,实际上还存在的亲王只有28个,说实话,28个亲王,并不算多。

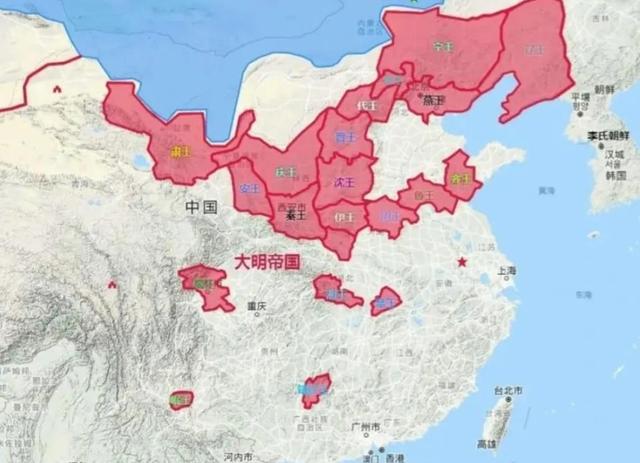

- 明朝初期的亲王分布图

明朝的藩王问题,其实主要是郡王太多,明朝的规制是只要是亲王的儿子,除了长子继承亲王爵位以外,其他的儿子基本上都可以封郡王,由于明成祖以后对藩王在政治事业上严格限制他们的活动,然后在生活上尽量满足他们的享受,所以亲王们除了在家生孩子以外,真的没事可作,明末的才子张岱说:

我明自靖难之后,待宗室其制愈严愈刻。在诸王之中,乐善好书者固百不得一,而即有好饮醇酒,近妇人,便称贤王,遂加奖励矣!

- 明成祖以后的主要亲王分布图

酒足饭饱就睡觉,明朝的亲王们生儿子的能力超级强,这样郡王的规模就很大,到了明末郡王的规模超过600个,分布在全国各地。关键是郡王们也很会生,朝廷可不是光亲王、郡王养起来啊,他们的儿子、女儿也都要养起来,这个数量就大得吓人了,明末这个亲王、郡王加上他们的子女至少超过20万人。

- 明代鲁王墓出土亲王冕冠

因此明末养藩王花的钱就是天价,朝廷根本养不起,明末的天启年间,有人给朝廷算了一笔账,当年养藩王及其子女共需支付禄米396万石,但当年全国田赋收入一共才只有257万石,也就是光解决藩王们的吃饭问题,朝廷的财政赤字就会高达43%,所以朝廷实际上是已经养不起这帮人了,拖欠工资那是常事,因此明末的藩王的日子也不好过,因为朝廷根本无力及时和全款支付他们禄米。

明朝末年有多少个藩王,养这些藩王每年需要多少钱?

经王毓铨先生统计,明朝一共有亲王60人、建藩就国者50人,明亡时天下共有32位亲王,即32位藩王。

(1)明末藩王基本统计

朱元璋24子为亲王;朱棣2子;仁宗9子;英宗7子;宪宗10子;世宗1子;穆宗1子;神宗6子。因为有的亲王当了皇帝、无子国除、犯罪国除等,还剩32位藩王。即秦王、晋王、周王、楚王、鲁王、蜀王、代王、肃王、庆王、岷王、韩王、沈王、唐王、赵王、郑王、襄王、荆王、淮王、德王、崇王、吉王、徽王、益王、衡王、荣王、潞王、福王、瑞王、惠王、桂王、定王、永王。28位国除藩王中,有18位都是因为没有儿子而国除。

(2)藩王府花费巨大,宗室人口众多

亲王的藩王府内除了亲王还有郡王等各类级别,这些统称为宗室。藩王属下的宗室人口才是问题的关键。例如开封的周王府是明朝最大的藩王府,郡王达48位,宗室五千多人。隆庆初年就有5235人。明末藩王府有多少宗室已经说不清了,从最权威的《玉牒》看:最少13万人。

(3)天下财政不足供应藩王

藩王的俸禄,在明初实行“米(本)钞(折)兼支”,对亲郡王各折半;三分本色七分折钞或四分本色六分折钞等方式。为了应对折给自己的俸禄的损失,各藩王往往会加大老百姓负担用以弥补自己的损失。

比如明英宗时,靖江王府派太监征米时,每石米市价折钱二三百文,靖江王府竟然要七百到一千五百文。宁王朱奠培则收白银一两五钱,拿不出来的话加征耗米八斗。

明政府无法供养宗室,从嘉靖三十二年开始就非常明显了。例如:当时,天下岁供京师米才四百万石,而各地藩王竟有八百五十三万石。山西一省全省的存米麦数量不过152万石,宗室禄米却需要312万石;河南有84万石,宗室则需要192万石。

晚明的军费(30%到50%)、宗室花费(20%到55%)、官员支出(14%到28%)这三大开支甚至占据了财政支出的99.95%,而赈济不足5‰。从这点看,藩王宗室花费可以说对明朝灭亡有很大责任。

明朝末年有多少个藩王,养这些藩王每年需要多少钱?

崇祯十四年正月二十日,明朝发生了一起骇人听闻的“食人事件”!

福王朱常洵被闯王李自成的部队所俘获,闯军并没有像对待一般明朝官员一样将福王一杀了事,反而是将这个300多斤的大胖子,同几只梅花鹿一起洗剥干净,扔到了一口铁锅里煮熟了,和军中高级将领们分食。这就是令崇祯君臣十分震惊的“福禄宴”。

整个行刑过程极为残忍,福王在被丢入锅里时还没有死,水中的高温促使着让他拼命地往外爬,但起义军的士兵一遍又一遍地用长矛把他戳回锅中。

听到他的嚎叫声,围观的士兵们发出阵阵欢呼,场面之惨烈诡异,让人心惊不已。

朱元璋可能永远也不会想到,自己的子孙后代,竟然会成为百姓们恨不得生吞活剥的对象。

明末农民起义之所以难以剿灭,这些藩王、宗室对百姓的盘剥正是原因之一。但藩王们成为明朝最大的食利者和蛀虫,并不能完全怪朱元璋,他的儿子朱棣才应该算是罪魁祸首。

这还要从明朝特殊的藩王制度说起。

许多人觉得,朱元璋这位农民出身的皇帝,因为自己曾经吃过太多苦,所以才定立藩王制度让子孙后代能够永享富贵。但说实话,这种想法其实有些太小瞧这位开国皇帝了。

事实上,朱元璋他先是明朝皇帝,其次才是老朱家的大家长。对于这一点,朱元璋的心里还是很清楚的,因此他的许多措施,都还是以国家利益为先。所以一旦发现自己侄子、女婿贪赃枉法时,他都会毫不留情地选择大义灭亲。

那么,他为什么要创立给明朝财政带来巨大压力的藩王制度呢?这可能与当时的基本国情有关。

有些读者会以为,明朝建立以后,整个国家就迎来了统一与和平。但实际上恰恰相反,直到朱棣继位后,明朝还与盘踞在漠北的残元势力爆发了多次战争。在朱元璋时代,这种军事摩擦就更加频繁了。

为了防备蒙古,明朝不得不在北边边境处处屯兵设防。但屯兵就意味着军权的下放,一旦遇见一两个有野心的将领,又很容易会出现拥兵自重、割据一方的局面。

这种情况下,朱元璋采用了一种在当时看来“完全没毛病”的解决办法:怕将领们忠诚度不够,用儿子监视他们啊。没错!在朱元璋的早期构想中,藩王的定义并不是混吃等死的废物,而是帮助他“藩屏宗室”的得力助手。看一下他开国之后册封的那些藩王明单就知道,这些藩王们可没有一个善茬。西安秦王、太原晋王、北平燕王、大同代王,这些都是曾经跟随朱元璋打天下的“猛将”。

当然,为了确保自己的儿子们也萌生野心,动不动来个“拥兵自重”什么的气死自己,朱元璋还特别规定了这些藩王们,平时能调动的只有五千到三万的王府卫兵,只有在外敌入侵的情况下,他们才可以根据实际情况掌控当地的军政财权。

这种构想听起来是不是非常合理?非常严谨?非常套路?但可惜的是,这种构想被自己的儿子朱棣给彻底推翻了。

以“靖难”起家的朱棣,用种种反套路反常规的方式,将建文帝踢下了皇位。说来有些魔幻,他起兵之初,昭告天下的檄文里多次痛斥黄子澄等人削藩的举动,但等到自己登基称帝后,藩王制度就开始成了他的心头大患。

有了自己侄子削藩倒台的前车之鉴,朱棣削藩时的方式更加轻柔,他一边给藩王们以更好的待遇,一边用功臣代替藩王来为自己守边。

于是,这些藩王们一个接一个成了没有兵权但地位尊崇的“吉祥物”。类似宋太祖“杯酒释兵权”一样,明成祖是用优渥的待遇从藩王手中换来了兵权。从当时来看,这种结果似乎是皆大欢喜。然而,明朝财政崩溃的根源,却因此埋了下来。

藩王们享受着天下最好的资源,却被朱棣限制在自己的藩国中没有出入的自由。如此一来,在家造娃成了他们最好的“运动”,很快藩王们就展示出这种繁衍速度的恐怖性!

到了崇祯四年,大明共有藩王32人,听起来并不算多,但需要注意的是,这些藩王之后,还有五百位血缘关系密切的郡王,以及级别依次降低的镇国将军、辅国将军、奉国将军……奉国中尉,这才是“宗室”的全部。

即使是品阶最低的奉国中尉,每年的俸禄都有二百石。与藩王和郡王相比,这些明目不同、待遇却相差无几的“将军”们是国家需要出资赡养的大头。根据统计,明末时明朝有记录可查的宗室,达十三万人。

除了每年吞噬明朝的财政收入外,藩王们也是“生财有道”,强抢民田、放高利贷,这些皇亲国戚们敛聚的财富可谓是堆积如山。这也是为什么明末农民起义军,频频对这些藩王下死手的原因。而那位被做成“福禄宴”的福王,只不过是明末万千宗室中比较倒霉的一个罢了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。