北魏定都平城能够统治100多年,为何一迁到洛阳仅仅40年就灭亡了?

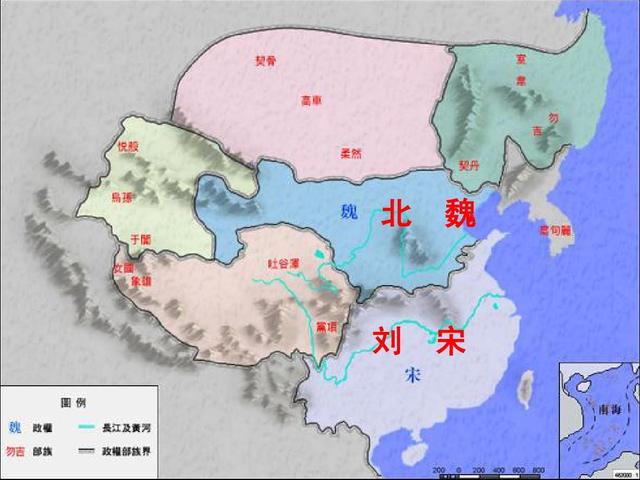

北魏刚建立那会儿,拓跋珪把都城设在了平城,也就是现在的山西大同。这地方有一个好处,那就是靠着北方草原比较近,打柔然很方便。

但也正因为这个原因,使得北魏常年被北方的柔然袭扰。公元439年,北魏太武帝拓跋焘,完成了北方的统一。可很多人不知道的是15岁的拓跋焘刚登基,做的第一件事就是北伐柔然,而且打了好几次。

为啥?原因很简单,北魏要想争霸中原,就必须要先解决后顾之忧。每次北魏想要南征,柔然就来搞一下子,这不把人给烦死吗?所以说拓跋焘先把柔然给打服了,再兼并大夏、北凉、北燕、仇池等政权,就容易多了!

不过北方草原民族,行动迅速,来得快走得也快,你还找不到他们的根据地。因为他们的全部家当,都在马背上,随时能搬家。所以说柔然一时半会儿消灭不掉。

既然如此,北魏便开始在北方设立军镇,以此抵挡柔然的入侵。这些军镇,统称为北魏北方六镇。我们先把北方六镇放一放,等下要用到他们。

一、孝文帝元宏南迁,是为了促进民族融合。公元494年,北魏发生了一件惊天动地的大事情,那就是迁都!这事儿对北魏群臣来说,可谓是相当煎熬。为啥?因为群臣们的不动产基本都在平城,忽然迁都,让这些房产、商铺变得一文不值。

你说群臣的损失谁来弥补?很显然,平城出现了利空的消息,抛售房产的情况屡见不鲜。可接盘的少啊,大家又不是呆子,明知道有迁都的可能,还往里跳,这不是白白做了韭菜嘛!

因此群臣的身价暴跌,他们将所有问题,都归罪于孝文帝释放迁都信号这件事上。因此百般阻挠是少不了的了!

元宏有自己的考虑,他觉得平城距离中原地区,还有很远一段距离。要想汉族和鲜卑族融合在一起,就必须要将鲜卑贵族们,扔到中原汉地去。

汉化改革,是元宏一生的夙愿。他倡导大家习汉俗、穿汉服、说汉话,甚至把姓名都改成汉人的姓名。比如说原来北魏皇族是拓跋氏,可元宏偏偏将其改成了“元氏”。

这件事意义重大,有利于促进民族融合。但所遇到的阻力也是可想而知的,大量鲜卑贵族都不服气,不愿意这么干。

为了彻底汉化,元宏只能选择迁都洛阳。但是阻力依旧很大,那么元宏怎么搞的呢?他可就聪明了。

公元493年,元宏扬言要南征南齐,而且还真的带了30几万大军出发了。可到了洛阳以后,大军遇到了大雨天,很明显,继续往前进军,无异于找死。

这个时候群臣劝谏,希望元宏能放弃南征。可元宏却表示,大军劳师远征,却无功而返,这不是瞎折腾嘛!要么迁都,要么继续南征,只有这两条路可走!

大臣们连忙表示:还是迁都好了!丢了房产,总比丢了小命强得多。

元宏表面上很无奈,连连叹气,回头躲到被窝里,立马笑出了猪叫声。迁都的事情,就这么被元宏给搞定了。从此以后,北魏的都城就成了洛阳。

二、迁都洛阳,带来了哪些隐患?迁都洛阳,从长远来看,的确有利于民族融合。至少可以让鲜卑族和汉族逐渐融为一体,这事儿还真的办到了。

可历史留给北魏的时间可就不多了,公元494年,孝文帝迁都洛阳。可到了公元534年,北魏就灭亡了!等于说两件事之间,只相差了40年而已。

这不得不让人将两件事联系在一起,是不是孝文帝迁都洛阳,间接造成了北魏的灭亡呢?毕竟迁都前,北魏的统治,已经持续了108年之久。

你要说没关系,那是不可能的。那么迁都带来了哪些隐患呢?

第一,北魏内部离心离德。

说老实话,这次迁都对皇帝及其子孙来说没什么毛病,甚至有很多好处,毕竟有利于统治。可对群臣和其他贵族来说,那可就倒了血霉了!

这些人的家族,累积了几代人的财富,很可能因为这一次迁都,变得一文不值。我举个很简单的例子,如果现在迁都,京城的学区房还有人要吗?就算有人要,也得大打折扣了!

所以说,那个时候北魏群臣和贵族们的心都在滴血啊!他们和皇族之间,已经开始离心离德。因此等到北魏叛乱四起的时候,也没个人正儿八经地想要帮老元家一把。

第二,北方六镇备受冷落。

刚才说了,北方六镇还有用。北方六镇也就是沃野镇、怀朔镇、武川镇、抚冥镇、柔玄镇、怀荒镇等六镇。

刚成立的时候,北方六镇绝对是北魏的香饽饽。那时候他们主要负责防备柔然,若干贵族家庭,都愿意将子孙送到北方六镇镀金。

只要在那边稍微立个小功劳,再回来,那什么高官厚禄都容易得到了!而且平城距离北方六镇很近,这使得北方六镇不仅有守卫边疆的职责,还有保护都城的重任。

因此,最初北方六镇备受荣宠,绝对是北魏王朝的明星。可伴随着时间的推移,柔然内部矛盾逐渐激化,已经很长时间没有南下了。

贵族子弟在北方六镇无法立功,渐渐也就不来了。朝廷对北方六镇的拨款,也就没那么大方了。等于说这地方失去了原有的重要性了!

在这个档口,备受冷落的北方六镇,又遭到了迎头痛击,孝文帝要迁都了!原本守卫边疆的职责已经淡化了,如今保卫都城的重任也即将失去。由此可见,北方六镇彻底被历史给抛弃了。

这个时候,北方六镇的军官们,依旧想要维持昔日的荣华富贵,只有一个办法,那就是压榨普通士兵和当地百姓。

大量士兵的军饷遭到军官们克扣,吃空饷的现象屡见不鲜。这还得了?因此在公元523年,一场浩浩荡荡的六镇起义就这么爆发了。

我们看时间就会发现,六镇起义距离北魏孝文帝迁都,只有29年时间而已。正是这段时间,将矛盾给彻底激化了。也正是六镇起义,将北魏王朝推入了坟墓。

总结:改革的力度太大,时间太仓促。孝文帝汉化改革,本身问题不大,而且也是经历了文明太后酝酿后,才逐渐实施的。可以说,孝文帝元宏启动汉化改革,并不鲁莽。

但是元宏的改革力度实在是有点太猛了,比如说元宏不仅让百官穿汉服,还让所有鲜卑百姓也要穿汉服,不允许穿胡服。

孝文帝迁都洛阳对群臣们的打击当然是最大的,可到了洛阳以后,孝文帝不允许群臣在朝中用鲜卑话交流,否则就得提前下岗!

不久之后,孝文帝更是规定,所有迁徙到洛阳的鲜卑人,必须要葬在洛阳,不允许送回平城安葬。这是孝文帝瞧好了,大量鲜卑人只打算在洛阳度假,随时准备开溜回平城。

这么多条生猛的政策,如果能分几代人慢慢完成的话,或许北魏就没那么多激化的矛盾了。可孝文帝偏偏在自己手里全部要求完工,这不是把北魏扔到火堆上烤嘛!

所以说,汉化改革没问题,可改革过于生猛仓促,这是最大的弊端。文火才能炖出一锅好汤,把火开到最大,往往适得其反。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。