为什么近代签订不平等条约时候甚至各国都点名让李鸿章去签订,否则不予谈判,这对西方列强有什么好处吗?

为啥?因为李鸿章熟悉业务啊!他对签订不平等条约的这一套流程太熟悉了,这辈子啥事儿干得都没这件事驾轻就熟。

你说派个不懂流程的来,是不是每次都要重新给他培训一下流程?好家伙,这代价太大了!列强表示很麻烦,还是找个熟悉流程的李鸿章来好办。

还有个原因就是,列强对李鸿章太熟悉了。一到要签订不平等条约,清朝就派李鸿章来,他那一套谈判的套路,大家几乎门儿清,你说不让李鸿章来,又该让谁来?

所以说老李这辈子居然跟列强签订了30多个不平等条约。其中比较著名的有:

1876年9月13日,李鸿章与威妥玛在烟台签订《中英烟台条约》。

1885年4月18日,李鸿章与日本在天津签订了《中日天津条约》。

1885年6月9日,李鸿章与巴特纳在天津签订了《中法会订越南条约》。

1895年4月17日,李鸿章与伊藤博文在日本马关签订了《马关条约》。

1896年6月3日,李鸿章与罗拔诺夫签订了《中俄密约》。

1901年9月7日,李鸿章与11国公使签订了《辛丑条约》。

李鸿章从政54年,亲自参与签订了30多个不平等条约,这种经验,放眼整个大清国,你是不是也找不到第二个?所以说这也是个人才能,全靠经验打拼出来的,完全不靠关系。

一、李鸿章前期对列强,是骨子里害怕。仔细研究李鸿章签订不平等条约的历史,我们就会发现,这些条约中,比较厉害的主要集中在1885年以后签订的。

1885年是中法战争结束的年份。1884年,法国再次入侵越南,当时越南是清朝的附属国,自然有必要保护一下越南。

因此中法战争就这么开打了。结果恭亲王奕䜣领导下的内阁,做出了错误的判断,以至于清军惨败于北宁之战。慈禧利用机会罢免奕䜣和他的内阁成员,改组军机处,李鸿章走向台前,成为了慈禧的忠实粉丝。

李鸿章在1884年4月份,就已经跟法国签订了《中法会议简明条约》。结果6月份双方又开始开打,这回清朝陆军比较给力,老将冯子材在镇南关之役中,把法军胖揍了一顿,夺回了文渊、谅山等地,重伤法军东部统帅尼格里。同时导致法国总理茹费理及其内阁集体下台。

按道理清军大获全胜,不该签订啥条约了。可惜此前南洋水师惨败于法军,李鸿章觉得有了个台阶,要不咱们就借坡下驴算了!因此主动申请跟法国签订了《中法会订越南条约》。

好家伙,战场上属于一胜一负打了个平手的状态,而且陆军战绩的重要性远高于海军,因为这是实打实攻城略地,结果还签订了不平等条约。左宗棠当时病重了,得知这个消息以后气得拍大腿,直言:10个法国将军,都不如一个李鸿章坏事儿!

不光是清朝内部,世界上各国列强,都对这个叫李鸿章的中国人刮目相看。得嘞,以后签订条约的事情,别人也别插手了,全都让你老李来办好了!

李鸿章当时没出去看过,他只是从自己的经验中看得出,列强的洋枪洋炮和军舰实在是太厉害了,所以打心眼里觉得清朝必须要好好发展,才能在未来赢得战争。因此他此时对列强是实打实的害怕。

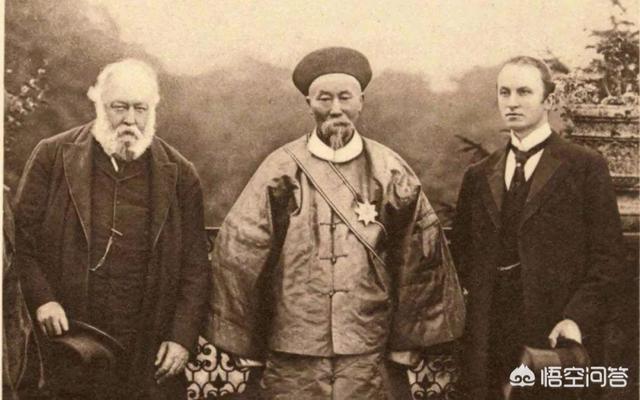

二、列强把李鸿章当成了老熟人,不找你找谁?第一,李鸿章和列强互相熟悉。

李鸿章也不是一无是处的人,在签订《中法条约》以后,李鸿章也开始厉兵秣马,组建属于清朝自己的北洋水师。

他花了一大笔钱,从西方购买了一堆军舰,又高薪聘请了一堆水师作战教官回来,打算训练出一批属于清朝自己的水师人才。

也是这期间,李鸿章开始放眼看世界。他认为列强厉害的无非就是洋枪洋炮和舰队,只要把这些东西都买回来,那清朝同样可以强大起来。

所以李鸿章和列强们,在甲午海战之前,长期保持着良好的通商关系。列强不认识慈禧,也不认识光绪,他们只认识李鸿章。

第二,《马关条约》让列强们眼前一亮。

可以说李鸿章的确是一个老臣谋国之人,他的策略是曲线救国,低调求发展。可惜西方列强让你低调,而东方的日本,却按捺不住了。

日本经历了明治维新以后,突然就强大了起来,这事儿可把清朝吓坏了。慈禧觉得日本是蕞尔小国,不足为虑,可是李鸿章真切地明白,西方列强好糊弄,可隔壁这个邻居是真不好糊弄。

因为日本从上到下都在节衣缩食,把省下来的钱用来购买军舰,以此壮大海军。他们的目标只有一个,那就是一定要超过清朝海军的力量。

结果甲午战争中,日军海陆两军全线获胜,陆军直逼山海关,海军将北洋水师打得全军覆没。《马关条约》的签订再次震惊全世界。

为啥?因为日本的要求如此苛刻,李鸿章居然答应了?2.3亿两白银,割让台湾群岛、澎湖列岛给日本,好家伙,这胃口太吓人了。

但就算是这样,李鸿章居然答应了。其实这不是李鸿章的锅,本来李鸿章在前线跟日本谈判呢,慈禧这边发了封电报给李鸿章,表示:如果砍价不顺利,就这么签算了!

结果这封电报被伊藤博文的人给截获了,本还想做出一点让步的伊藤博文,立刻改口表示:要么签约,要么再打!

老李没办法啊,被慈禧这波操作坑惨了,只好签订了《马关条约》。其他列强可不知道这些内幕,所以纷纷朝着李鸿章竖起了大拇指:李中堂果然大方!以后签约只认李中堂了!

李鸿章一脸无奈,连连摆手:哪里哪里,这都是老佛爷照顾我!

总结:可以说,李鸿章去了趟日本,确立了他在列强心目中的地位。谁都没想到李鸿章能这么大方(其实是慈禧大方),所有列强都觉得,自己过去跟清朝签订的条约都亏本了。于是乎一定要再找机会跟清朝签约。

你看,想什么来什么,慈禧立刻又送了一波机会给这帮列强,而且是阳光普照的那种机会:慈禧宣布向11国列强宣战!

恐怕地球上也就慈禧有这能耐了吧?结果11国联军浩浩荡荡杀入了京城,吓得慈禧撒丫子就跑路了,结果谁来收拾残局?当然是李鸿章啊!

又到了签约的日子,11国列强们排排坐,就等着清朝的使者过来。奇怪的是,来一个他们就轰走一个,为啥?因为他们只认老熟人李鸿章!

当时李鸿章担任两广总督,死活不肯北上啊!最后真的是气得吐血了,才跑来北京跟这帮列强签订了《辛丑条约》,2个月后,也就是1901年11月,李鸿章被活活气死了。

参考资料:《清史稿》

为什么近代签订不平等条约时候甚至各国都点名让李鸿章去签订,否则不予谈判,这对西方列强有什么好处吗?

恃强凌弱、欺软怕恶,捡柿子往粑的摄,穷追不舍,强盗的一惯德性。和况李鸿章乃晚清皇太后慈禧跟前第一红人,说话管用,又无脊梁骨,不拿他当绵羊宰拿谁。题主别再拿近代中国曲辱史说事了,拜托!

为什么近代签订不平等条约时候甚至各国都点名让李鸿章去签订,否则不予谈判,这对西方列强有什么好处吗?

李鸿章在西方人的眼里是个既懂西方胃口又懂清朝国力,知道如何取舍的人物。这可以从内外两方面证明,一是李鸿章自筹资金建立规模庞大的淮军,经与太平天国的血战,消灭了太平天国政权,巩固了清庭的统治,获得了清朝当权者的清睐,至此平步青云,先后作过两江总督、直隶总督和内阁总理大臣,在满清当权者的眼中,李鸿章就是一个忠臣,一个可以信赖的人,这也是李鸿章屡次主导对外和谈的原因之一。

二是李鸿章了解西方政治制度、科技水平,这从他力主创立北洋海军就可以看出,他了解西方先进的军事技及能力,知道一味抵抗,满清就会亡国的道路,知道通过和谈、妥协来换取满清和苟延残喘。而西方也需要一个对他们了解,能作出让步的对手,在不付出巨大代价的情况下达到目的,何乐而不为之?

我想,以上这两点就是西方乐于和李鸿章和谈的主要原因!至于西方从和谈中得到了什么好外,还是让历史教科书来说明天吧!

如果你认为我分析的对,清关注!

为什么近代签订不平等条约时候甚至各国都点名让李鸿章去签订,否则不予谈判,这对西方列强有什么好处吗?

首先,当时的清朝官员普遍没有法律意识,而李鸿章是比较有法律意识同时也是能够代表清政府下决定的高官,因此西方列强愿意让李鸿章去签订。在这一方面西方国家吃了不少亏。鸦片战争开始后,由于承平日久清朝海防松弛,使得英国军舰取得了巨大的成果。7月攻占浙江定海,8月抵达天津大沽口外。此时的道光皇帝面对英军的攻城略地感觉到有点慌,急忙下令批答英国书,令琦善转告英人,允许通商和惩办林则徐,以此求得英舰撤至广州,并派琦善南下广州谈判。随后琦善与英国方面代表私下约订《穿鼻草约》,割让香港,赔款六百万元。此时的琦善虽然是两广总督,封疆大吏,但是一切还是道光皇帝说的算,道光皇帝听到琦善擅自割让香港,勃然大怒,将琦善送至京城革职查办,查抄家产,并对英国宣战。英国人惊呆了,原来清朝派过来的代表完全没有资格保证条约的实行,却敢许诺并签订条约。英国人明白过来竟然你两广总督的话都不顶用,那就让道光皇帝亲自同意吧,于是英国进一步扩大了侵略范围。清军多次被击败后道光帝只能派人再次与英军谈判,谈判代表为耆英,在得到道光皇帝全部允许后方才与英国签订了南京条约。从上述的例子我们可以知道,由于当时清朝官员普遍没有法律意识,导致他们认为签订条约就是一张废纸,可以作为缓兵之计,因此没有报告皇帝就擅自签订。而西方国家认为签订条约就是双方都同意了,应该立刻执行。这就导致由于皇帝反对最终导致条约失效的情况发生。因此,后来西方国家明白了那些官员说的话,签的字完全没用,要大清皇帝承认才有效力。而李鸿章有这个法律意识,不会欺瞒皇帝导致皇帝最终否决条约,同时李鸿章官位够大有一定权力背书,这可以节省很多的时间和精力。

其次,李鸿章签订了这么多不平等条约,肯定是驾轻就熟,也没啥心理负担,因此找他签字也会更加爽快。同时李鸿章也是一个“聪明”的人,不会那么头铁寸土必争,也省去了许多麻烦。

基于以上原因,西方国家都会去找李鸿章签订条约。

为什么近代签订不平等条约时候甚至各国都点名让李鸿章去签订,否则不予谈判,这对西方列强有什么好处吗?

首先李鸿章是大清慈禧太后的代言人,他能代表慈禧太后做决定。他大清的总管,也是外交的负责人,所以李鸿章他就是事实上的大清代言人,当然各国签订合同找到大清的代言人,签订的合同才能生效,合同也就能一步到位。

为什么近代签订不平等条约时候甚至各国都点名让李鸿章去签订,否则不予谈判,这对西方列强有什么好处吗?

首先近代签订条约无论中外均经过一番漫长扯皮过程,尤其二次鸦片战争前,为求尽快缔约,洋人都是求爷爷告奶奶般,同样满清官员都不是傻子,没人主动去背负卖国责任。(实际上也不懂外交一切规则,更别说缔约啥的。再说现在谁不知道,欠钱的才是大爷。)其中满人汉人的能力态度,洋人早就较量过了。

洋务运动开始后,不少汉人团练势力开始接触国际,不少吃亏,比如74年的天津教案严重打击了曾国藩的名声,可以说一辈子清名一朝沦丧,曾国藩抑郁而病亡,作为教训就是让自己儿子曾纪泽学习外交,并收复伊犁同俄国谈判,强行迫使俄国吐出咬住的肉。而李鸿章更是同德克鲁伯军购等签约,在国际上有影响力。

等甲午战争后,日本名同清开战,实际上仅同北洋势力开战,作为战胜方,必须由李鸿章主持签约,其所要求重中之重的开放港口市场的条件才能在长江一带执行(若清政府名义,南方汉人省份谁鸟他?一个暗暗抵制已经让所有洋人伤透心了。再说开放市场才是重点,割地需要投入成本才能生钱,赔款实际上走伦敦账户,一时半会真得不到,换句话没有英国点头前,根本收不到。俄德法还在磨刀霍霍)。作为大清海防第一人签约,其他人不满还能翻盘?没看见第一强的北洋都服软了吗?

同样李名声全完,但不至于黯然下台,因为甲午失败后,大清国际环境大幅下滑,面对瓜分狂潮,大清必须要有人在国际外交上合纵连横转圜,这时也没人有李鸿章的眼光与威望(换个人搞外交,签约后一旦出事,满清自己就先来抄家灭门。即便有眼光高的,还得找李鸿章担责,绕一圈还是回到他身上。)故而,李开始世界出访,并负责签订与各国的条件,俄清密约等既此时达成。

辛丑战争,实际上是慈禧请求李鸿章去签约的。东南互保表明汉人封疆大吏才不去背锅,满人急于求和,互相推责,只能老朽不堪的李鸿章签字(此时都没法争了,人到认命签字。)

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。