唐朝中后期的皇帝为什么频繁出逃?

唐朝中后期,皇帝出逃几乎成了家常便饭。你要不逃一次,都不好意思称呼自己是唐朝的皇帝。

带头开溜的当然是唐玄宗老爷子了,安史之乱一爆发,这哥们二话不说就带着杨贵妃跑路了。可惜在马嵬坡折了贵妃,逃到成都以后,也没了实权。

唐玄宗开了一个好头以后,后面的子孙后代也就争相效仿了。于是各种不要脸的操作就这么出现了,一言不合就开溜。

一、都有哪些皇帝跑路了呢?第二个跑路的就是唐代宗。

除了唐玄宗以外,他孙子唐代宗李豫也成了跑路专业户。虽说安史之乱是在他手里平定的,但是这个时候节度使纷纷自立的情况也就逐渐出现了。

唐代宗控制不好手下的大将,以至于仆固怀恩这样的大功臣,居然反叛唐朝,带着吐蕃的人马杀入了长安。唐代宗二话不说就带着娇妻美妾跑路了。

仆固怀恩的叛变实在是逼不得已,人家全家几十口人为了平定安史之乱而牺牲,你唐代宗心里没点数?最终还是靠郭子仪赶走了吐蕃军,才把唐代宗给接回家。

第三个跑路的是唐德宗。

唐代宗传承了优秀的跑路天赋,那他儿子唐德宗也不遑多让啊!各路节度使叛乱以后,泾原节度使姚令言为表忠心,立刻带着5000人马前来长安护驾。

按道理唐德宗应该感动得稀里哗啦才对,可问题是唐德宗是个小气鬼啊,居然只给这帮士兵一些粗茶淡饭,一丢丢赏赐都没有。

士兵们觉得自己离开妻儿前来保卫皇帝,冒着生命危险,就得到这点粗茶淡饭?那士兵们能答应吗?死活不行啊!于是乎一场兵变就要发生了。

节度使姚令言连忙前去解释:大家不要慌,牛奶会有的,面包也会有的,大饼。。。

姚令言的话还没说完,士兵就把他给架了出去。唐德宗得知消息以后,立刻运了20车布帛打算赏赐给将士们,可惜为时已晚。

士兵们冲入了宫中,唐德宗二话不说就独自跑路了,公主皇子一个不要,全都留在了长安,其下场可想而知。

唐德宗的这次跑路,简直跟旅游没什么区别。他先后去了咸阳、乾县、汉中,绕了一大圈,才回到长安。

第四个跑路的是唐僖宗李儇。

唐僖宗李儇是唐朝第十八位皇帝,这哥们跑路其实情有可原,因为他遇到了百年难遇一次的黄巢起义。

黄巢就是那个喜欢写菊花诗的农民起义军领袖。唐僖宗12岁继位以后,就遇上了黄巢起义。他跑路的方位和唐玄宗一样,都跑到了四川。

这地方是真适合避难,目前为止已经有三任唐朝皇帝跑四川这儿跑了,不愧是天府之国啊!

第五个跑路的是唐昭宗。

唐昭宗李晔是个靠自己的实力把自己变成光杆司令的皇帝。他刚继位的时候,还想恢复老祖宗的基业,所以把老底掏出来征兵10万人,打算击败各路节度使。

结果四处碰壁,不光10万人被打光了,他自己也彻底成了光杆司令。最终在凤翔节度使李茂贞攻打长安的时候,唐昭宗跑路了!

他跑路的方式可谓是清新脱俗,前脚还要收拾人家李克用,后脚就跑李克用这儿避难了,你说老脸还要不要了?

二、内忧是唐朝皇帝跑路的主因。唐朝的基业,被唐玄宗李隆基推向了高峰,但同时这家伙也是个败家玩意儿,一股脑把唐朝从巅峰拉到了谷底。

他给唐朝留下了节度使这个重磅炸弹,表面上看,节度使们还都愿意承认唐朝皇帝是天子,可实际上人家在地方上有军权、政权和财权,为啥要听你的话呢?

一开始只有河朔三镇不太好控制,毕竟人家是安史叛军的余党,不听朝廷的话很正常,可后来情况变了,除了这帮人以外,其他节度使有了一定兵权以后,也开始蠢蠢欲动,纷纷自立。

所以说内忧就这么造成了,唐朝皇帝要想收权,就得镇压节度使。可是一旦打不过节度使,那除了丢老脸以外,还要丢都城,跑路就在所难免了。

比如说唐德宗和唐昭宗,就是因为节度使叛乱,所以才会主动跑出京城。这是朝廷无法压制地方势力的结果。

此外唐朝后期最著名的起义,当属黄巢起义。他们来势汹汹,洛阳和长安眨眼之间就被他们给攻占了。

唐僖宗年纪轻轻压根就没经历过这些,自然是选择了跑路。所以说农民起义军也是唐朝皇帝跑路不可避免的一个因素,不过也算得上是内忧之一了。

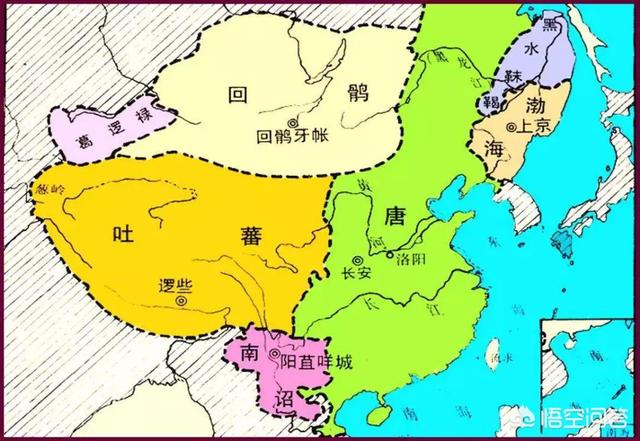

三、外患也是唐朝皇帝跑路的原因。除了节度使叛乱以外,外敌其实也很重要。比如说仆固怀恩带着吐蕃的兵马进入长安,迫使唐代宗跑路。

吐蕃本来就对唐朝的地盘垂涎三尺,当初安史之乱爆发以后,唐朝把西域的兵马抽调回来平叛,结果就被吐蕃捡了便宜,占领了吐蕃跟河西走廊。

等到唐代宗平叛以后,吐蕃又不满足现状了,恰好仆固怀恩备受猜忌,所以大家一拍即合,便攻入了长安。

其实除了吐蕃外,回纥、吐谷浑、党项、奴剌等部落也都派了大军前来分一杯羹。你说面对数十万大军,唐代宗哪里吃得消呢?

总结:天子守国门?在唐朝就是个笑话。很多人都说明朝很有骨气,因为天子守国门,君王死社稷。那么唐朝皇帝一言不合就跑路又算什么呢?是否就是一种气节沦丧的表现呢?

其实这也不能全怪唐朝的这帮皇帝,因为他们手里的权力和实力是有限的,跟盛唐时期已经无法相提并论了,所以让他们和明朝一样,几乎没这个可能。

明朝没有藩镇割据的情况出现,所以天子一言既出驷马难追,还是有很大权威的。可是唐朝中后期,到处都是藩镇割据的情况,他们不跑路,难道留着给人家当俘虏吗?

参考资料:《旧唐书》

唐朝中后期的皇帝为什么频繁出逃?

我认为原因主要有三个:

一是“安史之乱”的“冲击波”

“安史之乱”爆发后,大唐帝国江山从此支离破碎,皇帝的地位日落西山,帝国的权威江河日下。

叛军一路西进,骑精锐烟尘千里,鼓噪之声震地。唐军望风而逃,唐帝国最高领导李隆基开启了“出逃”的先河,狼狈逃命成都。

史朝义的投环自杀,标志长达七年两个月的“安史之乱”彻底结束。但藩镇割据成为唐帝国中后期的一个“毒瘤”,且逐渐不停地生长,一天一天地长大。

乱世天子唐肃宗李亨将平叛作为帝国的“第一要务”,结果对后宫、宦官势力的膨胀没有进行限制,反倒给“安史之乱”后的帝国重建留下了难以消除的政治隐患,后宫“祸起萧墙”,宦官战胜了后宫,掌握了大唐的政权。这既是帝国皇帝李亨个人的不幸,也是大唐帝国的悲哀。

二是宦官把持朝政,恣意妄为。藩镇割据势力,日益壮大,蛮横无理

李亨时的大宦官李辅国,已太监身份出将入相,封为博陆郡王。竟敢公开否定帝国皇帝李亨的方针政策,公然将李亨的皇后张良娣逮捕,借皇帝李豫之口,废黜张皇后为庶人,不久便将张良娣乱棍打杀。可见,此时的宦官,今非昔比。

宦官权势熏天,对藩镇指手画脚,大大刺激了这些地方实力派。何况,这些地方“大佬”也不是吃素的,稍不满意,直接起兵,直捣西京长安。

有点“礼貌”的藩镇,还打个什么“清君侧”的旗号。“粗鲁”一点的藩镇,直接兵临城下。此举一开,后来的藩镇稍有一点利益得不到满足,直接就向自己的“大老板”公然“叫板”,以“武力”向领导讨要好处。

有些稍“有作为”的帝国皇帝,看藩镇“不顺眼”,于是“是可忍孰不可忍”,派兵“教训”,“打架”打输了,只能“三十六计,走为上计”。有些宦官惹毛了地方“大佬”,只好挟持皇帝东奔西逃。

三是唐末王仙芝、黄巢领导的农民大起义

唐僖宗李儇时,王仙芝、黄巢的农民起义,彻底动摇了唐帝国的根基。此时的大唐帝国犹如一个腐朽“摇摇欲坠”的大厦,好似漂泊在大洋中的一条木船,随时都有倾覆的危险。

特别是黄巢占领帝都长安,“满城尽带黄金甲”时,唐帝国皇帝李儇,早已跑得无影无踪。

唐帝国中后期,在这个动不动就“挥舞拳头”的时代。于是乎,贵为天子的皇帝们,频繁逃离京城,就不足为怪,成为了一道“靓丽”的“风景线”。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。