东吴在得到了荆州全境后,为什么不从荆州北伐,而一直执着于攻取合肥?

可拉倒吧!还执着于攻打合肥?就孙十万那种挠痒痒的方式,就算攻打一千年,也拿不走合肥的一块砖。

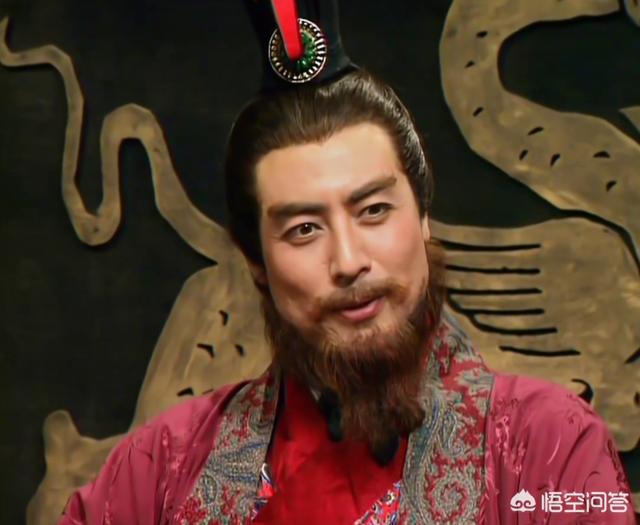

三国君主中,孙权号称“天下第一搅屎棍”。我感觉这么说都有点侮辱天下第一这四个字,不知道神侯收不收他,毕竟他的那些北伐经历,实在是让人忍俊不禁。

多年以后,朱元璋在给自己选择陵墓位置的时候,有人发现钟山上的孙权墓。朱元璋冷冷一笑表示:让这小子给我看门吧!说实话,论北伐经历,孙权给朱元璋看门真不够格。

一、孙权北伐合肥,差点连裤衩都没拿回来。公元215年,从刘备那儿拿到了长沙、桂阳的地盘,这时候他似乎就有点飘了。他认为连刘备都害怕自己了,难道不能去合肥找张辽斗一斗法?

所以这一年孙权带领10万大军进攻合肥,这是一次声势浩大的北伐经历。可是战争结果是,孙权的10万大军,被张辽带着800人摁在地上摩擦。

10万人被800人追着打是什么场面?这还没完,孙权撤军的时候,还差点被张辽给活捉了,吓得小心肝扑通扑通地乱跳,差点没当场去世。

要不是吕蒙、凌统、甘宁这帮强人挡着,孙权压根就走不了。你想想看,本来是想要拿下合肥的,结果却落得这么一个下场,孙权心里能好受吗?

经历了这次北伐以后,孙权终于意识到了战争的残酷,这可不是过家家。而且张辽给他留下了严重的心理阴影,几乎一辈子没能愈合。一听说张辽还在合肥,孙权就没有再考虑过进攻该地。

二、孙权再伐合肥,实际上是为了夺取荆州。孙权可真有耐心,过了4年时间,刘备在西边一直建功立业,拿下了益州和汉中,可孙权寸功未立,他心里痒痒了。

于是在公元219年,这哥们再次带兵攻打合肥。不过这次攻打合肥在历史上连个人数记录都没有,也没有发生任何一场战争。

其实孙权这么做,是为了削弱关羽在荆州的警戒。毕竟过去关羽虽然傲慢,但是在防守方面很有一套,孙权想要偷袭荆州压根就没机会。

这回孙权扬言攻打合肥,使得关羽可以放松警惕地北伐襄樊。可就在关羽北伐的时候,孙权从背后偷袭了荆州,让关羽无家可归。

啥情况啊?这也算北伐吗?这分明是朝着自己的盟友背后捅了一刀嘛!孙权两手一摊表示很无奈:没办法,正面进攻,给我一千年,我也打不下荆州啊!

三、孙权三伐合肥,跟挠痒痒没什么区别。张辽活着的时候,你把刀架在孙权的脖子上,他也不可能愿意去攻打合肥。一直等到张辽去世以后,孙权这才松了口气,再次将北伐合肥的事情提上了议程。

在公元230年,孙权又来了!不过这回是兵马未动,粮草也没动,广告倒是先打出去了,等于是给曹魏那边画了一张大饼,扬言要攻打合肥。

这个时候曹魏的征东将军满宠,立刻调集了兖州和豫州的兵马前来支援合肥。孙权一看,这可不好惹,所以就再次放出广告:不陪你们玩了,我回家了!

这是在开玩笑嘛?满宠没有上当,不顾朝廷撤回大军的指示,依旧重兵把守合肥。果然十几天以后,不甘心的孙权突然带兵攻打合肥,可惜跟挠痒痒一样,没什么结果就回去了,史料里,连战损都懒得记载。

四、孙权四伐合肥,雷声大雨点小。公元234年,诸葛亮正在搞北伐事业,相邀孙权一起北伐。孙权爽快地答应了亮哥,亲自带着10万大军北伐合肥。

没有张辽的日子,就是轻松愉快啊!孙权笑呵呵地出兵北上,结果却碰上了另一个硬茬。原来魏明帝曹叡也不是吃素的,居然也御驾亲征。

得到这个消息以后,孙权立刻刹住了车。二话不说,掉头就走。人家曹叡的人马还没到呢,就把孙权给吓走了。

关键是你出了10万大军,可不是过家家啊!诸葛亮在前线得知这个消息,气得当场去世。这个孙权,可真是个搅屎棍!

五、孙权五伐合肥,被司马懿斩了一万多人。由于上一次攻打合肥跑路了,导致诸葛亮北伐失去了有利的援助。结果诸葛亮活活病死在了前线,蜀汉北伐暂时告一段落。

失去盟友的孙权,在公元241年,居然破天荒似的再次选择北伐淮南地区,而且兵分四路,各个出击。结果司马懿带着人马浩浩荡荡前来,一眨眼功夫就把孙权的人马给灭了,还斩杀了一万多人。

六、打合肥都这么难了,还想打襄樊?其实从孙权北伐夺取了荆州以后,局势对东吴来说是很有利的,毕竟东吴一眨眼就有了两个北伐的突破口。一方面可以北伐攻打合肥,另一方面可以从荆州北伐攻取襄樊。

当初诸葛亮的隆中对就是这么设计的,一支人马从荆州出发,一支人马从汉中出发,这样北伐就能够夺取天下了。

可惜蜀汉失去了荆州,隆中对的计划也就被破坏了。但是荆州落在了孙权手里,似乎一丢丢作用都没有。

为了严防死守,孙权甚至在鄂州修建了武昌城,把都城给迁徙到了该地。可是他就是没有在这里北伐的想法,为啥?因为太难了!

孙权不是没有尝试过攻打襄樊,每次攻打都是乘人之危,似乎偷袭荆州尝到了甜头。比如说在曹仁被调走以后,孙权就打算偷袭襄阳,结果被曹军胖揍了一顿。

等到曹丕去世以后,孙权再次打算攻打襄阳,结果又被曹魏的大将文聘和司马懿胖揍了一顿。由此可见攻打襄樊太难了!

总结:孙权得了资源,却不好好利用,实在是浪费。谁也想不到,拿下荆州的孙权,居然没有夺取天下的志向。他只想着占据长江天堑,从而能够偏安一隅。

所以孙权的所有北伐,都没有取得理想的成绩。君主都这么个想法,手底下的将士们,就更加不可能为孙权卖命了!这么好的资源在孙权手里白白浪费了,实在是可惜。

参考资料:《三国志》

东吴在得到了荆州全境后,为什么不从荆州北伐,而一直执着于攻取合肥?

东吴得到荆州全境,这还谈不上。

蜀汉势力虽然退出了荆州,但曹魏势力还在。

东汉荆州的北部,南阳郡、南郡一部以及江夏郡一部,全在曹魏手中。襄樊之战后,原属益州的汉中郡,随同孟达降曹,也划到了曹魏的势力范围。

在此基础上,曹魏设立了荆州刺史部,先后划分出了南阳郡、江夏郡、襄阳郡、新城郡、上庸郡、南乡郡、魏兴郡等。

这是曹魏控制的东汉荆州。

那东吴和蜀汉呢?

夷陵之战后,蜀汉退出荆州。

夷陵战败是一个原因,但主要原因是地理限制。长江三峡与湖北山林,把四川盆地和两湖盆地天然分开。这就是山河之险。蜀汉只能望荆州而兴叹。

东吴基本控制了曹魏以外的全部荆州。包括南郡一部、江夏郡一部、武陵郡、长沙郡、零陵郡以及桂阳郡。在此基础上,也设置了荆州刺史部,增加了建平郡、宜都郡、临贺郡、湘东郡、衡阳郡。

在曹、孙、刘三分荆州之时,刘备集团尚能策划一场襄樊之战,差一点儿攻入中原。而在曹孙二分荆州之时,孙权集团为什么没能策划一场东吴版的襄樊之战呢?

不能说没有策划过,但动静太小。

逊嘉禾五年,权北征,使逊与诸葛瑾攻襄阳。

这一年,是公元234年。蜀汉丞相诸葛亮第五次北伐中原。此时,正值吴蜀同盟的亲密期。于是,东吴积极响应。

孙权御驾亲征,自领中路十万大军,沿巢淝通道出击合肥;陆逊、诸葛瑾为西路,进攻南襄隘道的南端重镇襄阳;孙韶、张承为东路,自扬州沿邗沟出击徐州。

可以说,为了配合诸葛亮第五次北伐,东吴已经动了血本。从东、中、西三条战线上,发动了全面进攻。

陆逊是东吴集团继吕蒙之后的头号猛将,可以匹敌刘备集团的关羽。而诸葛瑾也不差,蜀得其龙、吴得其虎,这个虎就是诸葛瑾,相当于孙权的头号谋臣。

所以,东吴在荆州方向是相当给力的。然而,结果雷声大、雨点小了,完全没有打出关羽北伐的威势。

原因不是陆逊、诸葛瑾无能,而是形势突变。

诸葛亮五丈原去世,魏明帝御驾东征,孙仲谋仓皇南顾。于是,荆州北伐也就失去了意义。首先是打不下来,其次是打下来也守不住。因为东西两线已经退军。

诸葛亮死后,蜀汉北伐,也就那么回事了。不是国力变弱了,而是缺乏一个有威望的丞相。所以,国力始终无法集中起来。组织十万大军,需要超强的政治动员能力。这就需要有一个足够硬的领导核心。但是,后面的丞相全都不行,皇帝刘禅更不行。

东吴呢?孙权年龄大了,前半生的明君时代结束、后半生的昏君时代开启。所以,孙权不去骚操作就行了,指望他北伐中原,就是三个字:不可能。

所以,东吴集团,别说从荆州方向北伐中原,就是合肥之战也不敢轻易折腾了。

第四次合肥之战是公元234年,第五次合肥之战是公元253年。而孙权在公元252年就死了。可以说,孙权是彻底怂了。

襄樊之战结束于公元219年,刘备势力无法立足荆州;夷陵之战结束于公元222年,刘备势力彻底退出荆州。

而孙权死于公元252年、东吴亡于公元280年。所以,自公元222年以后,东吴集团控制荆州大部的时间,超过了半个世纪。

在这么长的时间里,东吴为什么没能在荆州方向搞一场像模像样的北伐?最起码,对荆州重镇、南襄隘口的襄阳搞一次攻坚战,这也可以啊。

东吴不是不想,而是不能。而原因就是夷陵之战。

夷陵之战后,蜀汉肯定要退出荆州,也肯定会丧失三峡以东的全部地盘。这些地盘也都让给了孙权。

但,问题也留给了孙权。

吴魏的博弈焦点,主要是东线的两个通道:一是合肥、巢湖一带;二是淮河、扬州一带。

但是,东吴占领荆州之后呢?

荆州,成为魏吴之间边界线最长的一个地方。这时候,东吴愿意也罢、不愿意也罢,都必须分出兵力防御荆州。

然而,荆州却不是东吴的重点,重点一直在江东方向,具体是合肥、巢湖一线。

为什么是合肥、巢湖一线?

荆州主强弱,东吴荆州出兵则直捣中原、荆州败北则西门洞开。但是,合肥主生死,曹魏合肥出兵可以直捣长江、渡过长江就是建康。

然后,你让孙权会怎么选?

他一定选择合肥。所以,合肥之战,从公元208年一直打到公元253年,历经五场大战。拿不下合肥,江东就始终处于曹魏的威势之下。

那么,蜀汉呢?

秦岭大山足抵十万大军。诸葛亮隔着秦岭大山打曹魏,非常费劲。但,司马懿隔着秦岭打蜀汉,更费劲。所以,司马懿干脆就不打了,坐等蜀汉来打。为什么曹魏不去南征蜀汉?成本太高、风险太高,成功的概率太低。

曹魏不是没搞过,但全都失败了。

公元230年,在诸葛亮第三次北伐之后(公元229年),曹真举兵三路,南征蜀汉。

真以八月发长安,从子午道南入。司马宣王溯汉水,当会南郑。诸军或从斜谷道,或从武威入。会大霖雨三十余日,或栈道断绝,诏真还军。

中路,曹真从子午道和褒斜道出击汉中;东路,司马懿沿汉水出击汉中。另外,还有一个西路,张郃领兵,从祁山道进攻。待攻克汉中之后,魏军再以汉中为跳板,进攻益州。

但是,一场三十日的大雨,就让曹子丹无计可施了。

公元244年,曹真的儿子曹爽,子承父业,也搞了一次南征蜀汉。但这一次更惨。这家伙选择从傥骆道出击益州。

傥骆道的北口是骆谷、南口是傥谷,南北谷长四百二十里,全在崇山峻岭之间;最险峻的山路就有八十里,有八十四盘;中间还有三大险关,即沈岭、衙岭和分水岭;南口的兴势山,更是易守难攻。

诸葛亮北伐曹魏都不敢走的路,曹爽非要走。然后,被蜀汉大将王平给干废了,差一点儿让曹爽有来无回。

所以,守着秦岭天险的蜀汉,可以任性;而守着长江天险的动物,无法任性。但凡东吴在荆州方向搞事情,曹魏就可以来一个攻西救东,把你老巢建康(建业)给端了,看你还敢不敢在荆州搞事情。

所以,夷陵之战后,拿下蜀汉荆州的东吴,不仅没有增加战略优势,反而失去了博弈空间。简单说就是腾不出手来搞进攻、只能搞防守。即便是进攻,也要趁着曹魏或西晋出了内乱。

当然,国力不如曹魏。这是最根本的问题。你就是把蜀汉和东吴捆在一起,也不是曹魏的对手。

但是,博弈是动态的,不是静态的。所以,东吴也有自己的战略设计。如果蜀汉的战略设计是诸葛丞相的隆中对,那么东吴的战略就是张纮的江东战略。

今君绍先侯之轨,有骁武之名,若投丹阳,收兵吴会,则荆、扬可一,仇敌可报。据长江,奋威德,诛除群秽,匡辅汉室,功业侔于桓、文,岂徒外藩而已哉?

初创阶段,孙策也面临和刘备一样的问题,那就是不知道往哪打。张纮给出的建议是向南,图谋江东。然后呢?溯江而上,吞并江西。再然后,继续溯江而上,吞并荆州。再往后,就肯定是益州了。

这时候的孙氏集团已经有用了江东平原、赣江盆地、两湖盆地以及四川盆地,然后从四川、荆州以及江东三个方向包抄中原。

但是,张纮的江东战略,与诸葛亮的隆重对,冲突了。

冲突就冲突了。东吴集团自己去包抄中原,与联合蜀汉一起包抄中原,对于东吴来说,也是可以的。

而蜀汉呢?蜀汉自己两路出击中原,即一路益州、一路荆州,与联合东吴一起搞事情,也不是不行。

问题是隆重对的前提,即:

天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆以迎将军者乎?

“天下有变”,才是关键。天下九州而曹得其六,关键是这九州之六,比东吴和蜀汉还要稳定。在这种情况下,无论是隆中对还是江东战略,全都白扯。

起码可以势均力敌啊,在势均力敌的情况下,怎么就不能从荆州搞一次北伐?

荆州北伐是所有北伐中最有威力的。对比关羽北伐和诸葛亮北伐就清楚了。诸葛亮举国出击,连搞五次北伐,而曹魏只是关中紧张。而关羽襄樊之战呢?曹操都要迁都了。

为什么荆州北伐的威力这么大?

因为地理。

秦岭淮河一线,横穿了现在的7个省份、130多个县市。但是,南北之间的通道,却总共只有三条:

西边是蜀道。

先翻平均海拔2000米的秦岭大山。“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天”。好了,你翻吧,连鸟都飞不过去。好不容易翻过去了,却刚刚走完一般,因为你还要翻越大巴山。等翻越了大巴山,也拿下了四川,却被封死了。蒙元攻宋,已经进入四川了。然后呢?然后却被钓鱼城给封死在了四川。

东边是江淮。

现在看是江淮平原,古代则是河网密布、沼泽遍地。所以,你只能在江淮之间寻找可以通行的孔道。总共就两条,一条是寿春、合肥、马鞍山,然后抵达长江;一条是徐州、淮河、扬州,然后抵达长江。

所以,南方政权只要保住江淮之间的几座坚城,从北扫南,几无可能。后来的蒙古大军横扫了整个欧亚大陆,但江淮平原呢?过不去。后来,干脆不从这里走了。从哪走?生猛的蒙古人竟然从甘肃迂回到了云南、再从云南向长江出击,绕了半个中国。

中间是南襄隘道。

秦岭东侧有一系列的小山脉,即熊耳山、外方山、伏牛山、桐柏山、大别山等。这些山脉从河南西部一直蔓延到江苏、安徽等地。但是,在山脉之间,却有一条空隙。这就是南襄隘道,北端是河南省方城县,当时属南阳郡;南端是湖北省襄阳市,当时属襄阳郡。

所以,南襄隘道是一条行军距离最短的道路。距离短,那么打击成本就低、打击力度就大。蒙元灭国北宋,就是从拔掉襄阳之后开始的。

好处这么大,东吴为什么不从荆州北伐?它可有半个世纪的时间啊。即便是孙权这位雄主,他也有将近三十年的时间。

因为东吴非常尴尬。整条南襄隘道全都控制在曹魏手中。要使用这条通道,南端要攻克襄阳、北端要攻克南阳。这还不是最主要的问题,最主要的问题还是东线。

江淮地区,河网密布、沼泽边地,这个不假。控制住江淮间的几座坚城,曹魏根本打不过来,这个也没错。可问题是江淮间的几座坚城,全在曹魏手中。所以,孙权才会一直死磕合肥,因为合肥主生死。

最后总结一下为什么东吴无法在荆州方向有所作为:

一个原因是东吴的江东战略和蜀汉的隆重战略,发生了冲突。冲突的焦点,就是荆州。所以,荆州的威力始终无法发挥。

一个原因是“天下有变”这个前提一直没有出现。曹魏以及后来的西晋只要一直稳定,那就一直是北方碾压南方。

一个原因是荆州不仅没有提供助力,反而限制了东吴的博弈空间。与其自己捏着荆州啥也干不了,还不如留给蜀汉,让刘备、诸葛亮在荆州搞事情,也许更好。

东吴在得到了荆州全境后,为什么不从荆州北伐,而一直执着于攻取合肥?

这个问题参看关羽襄樊之战就能得到答案。从荆州出兵北伐难度太大,而合肥战略地位重要,需要夺下来。

(荆州七郡)

首先要明确一点,杀关羽夺荆州后,东吴也并没有获得荆州全境,最北边的南阳郡还在曹魏手中。荆州共七个郡,南阳郡、南郡、江夏郡、长沙郡、武陵郡、零陵郡和桂阳郡。赤壁之战后,曹操退守荆州北部的南阳郡和南郡,刘备夺得长沙、武陵、零陵、桂阳四郡,江夏郡孙刘两家都有部分。后周瑜夺取南郡,刘备以荆南四郡太偏远不适宜发展为由借荆州,其实就是借南郡。刘备取益州后,孙权讨要南郡,刘备要与曹操争夺汉中,不敢跟孙权爆发冲突,只能谈判用长沙、桂阳二郡代替南郡还给孙权,并且完全从江夏郡撤出,于是,刘备得南郡、武陵郡、零陵郡三郡,孙权得江夏郡、长沙郡、桂阳郡三郡,曹操南阳郡一郡。史称“湘水划界”。

(湘水划界后三家形势)

所以,为什么关羽打的是“襄樊之战”就是打南阳郡的襄阳和樊城,这是绕不开的。要从荆州北伐,就必须先拿下荆州背面的南阳郡。所以,如果孙权夺下荆州后想从荆州北上,必须走和关羽一样的路打襄樊。能成功吗?答案是肯定不能。

襄樊一直是曹魏防御的重点。为什么?因为位置太重要了。从襄樊再北上就是京畿重地司隶地区,而司隶地区最南边的就是许昌了,那可是曹操控制的汉献帝所在的“东汉国都”。因此,曹魏势必保证南阳郡万无一失,那是南大门屏障。故而襄樊的守卫固若金汤。关羽打襄樊开始很顺利,靠的是老天帮忙,天降大雨,关羽水淹七军,但即使这样,即使樊城城墙都被大水泡了这么久,曹仁仍然可以靠着几千人守城坚持到各路援军齐集,足见易守难攻,如果没有大雨帮忙,纯打襄樊,绝对是一点机会都没有。

另一个值得注意的点就是,防备蜀汉偷袭。这还是关羽的前车之鉴。关羽为了打襄樊,抽调走了荆州守军,以致后防空虚被吕蒙白衣渡江成功夺取南郡。如果东吴要从荆州北上,也会从一定程度上造成荆州防卫空虚,谁又能保证蜀汉不仿效东吴当年那样偷袭荆州?没有永远的朋友,只有永远的利益。

(孙权出于战略考虑,坚持打合肥)

再看合肥的情况,首先是只存在与曹魏和东吴之间,不存在被蜀汉偷袭的可能。其次,合肥城所在的位置是江淮两条大河的水陆交通枢纽,曹魏长期盘踞合肥,势必对东吴水上优势造成威胁,可以水陆并进攻打东吴,甚至直接威胁到东吴的国都建业。所以,东吴一直打合肥不光是从那里北伐,也是要获得这个关键的战略要塞。这就是东吴坚持打合肥的原因。

东吴在得到了荆州全境后,为什么不从荆州北伐,而一直执着于攻取合肥?

东吴从来没有得到荆州全境。

不过,孙权确实一度考虑过将重点转移到荆州方向。

只是立刻被残酷的现实打醒:搞合肥要有一点希望,在荆州搞一点机会都没有!

荆州北伐:残酷的现实三国鼎立时期,孙权一度考虑将重点转移到荆州。

226年八月,趁曹丕去世,孙权发起了三道攻魏。

其中:孙权亲率主力围攻江汉重镇石阳(湖北应城东南),诸葛瑾、张霸等人进攻襄阳、寻阳(今黄陂蔡山镇一带)。

但是,开战仅仅20天,襄阳、寻阳方面军迅速被司马懿、曹真击败,张霸被斩!孙权自己也无法攻取石阳,只好退军。

来势汹汹的北伐,仅仅20天就崩盘,没有效果不说,还损兵折将,简直不要太丢人!

这是孙权唯一一次尝试在荆州方向发起主攻。

此后,孙权老老实实把重点调回了淮南。

毫无希望的荆州北伐孙权之所以放弃以荆州为主攻方向,是因为看清了现实。

曹魏在荆州的力量是相当雄厚的。

襄樊、石阳等地皆驻重兵且有文聘这样的名将常驻,东吴不可能快速破城。

而且,这些城市多是一面临江,东吴以水军只能围其一面,如果以陆军围困就要顾虑援军。

而魏援军要支援荆州战场的效率是极高的。

魏中军自洛阳到南阳再入荆州,速度极快。前文提到的北伐,仅20日,魏军即击败吴两路军队,效率极快。

由于东吴陆战远不及对手,一旦魏援军靠近,东吴只有撤退的份。如果对手行动迅速,东吴搞不好还要损兵折将。

更重要的2点是:胜利成果不易保持,而失败风险极大!

曹丕接班之处,曾放弃襄阳,东吴曾短暂控制襄阳。

但是,当曹丕决心拿回襄阳时,东吴立马退出!

襄阳距离南阳、许昌极近,曹魏调集力量极其方便,东吴与之以力抗衡非常吃力!

同时,一旦失败,撤退的风险也不小!尤其是在枯水季节!

在荆州战场,东吴船只只能走江河,一旦到了枯水季节,连安全撤退都成问题。

在234年的北伐中,陆逊、诸葛瑾发起策应性进攻。在淮南主攻方向失败后,陆逊需要凭借其杰出将略,故作从容,假作进攻,敌人为陆逊名声所惮,东吴才安然撤退。

可以说,在荆州战场发起攻势,东吴机会小、风险大,且胜利成果不易保持,态势非常不利。

淮南:曹魏的薄弱环节相比之下,淮南战场发起进攻,则稍有机会。

曹操曾迁徙淮南人口(这些人口大多都投孙权了),导致淮南地区人口稀少,难养大军。

曹军在淮南方向,只有在距离合肥200余里的寿春才能驻扎一定规模的军队。合肥驻军则长期不足。

东吴每次来犯,曹魏都需要从兖州、豫州等地调集大军,需要时间较长。

因此,自曹操时代开始,东吴屡屡能获得一段相对较长的时间窗口,可以对合肥驻军以多打少。

而且,淮南方向,东吴所借助的水路是巢湖。

所以,即便在枯水季节,东吴依然可以借助水路保持后路,进退自如。

因此,东吴在合肥屡屡进攻,即便不能得手,也不必担心路之虞。

230年十二月的北伐很有代表性。

东吴扬言进攻合肥。曹魏紧急动员兖州、豫州等地兵马支援。

可是,曹魏刚集结大军,孙权就退了。

满宠指出:孙权只不过是诈退,企图等我罢兵后再掩我不备!不能罢兵!

虽然孙权的企图因被满宠识破而未能得逞,但是,这也说明:淮南战场,东吴进退自如,掌握主动。即便不能取胜,也足以迫使魏国大举调动,达到一定的疲敌效果。

所以,在淮南战场作战,东吴可以拥有一段时间以多打少的机会,而且,进退自如、风险小。

合肥为淮南薄弱环节合肥,在由江入淮的水道上,上下系芍陂和巢湖,是淮南要害。

而东吴进攻合肥,态势是比较有利的。

东吴进攻,借助长江、巢湖,进退自如。而他北距寿春200余里,曹魏救援效率受到极大影响。

而且,合肥北面也是水网纵横,东吴可以依托水路形成包围圈。

曹魏援军即便靠近,也必须击破东吴大军才能解围。而水网地带,东吴其实并不担忧与曹魏大军决战。

233年,曹魏为缓解不利态势,在旧城西30里险要重新筑城。

但是,东吴进攻合肥,依然可以进退自如,而且,可以借助水网纵横的地利围点打援。

234年孙权北伐,253年诸葛恪北伐,东吴都企图围点打援。

只不过···东吴攻坚能力确实弱了一点。曹魏吃定东吴难以破城,迟迟不援,等到东吴兵疲才出兵,使东吴围点打援难以实现。

不过,即便如此,除了诸葛恪因托大而损失较大外,其他数次北伐,基本上进退自如,损失不大。

吴蜀联合作战的考虑此外,吴蜀联合作战的考虑,也是其中一个重要原因。

荆州距离魏蜀前线较近。

所以,魏国的荆州战场,有同时照顾东西两线的可能。

诸葛亮第一次北伐前,孟达企图重新投蜀,驻于宛,负责荆州战场的司马懿火速出兵平定。

而在诸葛亮前两次北伐时,张郃都是从荆州赶去增援的,而且速度极快。

如果东吴将攻击重点放在荆州战场,则魏国荆州驻军可以“以一地制两国”,来回策应。

相反,如果东吴将攻击重点放在淮南,则可以最大限度拉宽曹魏战场,使曹魏中军陷于疲惫。

魏国的高堂隆曾表示:吴蜀东西连续进攻,曹魏中军十万大军东西奔波,边境无安宁之日,非常疲惫。

因此,吴主攻淮南,确实给魏国带来的困难也最大。

总的来说,东吴在荆州战场发起进攻存在收益小、风险大、阻力大的问题,根本没有机会。

而在合肥战场,东吴进退自如,风险小,且战场环境有利。可以采取的打法多。

因此,东吴常年以合肥为主要打击目标,是比较明智的。

只是,魏吴实力差距还是比较大的,加之孙权、诸葛恪等人在战役指挥上又都出现过失误,导致他们始终未能如愿。

东吴在得到了荆州全境后,为什么不从荆州北伐,而一直执着于攻取合肥?

历史上,孙权不是没有从荆州北伐过,而是他攻了,但是没打赢。东吴从荆州方向的北伐次数,比围攻合肥还多一次。

孙权一共五次进攻合肥。第一次是赤壁之战大胜后,孙权引兵攻合肥;第二次是刘备攻打汉中,曹操无暇东顾,孙权乘机攻合肥。

这两次打合肥,孙权的都城分别在柴桑(江西九江)和建业(南京)。东吴的主力都在江东地区,攻合肥距离很近。而当时荆州方向有关羽镇守,孙权自然不可能从荆州北伐了。

孙权偷袭荆州得手后,将都城由建业迁到了武昌(鄂州)。东吴的主力也随之到了荆州,此后的十年,孙权一直都在荆州,主攻方向也是荆州,并未对合肥方向发动进攻。

在此之后,东吴从荆州北伐,有六次之多。

第一次北伐是偷袭荆州得手之后(220年)。曹仁被召回宛城,襄阳空虚,孙权乘机派部将陈邵占领襄阳。此举令曹操大怒,命曹仁和徐晃南下,击败陈邵后夺回襄阳,并把汉水南岸的老百姓全部迁到汉水北岸。从此,汉水到长江一线的区域,基本成为无人区。

此次偷袭襄阳,孙权的准备工作不充分,被曹仁和徐晃杀了一个措手不及,失去了占据襄阳的最佳时机。

第二次是黄武五年(226年)六月。孙权乘曹丕去世,魏国主少国疑之际,当年八月调集大军北伐攻魏。吴军分兵两路,西路军由从来没有打过胜仗的诸葛瑾率领,进攻襄阳;孙权则亲率东路主力进攻魏国新置的江夏郡(湖北安陆)。

结果孙权一路为魏将文聘所败,吴军的损失甚重,遂撤兵而走。而诸葛瑾的西路军也被司马懿击败,被斩首千余级。此次北伐,东吴的兵力堪比合肥之战的规模,只不过没打赢。

在此之后三年,东吴与曹魏并无大战。孙权称帝后,将都城由武昌又迁回到了建业,东吴的军事重心由荆州转移到了江东。从此之后荆州方向由攻势转为守势。

小结:公元208年—229年,孙权一共两次攻合肥,两次由荆州北伐,都被魏军击败。

————————分割线————————

孙权迁都回江东后,当年(229年)立即集结大军再攻合肥,此战为第三次合肥之战。

孙权此次采取了虚虚实实的策略,先是大张声势于合肥城下,使魏军召集兵力备战,待魏军聚集后,吴军又突然撤走。孙权的想法是以此麻痹魏军,想等魏军刚刚集结的兵力遣返后再趁虚进攻。却没想被魏军识破,魏国扬州都督满宠没有遣返军队,而是继续严阵以待。打了孙权一个措手不及,吴军只得撤走。第三次攻打合肥失败。

又过四年(233年),魏国将原来当然合肥城拆除,转而移到鸡鸣山下修筑新城。孙权听说曹魏移城,以为敌人胆怯,遂即调集大军进攻合肥,此为第四次合肥之战。

此次大战,由于魏国将合肥城迁移到了远离江河的地区,吴军的水师没有用武之地。孙权不敢上岸,便在船上待了二十多天不敢进攻。后来还是忍不住上岸攻城,结果被魏军早就埋伏好的奇兵袭击,被杀数百人,狼狈撤军。第四次攻打合肥失败。

一年后,诸葛亮第五次北伐,联络孙权一起出兵。渣权本人亲帅主力攻合肥,同时派陆逊和诸葛瑾从荆州方向,进攻江夏、沔口、襄阳等地区。这次蜀吴联兵,堪称三国史上规模最大的一次北伐,不仅蜀汉倾巢出动,东吴也是倾力而出。

这一次北伐,是孙权第五次进攻合肥。同时也是荆州方向的第三次北伐。

蜀汉方向由于被司马懿拖住,进展不大。而东吴这边,孙权围攻合肥两个月,死活就是打不下来。听到曹睿御驾亲征而来,孙权立马跑路了。由于孙权退得太快,荆州方向的陆逊和诸葛瑾一路也只好退兵。第五次合肥之战和第三次荆州北伐,以失败告终。

小结:从公元229年—234年,孙权三次攻打合肥,一次从荆州北伐,同样以失败告终。

说到这里,有心的朋友其实已经可以发现孙权为什么钟情于攻打合肥了。

因为,当时的合肥城临江而建,而东吴以水军善战闻名。孙权攻合肥,他都不需要下船!所谓的打合肥,实际上就是躲在船上观察。能攻就攻,不能攻,立马就可以乘船沿江撤退。

————————分割线————————

继吴蜀联合北伐失败后,孙权将军事中心移到了荆州,在荆州又有三次北伐。

第四次从荆州北伐:吴将朱然领兵两万人围攻江夏,遭魏荆州刺史胡质率军解围,双方各有胜败,以吴军退兵告终。

第五次从荆州北伐:吴将朱然再次进攻襄阳樊城一线,孙权兵分四路的进攻,朱然围了樊城很久,司马懿亲自督军击退朱然,吴军败得很狼狈,丢了很多物资。

第六次从荆州北伐:败不怕的朱然再次领兵出征,然而小有战果,不过战果很小。(详细可参考朱然传)

实事求是的说,孙权并非不从荆州北伐。他确实尽力了,怎奈能力不济,每次都被打的灰头土脸。

孙权之所以多次攻合肥,是因为江东士族的土地和家人都在长江下游,孙权也只能以建业为中心,攻打合肥,取得淮南,与曹操对峙,争取土著士族的支持。

后来迁到了武昌,也有两次北伐,其中黄龙五年规模最大,孙权也亲帅大军出击了。这也表明孙权并不是不愿意从荆州北伐。

只不过东吴和曹魏的防线长达两千多里,而孙权的实力又没有魏国强,如果全线出击只能是挨打。如果集中出击的话,又必然是顾头不能顾尾。

我们可以假设一下:

假如孙权集中兵力在荆州方向,蜀汉乘机偷袭南郡,孙权岂不是要重蹈关羽的惨剧?就算蜀国都是正人君子,也架不住孙权会往这方面去想。毕竟他是个小人,而小人是最喜欢怀疑别人的。

PS:当时孙权能选择的北伐路线有三条:

东路攻徐州,继而威胁青州;

中路攻合肥,继而取得淮南;

西路攻襄阳,继而威慑中原。

这三条方案,东路方案是最没有价值的。首先就pass掉。

另外,从东吴的大战略来看,孙权更倾向于划江而治,对于北方中原的野心有过,但最终没燃起来。

我上面的小结也说过,孙权打合肥,地形对他很有利。合肥离他近,打不下来也没关系,赶紧上船往回跑就行了。这个优势,在荆州方向体现不出来。

因为从地图上看,荆州和襄阳的距离貌似好像不远,但是当时吴国的进攻路径,并不是走陆路,而是沿汉江北上。而且司马懿都督荆州任内,魏国也发展了水军。孙权的水军若是深入汉水指向襄阳,魏国也有水军,孙权基本上没有优势。所以从荆州攻襄阳,孙权自己要掂量一下。毕竟,荆州不是合肥。搞不好要全军覆没的。

最后总结一下:

其一、孙权并非执着于进攻合肥方向,而忽视荆州。若东吴主力在江东,必然是以打合肥为目标。一旦迁移到荆州,就以襄阳为目标。实际上他从荆州方向的北伐,比合肥方向还多一次。

其二、东吴的根本在江东,孙权如果以荆州为主攻方向,无异于开辟第二战场,这对于东吴来说,负担不起。况且,荆州方向还要防备蜀汉的偷袭。

其三、孙权安身立命的基础是防御,打合肥和打襄阳也只是贯彻划江而治的目的。打合肥比打襄阳更利于撤退,能有效的保存实力。

东吴在得到了荆州全境后,为什么不从荆州北伐,而一直执着于攻取合肥?

谢邀!

识时务者为俊杰,东吴从孙坚,到孙策,孙权,以及下属谋臣并未想统一天下,消灭强大的曹魏,这倒与蒋介石兵败后的想法一样,想以长江分两天下,用长江天险来阻挡曹魏,并未把刘备这股势力放在眼中,反对刘表有戒心,合肥在长江位置重要,东吴当然尽最大努力想占为己用,这个孙权可是聪明之人,不想把自己推向风口浪尖,甚至向曹丕称臣来忽悠魏国,所以东吴在三国里立国时间达六十五年左右,孙权要比刘备聪明多了,他的江东可是富裕之地,他不像刘备打着恢复汉朝的旗号,不进也得进,口号喊出去了不北伐还真不行。

所以才有诸葛亮,姜维不断的去北伐,不断的去消耗自己,明知不能而为之。

孙权只想经营他的理想中的地盘,配合刘备伐魏也是做做样子,保存生力,不做无畏的牺牲,知己知彼是孙权的性格!

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。