三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪?有何依据?

魏蜀吴三国的都城,唯一确定在一个地方的,只有蜀汉,由于地盘比较小,而且适宜居住的地方也不多,所以他们只能以成都作为都城。

东吴迁都比较频繁。吴国就不一样了,由于孙权这个人比较跳,所以他有事儿没事儿就喜欢迁个都玩玩。不管是称帝前还是称帝后,没事儿就换地方住,一颗骚动不安的心啊!

第一次迁都:早年江东是把治所建在吴郡,也就是苏州一带。可是孙权住腻歪了,所以在建安十三年,孙权就把治所迁徙到了丹徒,也就是现在的镇江市境内。

第二次迁都:孙权在镇江吃锅盖面,估计也吃腻了。所以三年后又想到了迁都,这回他把治所迁到了秣陵,并且筑石头城,将秣陵改名为建业,也就是现在的南京市境内。

第三次迁都:其实在南京日子过得挺舒服的,春赏樱花、夏游玄武、秋逛栖霞、冬泡温泉,一年四季都可以吃盐水鸭。可是当时孙权偷袭了关羽,夺取了荆州。为了保证荆州的安危,孙权又想到了迁都。曹魏黄初二年,他在鄂地建起了武昌城,将治所迁徙到了这里。同年孙权被曹魏册封为吴王,所以可以说吴国的第一个都城就是武昌城,也就在现在的武汉市境内。

第四次迁都:孙权在击退了刘备和曹丕以后,感觉无敌是多么的寂寞,于是就称帝了。最初都城的确是武昌,可能是鸭脖子吃够了,于是他又想起了南京的盐水鸭,所以孙权一眨眼功夫,又把都城迁回了建业。

从此以后,吴国的都城就长期在建业了。总结一下,如果单纯从吴国建国来说,那么它的都城只有武昌和建业。但是要从江东势力起家的时候来看,那么他们的都城就有吴郡、丹徒、建业、武昌等地,甚至连柴桑(江西九江)一度都成为了战时治所。

曹魏建都属于广撒网状态。曹魏的地盘实在是太大了,你说他要是只在一个地方建都,那怎么抬高各地房价呢?各地房价上不来,那自然也就带动不了全国的GDP了。

因此曹魏也时常都处于迁都状态,这叫利好消息。迁到一个地方,当地官员们,就会大肆购买房产,这么一来能带动不少就业。诸如房地产、施工、建筑材料、运输、中介销售等各行各业的就业率就都会蹭蹭蹭往上涨了!

当然了,这里所谈到的曹魏都城,也是比较宽泛的一个概念。自打曹操把汉献帝接到手里开始,咱们就算数了!

第一次建都在许昌。建安元年,这个时候曹操手里的地盘还很少,甚至连袁绍都比不上。所以只能在接汉献帝的时候,把他安置在许昌。

第二次建都在邺城。曹操和袁绍打了一场官渡之战,结果袁绍战败。此后曹操攻入了袁绍的大本营邺城。邺城当时可是国际大都市,比许昌气派多了,在曹操称王以后,邺城也就成为了魏国的都城了。

第三次建都在洛阳。洛阳是东汉的都城,虽然被董卓一把火烧了,可是在曹操手里还是得到一定修缮的。曹丕登基称帝以后,取代了汉献帝,就不能继续在许昌建都了,所以就跑到了洛阳,在这里建都,预示着曹魏的正统地位。

第四次建都在长安和谯。长安是西汉都城,而谯并没有做过都城。可是黄初三年,曹丕却下令,将长安和谯都纳入都城的范围,一下子出现了五座都城,分别是:许昌、邺城、洛阳、长安和谯。

那么为啥要将长安和谯设为陪都呢?原因很简单,除了给当地房地产商带来利好消息外,还有一个重要的原因,那就是战略目的。

长安在关中地区,紧挨着蜀汉的汉中地区。所以扼守关中,才能挡住蜀汉集团的入侵。至于谯在安徽省亳州市境内,这地方距离东吴就比较近了,因此在这里设立陪都,主要是为了防备东吴的入侵。

这么一来曹魏除了有洛阳这么一个正式的都城外,还有许昌、邺城、长安和谯这4座陪都。

蜀汉是最简单的,只有成都。蜀汉的地盘实在是少得可怜,刘备当年拿下荆州以后,一度将南郡作为自己的治所。可是他没多久又跑四川去了,所以南郡江陵城就这么被抛弃了。

等到刘备拿下四川以后,便果断在成都建都了。为啥?因为当时他打下益州以后转了一圈,只有成都这地方是最发达的。

而且四川大多都是山区,唯独成都及其周围一圈是平原地带。所以刘备就直接在成都建都了。后来荆州又丢了,就更没有机会迁都回江陵城了。

至于打下来的汉中之地,压根就不适合做都城,人都被曹操给迁走了,在那里建都,是为了建个寂寞吗?

总结:从建都也能看得出三国体量。曹魏最牛,所占据的地盘都是古代最发达的地区,所以他们可以在长安、洛阳、许昌、邺城等地随便挑都城,基本都是现成的。

东吴稍微有点困难,因为当时长江以南并没有那么发达,所以基础建设都没有跟上。因此孙权迁都需要搞各种大基建工程。比如迁都到建业就要在这里建石头城,迁都到武昌又要在这里建武昌城。

蜀汉就更困难了,要地没地,要人没人,要钱也没钱。所以蜀汉只能选择在刘璋原有的基础上搞事业,有得混就不错了,还要啥自行车?

参考资料:《三国志》

三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪?有何依据?

今天我们说起三国,大抵是从东汉末年黄巾起义从而导致天下大乱为起点。后来,天下逐渐演化为魏、蜀、吴三足鼎立的局面,在这一局面形成过程前后引发的一系列故事早已随着小说和戏曲的创作和推广而深入人心。那么,三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪儿呢?

东汉建安二十五年(220),一代枭雄曹操与世长辞,其子曹丕继位,接过了父亲魏王、丞相的高位,随后他将年号“建安”改为“延康”,以示新时代的开始。不过同年十月,他就逼迫汉帝禅让,并改元黄初。公元220年历经三个年号,可以说是十分特殊了。

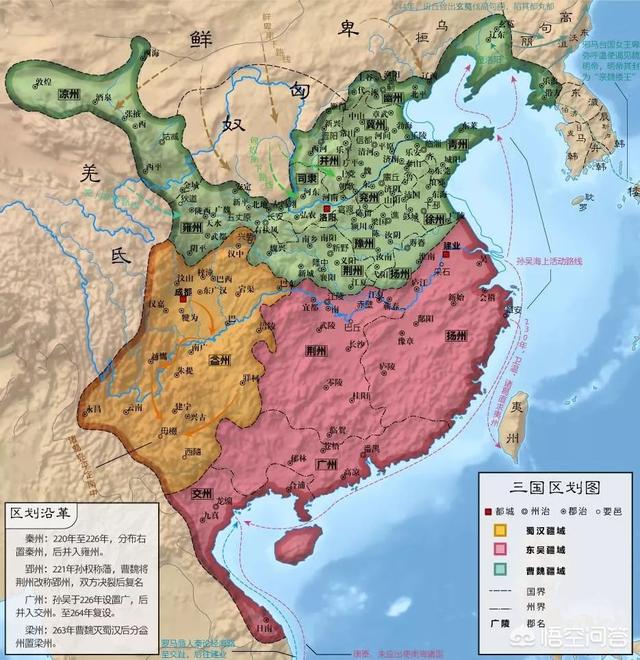

总之,据《三国志》记载:“乃为坛於繁阳。庚午,王升坛即阼,百官陪位。事讫,降坛,视燎成礼而反。改延康为黄初,大赦。”曹丕称帝于今河南省内黄县附近的繁阳。《魏略》则说,继位后,他“改长安、谯、许昌、鄴、洛阳为五都。”

也就是说,魏国的都城共有五个,分别是位于今陕西省西安市的长安,位于今安徽省亳州市谯城区的谯,位于今河南省许昌市的许昌,位于今河北省临漳县的邺城,以及今河南省洛阳市的洛阳。那么,曹丕为何要设置这五个首都呢?

首先,长安、洛阳本就是西汉、东汉两朝的首都。西汉初年,刘邦曾经纠结于首都该建于何处。他的大臣们大多来自华东地区,便反对大臣刘敬关于建都关中的建议,但张良劝说道:“夫关中左崤函,右陇蜀,沃野千里,南有巴蜀之饶,北有胡苑之利,阻三面而守,独以一面东制诸侯,诸侯安定,河渭漕挽天下,西给京师;诸侯有变,顺流而下,足以委输。此所谓金城千里,天府之国也。”

于是刘邦定都关中,建起长安城。这之后,一直到西汉末年,王莽篡汉,长安城毁于战火。于是光武帝刘秀建立东汉后,便将都城迁到了洛阳,不过此后汉代帝王还是习惯性将长安、洛阳都视为首都,常常从常驻的洛阳去往长安祭祀先祖。

谯被曹丕定为五都之一,是因曹操便是谯人,这里是“太祖武皇帝”的故乡,所以地位也就变得尊崇。许昌位列五都,则是因为建安元年(196),曹操从洛阳迎来天子时,就将天子迁到了许,并在此定都,后世称之为许都,曹丕也正是在许都附近登基称帝。

于是曹丕即位后,便称:“汉亡于许,魏基昌于许。”于是将其改名为“许昌”,并让其成为魏都之一。至于邺城,则是因为曹丕被立为曹操的继承人后,便被派到邺城驻守,可见魏国的五个都城个个都有存在的意义。

至于其它两国,就很简单明了了。章武元年(221),刘备在成都称帝,建立蜀汉,成都便是蜀国的首都。吴国也类似,不过黄龙元年(229)时,孙权先是在武昌称帝,几个月后又迁都建业,所以吴国也算曾经有过武昌这个首都。

三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪?有何依据?

三国时期,蜀国只有一个首都,是成都,魏国有一个首都,是洛阳,还有四个陪都,分别是谯、许昌、邺城、长安,东吴在孙权称帝后,只有过两个国都,一个是武昌,一个则是建业。

蜀国

由于三国演义的影响,所以大多数人都是比较偏好蜀汉的,对蜀汉也是最了解的,与此相比大家对东吴则是最不了解的,毕竟孙权在争霸路上有很大的黑点,许多人都并不怎么喜欢孙权,连带着对东吴的了解也并不多。

三国演义中,故事的最开始是从东汉末年的黄巾起义开始,不过真正的三国其实是滞后于故事开端数十年。黄巾起义发生于公元184年,之后经过混乱三十多年,直到公元220年,曹丕篡汉,三国才开始真正意义上的出现。刘备见曹丕灭亡汉室,于公元221年重建汉室,为了区分,后代称之为蜀汉。而到了公元229年,孙权才正式称帝,也就是这一年,天下才真正意义上的出现了魏蜀吴三国!

蜀汉大家最为了解,所以他的都城一点都不神秘,就是在成都。事实上,由于蜀汉建国之时,已经丢失了荆州,只有益州一块地方,而整个益州,也就只有成都平原最为富饶,所以蜀汉建都成都是毫无疑问的!

魏国

由于魏国是蜀汉的最主要竞争对手,所以大家对魏国也是比较熟悉的,不过大家对于魏国的国都位置,可能就不是非常了解了。对三国演义比较了解的朋友,大概知道曹操家族发迹于谯,也就是今天的安徽省亳州市谯城区,不过曹操势力壮大以后,并没有扎根于谯,而是立足于许都,当年曹操迎接汉献帝后,就是把汉献帝安置在许都的,这个许都就在现在的河南省许昌市。

曹魏势力长期盘踞在许昌,但当曹操被封为魏王后,曹操其实已经开始脱离许昌了,不想和汉献帝再呆在一起了,于是在邺城建立了魏国,重新搞了一套框架体系。等到曹操去世以后,曹丕从魏国的邺城来到许都,继承了曹操的权力,开始着手准备称帝,最终汉献帝被迫退位,曹丕将整个汉朝改为了魏国,并定都洛阳!所以说,魏国的真正国都其实是在洛阳!

不过魏国的国都是洛阳,但曹丕这个人比较念旧,或者说出于政治考量,他在魏国境内还设置了4个陪都,一个是曹家的发迹之地谯,一个是许昌,一个是原先魏国的都城邺城,最后一个则是长安。事实上,曹丕之所以如此设置,其实也是比较好理解的,一个老家,一个龙兴之处,一个旧国都,一个防备蜀汉,四个陪都设置得恰到好处。

吴国

接下来我们再来看看最神秘的东吴!事实上,东吴的都城换了非常多,从最开始的江南换到湖北,跨度可谓是非常大,不过如果从孙权称帝开始,东吴真正的国都其实就只有两个。

公元229年,孙权称帝,建都武昌,也就是现在的武汉市。没想到吧,很多人以为东吴是江南一带的政权,没想到人家竟然把国都安在了武汉,出乎意料。不过同年9月,孙权又搞了一次迁都,这一次他把东吴的国都迁往了建业,也就是现在的南京。之后的东吴就再也没有迁都了,直到灭亡。

东吴在正式建国后,迁都的次数比较少,他们迁都次数较多的时候,其实是在孙权称帝之前。孙策拿下江东后,治所其实是在吴郡(苏州一带),而孙策死后,孙权就把治所从吴郡搬到了丹徒(镇江一带)。三年后,孙权又迁都了,把治所放在了秣陵,并把秣陵改名为建业,也就是现在的南京,看孙权这意思,是想和曹操对着干了,想着打过去,建功立业。不过很显然,孙权的实力不咋地,并没能击败曹操,反而被曹操胖揍了一顿,于是孙权又一次迁都了,这一次孙权建都在武昌了,也就是现在的武汉一带。

孙权建都武昌,其实意思很明确,就是偷袭了刘备的荆州,准备赖在这里不走了,不想把荆州再还给刘备,刘备你有本事就来打我。后来刘备伐吴失败,遗憾去世,诸葛亮上位,缓和了和东吴的关系,重新结盟,孙权见蜀汉那边没有找东吴的麻烦了,于是开开心心称帝了,又迁都建业,准确重新找曹魏麻烦,不过很明显,东吴完全玩不过曹魏!

结语

综合来看,其实魏蜀吴三国中,蜀汉的国都位置最明确,也最简单,从始至终就是成都!而曹魏则略微复杂,国都是洛阳,除此之外还有四个陪都,分别是谯、许昌、邺城、长安。至于东吴,治所太多根本不好记,就只需要记住两个,当孙权称帝后,东吴只有过两个国都,一个是武昌,一个则是建业!

(本文主要参考《三国志》)

三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪?有何依据?

三国又叫三国时期,是因为当时天下由魏、蜀(汉)吴,三个势力所建立。

三国时期,魏国,蜀国,吴国的都城分别如下:

魏国:建安元年(196年)曹操迎汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”, 不久汉献帝禅位,曹丕篡位,自立为帝,定国号魏,并定都洛阳,曹魏正式建立。

东汉末年,曹操统一中国北方并实际上以丞相的职位掌握东汉政权,取得“魏王”称号,加九锡。220年,曹操病逝,其子曹丕继承其位,同年强迫东汉的末代皇帝献帝刘协将皇位禅让给他,建立了曹氏政权,国号“魏”,史称“曹魏”,定都洛阳。至此东汉政权正式灭亡,三国时代正式开始。

公元221年,以益州为根据地的刘备自立为皇帝,国号“汉”,史称“蜀汉”,定都成都。

蜀汉:公元221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称“蜀”或“蜀汉”。蜀汉王朝疆域所及,北至武都、汉中,东抵巫峡,南包云、贵,西达缅甸东部。263年为魏所灭。共历二帝,四十三年。

公元221年。曹魏册封占据扬州、荆州、交州等地的孙权,开始称“吴王”。229年,他正式称帝建国,国号“吴”,史称“东吴”,定都建业。

吴国:孙权建立政权,国号为“吴”,由于与曹魏、蜀汉呈鼎立之势,所统治地区又居于三国之东,故亦称东吴 。黄龙元年(229年)5月23日,孙权在武昌称帝,孙吴正式建国,随后迁都建业(今江苏南京)。天纪四年(280年)5月1日,孙吴亡于西晋,标志着汉末三国以来割据局面的彻底结束。

三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪?有何依据?

既然问的是三国的都成,那当然是魏、蜀、吴各自称帝后他们的行政中心所在地了。

先说魏国,公元220年,曹丕在洛阳筑坛接受汉献帝的禅让,接受帝位。虽然是汉献帝“苦苦逼着他”接受皇帝的位置,但明眼人一看就知道,这只是走个过场。曹丕接受帝位,定国号魏,追封自己的老爹魏武帝,他是魏文帝,定都洛阳。所以,洛阳是魏国的都成。

曹操生前没有称帝,尽管汉献帝在他手里毫无权力可言,曹操成为事实上的皇帝,但他没有取代汉献帝自立为帝。

《三国演义》的作者罗贯中以蜀汉刘备为正统,所以在《三国演义》中,对曹操极尽诋毁为能事。因此曹操在老百姓的心里就成为一个白脸奸臣,成为一个“宁叫我负天下人,休叫天下人负我”的阴险小人。

但事实上,在历史上曹操名声并不差,陈寿在《三国志》中,就是以曹魏为正统的。自唐自宋,曹操一直都是作为英明的政治家而存在的。

就连大文豪苏轼也对他大加追捧,说他“酌酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也”。只是到了后来,南宋为自己的偏安一隅寻找历史上的借口,他们才追捧刘备。

曹操一生征战四方,是有名的马上皇帝,魏国的江山是他打下来的。

广义上的三国,是在公元189年汉灵帝就开始了的。汉灵帝死后,外戚何进与宦官蹇硕为了争权夺利,互相厮杀,最后两败俱伤。

西北军阀董卓趁机出兵长安,肆无忌惮,大肆烧杀。对此,司马光在《资治通鉴》里是这样写的:“建安之初,四海荡覆;尺土一民,皆非汉有”。

经过董卓之乱后,再加上黄巾军的风起云涌,汉朝的都成长安、洛阳已是四壁荒野,野草丛生了,人们无以为继。

当时的曹操在荀彧的建议下,于建安元年(公元196年)亲至洛阳,迎接汉献帝。

正如《三国志·吴书·周瑜传》中所言,“曹公豺虎也,然托名汉相,挟天子以令四方,动以朝廷为辞”。

他把汉献帝接到自己当时的治所许昌,可以说是很高明的,在政治上就有了先手,从此可以明正言顺地打着皇帝的旗号抢夺地盘了。

经过多年的征战,特别是在经过官渡之战,曹操打败了袁绍后,统一了北方的大部分地区。后来,他携兵80万,准备渡江南下统一全国,结果被孙权刘备联手打败,火烧赤壁,损兵折将,自那以后,他再也无力征讨南方了,三国鼎立的局面就此形成。

纵观曹操的一生,他统一北方,兴修水利,抑制豪强,唯才是举,是不可多得的政治家。并且他也是有名的军事家,文学家。他的短歌行《观沧海》《短歌行》更是千古有名的诗篇,为人们所传颂。

自公元220年曹丕称帝,至咸熙二年(265年),司马炎篡魏,改国号为晋,曹魏灭亡。洛阳作为曹魏的都城,共存在了45年。

公元221年,远在成都的刘备听到曹丕代汉称帝后,“匡扶汉室”的口号也就不再喊了,干脆自己当起了皇帝,是为昭烈皇帝,定国号为汉,后世为有别于西汉、东汉,称为蜀汉。

相传刘备是西汉中山靖王刘胜之后,刘弘之子,细细论起来,汉献帝还要叫他叔呢,刘皇叔的大号从此响彻江湖。只是这位皇叔家境真不咋的,早年丧父,母亲以贩履织席为业。刘备一生,可谓命运多舛,他投靠过公孙瓒,后归陶谦,又跟过吕布,曹操,袁绍,刘表,前半生一路颠沛流离。但是曹操与青梅煮酒,却对刘备推崇备至至,“今天下英雄,唯使君与基耳”。

《三国演义》上说,刘备是哭了的江山。要知道,在那乱世纷争的时代,风云际会,英雄迭起,手里没有两把刷子,怎会立得住脚。说刘备只会哭,实在是天大的误会。

刘备给人以无能的表面印象,全在于《三国演义》里,将他的功劳移花接木都记在了别人头下的原因。

事实上,火烧博望的战绩是刘备一手策划的,黄忠大破夏侯渊的主意也是他出的,《三国志·蜀书·法正传》中,“先主命黄忠乘高鼓噪攻之,大破渊军,斩渊”。由此可见,刘备在军事上的韬略也是很深厚的。

体现刘备水平的还在他的用人识人的水平上。刘关张的友谊就不用说了。在他占据益州后,重用法正,不但体现了他的唯才是举的用人原则,而且也是平衡蜀汉集团内元老派、荆州派与益州派利益之间的一招妙棋。

要说法正的地位和能力,还在他死后才展现的。刘备发动夷陵之战时,诸葛亮说:法孝直若在,则能制主上,令不东行;就复东行,必不倾危矣。

当年,刘备夺汉中后,任命谁为太守是蜀汉集团的大事。因为汉中是益州的北大门,如果汉中失守,魏军势必长驱直入,南下益州。当时,刘备提拔名不见经传的魏延为汉中太守,这是需要极大的勇气的。但事实证明,魏延是可以独当一面的。后来诸葛亮六出祁山,他提出的兵出子午谷的计策,依现在的眼光看,确实是兵出奇谋的。

还有对于马谡的判断,也可见刘备的识人之准。马谡在年,轻时可谓是才情并茂, 用现在的话说就是流量担当。连一向谨慎的诸葛亮都被他的学识所吸引,常情不自禁地邀其详谈,并且一谈就是大半夜。

可是刘备却临终遗言:“马谡言过其实,不可大用。”

可惜刘备死后,诸葛亮并没有拿刘备的话当回事。也许在他的内心深处,对刘备识人之才还是不大服气吧?结果,马谡太不给自己的伯乐面子了,街亭失守,又一次证明了马谡只是一具好看的皮囊而已。

世人公认曹操是枭雄的原因,一是曹操认为成大事者不惧小节。二,他乐于自认自己是:治世之能臣,乱世之枭雄。

可刘备的枭雄一面却隐藏在他仁义的外表之下。吕布是有恩于刘备的,当年的辕门射戟,他救过刘备的命。可是,当曹操捉住吕布,向刘备请教何去何从时,刘备轻描淡写地说:孟德还记得当年丁原、董卓之事不乎?他的一句话,让吕布命丧黄泉。

虽然,他抗着“匡扶汉室”的大旗征战四方,但是匡扶汉室只是他利用的工具而已,他压根就没真正当一回事。这从他给自己的两个儿子取名刘封、刘禅这样的名字,也说明他自己当皇帝的心情早已有之了。

后来,当汉献帝被曹丕搞下去后,刘备也并没有把他接到成都当皇帝去,而是自己紧跟曹丕的脚步,自己当起皇帝来。在对待当皇帝这件事上,还不如东吴的孙权有耐性呢。

刘备错就错在选错了接班人上。

在号称天府之国的四川,成都是整个成都平原上的明珠,它的富饶是有目共睹的。它外有“蜀道之难,难于上青天”地势保护,内有姜维的尽力辅佐,但刘禅是标准的废材,把一手好牌打的稀烂。

诸葛亮死后,刘禅就再也没有他顾忌的人了,终于好好享受一下皇帝极致快乐了。当邓艾的大军一出在成都城前,他唯一的作为就是献城以享,从此后去当他的安乐公去了。成都作为蜀国都城的历史,只是刘备地下有知,会不会后悔把帝位传给这个不求上进的儿子?

成都我作为蜀国的都城,自刘备221年称帝算起,至刘禅263年投降,总共只存在了42年,是三国间存在时间最短的都城。

公元700多年前,有个叫辛弃疾,站在南京城外的北固山上,看着滚滚而去的江水,想着天下兴亡、英雄迭代的历史,不禁感慨万千,发出了“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋”的感慨。

这个孙仲谋,就是三国时代吴国的大帝孙权。由于他的父亲与曹操、刘备同时举兵讨打过董卓,因此,辛弃疾把孙权列为他们的侄子辈,所以才有了生子当如孙仲谋的感慨。

当曹丕、刘备先后称帝的时候,孙权并没有急于求成紧跟着称帝,而是上表曹丕称臣。直到公元229年,45岁的孙权在武昌称帝,不久迁都建业,也就是今天的南京城。

因此,建业就成为三国时期吴国的都城,直到公元280年,西晋大将王濬率战船自成都顺江而下,兵临石头城,东吴末帝孙皓素车白马,缚住双手,衔璧牵羊,投降王濬。自此吴国灭亡,建业作为吴国的首都,也只存在了61年的时间。

东吴的开创者是孙坚,他世居江东,带出了程普、黄盖、韩当、祖茂四员大将跟他打江山。后来他传位给孙策,孙策被人所害后,传位给自己的弟弟孙权。

与曹操刘备比起来,孙权是守成之君。但他的对手是什么人!北方的曹操时时惦念着江东这块宝地,西面的刘备随时都可以沿长江顺流而下掏他的老巢。

如果没有一定的能力,孙权分分钟就会被曹操、刘备团灭。但他不但没有被消灭,反而在时机成熟后,果敢地杀关羽,夺荆州,消解掉卧榻之侧让敌人酣睡的心头之患,同时解决了自赤壁大战以来,把荆州借给刘备而收不回来的历史遗留问题。

早年的孙权还是善谋善断的英雄气概的,还有赤壁之战的表现。

赤壁战前,曹操强兵压境,当时的孙权还不到30岁,吴国内以张昭为代表的元老派,主张投降曹操。

但孙算大喊:孤与老贼,势不两立,当即挥刀砍去桌案一角,以表决心。于是,江东上下同仇敌汽,取得了赤壁之战——这一奠定鼎足之势的经奥战役的辉煌胜利。

曹操进攻漓须口,孙权亲自乘舟查看曹营情况,后写下“春水方生,公宜速去,足下不死,孤不得安”的信给曹操,足以可见孙权的豪杰气质也是满血复活的。

当然,孙权作为一国之君,他最大的优点还是善用人,会用人上。

他继承父兄基业,缺乏沙场磨砺,算得上在斗争中学会斗争的人。他以容纳百川的魅力使大批能臣武将为自己尽忠,让江东真正做到了人才济济。

他对部将肯于放手,敢于放手,所以周瑜、吕蒙、陆逊对他,对吴国都是肝脑涂地、万死不辞。

正因为有这些精英人才的辅助,孙权才能雄距江东,争霸天下。

此外,在他执政期间,他派人航海,加强对台湾省的联系,设置农官,实行屯田,发展经济,促进江南土地开发,再次显示出了卓越的治国才华,这也是他对中国历史的贡献!

晚年的孙权,性格猜忌,杀戮无度,与早年判若两人,为此后东吴政局混乱埋下了祸根。但总体来说,孙权仍不失为一代英豪的。在《三国演义》中,赵咨对孙权的一番精妙评论,可以说尽了孙权,他说,吴侯乃聪明、仁智、雄略之主也。

纵观整个三国时期,可以说是乱世出英雄,曹操、刘备、孙权是他们之中的杰出代表。但是,英雄总有迟暮的时候,更何况后代子孙的不屑,使他们所创立的基业,很快走进了历史,他们的都城存在的时间,在历史的长河里,简直不值一提。

正像《三国演义》开头的那首《满江仙·滚滚长江东逝水》所写的那样:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。……古今多少事,都付笑谈中。

三国时期魏国、蜀国、吴国的都城分别在哪?有何依据?

魏国洛阳 吴国南京 蜀国成都

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。