诸葛亮绕远道伐魏,为什么钟会攻蜀走的就是子午谷?

姜维九伐中原,打得司马家族不胜其烦。于是在司马昭执政期间,得知蜀汉君臣有离心离德的趋势,便发动了征讨蜀汉的战争。

战争的主帅是钟会,他带着十多万大军入蜀。同时邓艾和诸葛绪也分别带领3万大军跟随。那么钟会走了哪条路呢?

实际上钟会并没有走子午谷这条路,而是走的斜谷、骆谷这两条路。所以说,钟会压根就没有啪啪打脸诸葛亮,完全是后人臆想的。

会统十余万众,分从斜谷、骆谷入。---《三国志》

除了钟会以外,不是还有两路人马吗?他们有没有走子午谷呢?对不起,他们也没有走子午谷。邓艾的3万大军,走的是沓中和阴平小道。而诸葛绪的人马被钟会给兼并了。

四年秋,乃下诏使邓艾、诸葛绪各统诸军三万余人。艾趣甘松、沓中连缀维,绪趣武街、桥头绝维归路。---《三国志》

这么一来,我们就可以初步得出一个结论,曹魏三路大军伐蜀,没有任何一路走子午谷这条路。这是否证明子午谷真不可行呢?

一、魏兴太守刘钦,是否成功走过了子午谷?曹魏派遣的三路大军,分别是钟会、邓艾和诸葛绪所领导的人马。我们可以断定,这三路人马是没有走子午谷入汉中的。

那么当时没有人走这条路吗?你别说,还真的有人走了这条路,那就是魏兴太守刘钦。《三国志》里是这么记载的:

魏兴太守刘钦趣子午谷,诸军数道平行,至汉中。---《三国志》

这就是说刘钦带着自己的人马,从子午谷这条路出发,和钟会、邓艾等人一起出兵,最终到达了汉中。

因此我们发现了一个事实,子午谷这条路,果然是走得通的!刘钦就亲身见证了这条路,所以这是否说明,当初诸葛亮错了呢?

二、刘钦走了子午谷,恰好证明了诸葛亮的推论。刘钦成功从子午谷进入到了汉中境内,这件事在历史上的讨论,其实是络绎不绝的。不少人开始给魏延翻案,认为当初魏延的说法是对的,诸葛亮太保守了。

那么我们回忆一下当初魏延是这么说的。魏延跟诸葛亮要1万人马,其中5千人负责开山修路,5千人负责攻城略地。

魏延希望依靠这1万人马,从汉中出发,途经子午谷,直奔长安。想法相当美好,可惜诸葛亮予以否决。

那么诸葛亮为什么要否定魏延走子午谷的这一做法呢?其实很简单,因为诸葛亮担心,曹魏那边也知道有子午谷这么一条道。

只要对方在子午谷的出口处埋下伏兵,那么魏延这1万人马,直接就报销了。问题的关键,就在于曹魏到底知不知道有子午谷这条路。

魏兴太守刘钦,身体力行地告诉我们,他们不仅知道有这条路,而且肯定还派人打探过全程。否则刘钦不可能轻易就把这么多人带进子午谷。

所以说诸葛亮的疑虑是正确的,魏延能知道这条路,没理由曹魏那边就没有人知道。毕竟你蜀汉要防备曹魏来攻打汉中,而曹魏也得防备着蜀汉来攻打关中啊!

三、韩信走陈仓,和子午谷能否成功,不可相提并论。魏延给出的理由言之凿凿,他表示要效法韩信走陈仓小道,进而夺取关中之地。如果魏延是第一个发明这个走法的人,那么他就是大牛。

可问题是,韩信在四百多年前,已经发明了这一走法。曹魏派遣郝昭镇守陈仓城,使之固若金汤,其实就已经表明了一点,曹魏对蜀地进攻中原的各种小路,都有很深的研究。

第一个用这个计谋的人,那是个天才。以后再想要用这种计谋的人,那就是蠢材了!所以说魏延天真地认为,依旧可以效法韩信,那就大错特错了。

历史上有了一个韩信,就不可能再允许出现第二个走小路出川的人。就算有,那也不是因为对方不知道有小路,只是因为对方疏于防范罢了。

所以说,姑且不论魏延走子午谷是否能够成功,反正肯定存在很大的风险。运气好,曹魏疏于防范,那么魏延可以得手。运气不好,曹魏重兵埋伏,那魏延可就前功尽弃了。

同样的道理,其实邓艾走阴平小道的时候,也是风险很高的。因为早年诸葛亮就在阴平小道的出口处设下过防备,江油也有兵马镇守。

只不过由于诸葛亮去世已久,蜀汉内部对此疏于防范罢了。这才让邓艾捡了便宜,否则邓艾也出不了川地。

四、奇谋是在对方没有防备的情况下,才能使用的。历史上评论这一公案的时候,都觉得诸葛亮过于保守,没有奇谋。其实我们应该反过来看看,什么叫做奇谋。

韩信从陈仓小道出川,这叫奇谋。为啥?因为此前没人从小路出过蜀地,大家都是从栈道走的。所以韩信捡了这么一个便宜。

邓艾从阴平小道入川,算不上奇谋。为啥?因为蜀汉那边的确是有人知道阴平小道可以入川的,只不过蜀汉后期疏于防范,这才让邓艾钻了空子。

那么魏延子午谷计策,算得上奇谋吗?其实也算不上。因为从小路出川进入关中,这一方案人家曹魏早就知道了。

诸葛亮北伐的时候,曹魏那边肯定对所有蜀地进入关中的要道,都有重兵把守。所以魏延成功的概率很小。

对方有了防备,你还要用这一招,这还能算奇谋吗?显然不算。所以当明末的高迎祥打算从子午谷偷袭西安的时候,人家孙传庭早就在谷口埋伏了兵马,一举歼灭闯军,活捉了高迎祥。

总结:刘钦能从子午谷走出来,是有原因的。自古以来,能从子午谷成功偷渡的军队,实在是少之又少。因为子午谷这条路实在是太险峻了,很难让大规模军队通过。

刘钦为啥能过呢?其实很简单,因为刘钦的人马实在是太少了。高迎祥有几万人马,所以被困死在了子午谷。同样的道理,如果魏延带着1万人马也有被困死的可能。

刘钦所携带人马,基本可以忽略不计。钟会十多万人马,邓艾3万人马,这都是有记载的。一个魏兴太守刘钦,能带多少人马呢?我估计也就在1千人马左右。

越是凶险的地方,所携带的人马越少,就越容易通过。刘钦能通过,不代表其他人也能通过。钟会那十几万大军就更别想通过了。

参考资料:《三国志》

诸葛亮绕远道伐魏,为什么钟会攻蜀走的就是子午谷?

诸葛亮伐魏老走祁山道?为什鐘会巧蜀却走了午谷?

大凡读过三国志及三国演义的人都知道,诸葛一生唯慬慎,刘备在世时打仗都带法正,庞统,诸葛亮的搞后勤,连最没胜算的夷陵之战刘备都没带诸葛亮,可见诸葛的军事才能不擅长,也就是一般般吧!陈寿也是这么记载的,也是这么评价的,诸葛的特长是搞政治,搞后勤。

古今中外的军事家精典的战役都是出奇招,出奇不意,例如韓信的明修栈道,暗度陈仓,曹操出奇兵烧了袁绍的粮草,才有官渡之战的胜利,诸葛老走祁山军事行动都在对方的掌控之中,即使诸葛亮再活二十年也出不了祁山,这也是诸葛含恨而去的原因。

这也是魏延一直对伐魏的路线不满,一直是将帅不和,魏延出子午谷的计划一直不被采纳,但钟会选了这条路线,取得了性利,鄧艾出奇兵度阴平,一举捣毁了蜀国首都,从此蜀国灭亡。

诸葛亮以卵击石的伐魏,稳扎稳打,没一点冒险精神,不断的连年战争而劳而无功,死伤无数,是什么目的可能只他本人清楚,别人是无法想象,再见!

诸葛亮绕远道伐魏,为什么钟会攻蜀走的就是子午谷?

诸葛亮的战略是蚕食关中,攻略是先取陇右。

所以,诸葛亮的目标是陇右,进军路线一定是斜插陇右,而不会直取关中。

曹魏的战略是一战灭蜀,攻略是直取成都。

所以,魏军的目标是成都,进军路线无论迂回还是直取,都会以成都为中心。

蜀弱魏强,诸葛亮用兵必分主次,哪里主攻、哪里助攻、哪里袭扰,一定安排得清清楚楚。因为自家兵少、粮少、资源少,不抗造。但既然目标是陇右,那么无论怎么安排,这个主攻方向肯定是陇右。

魏强蜀弱,曹魏但凡下了灭蜀的决心,就不会虚一招、实一招地摆花架子。简单说就是:老子要钱有钱、要兵有兵,还跟你分什么主次,哪里都是主攻方向、哪里都要直取成都。甚至,曹魏的一个助攻别军都能干翻你的主力部队。

在诸葛亮五次北伐中,最接近成功的,是第一次北伐。因为曹魏大意了,在陇右没有留下足够的力量。所以,蜀军一入陇右,就是魔挡杀魔、佛挡杀佛的节奏。不是曹魏太弱,而是曹魏的陇右太弱。

所以,诸葛亮称雄陇右的前提,是曹魏的援军不能进入陇右。但凡曹魏援军杀过陇山,那蜀军就只能赶紧退回汉中。原因是打不过。

不用比战士勇猛,比后勤就行了。曹魏鏖战陇右,其后勤基地是关中,援军、粮草和辎重穿越陇山进入陇右。蜀汉鏖战陇右,其后勤基地是汉中,援军、粮草和辎重穿越秦岭进入陇右。

你这就没法打。

马谡失街亭之后,曹魏的援军、粮草以及辎重便可以源源不断地输入到陇右。而诸葛亮连打都不会再打了,而是赶紧撤军。

打赢了,然后没粮草了,所以必须撤军;僵持了,然后没粮草了,所以也要撤军;打胜了,然后没粮草了,所以还要撤军。只要诸葛亮不能彻底拿下陇右,那蜀军就没法在陇右立足。

蜀道难于上青天、秦岭大山连鸟都飞不过去,这就是原因。为什么诸葛亮总会缺粮?不是蜀国没有粮食,而是粮食运不过秦岭大山。士兵都饿肚子了,你还怎么打?

为什么魏延的子午奇谋不被诸葛亮采纳?

给你魏延五千士兵,然后穿过秦岭、杀到关中,甚至一战破长安。然后呢?然后,你这五千人能在关中立足吗?

关中的东方咽喉是潼关。所以,占领长安之后,魏延需要立即奔袭潼关,然后占领潼关、再后守住潼关。最后,诸葛亮的蜀军主力部队还要立即开展关中大扫荡,把曹魏的关中势力彻底清除掉。

这一系列紧密耦合的因果链条必须全部成立。但凡一个链条不成立,都不是魏延的五千奇兵能不能全身而退的问题,而是整个蜀汉主力能不能全身而退的问题。

所以,子午奇谋就是魏延的一厢情愿,几乎没有成功的可能。因为三国争霸是一种博弈的均衡态。这时候早就没了低垂的果实。

汉末乱世,到处都是州级、郡级甚至县级诸侯,你能干掉就能吃掉。打下一州一郡,就是吃顿饭的功夫。赤壁之战后,刘备趁东吴一个没留神,就占了荆州南四郡。这种爽到极点的战争神操作,在乱世之初数不胜数。

但是,三分天下之后呢?别说占一州一郡了,就是占一座城池都要付出千万将士的性命。因为面对的不是一城军民,而是三分之一的天下军队。战略要地,更是会让人家拼上老本儿跟你玩命。低垂的果实,已经没有了。

在这种博弈均衡态下,大家必须玩战略。而战略是阳谋。你曹魏在东边跟孙权死磕,关中力量本就勉强,陇右力量更是薄弱。然后,我诸葛亮让你看着我怎么从你身上撕下陇右。

拿下陇右之后呢?东汉光武帝刘秀在占领关中之后,最头疼的不是四川公孙述,而是陇右的隗嚣。隗嚣这家伙随时都能冲下陇山、杀到关中,然后教训一下刘秀怎么做人。

所以,得陇右则可残关中。熬得时间久了,曹魏就会把关中当成汉中,食之无味、弃之可惜。最后,曹操是怎么丢了汉中,曹睿就会怎么丢了关中。

而只要诸葛亮拿下关中,蜀汉便开启了以关中形胜携四川财富的争霸模式。刘邦和秦战国统一天下,都是这个模式。

所以,诸葛亮的战略目标是哪里?只能是陇右,而不是关中。既然是陇右,那就不能直取关中。于是,子午道、傥骆道以及褒斜道,这三条直通关中的蜀道,便没有什么意义。

这三条道,特别是子午道和傥骆道,不仅不适合大军通行,而且已被战火损毁。你非要通行也可以,那就先修路。益州本就疲敝,所以能不搞基建就不搞基建。但是,诸葛亮还真修过,曹魏也修过。修路的目的,都是把军队送过去。不修路就用兵,蜀汉和曹魏,谁也别想。

除了这三条路,还有汉高祖刘邦曾经走过的陈仓道,绕过终南山的西面,从宝鸡向南经过大散关进入嘉陵江上游谷地,从西面连接汉中。但是,这条路在三国的时候已经成为主要通道。

如果诸葛亮在这条路上招摇行军,那么曹魏就是睡着了也能被惊醒。关键是诸葛亮也没法在陈仓道上招摇,因为曹操在撤出汉中的时候就把这条路给毁了。

所以,诸葛亮必须继续往西斜插,一直插到祁山道。从汉中向西,沿着汉江谷地前进,经过今天的勉县、略阳、成县等地,然后出兵祁山(今甘肃省西和县)。翻过祁山,就是陇右。而诸葛亮的战略目标就是拿下陇右。

为了拿下陇右,就要选择祁山道这条路进行主攻。而为了迷惑曹魏,就要安排赵云在褒斜道方向搞事情。这就是第一次北伐的铺排。

而最后一次北伐,诸葛亮屯兵五丈原,与曹魏鏖战。其战略目标也不是长安,而是陇右。但是,北原、阳遂失利之后,诸葛丞相无力回天,只能与曹魏陷入毫无意义的持久战。

若亮跨渭登原,连兵北山,隔绝陇道,摇荡民、夷,此非国之利也。

丞相计谋别人家参透了,司马懿也有了准备,陇右自然拿不下来。

诸葛亮伐魏,他不是故意绕远,也不是有意迂回,而是直取陇右。至于关中,那是攻下陇右以后的事情。

而司马昭组织的曹魏灭蜀之战呢?

曹魏是三路出击,而且哪一路都不怂,都拿出了先到汉中吃饭、再到成都刷夜的架势。

西路邓艾,直接扑向沓中。沓中在今天的甘肃省舟曲县,战场已经向西铺排到了甘肃。所以,魏军并没有直接奔着成都死命干。那邓艾这一路去干什么?目的是消灭沓中的姜维军团。姜维不是蜀军大将吗?干的就是你。这就是硬碰硬,搞得是实力碾压。

中路诸葛绪,自祁山、向武街、抵阴平桥头。这一路要干什么?要截姜维的后路。姜维肯定打不过我家邓艾,打不过就要跑,但不能让你跑,所以就要提前搞阻击。因此,曹魏没有一路是偏军,都是硬碰硬。

但是,姜维太滑,在沓中跟邓艾打了一仗,随后就开溜,在阴平还把诸葛绪晃飞了。姜维为啥不打了?

东路钟会从斜谷、骆谷和子午谷搞着基建、杀向汉中了。曹魏要钱有钱、要人有人,人家不怕修路耽误工夫。而汉中是蜀汉前线的总后方,也是蜀汉益州总部的北大门。所以,姜维必须驰援汉中。

但还是来晚了。修路并没有耽误行军速度,而汉中的蜀军完全不够钟会招呼的。等姜维回军的时候,汉中基本已经被钟会拿下了。

于是,姜维只能接着往剑阁跑。剑阁这个鬼地方,是真正天险,谁也别想过来,钟会也别想。但是,东边不亮、西边亮,没人盯着的东路邓艾一路开始骚操作了。

这家伙率领一支奇军,绕过阴平(今甘肃文县西北)后,穿过一片700里的无人区,一边行军、一边修路,搞着基建就杀到了江油(今四川江油北)。这时候,剑阁即便再险,也失去了意义。因为一支魏军精锐已经杀到四川。在突破绵竹、击败诸葛瞻后,邓艾所部兵临成都城下,蜀汉后主刘禅开城投降。

就是这么简单。魏军在公元263年8月出兵,蜀汉在当年11月灭国。原因就是:在绝对的实力勉强,一切的兵法、所有的诡计、全部的名将,全都拿不上台面。

三路魏军,当然也分主次。魏军的主力,是东路钟会。但是,魏军的助攻次路呢?他们要干姜维。所以,魏军的次路也不次。

试想一下:姜维完全可以任你三路来,我只一路去。他先干掉邓艾、再吓跑诸葛绪,然后与钟会展开汉中决战。但是,他能做到吗?做不到。因为实力不允许。魏军的实力太强。仗打完了,还能把蜀道修好。

主力钟会一路,为什么要从斜谷、骆谷和子午谷方向直取汉中?

因为这个方向离长安最近,后勤最高效。十八万大军,邓艾西路三万、诸葛绪中路三万,剩下的十余万人全在钟会手里。钟会必然要从补给最近的地方出兵,所以只能走这个三条蜀道。

而钟会之所以敢打明牌、直接往里杀,就是因为实力。十八万人往几条蜀道上一摆,这已经占了蜀汉总人口的五分之一(蜀亡时,户二十八万,口九十四万,带甲将士十万二千,吏四万)。在这种绝对实力面前,蜀汉还怎么打?

诸葛亮北伐,虽然主动出击,但因为国力不济,所以处处被动。即便战略再高明,落实到攻略上,也只有一个重点。那就是陇右。奇兵出击,不是诸葛丞相不想玩,而是不能玩、不敢玩,因为玩不起。

曹魏灭蜀,则是泰山压顶、直接硬刚。因为国力够硬,所以处处主动。即便纯玩战略打明牌,蜀汉也无计可施。血也够厚、输出还猛,当然有冒险的资本。邓艾一路奇兵就是是失败了,也不影响整个灭蜀的战局。

诸葛亮绕远道伐魏,为什么钟会攻蜀走的就是子午谷?

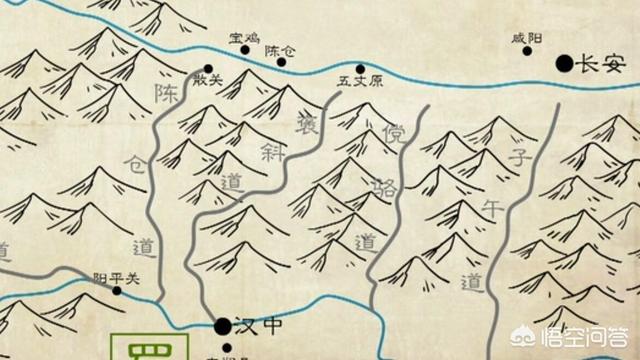

三国时代,蜀魏之间隔绝着山高水险的秦岭。诸葛亮想要伐魏有五条路,自西向东依次是:祁山道,陈仓道(又名故道)、褒斜道、傥骆道、子午道。需要说明的是,这些道路的修建主要是利用秦岭的峡谷与其间的河流。

祁山道从成县始,经西和、礼县到天水,然后从陇山道中穿行,并翻越陇山,到达陇县,然后抵达关中。此路即是当年诸葛亮打算第一次出祁山的进兵之路。

诸葛亮选择祁山道就是因为此路可以凭借一条名为西汉水的河流运送给养。西汉水河谷宽阔,两岸皆为平坦的黄土高原,可以完全避开褒斜道、傥骆道和子午道的曲折艰难。此外,正是因为祁山道宽阔平坦,所以诸葛亮可以从容应对敌军设伏。同时,西汉水两岸开发较早。北伐前,诸葛亮还曾亲自勘探当地人的墓葬,并得出此地百姓富裕的结论。故而诸葛亮第一次北伐选择祁山道的一个原因就是可以得到当地的粮草补充。

当然,对于诸葛亮为何不采纳魏延之策,大概是因为诸葛亮首次北伐,考虑到经子午道从汉中越秦岭直取关中固然近捷,但却极易受到关中守军、洛阳魏军和来自西凉陇右魏军的三路夹击,弄不好会全军覆没。兵出祁山,由西向东扫荡,虽路远迂回,却稳扎稳打,十分稳妥。(三国时,这一带属于氐羌等少数民族聚集之地。蜀魏相争都曾联系氐羌部落以为策应。)而且,诸葛亮还部署了赵云、邓芝率偏师兵出斜谷,作为疑兵吸引魏军注意。实际上,诸葛亮第一次北伐确实打了曹魏一个措手不及,接连攻下天水、南安、安定三城,导致“关中震响,朝野恐惧”。魏明帝听闻大惊,立即调发精兵强将,并亲率大军坐镇长安。

陈仓道,自宝鸡益门镇出发,经凤县、略阳、勉县可以抵达汉中,因为此路沿着故道水行进,故而又被称为故道。此路最大的优点就是通过陇山与秦岭之间的渭河,从而绕过了秦岭。虽然比较褒斜道、傥骆道、子午道较远,但是此路与祁山道一样,路途相对平坦。同时,陈仓道与祁山道又于略阳之地汇合为一路通往汉中。历史上有名的典故明修栈道暗渡陈仓即是指此。(第一张图)曹操攻击张鲁走的也是陈仓道。

褒斜道,傥骆道的形成也是凭借了河流对秦岭的切割,褒斜道是用渭水支流斜水与汉水支流褒水两条对向河谷所开凿的。褒斜道自关中经眉县沿斜水而上,走一段山路,再经太白县沿褒水而下,经留坝到褒城,抵达汉中。傥骆道与褒斜道类似,自关中经周至县沿骆水河谷而上,至洋县,走一段山路再经傥水河谷,到达城固,抵达汉中。傥骆道虽然在五路道路中路程最短,但是傥水与骆水之间山路距离较长,山路险峻难行,故此道多为路人所摒弃。褒斜道山路通行距离短,里程249公里。正是因为褒斜道通行距离短,所以此路早在西周时期即已开通,周幽王攻褒国取褒姒即使走的此路。228年诸葛亮第一次北伐命赵云即是向此道佯动。234年诸葛亮第五次北伐也是走的此路到达的五丈原。

子午道是由子午谷入山,经宁陕,洋县抵达汉中,形成时间大致与故道相同,谷长330公里。因其正对长安城南,古人将正南北称之为子午,故名子午道。但是子午道有其先天的缺点,即离蜀汉控制的汉中过于遥远。同时,此路也是五路中最长且最艰险的一路。

先前,魏延镇守汉中期间,曾制定出了一套御敌方案:“皆实兵诸围以御外敌,敌要来攻,使不得入。”大意就是扼守关中通往汉中的通道,利用褒斜道、傥骆道、子午道的艰险难行,将后勤压力丢给敌军。于是,魏军也尝了一回诸葛亮有粮运不上来的苦恼。公元244年,王平就是依靠魏延的防御措施而击退了魏国大将军曹爽的进攻。

到了蜀汉后期姜维掌权后,姜维以汉中为基地先后进行了九次北伐,大胜两次,小胜一次,大败一次,僵持四次。纵观姜维北伐,其侧重点多在陇西。史载姜维“兼负其文武,欲诱诸羌胡以为羽翼,谓自陇以西可断而有也。”同时,蜀汉后期兵力不足。姜维若是继续发动北伐,则必须要解决兵源问题。但是蜀国全国兵力仅有十万二千,除驻守成都的4万士卒外,驻守汉中的兵士只有3万人。而且,这三万人还依旧延续着魏延时代遗留下来的分散扼守的防御政策。所以,姜维需要调整汉中兵力,以达到适当集中的目的。对此,姜维提出了“敛兵聚谷”的主张。

258年,姜维奏请蜀后主,“错守诸围,虽合《周易》“重门”之义,然适可御敌,不获大利。不若使闻敌至,诸围皆敛兵聚谷,退就汉、乐二城。使敌不得入平,臣重关镇守以捍之。有事之日,令游军并进以伺其虚。敌攻关不克,野无散谷,千里县粮,自然疲乏。引退之日,然后诸城并出,与游军并力搏之,此殄敌之术也” 刘禅觉得姜维的办法不错,便命令汉中都督胡济退驻延寿、监军王含驻守乐城,护军蒋斌驻守汉城。又在西安、建威、武卫、石门、武城、建昌、临远等地建立军营驻防。

“敛兵聚谷”即是将汉中的兵力适当收缩在汉中的几座城池,如汉城(山西勉县)、乐城(今陕西城固)。若有敌人进犯,则采取坚壁清野的措施,最后等敌人粮尽撤军之时,再追击歼灭来敌。通俗来说,姜维此战术可以称之为“开门揖盗”。后来,正是姜维的改弦更张,才给予后来魏军发兵三路长驱直入汉中的机会。262年,姜维第八次北伐失败后畏惧黄皓弄权而屯田沓中(甘肃舟曲县)。此时魏国司马昭为了篡魏,迫切需要建立功勋。于是,魏军知晓姜维驻防沓中,且汉中防御空虚,遂于263年8月发兵三路伐蜀。

西路军3万,以邓艾为主帅攻击沓中,绊住姜维。中路军3万,以诸葛绪为主帅出祁山断姜维援救汉中之路。东路军12万,以钟会为主帅分三路经子午道、褒斜道、傥骆道攻入汉中。姜维闻听钟会攻入汉中,唯恐魏军突入剑阁,进入四川。于是,姜维当机立断,立即甩开诸葛绪、邓艾两路人马,退守剑阁。同年十月,邓艾偷渡阴平小道,翻越摩天岭抵达江油。绵竹一战,诸葛瞻阵亡,蜀后主刘禅降。

诸葛亮绕远道伐魏,为什么钟会攻蜀走的就是子午谷?

诸葛亮北伐时,拒绝了魏延的子午谷奇谋,绕道祁山,企图“平取陇右,十全必克”。

钟会攻蜀时,直接从斜谷、骆谷、子午谷进兵,一举夺取汉中。

钟会是不是打了诸葛丞相的脸?

并没有···

都未走子午谷首先,需要更正一下题目:钟会攻蜀时,也没有真的通过子午谷。

《资治通鉴》记载,钟会统十余万大军,“分从斜谷、骆谷、子午谷趣汉中”。

这大约是钟会经过子午谷进军的来源吧。

不过,《三国志.钟会传》对此做了详细说明:钟会统十余万大军,分从斜谷、骆谷入···魏兴太守刘钦趣子午谷。

魏兴郡,在上庸方向,在子午谷南口以东。

因此,刘钦部是从上庸方向,沿沔水直接抵达子午谷南口,并没有从北向南穿过子午谷。

其实,曹真当年攻蜀时,确实走过子午谷。不过,因为连日大雨,走了大半个月连一半都没走完,发动士兵“凿路而进”,疲惫不堪,半途而废。

看来子午谷确实不是太靠谱,后来魏军也再没有在这里作过文章了。

不过,诸葛亮、魏延、钟会,对道路的选择差别,可不只是“子午谷好不好走”而已。

诸葛亮不走子午谷的原因诸葛亮与魏延的争执,可不只是走不走子午谷的问题。

子午谷之争,发生在诸葛亮第一次北伐前。

此后,每次北伐,魏延都“辄欲请兵万人,与亮异道会于潼关,如韩信故事”。(《三国志.魏延传》)

也就是说,魏延想“走近路”,并不只是因为第一次北伐前长安由夏侯楙把守,想要“偷一把”,而是把直取关中作为战略意图。

诸葛亮否决魏延建议的原因,自然也就不只是子午谷过不过得去,魏延那万把人有没有风险,而是否决了魏延直取关中,在关中平原与魏军决战的战略意图。

诸葛亮的意图是:先取陇右,以陇山之险“断关陇之臂”、“割据陇右”,利用陇右的小麦、马匹资源,建立粮草基地,打造骑兵,再取关中、中原。

即使诸葛亮最后一次北伐,直出褒斜道,作势威胁关中,其真实意图也被郭淮识破:目标仍然是“连兵北山,隔绝陇道”。

所以,如果把诸葛亮、魏延的争执,仅仅看成走不走子午谷,是看轻了蜀汉将相的格局。

至于诸葛亮、魏延战略高下,见仁见智,不再多言。

不过,诸葛亮的战略意图,决定了他不会采取子午谷计划。

钟会的难题魏攻蜀与蜀攻魏,路都是那些路,但是重点截然不同。

蜀攻魏时,无论是诸葛亮还是姜维,无论是走祁山还是翻越秦岭,基本上不存在“过不去”的问题,问题是“过得去,打不过”。

以蜀军的实力,即使过去了,也不敢跑到平原上去贸然决战。

而魏攻蜀,问题是过都过不去···

曹真攻蜀,疲惫不堪,路都没有走通,连蜀军都没接触上就撤走了。

曹爽攻蜀,也是在兴势为王平所阻,累死累活,打不过去。

所以,钟会攻蜀的重点是:赶紧过去!

即使只是旅游,当然是走多几条道,比只走一条道要靠谱!

而此时的钟会,有条件分路前进!

魏的企图发动灭蜀战争前,司马昭君臣做了详细谋划。

司马昭估计:蜀军共9万。驻守成都及各郡的不下4万,野战兵团5万。

其中,5万野战兵团正跟随姜维驻扎沓中,而汉中地区兵力不足3万。

因此,司马昭的企图是:以有力一部尽可能牵制姜维,争取时间;钟会率领大军“趁虚”攻入汉中。

具体部署是:1、邓艾率3万军,牵制姜维;2、诸葛绪率3万军,截断姜维入汉中道路;3、钟会率10余万大军,进攻不足3万的汉中蜀军。

所以,钟会的重点是:快!

司马昭说:如果蜀军据城守险,兵势必散,首尾分离割裂,我集中大军以屠城,分散锐卒以掠野,使其剑阁来不及守险,关城(阳平关)不能自保。边城失陷于外,士女震动于内,蜀必然灭亡!

显然,在司马昭、钟会看来,只要大军突破秦岭,进入汉中平原,一切尽在掌握!

因此,分路进攻,是最优选择。

汉中守军总共不过3万,钟会军10余万,即使分兵,也依然占据绝对兵力优势!

那么,钟会为何不分兵,抓紧时间呢?

不单纯以结果论英雄司马昭、钟会的想法虽好,但是,其之所以成功,关键还在蜀汉的混乱。

姜维的企图“聚兵敛谷”,不守秦岭,赌国运,在战略上确实不明智,但是,仅就263年的战事看,钟会确实险些堕入姜维的企图。

魏攻蜀前,姜维侦知情况,上书刘禅,希望廖化加强阴平桥头,确保汉中通道,又希望张翼加强阳安关口。

可是,黄皓听信鬼巫的话,以为敌人不会来,扣住此事,群臣无人获知。

如果姜维的奏折得以施行,那么,魏攻蜀之战将完全是另外一番局面。

事实上,钟会攻入汉中后,攻汉、乐两城都不能得手,只是阳安关副将蒋舒降敌,才导致阳安关失守。

攻入阳安关,为军获得储存的大量粮草物资,即使汉、乐仍未得手也已经胜券在握。

如果姜维的计策得到施行,张翼加强阳安关防御,钟会不能攻克,那么,魏军的局势就非常危险了。

司马昭设想的“大军屠城”不能施行,“分散掠野”也会因为姜维的“敛谷”而无野可掠。

如此,魏军只能依托秦岭几条山路补给。以姜维的设想,“游军”袭其补给线,配合守军作战,则姜维“聚兵敛谷”的企图将得以实现。

如果是这样,那么,魏军的形势,比当年汉中之战时的曹操要危险得多。

同时,廖化坚守阴平桥头,自然也就没有后来邓艾偷渡阴平了。

当然,说这些,并不是为了给姜维“聚兵敛谷”翻案,而是为了说明:司马昭、钟会灭蜀,并非其战略指导多么高明,而是蜀汉自己已经烂透了!

因此,不必因为司马昭、钟会的成功,来“打脸”诸葛亮的失败。

诸葛亮、魏延、姜维、钟会、邓艾,虽然各有不足之处,但都是一时人杰。

作为后人,我们静心欣赏他们的杰出表现就好,不必非要拉一个踩一个,强行对比。

诸葛亮绕远道伐魏,为什么钟会攻蜀走的就是子午谷?

三国时期有一个备受争议的话题就是“子午谷奇谋”。诸葛亮北伐的时候,他的手下大将魏延向他建议,由子午谷奇袭长安。诸葛亮认为此计太悬危,改从祁山出师北伐。但是,在后来的曹魏灭蜀之战中,钟会伐蜀走的却是子午谷,并且一举夺取了汉中。那么,这中间究竟有何玄虚,让双方的抉择成败如此不同?

一、魏延的“子午谷奇谋”和钟会灭蜀。在诸葛亮北伐时,魏延曾经向他献了一条计策,被后世称为“子午谷奇谋”。他建议自己率领五千精兵,加上五千背负粮食的辅助兵,出子午谷北上,奇袭长安。在夺取长安后,等待诸葛亮从大路赶来。预计曹魏的援军从关东到来的时候,诸葛亮的大军也会赶到了。这样,长安以西的地区就会落入蜀汉的手中。

但是诸葛亮否决了这条计谋。他认为这条计策太危险,最终还是决定从祁山方向北伐。这样诸葛亮的大军经过的道路比较平坦易行,能够保证平安的打败魏军。但是,在历史上诸葛亮从祁山、斜谷等地进行北伐,最终都没有成功。

诸葛亮指挥的蜀军在曹魏军队的防御下,不是遭到了街亭之战的失败,就是和敌人打成对峙,无法取得决定性的战果。诸葛亮在第五次北伐期间病逝于五丈原。而魏延为此也对诸葛亮不满,认为诸葛亮胆怯,让自己的才能不能充分发挥。

而多年之后,司马昭掌握了曹魏的政权后,发动了灭蜀之战。在这场战役中,曹魏军的主帅钟会,则背魏延之道而行之。他率领魏军从子午谷、斜谷和骆谷南下,一举突破了蜀汉北部的秦岭天险,进入了汉中盆地。蜀军据守的阳安关被钟会占领,钟会从此处向南进军。

姜维率军援救汉中不及,只得退守剑阁,暂时阻止住了钟会的攻势。他和钟会的大军,在剑阁陷入对峙状态。但是,由于姜维将蜀军主力东调,蜀汉的西部防线就露出了破绽。西线的魏军在邓艾的指挥下,偷渡阴平,袭取了江油。

在接下来的战争中,邓艾在绵竹击破诸葛瞻率领的蜀汉援军。随后,邓艾兵锋直指成都。刘禅在走投无路的情况下,被迫向邓艾投降,蜀汉灭亡。虽然此战邓艾从阴平奇袭成都建立奇功,但是他得益于钟会在剑阁牵制了蜀军的主力。钟会突破秦岭天险,夺取汉中功不可没。那么,魏延出子午谷被诸葛亮认为太冒险,而钟会出子午谷却建立大功,这究竟是为什么呢?

二、诸葛亮为何否定“子午谷奇谋”。诸葛亮否定“子午谷奇谋”的主要原因是此计太悬危。这主要是由两个原因造成的,而且这些原因在实战中也得到了证实。如果真的实施魏延的建议,蜀军很可能会遭受惨败。

首先的原因是子午谷地形太过于险阻。子午谷南口为午谷,在洋县东一百六十里之子午河谷,经宁陕之腰岭关入口,北口为子谷,在长安南百里处,整个谷长六百六十里。在汉顺帝的时候,下诏废弃子午道通褒斜道。到了三国时期,子午道已经荒废已久,不能使用。

本身子午谷就十分险峻难行,当年的栈道经过多次废弃,已经年久失修。在诸葛亮北伐的时候,想要从这条道路袭击长安,虽然在理论上可以实现,但是实际操作起来将会困难重重。魏延率领一万人,仅仅依靠五千人背负的粮食,企图在不超过十日的时间里穿越此道,是非常困难的。

如果魏延的行动被敌人发觉,遭到对方的阻击。在险峻的子午谷中,兵力无法展开。加上携带的粮食有限,必然会陷入进退两难,粮草断绝的境地。实际上,魏延的这条计策,就是一次赌博。如果赌赢了,就能够奇袭长安,如果赌输了,就全军覆没。

其次,诸葛亮对自己军队的战斗力心怀疑虑。蜀汉在遭遇荆州之战和夷陵之战后,几乎所有的精兵强将都毁之一旦。诸葛亮只得重新开始军营,训练编组新军。在诸葛亮在白帝城接受托孤重任后,他率领这支蜀军,发动了南征北伐。

诸葛亮训练的军队军容整齐,号令严明。但是这支军队有一个巨大的缺陷,那就是缺乏实战经验。由于军队中缺乏久经沙场的骨干,这支军队的战斗力堪忧。在这种情况下,魏延和他的部下,是诸葛亮手中少有的精锐主力,自然不愿意将他们孤注一掷。

而动用其他军队,诸葛亮又不放心。这支蜀军在街亭之战中的表现,也证实了诸葛亮的担心。虽然马谡言过其实,擅自修改诸葛亮的作战计划。但是,在缺水的状态下,占据地利的蜀军在张郃的攻击下,一触即溃。这说明了这支蜀军完全不是张郃部下的对手。

以这支蜀军的战斗力,不要说难以穿越子午谷,就算是穿越了子午谷,也难以对他们能取得的战绩抱什么期望。而且魏延还要用这支蜀军夺取长安,在诸葛亮的主力到达前,守住长安,阻击张郃的援军,这更是难上加难。因此,在通过各方面的考虑,诸葛亮还是没有采纳魏延的建议,否定了“子午谷奇谋”。

三、钟会走子午谷为何能够成功。钟会在伐蜀之战中,他的军队穿过子午谷,到达了汉中。昔日魏延未能走成功的道路,钟会则走成功了。这中间,主要有以下几方面的原因。

首先,是姜维改变了汉中的防御体系。汉中的防御体系,在魏延时期就已经建造了起来,这个防御体系依托秦岭天险,在险要的地点修筑堡寨,层层设防。当敌人来进攻的时候,蜀军依托山险,将敌人阻击于堡寨之前。这使得敌人进不能战,供给困难,最后只能撤退了事。在兴势之战中,王平率领三万多蜀军,依托这个防御体系,打退了曹爽的十几万大军。

但是到了姜维时期,他认为仅仅阻击敌军,只能阻止敌人的进犯,不能取得歼灭性的胜利。于是他改变了汉中的防御系统,开放秦岭天险,让蜀军防守几个要点,放魏军进入汉中。当魏军无法取得进展,后勤供应困难,撤军的时候,蜀军再对敌军加以围歼。这就给了钟会从子午谷进入汉中的机会。

其次,蜀魏双方的兵力众寡不敌,使得魏军能够从容用兵。与当年诸葛亮兵力单薄不同,钟会的灭蜀之战动员了大批兵力。正是兵力上的绝对优势,使得魏军能够采取多种多样的战术,让蜀军疲于奔命。

诸葛亮北伐的时候,能够动员的最大兵力只有十万人,而曹魏与他对抗的兵力要多过他。再加上曹魏采取固守防御方针,诸葛亮在敌人的控制区作战,自然困难重重。而钟会这次出兵,曹魏动员的兵力接近了二十万,而蜀军总兵力也不过九万人,除去各地的守备兵力,可以投入战场的机动兵力不过五万人。

正是由于众寡悬殊,魏军将兵力分为西、中、东三路。其中钟会率领东路军为主力,十二万人马分为三路,分别从褒斜道、子午谷和骆谷进军。由于姜维开放秦岭天险,钟会顺利地通过秦岭天险,夺取了汉中。钟会通过子午谷的军队只是他手下的一部分兵力,而且是趁着蜀军放弃防守,才穿越成功的。

第三,姜维贻误战机,造成不利的后果。钟会的军队穿越子午谷成功的另一个原因,是蜀军在汉中的防御兵力不足。按照姜维的布置,他的军队应该在汉中策应各个主要据点。可是,姜维却为了避祸,带领蜀军主力到沓中屯田。而他向刘禅要求派兵增援汉中的奏章,也被黄皓扣押。

姜维在得知汉中危急的情况时,却被曹魏专门为了绊住他,派来的右、中两路人马牵制住。等他来到汉中,阳安关已经丢失,整个汉中防线被钟会击破。正是由于姜维贻误战机,使得汉中在遭受钟会进攻时,防守兵力薄弱,又无大将统一指挥,只能困守几个要点,眼睁睁看着魏军穿越秦岭天险,穿越子午谷。汉中的丢失,尤其是阳安关的丢失,让蜀汉政权陷入了灭顶之灾。

四、魏延的“子午谷奇谋”怎样才能成功。那么,魏延的“子午谷奇谋”是否有成功的希望呢?其实,魏延的“子午谷奇谋”成功的希望渺茫,想要成功,只能对这个计谋加以更改,才有成功的可能。

我们看魏延的“子午谷奇谋”,其实它是符合兵法中的“以正合,以奇胜”原则的。但是,由于它对正、奇的颠倒,使得它难免要遭到失败。魏延的这个奇谋,其实和钟会取汉中、邓艾偷渡阴平有着异曲同工之妙。我们如果从钟会、邓艾的成功战例,就能够看到魏延的“子午谷奇谋”的缺点,找到改进它的办法。

钟会在进攻汉中时,之所以能够迅速跨越秦岭天险,夺取汉中。不但与姜维开放秦岭通道有关,更重要的原因是汉中方向上蜀军兵力不足。造成这种情况的原因是,邓艾与诸葛绪的西、中两路军绊住了在沓中屯田的姜维主力。

司马昭在制订作战计划的时候,以钟会为正兵,率领十二万兵力为主力,穿越秦岭,攻打汉中。另外派邓艾、诸葛绪为奇兵,各率三万人马牵制姜维,不让他增援汉中。在战役中,正兵和奇兵都完成了任务,使得钟会轻易夺取了汉中。

在灭蜀战役的第二个阶段,邓艾的正兵与姜维主力在剑阁对峙。而邓艾的军队才担任奇兵的任务,偷渡阴平,奇袭成都。在姜维的主力被钟会牵制,无法应援的情况下,刘禅只得派诸葛瞻与邓艾在绵竹决战。绵竹之战失败后,刘禅投降,司马昭的伐蜀之战获得了成功。

从以上战例我们可以看到,在灭蜀之战中,曹魏军队灵活地运用了“以正合,以奇战”的原则,胜利完成了灭蜀的任务。那么,在魏延的“子午谷奇谋”中,谁又是正军,谁又是奇军呢?不言而喻,诸葛亮率领的蜀军主力是正军,魏延率领的军队是奇军。他们又该如果配合呢?

我们从这个原则来看,魏延的“子午谷奇谋”最大的缺陷就可以看出来了。那就是,魏延所部作为一支奇兵,他要担负的作战任务,是超越一支奇兵的能力的。魏延的一万人马,既要承担跨越子午谷的任务,还要夺取长安,最后还要阻击关东的曹魏援军。这几乎是不可能完成的任务,因此诸葛亮才会认为此计太悬危。

如果要实现魏延的“子午谷奇谋”,他的兵力就必须达到能够阻击张郃援军的数量。张郃手下有马步军五万多人,以魏延的一万人马是不可能挡住的。而诸葛亮要平定占领区,又需要一定的时间,不可能快速增援魏延。因此,魏延的兵力必须加强,这样子午谷就不适合魏延北出了。

因此,如果要采纳魏延的建议,就必须扩大魏延的兵力。至少要将魏延的兵力增加到两三万人。这就必须让魏延出斜谷,遮断曹魏的援军去路。而诸葛亮的主力兵出祁山,迅速占领陇西,然后与魏延汇合,与张郃决战。这样一来,虽然不能取得魏延说的关中一举而定,夺取陇西还是有可能的。

结语:诸葛亮否定魏延的“子午谷奇谋”,是因为这个计谋正、奇不分,难以获得成功。如果采纳这个计谋,魏延的军队会处于孤注一掷的境地。以魏延的兵力,也难以完成夺取长安,阻击曹魏援军的任务。如果出现意外,后果不堪设想。

钟会伐蜀之所以会穿越子午谷成功,主要是因为姜维改变了汉中的防御方针,开放了秦岭通道。再加上姜维的主力被魏军绊住,无法迅速增援汉中,造成汉中蜀军兵力空虚,这使得钟会轻易通过了子午谷。

虽然两者的情况不同,但是遵照的军事原则是一样的,那就是用兵“以正合,以奇胜”。曹魏的伐蜀军队,用正兵牵制姜维主力,以奇兵进行奇袭,一举取得了战役的胜利。而魏延的“子午谷奇谋”却企图以魏延不足的奇兵兵力,来执行正兵的任务,这难免会遭到失败。

我是历史笑春风,欢迎大家关注我,多提宝贵意见,谢谢。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。