三国姜维北伐大部分总是胜利,为何未能扭转蜀国灭亡的命运?

姜维九伐中原,这是很多人常常挂在嘴边的。而且这九伐中原的战役当中,姜维取胜的次数还比较多,可就是没能拿下关中夺取天下,这是为什么呢?

作为诸葛亮的铁杆小迷弟,姜维用自己的一生报效了诸葛亮的知遇之恩。他在曹魏只是一个天水郡参军,可到了蜀汉,却成了诸葛亮的关门弟子,后来更是成为了蜀汉军权一把抓的大将军。

这样一个人带领蜀汉大军,多次北伐获胜,却没能完成诸葛亮克复中原的遗志,实在是令人不解。我们先看看姜维九伐中原是怎么一回事。

一、罗列姜维的九伐中原。公元253年,一直掣肘姜维北伐的蜀汉大将军费祎,被曹魏降将郭循给刺杀了。因此姜维就这么顺理成章地成为了蜀汉军中的一把手,彻底掌握了蜀汉的军权。也是从这儿开始,拉开了九伐中原的序幕。

- 1、围攻南安。

公元253年,姜维掌权的同一年夏天,他带着数万大军,从石营出发,攻打曹魏的南安郡。结果遭到了曹魏雍州刺史陈泰的抵抗。最终姜维因为粮草耗尽,不得不退兵,没有拿下南安。

- 2、出兵陇西。

公元254年,刘禅为姜维举行了加封仪式,姜维为了表明忠心,再次出兵陇西。这回有很大的收获。

首先狄道长李简不战而降,其次姜维攻打襄武郡,斩杀了曹魏大将徐质。先后占领了曹魏的河间、河关、临洮等地。

不过因为援军和粮草问题,无法长期镇守这些地区,只好把这里的老百姓全部迁入蜀地,以此壮大蜀汉的国力。

- 3、围攻狄道城。

公元255年,姜维带领夏侯霸、张翼等人带兵出狄道,击败了曹魏雍州刺史王经,歼灭对手数万人之多。此后围攻狄道城,因陈泰前来相救,只好退军。

- 4、败于段谷。

公元256年,姜维正式被刘禅任命为蜀汉的大将军,这是一个军政大权一把抓的职务。姜维受到鼓励,与镇西将军胡济分兵两路,相约在上邽合兵一处。

结果胡济这位老兄不厚道,居然爽约了。为此姜维在段谷被邓艾设下埋伏,狠狠地揍了一顿。从这个时候开始,蜀汉的百姓开始臭骂姜维无能。

- 5、攻打关中。

公元257年,姜维发现曹魏那边内部出现了问题,淮南的一把手诸葛诞居然举兵反叛司马昭,这是千载难逢的好机会。

趁着司马昭调兵去淮南平叛的档口,姜维带着蜀汉数万大军从骆谷出川,打算攻克关中之地。可是曹魏的大将邓艾居然学习司马懿,坚守不出。最终在诸葛诞战败以后,姜维只好撤兵回到成都。

- 6、败于汉中。

公元262年,姜维再次带兵出汉中,结果又被邓艾胖揍了一顿。为了保存实力,姜维只好选择屯兵于沓中。

由于姜维建议刘禅诛杀黄皓不成,担心被黄皓暗算,所以姜维索性就留在了沓中,带着士兵们在这里种粮食,以此躲避朝中祸患。

- 7、退守剑阁道。

公元263年,钟会和邓艾带着大军前来攻打蜀汉,这回是来真的了。整天被姜维挠痒痒,人家也是反,打算一股脑消灭蜀汉了。

23万大军一起出发,姜维不得不退守阴平,而钟会越战越勇,拿下了汉、乐二城。姜维只好选择放弃阴平,退守剑阁道。这里是蜀汉的最后一道防线,钟会久攻不下。

看到这里,很多人不是很理解,九伐中原,为什么只有7次呢?其实九伐中原,真正是姜维一个人做主的,只有这7次战役,因此准确来说,应该叫七伐中原。这就类似于诸葛亮六出祁山,难道真的是六出祁山吗?当然不是。

二、姜维后期的战绩,的确有点难看。姜维刚执掌蜀汉军权的时候,的确非常出色。前三次北伐,都取得了不俗的战果,因此刘禅才会放心大胆地将蜀汉军权交给姜维,并且正式任命姜维为大将军。

可是从第四次遇上邓艾开始,姜维倒霉的日子就来了。从第四次到第七次,姜维多次北伐,都是无疾而终,甚至有两次惨败的记录。

越往后,姜维的战斗力就越来越不行,这是姜维比较尴尬的地方。他遇到了人生当中最大的对手,那就是邓艾。

当年诸葛亮遇到司马懿,其实还没有那么惨,毕竟司马懿的军事才能,无法跟诸葛亮相比,只能躲在那儿不出来。

可姜维遇到邓艾,那可真的是遇到了克星。邓艾在综合实力上,的确比姜维略胜一筹。所以姜维在他手下处处碰壁。

就算是最后姜维在剑阁道挡住了钟会的进攻,那也只是凭借剑阁道的险峻。而与此同时他却忽略了自己最重要的对手,那就是邓艾。

三、打下来的地盘无法固守,这是蜀汉的硬伤。诸葛亮的北伐,和姜维的北伐,都曾经打下过曹魏的地盘。比如说诸葛亮第一次北伐的时候,天水三郡望风而降,姜维第二次北伐的时候,拿下了河间、河关、临洮等地。

可是我们都知道,这些地方被拿下以后,他们又必须要匆匆撤出,为什么?因为蜀汉压根就没办法固守这些地方。

一来没有足够的粮草支援这些地区,二来这些地区距离蜀汉的核心地带相隔甚远,崇山峻岭之下,很难与蜀汉大军连通,派去镇守的部队少,无济于事,派去镇守的部队多,那粮草又成了很重要的问题。

因此不管是诸葛亮还是姜维,总是吃这个亏。索性拿下关中,那么他们也就不烦恼了。可人家曹魏也不傻,总是死守关中,因此北伐的这些微小胜利,并不能改变整体的局面。

总结:蜀汉本不具备一统天下的能力。不管是诸葛亮还是姜维,其实都算是天纵奇才。可是这两位同样不具备帮助蜀汉一统天下的能力,不是因为他们本事不够大,而是因为蜀汉的底子太薄弱了。

蜀汉的人口本身只有中原的四分之一,没有强大的人口支撑,根本就不可能与中原王朝较量。时间拖得越久,就越没有翻盘的机会。

因此我认为蜀汉唯一的出路,只有固守。当然了,这样做也会灭亡,只不过时间可以拖得长一些。毕竟王朝更迭,在历史上,似乎是个亘古不变的事情。

参考资料:《三国志》

三国姜维北伐大部分总是胜利,为何未能扭转蜀国灭亡的命运?

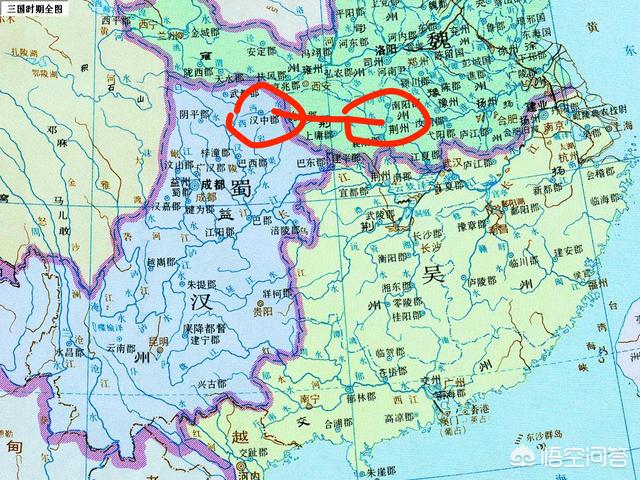

实力不对等呀,虽然东汉分为三国,但是三国的实力是严重不对等的。吴国和蜀国完全是凭借地理上的优势才能阻止曹魏的进攻。你要是玩过光荣的三国志系列就会明白这个问题,比如吴国虽然占领整个南方,但是然并卵,南方当时根本没有开发出来,人口很少,经济不发达,还是靠着长江和曹魏抗衡。曹魏虽然占据的地盘面积不太大,但是那些都是经济发达的地方,实力是蜀国和吴国不能比的。你以为的三国是这样,看着面积都差不多。

其实是这样,十三个州中曹魏占领了9个,蜀国1个,吴国3个。所以你可以看到,为什么诸葛亮要一直进攻曹魏,因为和平发展下去,肯定是输的。所以姜维北伐就算胜利,也应很难扭转局势,除非是曹魏作死,集中大部分兵力和蜀国决一死战,不然只要曹魏好好防守,基本上等粮食完了,蜀国的兵自然就退回去了,输几场无关紧要的战争根本没什么关系。

三国姜维北伐大部分总是胜利,为何未能扭转蜀国灭亡的命运?

江河日下,无力回天。

三国姜维北伐大部分总是胜利,为何未能扭转蜀国灭亡的命运?

在三国演义里不光是描写有姜维北伐取得很多胜利,描写诸葛亮取得的胜利更多,但诸葛亮六出祁山北伐都以失败而告终,更别说差很多的姜维了!至于说他们虽然战役取得很多胜利,但却不能扭转蜀国灭亡的命运呢?那理由很多了,简单说几个!

第一就是国体实力对比方面,不管是国土总面积,还是人口总数,还是兵力总体实力,当数曹魏第一。诸葛亮之所以采取蜀吴联盟,其一就是减少实力总体差距,其二获得自己壮大发展需要的时间。这个大战略总体可以说是比较成功的,不然也不会形成三国鼎立长期相持的态势!

第二说大战略方面,刘备在得到诸葛亮做军师以后,第一步是让刘备接过荆州刘表荆乡九郡(当时是七郡)全部地盘和人口兵马。但是,刘备以仁义名声为先,不好意思接收刘表的地盘,再加上刘表集团内部的分裂,这一步以失败而告终,刘备一方如丧家之犬,被曹魏要看碾死在铁蹄之下。

在这个时刻,诸葛亮采取了联盟东吴,借助东吴险要的长江天险地势,以赤壁之战巧胜曹操,并把曹操鼎盛势头狠狠打了一蒙棍。刘备借此战有了立足之地,并借此收拢了很多松散人马,在和东吴借来荆州几地,有了一定的壮大发展基础。

诸葛亮第二大战略就是夺取川蜀之地,川蜀之地易守难攻,蜀中之地算的上富饶,人口较为集中。诸葛亮帮助刘备取得汉中之战的胜利,夺取成都,彻底拥有了一国之地。此战略既有曹操的马虎大意,也有时间上的快速行动,加之东吴一方的配合性牵制。

第三发展中的变故:是蜀国失败的关健转折点。刘备拿下川蜀之地,不管是地盘,还是人口,军力物力都得到极速壮大扩张。诸葛亮一直不愿意归还东吴荆州之地,那是因为诸葛亮的大战略第三步,就是对曹魏形成两面的夹击之势,对于蜀国也有两个突出出口。

蜀国拿下川蜀之地,整体实力如日中天,而东吴几次出兵争夺合肥都以失败而告终。眼看着蜀国一步一步壮大,自己却原地踏步,就连荆州都没全部收回来。对于吴国来讲,是极度失败的,吴国怕蜀国强大,加上魏国强大,两强转手把他撕裂。

这个时候,关羽一路攻打襄樊之地,也是节节胜利,曹魏一方疲于奔命,只能采取守势。东吴当然不想看到蜀国在拿下襄樊之地,那他的荆州不但很难全收回来,还会让蜀国进一步强大。东吴总体战略是保持三足鼎立态势,自身发展壮大有所突破。原来,最强的曹魏开始颓败,蜀国走向强大,东吴也想借此收回荆州,不但壮大了自己,还压制了蜀国极速膨胀。

也就因为这样的形势,东吴偷袭荆州,造成关羽军失败全军覆没。这对于蜀国不但是战役失败,大将凋落,更是大战略的折戟。接着是七十万大军进攻东吴,这又遭受了夷陵之败,损失惨重。蜀国一下就从鼎盛时期,跌落谷底。

第四北伐的失败:诸葛亮帮助刘备一路取得胜利,取得了三足鼎立之势。但是,后面连续的失败,就是刘备不听诸葛亮的结果。不但让诸葛亮总战略无法再继续,而且损失惨重,造成了很难挽回的局面。

在这样的情况下,诸葛亮根据对刘禅这个无能的表现,自己蜀国被封闭川中的困境。很清楚蜀国未来的发展不容乐观,只有自己禅精竭虑,在有生之年为蜀国在打下更多地盘,收服更多人才,才可以让蜀国有延续下去的可能。

所以,诸葛亮北伐大局是趁东汉王朝在人们心里还有点地位,曹魏和东吴还没完全稳固统治,自己还有一搏之力等。才不停的采取北伐之策,可虽然经过他鞠躬尽瘁死而后已的努力,都没能再打破蜀国现状困境。反而因为一次又一次北伐让蜀国国力逐步下滑。

姜维是诸葛亮收服曹魏一方的人才,以恩义让姜维死忠了蜀国。也让蜀国得以延缓被消灭。而姜维自身能力肯定不如诸葛亮,留给他的国力,军力,人力,物力更是远远不如以前。

在这样的国力孱弱,实力大减,人才缺乏,战略难展的情况下,加上曹魏各方实力的逐渐强盛,东吴联盟名存实亡,诸葛亮都难以改变,更何况姜维又能如何!他和曹魏的战役也只能说胜败各半,而国体实力和军事实力,人才实力都是差很多的,姜维在能干也只能跟随蜀国一起走向失败!

三国姜维北伐大部分总是胜利,为何未能扭转蜀国灭亡的命运?

总体而言,魏国强盛,蜀汉弱小。蜀虽小胜,然已消耗元气。战争打的是消耗,实力,终归若不胜强。

三国姜维北伐大部分总是胜利,为何未能扭转蜀国灭亡的命运?

姜维北伐,并非总是胜利,最多算是胜负参半,而且越来越败。

胜负参半的北伐,不但没有使蜀国变强,反而使蜀国国力耗尽,一定程度上加速了蜀国的灭亡。

这是怎么回事呢?

尽心尽力,九伐中原姜维北伐,总数在11次以上。

不过,蒋琬时期,由于姜维尚未担当大任,其北伐主要是“偏师”,姜维也不算是北伐主持者。

247年,姜维升为卫将军,与费祎共录尚书事,走入决策层。

此后,姜维主持了9次北伐。

15年的时间里,9次北伐,姜维可谓是尽力了。

然而,尽心尽力的北伐,换来的结果却是···蜀汉越来越弱,直至灭亡。

这是怎么回事呢?

国力更加悬殊带来的后果:稳赔不赚与诸葛亮时期相比,此时魏蜀的国力更为悬殊了。

诸葛亮时期,魏国经济尚未完全恢复,尤其关陇地区,州郡残破。

然而,随着魏国经济,尤其关陇地区经济的恢复,魏、蜀之间的国力差距更为悬殊了。

这就带来了两个严重后果。

1、姜维北伐,对魏国消耗极小。

诸葛亮北伐时,由于魏国在关陇地区的经济尚未恢复(董卓、李傕对关中地区的经济破坏极大),魏国在关陇地区难以驻扎大军,往往要从洛阳、荆州调中军来应对诸葛亮北伐。

正如魏人高堂隆所说:“十万之军,东西奔赴,边境无一日之娱;农夫废业,民有饥色”。

所以,诸葛亮北伐,对魏国还是有一定消耗的。

然而,到姜维时期,魏国经济恢复已经取得了较大进展,尤其关陇地区,州郡不再残破。

因此,姜维北伐,魏国基本上靠关陇地区的军队就可以应付了。

所以,抵抗姜维北伐,对魏国来说,绝大多数都算是“边境战争”,消耗已极小。

2、姜维北伐,即便取得胜利,胜利果实也无法保存。

诸葛亮北伐时,胜利果实有时还能得以保存。

比如,第三次北伐,攻取武都、阴平后,两郡能成为蜀国的国土,一定程度上扩张蜀国的力量。

然而,到姜维时,即便取胜,胜利果实也无法保存。

比如,255年,魏国的狄道长降蜀,姜维连续击败魏将徐质、魏雍州刺史王经,然而,当征西将军陈泰逼近时,姜维还是被迫退军。

显然,由于魏国在关陇地区实力的增强,姜维即便取得一定战果,也会陷入与关陇魏军的消耗战,难以保持战果。

因此,姜维北伐,对魏国的消耗不大,且即便取胜也无法保存战果,已是“稳赔不赚”的事情。

而且,随着邓艾的加入,姜维连“即使取胜”都变成了奢望。

遇到强手:难求一胜前六次北伐,姜维取得了一次大胜,两次小胜,两次无功,一次小败,还算略占优势。

以弱击强,尚能如此,由此可见,姜维确实有相当的军事才能。

然而,随着对手变成邓艾,姜维在指挥上的优势也不复存在了。

邓艾成为主要对手后,三次北伐,姜维一次大败,一次小败,一次无功,无一胜绩。

而且,如果细看作战背景、过程,姜维可谓是“绝望”一般的表现。

256年,段谷之役,蜀军“星散离落”,损失惨重,是蜀军自夷陵之战后最惨的一次失败。

257年,魏国发生淮南第三叛,东吴出兵支持诸葛诞,数十万魏军(包括叛军)在淮南大打出手,甚至从关中抽调了军队到淮南。

然而,遭遇邓艾的坚守,姜维依然一筹莫展。

随着淮南三叛的彻底平定,姜维及东吴,再不可能有类似的机遇了。

可以说,在邓艾成为对手后,即便在战术层面,姜维也讨不到任何便宜了,连一次小胜都成了奢望。

战略上无法伤害到魏国,战术上讨不到便宜,姜维北伐可谓陷入全方位的“稳赔不赚”!

更糟糕的是:蜀国是以透支的方式来做着“稳赔不赚”的事情。

双重透支姜维北伐,对魏国来说是“边境战争”,对蜀国来说却是“全面战争”。

费祎时期,姜维受其制约,每次兵力常不过万,其成本还在可控范围内。

然而,费祎死后,姜维失去制约,每次北伐,规模常在数万。

数万之军,山行千里,沿途消耗极大。

如此消耗,自然是透支了蜀国的国力。

不仅如此,蜀国的凝聚力也在累次北伐中被严重消耗。

诸葛亮时期,通过北伐,国力弱小的蜀国以“威武自强”,凝聚了人心。尽管当时谯周等人也表达了不支持北伐的意见,但蜀统治集团上下基本上是人心一致的。

然而,姜维时期,北伐不但不能凝聚人心,反而加剧了统治集团的分裂。

费祎在世时,就曾对姜维说:我们都不如诸葛亮,诸葛亮北伐都不能成功,何况我们呢?应该静待时机。

可见,在姜维主持大举北伐之前,蜀汉统治集团就对北伐产生了内部分歧。

姜维主持北伐后,北伐规模进一步加大,蜀汉内部的分歧越来越大。

其实,有不同意见并不可怕,只要彼此能沟通,总体上还是可能求同存异,保持一致的。

当年,面对谯周的质疑,诸葛亮尚愿积极沟通,即便不能彻底说服对方,也能保持彼此之间的沟通,保持蜀汉群臣一心。

然而,姜维却似乎之自顾自的北伐,不仅对朝堂之上的不同意见没有反驳,对廖化、张翼等军中将领的劝告也不作沟通,只顾自行主持北伐。

由此,意见的分歧,进化成水火不容的派别之争。

由此,北伐不但不能凝聚人心,反而加剧了蜀汉统治集团的内部分裂。

黄皓、诸葛瞻一起试图罢免姜维;姜维试图除掉黄皓,后又被迫远避沓中;诸葛瞻战死前,将“外不能制姜维”与“内不能除黄皓”并列···

可以说,姜维北伐,既透支了蜀汉在物质上的国力,也透支了精神凝聚力,确实加剧了蜀汉的灭亡。

蜀国的国力远弱于魏,刘禅的才能远不及司马昭,姜维的将略也没有胜过邓艾。

这种情况下,姜维北伐,只能算是“明知不可为而为之”了,没有胜机。

相反,连年北伐,透支国力,更使蜀汉群臣各为一派,朝堂紊乱。

由此,姜维北伐,不仅毫无胜算,反而客观上加速了蜀汉的灭亡。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。