为何嘉庆年间农民起义不断,道光年间反而内乱较少?

清朝是一个相对来说,不怎么太平的王朝。因为前期、中期内乱不断,后期外患又来了。嘉庆时期属于清朝中后期,这个时候外患尚未过来,所以内乱才会不断。

而到了道光时期,这个时候属于清朝的后期了,内乱虽然相对减少了,可是外患又来了。鸦片战争就发生在这个时期。

人无远虑,必有近忧,王朝的命运也是如此。嘉庆皇帝刚上台的时候,正是乾隆王朝落幕的时候。乾隆王朝前期还是相当牛的,国民经济水平在全世界来说都是领先地位。

可是乾隆后期,吏治腐败的问题逐渐严重,老百姓们的日子越来越不好过了。这个时候爆发一些内乱就是可以理解的了。嘉庆在位期间,至少有三次大规模的内乱,虽然都被平定,可也让清朝元气大伤。

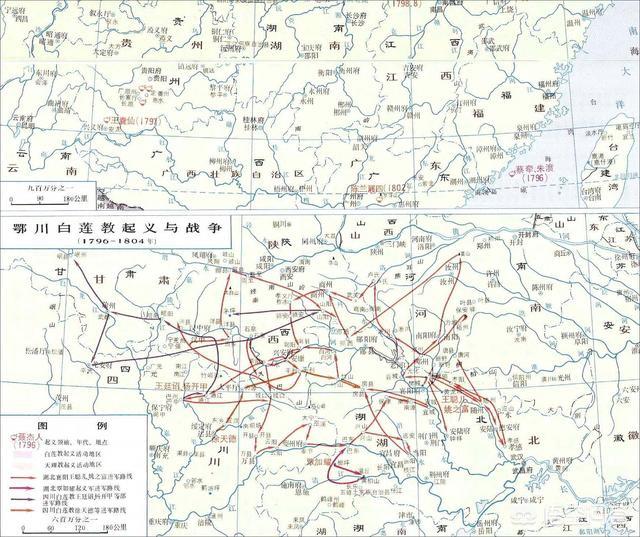

- 第一次,白莲教起义。

乾隆皇帝什么都要跟自己的爷爷康熙学,在文字狱这方面,他也毫不含糊。读书人只要写错一个字就有可能惹来杀头之祸。

所以乾隆后期是民怨沸腾,在四川、湖北、陕西等地,爆发了浩浩荡荡的白莲教起义。乾隆时期对白莲教起义压根没有办法平息。

苗平而教匪起,嘉庆二年,从额勒登保赴湖北剿覃加耀、林之华,破芭叶山,连败之长阳、宣恩、建始、恩施。加耀窜终报寨,峭岩陡绝,夜縋而登,擒加耀及其党张正潮。三年,从额勒登保赴陕,败李全於蓝田,又败高均德於紫溪岭。五月,还湖北。张汉潮窜穀城,兜击,大败之,又败之竹山菩提河,追蹑入陕,败之於平利孟石岭。---《清史稿》

这个烂摊子交给了嘉庆皇帝,嘉庆算是比较厉害了,他实行剿抚并用的策略,从起义军内部分化他们,削弱了起义军的力量。

此外大军还采取坚壁清野的策略,虽然伤害了部分老百姓的利益,却也控制住了白莲教的物资来源。

足足花了10年的时间,嘉庆皇帝这才将白莲教起义给镇压下去。这10年里,白莲教陆续打下了204个县,对清朝的伤害非常大。

- 第二次、东南匪患。

闭关锁国是明清时期非常劣质的政治策略,因为他们对外封锁,也使得中华错过了一次与世界科技接轨的好机会。

闭关锁国也就有了海禁,海禁政策实施,更是引发了大量海盗、倭寇的出现。早在明朝嘉靖年间,严重的海禁,便造成了东南沿海倭寇横行的状态。

到了清朝嘉庆时期,闭关锁国使得沿海民众没有更多的生活来源,他们又遭受贪官污吏的压榨,所以与其等死,还不如出海做海盗了。

在乾隆晚年,蔡牵就带领民众出海,成为海盗。他们在海上劫掠官家的货船,并且封锁关键的航道。积累了一定的资金以后,他们更是打起了反清复明的旗号。

这次起义,嘉庆皇帝花了15年的时间,才正式镇压下去。也是他老爸乾隆留给他的烂摊子,坑儿子,乾隆是认真的。

- 第三次、天理教起义。

这一次的起义是非常传奇的,嘉庆当时前往热河避暑山庄打猎,带走了一大批禁卫军。万万没想到天理教起义就这么爆发了。

天理教教徒是比较聪明的,他直接联络上了皇宫里的太监,在太监们的带领下,天理教徒们冲入了皇宫。

戊寅,上行次棽髻山。是日,奸人陈爽数十人突入紫禁城,将逼内宫,皇次子用枪殪其一人。一贼登月华门墙,执旗指挥,皇次子再用枪击之坠,贝勒绵志续殪其一。王大臣率健锐、火器营兵入,尽捕斩之。---《清史稿》

破天荒的事情还是发生了,当时冲入皇宫的天理教教徒只有200号人,却攻入了皇宫的核心位置,如果嘉庆当时在皇宫,还真的可能会被天理教教徒们宰掉。

这次起义当然也失败了,因为后来的道光皇帝指挥得当,而且清军很快稳定了下来,人数比天理教多好几倍,终于将其镇压。

天理教徒能够冲入皇宫,嘉庆皇帝觉得这是奇耻大辱,从此以后,逐渐在事业生涯中失去了信心。

小结:嘉庆时期的这些内部矛盾,其实都是乾隆时期遗留下来的。嘉庆属于给乾隆擦屁股的角色。但是没办法,事情都摊在他身上,他也只能硬着头皮去顶包。不过嘉庆时期洋人还没有崛起,所以并没有什么外患。道光时期的外患掩盖了内乱。我们会发现,我们这个民族在没有外部威胁的时候,搞内部斗争,绝对是一块好料子。可是一旦出现了外部威胁,那么我们也能够立刻拧成一股绳,对付外敌。

道光时期其实就是最好的证明,当时洋人的洋枪洋炮已经把清朝的海关给打开了。面对外敌的侵略,清朝的内乱突然之间就少了许多。

- 鸦片战争,让道光皇帝意识到了落后挨打的滋味。

鸦片逐渐传入清朝,使得国内白银大量流失,而且人民的身体也逐渐变差。为此道光皇帝就让林则徐前去虎门销烟。

这件事彻底触怒了英国侵略者,他们开着军舰开始对清朝沿海地区发起进攻,水师提督关天培忍无可忍地还击,终于引起了英国军队的愤怒。

以奕经协办大学士。戊寅,命齐慎为参赞大臣,赴广东会剿。壬午,英人陷广东虎门炮台及乌涌卡座,广东水师提督关天培、署湖南提督祥福等死之。是月,展赈江苏江宁、通州二府州灾民。---《清史稿》

于是英国的大批军舰出现在了广东沿海地区,他们在当地受挫以后,又直接把军舰开到了天津。道光一看,人家一眨眼就能到家门口,立刻宣布和谈,结果就开始签订不平等条约了。

此后割地赔款基本成为了一种常态,鸦片战争给清朝带来的影响,不仅仅是少了点土地那么简单,它还将清朝上邦大国的心态给击碎了。

- 那么道光时期没有内乱么?当然还是有的。

1844年的时候,洪秀全就在广西建立了拜上帝教,1850年道光皇帝才病逝。所以说这次的烂摊子还是道光留给儿子咸丰的。

1850年,道光病逝。同年7月,洪秀全就聚集了一万多拜上帝教教众,准备发动起义。这是一场酝酿了6年的起义,所以声势当然非常浩大。

也就是说,不是没有内乱,而是当时洪秀全在憋一个大招。要么就不起义,要起义就玩一票大的,而道光皇帝的死,就是最好的时机。

总结:都是烂摊子,却一代不如一代。乾隆把一堆烂摊子交给了嘉庆,嘉庆辛苦了25年,这才勉强把烂摊子收拾干净。可是他不知道的是,因为他的疏忽,使得西方在悄然中逐渐崛起,中华与世界脱钩,从他手里就开始了。

这个烂摊子有点太大了,他扛不住,所以就只能甩给道光了。道光也没本事收拾这个烂摊子,只能选择割地赔款,以此维系稳定的局面。

其实他不知道,看似稳定的内部环境,正在酝酿一场声势浩大的变动。洪秀全在咸丰时代的崛起,完全要归罪于道光皇帝的甩锅。

参考资料:《清史稿》

为何嘉庆年间农民起义不断,道光年间反而内乱较少?

道光时期的反清起义

首先经过乾隆、嘉庆两朝统治阶级的残酷镇压,农民起义军遭到了严重的损失,至道光前期,基本上处于停滞和积聚力量的时期。因此,这期间的农民起义无论从参加人数、起义次数和影响来看,都无法与前相比拟。

赵金龙领导的瑶民起义 湖南衡、永、郴、桂阳四州郡,历来都是汉、瑶两个民族居住区。由于清统治者推行民族歧视和压迫政策,当地官吏和汉族地主对贫苦瑶民进行残酷盘剥,不断激起瑶民的怨恨和反抗。赵金龙领导的瑶民起义,就是在这种情况下发生的。

赵金龙,湖南永州锦田瑶族人,以种地为生。他与常宁县瑶族人赵福才“以巫鬼神其众”,颇为当地瑶人信服。这次起义是由当地瑶族人与天地会众的纠纷事件引发的。

当时,湖南、广东的一些天地会员在官府的支持之下,屡次抢劫瑶寨的牛、谷。于是赵金龙在道光十一年(1831年)十二月底,与赵福才率领瑶民700余人,在两河口杀死20余名天地会员。次年正月,江华知县林先梁等为防止局势扩大,率兵围捕赵金龙等人。在这种情况下,赵金龙忍无可忍,率众据永州长塘的夹冲起义。永州镇总兵鲍友智等率兵千余人直逼夹冲,击毙起义军300余人,掘了他们的祖坟。一月下旬,起义军进入蓝山县,并计划进占九嶷山为起义大本营。

湖南巡抚吴荣光闻蓝山告急,命提督海凌阿等进剿。海陵阿由宁远至蓝山,一路上恃勇骄横,也不侦探地形,冒雨由小路深入,结果中了义军的埋伏,海陵阿等被击毙。道光帝又派总督卢坤、湖北提督罗思举进剿。同时又下令带兵将领,务必将起义军诱至山外平野之处聚而歼之。

三月初,清军兵分南北两路,对蓝山起义军形成夹击之势。起义军粮草断绝,被迫出山,并准备东进至常宁县的洋泉镇(本人就是常宁人),以重整队伍,结果被 罗思举等合围。起义军消耗很大,企图以诈降松懈清军斗志。但罗思举不准义军投降,命令清军加紧进攻,先后消灭义军6000余人,赵福才、赵金龙等人也先后战死。这次起义终于失败了。

为何嘉庆年间农民起义不断,道光年间反而内乱较少?

引论

俄国作家列夫-托尔斯泰有一句名言放在这里也比较合适:幸福的家庭是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。同理,在中国封建农耕社会,盛世的王朝能够调和人口与土地的矛盾,因而繁荣;衰败的王朝因为无法解决地主阶级和老百姓的共存问题,继而出现各种各样的矛盾冲突导致王朝分崩离析。作为中国社会最后一个封建王朝——大清帝国,也不例外。嘉庆也好,道光也罢,他们代表着清廷日渐衰老,步履蹒跚地迈向坟墓的影子。而此起彼伏的农民起义则是推着他们向前的中坚力量。

事实上,从乾隆中后期开始,统治阶级精心营造的用以迷惑国人和忽悠外国传教士的“盛世”光辉已经日趋黯淡了。统治阶级的生活日趋腐化,驾驭百姓的手法日趋简单粗暴。唯有“十全老人”爱新觉罗·弘历的精心培养,才能出现千古无二的巨贪——和珅。弘历在统治阶级的第一把交椅上稳稳地坐了63年零4个月,才依依不舍地步入早该属于他的坟墓。嘉庆帝,实际上扮演的是悲催接盘侠这一角色。所谓农民起义,乾隆末年已有,到嘉庆朝,他们经历了由“质变”到“量变”的过程,看上去轰轰烈烈。

详解————

▲嘉庆朝农民起义频频爆发的根本原因在于“饿逼民反”。

“和珅跌倒,嘉庆吃饱”。

在嘉庆帝正式上台后的初年,就迅速以雷霆手段,打倒了他父皇的宠臣——和珅,抄了他的家。干瘪了几十年的国库一下子丰盈起来。然而,他的性格素养以及乾隆留给他的政治资产决定了他无法从根本上解决王朝痼疾,地主太费,百姓太瘦,当绝大数农民无法通过死命的劳作解决温饱问题时,暴击革命势在必行。

下面我们看看乾隆太岁留给嘉庆帝哪些“善政”————

我简单概括起来,就两条:

①奢靡贪腐之风成为“朝中有人好做官”真正的潜规则。京官跪舔乾隆,地方官搜刮百姓。上行下效,腐败之风把他们捆绑在一起,对老百姓下刀。

乾隆做皇帝,一心一意跟他爷爷康熙相比较,对比康熙朝的“十大功绩”,乾隆帝也依样画葫芦,进行了六次浩浩荡荡的以“体察民情”为口号以“寻花问柳吃喝玩乐”为宗旨的下江南壮举。

弘历南巡,规模浩大,万人同游,所到之处极尽奢侈糜费。地方官僚们为给主子营造繁华盛世景象,以讨主子欢心,供给极尽华丽壮观。江南百姓之财富几乎被地方官僚们搜刮殆尽,用以装饰皇家脸面,填饱乾隆皇帝的奢靡之欲。

那些“心怀叵测”的地主官僚们,一个个地把奴才的谄媚取巧在皇帝面前表现得淋漓尽致。偶尔有不识相的,则遭到严厉痛斥。如江苏学政(教育厅长)尹会一上奏说南巡造成“民间疾苦,怨声载道”,乾隆大为光火:“民间疾苦,你指出什么地方疾苦?怨声载道,你指出什么人载道?”还有那位被乾隆封为“满清第一才子”的皇家教师纪晓岚曾隐隐透露江南财富已经枯竭之意,乾隆竟然恼羞成怒:“我看你文学上还有一点根基,才给你一个官做,其实不过当作娼妓豢养罢了,你怎么敢议论国家大事?”备受他欣赏的纪晓岚就那么微微一提,竟惹来如此羞辱。乾隆之浮华奢靡之心,可见一斑。

乾隆第二次下江南,微服出巡,在秦淮河PIAO妓彻夜不归。伤透心的皇后把万缕青丝付之刀剪,成为中国历史上唯一的截发皇后。

乾隆除了借南巡之名极尽声色犬马之能事外,还花费巨资在北京西郊营造规模宏大的皇家园林“圆明园”。无数文人学士,无数良工巧匠,耗尽心血,只为博得乾隆帝一乐。康熙早年励精图治得以积攒到国库的2000万两白银,几乎被弘历挥霍一空。

有些地方的赋税甚至都被乾隆提前征收了两三年,以供享乐。等到嘉庆真正掌权时,皇家国库已成空壳。嘉庆帝之所以心急火燎地拿办和珅,很大的原因是,他看上和珅的富可敌国了。庞大的国家机器需要运作,没有银子寸步难行。

②“议罪银”是一项夺人眼球的财政收入方式。乾隆帝搜刮财富的“才华”让老百姓们叹为观止。

乾隆四十五年(公元1780年),经乾隆宠臣和珅倡导并推行,由犯了罪的官员把钱交到皇家的私库——内务府。之后,对于交了“罚银”的官员犯罪,可以根据先前所交“罚银”的多少,有区别地进行从轻发落。而“议罪银”也是专款专用,主要用于乾隆下江南的开销花费。乾隆六次南巡,沿途建造30个行宫,在80岁时还举行了万寿大典,全系“议罪银”提供财力支持,而且内务府还有盈余。

乾隆有多奢侈,百姓就有多困顿;官僚有多腐败,百姓就有多穷苦。乾隆种败因,嘉庆得苦果。

▲嘉庆帝才能平庸,最多算守成之君。但国家财政的千疮百孔,需要一场真正的革命。

嘉庆帝作为乾隆的15阿哥,是作为“贵人”的母亲34岁才生下来的。可以料想,母亲是多么地不受宠爱。本来他没有任何继承皇位的机会,不成想,乾隆仓促之下随意撒播的“龙种”,一个个要么早殇,要么病亡,要么就是死在乾隆前头,这样机会才落在嘉庆帝头上。

在乾隆帝漫长的生命线及皇帝生涯里,嘉庆一直活在阴影之下。长久的储君生涯,造就了他隐忍的性格。

他为人处事的箴言为“养心,敬身,勤业,虚己,致诚”,即便当了皇帝,还要被太上皇像呵斥儿子一样地教训。

“侍坐太上皇,上喜则亦喜,笑则亦笑”。

从这字里行间就会觉察,嘉庆性格又何其纤弱、忍让。

然而,此时的大清朝,像一颗根腐叶败的大树,需要雄才大略的英明之主大刀阔斧地进行削剪,彻底祛除根部的寄生虫。嘉庆帝性格的纤弱决定了他无法有效进行改革。而那些寄生虫,早就跟皇家血脉融为一体,轻易又动不得。就这样,嘉庆帝只能得过且过。

乾隆的挥霍加上嘉庆的平庸,造成的现象就是:“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”

那些无地可耕的广大贫苦农民,要么沦为佃农、雇农,要么成为流民、草寇。也仅仅只是为了活下去。农村中为数不多的自耕农,在自己巴掌儿大的土地上辛苦耕作,遇到天遂人愿的丰年,或可勉强度日,一遇天灾即倾家荡产,生无可怜。偏偏天公不作美,从乾隆晚期到嘉庆朝,几乎年年都有水涝旱虫蝗灾,粮物价腾贵,饥民肆野。

而统治阶级依旧是骄奢淫逸,铺张挥霍,供应浩繁。王公贵戚、官僚富贾无不是宅第巍峨,婢仆成群,金货积山,酒池肉林。从乾隆晚期到嘉庆朝,几乎看不到皇家对于受苦受难的老百姓有任何德行善举。与其生不如死,不如揭竿而起,也许能拼得一条生路。

从乾隆晚期到嘉庆朝,农民起义此起彼伏,从燎原星火到轰轰烈烈,可以说是“各有千秋”,煞是好看。除了那些旋起旋灭的,规模比较大影响比较深远的至少有三次:

第一次,白莲教起义。

原因:乾隆中后期,土地高度集中,民无田可耕,食无温饱之粮。

主要成员:流民。

起义时间:1796年,乾隆帝做太上皇最逍遥自在的年份。

活跃地区:川、楚、陕边界和巴山老林。

经过及结果:

历时9年有余,占据或攻破州县达204个,抗击清政府从16个省征调来的大批军队,歼灭了大量清军,击毙副将以下将弁400余名,提镇等一﹑二品大员20余名。清政府耗费军费2亿两,相当于4年的财政收入。

影响:清政府元气大伤,加快迈向败亡的节奏。

第二次,东南匪患。

起因:清廷闭关锁国国策之下,对东南沿海发布禁海令。沿海民众失去生活来源,再加上贪官污吏的压榨和盘剥。与其坐而等死,不如海浪潮头搏一搏,说不定能有“肉夹馍”。时人称其为“海盗”。

过程:蔡牵带领民众出海,成为海盗。他们在海上劫掠官家货船,封锁关键的航道。积累足够的资金以后,打起了“反清复明”的旗号。

结果:本该治国理政的嘉庆帝,天天与海盗打交道,前花了15年的时间,才正式镇压下去。这也是乾隆留给他的烂摊子。别人都说“坑爹”,独独乾隆皇帝,“坑儿子”坑得一本正经。

第三次,天理教起义。

起始:嘉庆前往热河避暑山庄打猎,带走了一大批禁卫军。

方法:联络皇宫里的太监,在太监的带领下,天理教徒直冲皇宫。

过程:只有200号人,却攻入了皇宫核心地带,如果嘉庆当时在皇宫,很可能会被当场宰干掉。当时的太贵子后来的道光皇帝指挥得当,很快将其镇压。

影响:区区200之众,能进宫作乱。嘉庆帝觉得这是奇耻大辱,从此以后,逐渐在事对坚守的皇家事业失去信心,开始破罐子破摔。

嘉庆朝总结:嘉庆朝的诸多社会民生矛盾,都是乾隆一生辉煌事业的“负产品”。尽管嘉庆帝一度有“拨乱反正”的雄心,但由于乾隆挖坑太大,再加上他也非英才盖世之类,所以他能做的只是填坑而已。好在洋人的炮舰还没有开进家门口,嘉庆帝还是睡过几天安稳觉的。

▲道光时期内乱确实比较少,但在酝酿之中的大起义,在道光死后一年就汹涌而死了。更直观的原因是骤起的外患转移了人们的视线。

我们这个民族最大的特点是:一旦到了外族入侵以命相搏的关键时刻,往往能够调转枪口一致对外;等到局势好转,立即开始窝里斗,也是你死我活。

1840年,鸦片战争爆发。清政府一触即溃,没有打几场像样的仗就跟英国签订了开口通商的《南京条约》。

还有一个原因也不能不提,那就是罪恶之花——鸦片。

鸦片烟制造的梦幻烟雾,让人们丧失躯体活力的同时,也丧失了理性思考的能力。他们的灵魂,也逐渐化成一团烟雾,逐渐飘散。别说是反对政府了,就是想反对自己,他们都要经过几番挣扎才能站起来。

但,不管怎么说,酝酿已久的、能够改天换地的暴风雨,即将来临。

不信,你看看道光帝刚刚盖上没多久的“棺材板”,是不是在激烈打颤呢?

1851年,席卷全国半壁江山、活跃长达十三年的太平天国运动,终究还是爆发了。

综论————

唐太宗李世民曾说,水能载舟亦能覆舟。皇家天下为舟,庶民百姓为水。倘若舟能感受水之感受,近水情,知水意,何来巨浪滔天?何来覆亡之祸?嘉庆也好,道光也罢,他只是一个随时都可能灰飞烟灭的符号而已。

骑在人民头上的人,人民终将把他打垮;给人民做牛马的人,人民将永远记住他。

为何嘉庆年间农民起义不断,道光年间反而内乱较少?

中国历代,不管写正史还是野史,都爱说一句话,叫官逼民反。

在历朝历代,政策宽松,轻政减负,社会发展就迅速,老百姓安居乐业,也就没什么造反的心思。反之,官府逼迫,为了活命,百姓就揭竿而起,就算死了,也死得有意义。

清朝属于封建王朝,为了巩固自己的统治,当然也避免不了有同样的毛病。

至于嘉庆年间农民起义不断和道光年间内乱较少,却有着其客观的原因。

嘉庆年间嘉庆皇帝是清王朝唯一一位受禅让上位的皇帝,但同时,嘉庆也继承了乾隆后期积压的阶级矛盾。

嘉庆年间是清王朝由盛转衰的时期,但嘉庆皇帝却是一个很努力的皇帝。

嘉庆亲政后,第一件事就是杀了贪官和珅。这说明嘉庆还未继位,就已经清楚和珅贪赃枉法,结党营私,危害国家的事实。他想纠正乾隆用人不当的错误,不但杀了和珅,还缴杀了他的不少党羽。

和珅死了,但他在职期间,结党弄政的一大股势力已遍布全国,腐败的风气已经形成,冰冻三尺非一日之寒,民怨积蓄已久,正蓄势待发。

嘉庆杀了和珅,极力整顿朝纲,清除污吏。但嘉庆在整顿内政时,却并没有去正视由于长期剥削造成的阶级矛盾,剥削与被剥削在矛盾中继续恶化。

- 白莲教起义

白莲教起义酝酿于乾隆年间。人口大量增加,使川楚一带由地广人稀变成了人多地少,而清政府不但沒有为这些增加的人口创造更多的生存条件和生活来源,地方官吏还贪赃枉法,变本加厉剥削百姓。这场阶级矛盾终于在嘉庆元年爆发。

白莲教起义前后历时九年,在双方交战的过程中,两方都耗资巨大,劳民伤财,人员死伤无数,使国力大大的削弱。

- 蔡牵起义

蔡牵是福建同安人,在乾隆年间就因饥荒逼迫下海为盗,后聚集500人攻打厦门海口,夺取了守军大炮十三门,举起了抗清大旗。

蔡牵在与清政府斗争的过程中逐渐壮大,并受到占领地台湾淡水、凤山民众的支持,队伍发展到两万多人,后被提都李长庚镇压。

这些起义,并没有让嘉庆认识到社会矛盾的根本原因,而是对起义军采取杀戮政策,选择以暴制暴。

这些暴政使百姓的生活经常处在饥寒交迫之中,作为少数民族的清朝皇族,又不能使民心归服,民间反清复明的呼声不断。致使起义军次起彼复。

- 天理教起义

天理教起义就在这一系列复杂的矛盾中爆发,差一点侵入了清王朝的皇宫。在危急时刻,皇太子旻宁迅速作出反映,挽救了时局。旻宁就是下一任皇帝——道光皇帝。

道光皇帝清王朝在连年的内战中消耗巨大,国力逐渐薄弱。

道光皇帝继位,道光也是清王朝唯一一位嫡长子登上皇位。他继位的时候,被嘉庆皇帝镇压下去的农民起义暂时还没蓄积起力量,加上大量鸦片从西方侵入,大大削弱了民族意志,消弭了人民的精神和肌体。

沉迷在鸦片迷雾中的人们,不反政府,但也无力劳作,在烟雾缭绕中抽空自己的血肉,也抽空自己的灵魂。

因为鸦片在中国销量巨大,人民变得羸弱不堪,上亿的白银流向外国人的腰包,社会经济严重受损。

道光眼见形势越来越严峻,便任命林则徐为钦差大臣,往广东禁烟。

林则徐为人正直,清正廉洁,爱国爱民。他一到广东,就发动了一场群众性禁烟运动,从鸦片贩子和英美商人那里缴获二百三十七万六千多斤鸦片,在虎门的沙滩上一把火烧了。

林则徐这一行动获得了全民拥护,鼓励了千百万劳动人民和他一起禁烟,一起抵抗外敌。由于林则徐公正廉明,惩治邪恶,赈济灾民,让老白姓看到了希望。

有希望的民族只图发展,容易团结,反对分裂。反心会在正义与英雄的激励下消弭。

林则徐断了西方人的财路,他们当然不会善罢甘休,于是用炮火轰开了清王朝的大门。

道光皇帝旻宁实际上并不是生来懦弱,从天理教起义入侵皇宫时,他出色的表现,到任用林则徐禁烟,都说明他有一定的魄力。

但是,清王朝长期闭关自守,对外面的世界一无所知,被这一炮轰得六神无主,逼迫与英国签订丧权辱国的《南京条约》,清王朝从此走向了半殖民的不归路。

国家软弱,百姓遭殃,又一轮起义力量正在积蓄之中。只是这些起义力量没有在道光年间爆发,不爆发不等于民心归顺。

道光年间没有内乱是捡了嘉庆皇帝的便宜,又把自己制造的乱子留给了咸丰皇帝奕詝。他只承担了让中国陷入半殖民灾难的后果。

为何嘉庆年间农民起义不断,道光年间反而内乱较少?

其实嘉庆皇帝是在给他老爹收拾烂摊子。

乾隆皇帝在早期执政期间,也严肃处理贪官污吏,整顿朝纲,重视农业发展,修建水利工程,使国家进入了稳定发展。但由于后期乾隆皇帝好大喜功,生活奢侈,对吏治也不那么重视,重用大贪官和珅二十余年,致使这二十年间,贪污成风,政治腐败。由于吏治的腐败再加上人口压力和土地兼并的不协调,使很多百姓的生活处在贫困之间。开始导致很多农民起义。在后来乾隆皇帝刚一退位,以白莲教为主多更是多地爆发叛乱,参加人数多达数十万,波及5省。当时乾隆虽退位了,但权力还握在手中。大贪官和珅当时怕影响乾隆的心情,总是对乾隆报喜不报忧,使其叛军发展迅速。

嘉庆年间一系列的农民起义基本上都是乾隆后期执政昏庸,留下来的一系列连锁反应。虽然嘉庆皇帝倾力企图维护清王朝的稳定,然而不可逆转的历史发展出趋势,清王朝已经逐渐走向衰弱。

到了道光年间,虽然也有一系列内乱,但当时最严重的还是来自西方的侵略。鸦片战争爆发发后,清朝节节败退。为了讲和,道光二十二年,清朝签下了第一个不平等条约——(南京条约),而后又与法美等国签定了中法(黄埔条约)和中美(望夏条约),使中国沦为半殖民地社会。

为何嘉庆年间农民起义不断,道光年间反而内乱较少?

乾隆后期,清朝走过了全盛阶段而逐渐衰微。首先是土地兼并严重,社会矛盾尖锐。大地主田连阡陌,广大贫苦农民无地可耕,沦为佃农、雇农。地主出租土地,收取高额地租,往往达收获量的一半以上。地主还采取超经济的强制手段,逼迫农民服劳役,送节礼,进行人身控制。雇农或做长工,或做短工,工资微薄。农村中还有相当数量的自耕农,在自己的小片土地上耕作,一遇天灾人祸即倾家荡产。

在土地急剧兼并、封建剥削苛重的情况下,清代的人口却在迅速增长。康熙时在册的丁数近二千五百万,加上妇女老幼与隐匿人口,估计总人口约一亿多人。乾隆六年(1741),全国第一次人口统计为一亿四千万人。一百年后,即道光二十年(1840)增至四亿一千万。人口增加三倍,但耕地面积并未相应增加。乾隆五十九年,全国人口三亿七千零四十六万,全国耕地约有九亿亩,每人平均占有耕地不足三亩。人多地少,谋生困难,矛盾十分突出,再加上历年发生水旱虫灾,粮价腾贵,饥民遍野,社会秩序日益动荡。

统治阶级骄奢淫逸,皇室铺张挥霍,供应浩繁。康熙、乾隆多次巡幸,开倡了奢糜之风。贵族王公、官僚富商无不宅第巍峨,婢仆成群,金货山积,整日在花天酒地之中。官场贪污腐化,贿赂公行。乾隆后期屡兴大狱,诛杀很多大贪官,但并不能扭转腐败风气。贪污之风影响到军队,各级将领克扣军饷,竟尚浮华,任意役使士兵,士兵不得温饱。军政废弛,纪律败坏,士无斗志,武装力量大大削弱。

从康熙中叶到乾隆中叶,清朝的统治相对稳定。除康熙六十年(1721)台湾发生朱一贵起义,一度占领全台外,没有发生大规模的农民起义,但存在着分散、零星的斗争。汉族的中下层怀念明朝,打着“朱三太子”“反清复明”的旗号,从事反清活动,但都旋起旋落,被清政府扼62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333431363062杀。还有全国各地的抗租抗粮斗争,农民不给地主交租,不给政府纳税。这些斗争虽然分散、细小,但却频繁、普遍。一旦条件具备,自发的经济斗争便有可能转化为起义和战争。此外还有城市中手工业工人的斗争,要求增加工资,改善待遇,反对压迫,但城市中的工商业者和工人,尚未形成可以和强大的清政权相抗衡的力量。

清前期,各种反清力量还微弱,但阶级矛盾在发展,不稳定因素在滋长,白莲教、天地会这类民间宗教和秘密结社正是在这样的土壤中得以生长、传布。白莲教是传统的宗教迷信组织,盛行于北方农村天地会则流传于东南地区,始创于清代(或说康熙时,或说乾隆时)。这类民间宗教和秘密结社,在阶级斗争激化的时候,成为下层人民反抗现存统治的强有力的工具。

以乾隆三十九年山东临清的王伦起义为契机,揭开了清中叶农民起义的序幕。起义虽很快被镇压下去,但因其发生在清朝统治的心脏地区,所以全国震动,影响极大。四十六年,甘肃爆发了苏四十三、田五起义,参加者多为撤拉族、回族人民。五十一年,台湾爆发了天地会的林爽文起义。六十年又发生了湘黔苗民起义。嘉庆元年(1796),爆发了清中叶规模最大的农民起义——川楚白莲教起义。这次起义历时九年,波及湖北、四川、陕西、河南、甘肃,规模甚大,战斗激烈,严重地打击了清王朝的统治。

上述起义虽被镇压下去,但阶级矛盾并未缓和,整个社会动荡不安。嘉庆年间,小规模的农民起义仍持续不断。十年,东南渔民在蔡牵领导下发动起义。十八年,北方天理教在李文成、林清领导下发动起义。林清联络教徒二百人,准备由太监接应直冲宫禁。林清本人坐镇黄村,等待后援。起义教徒由西华门攻入紫禁城,虽因众寡悬殊而失败,但对京师震动极大。十九年陕西三才峡木工,因失业乏食,发动起义。道光十一年(1831)湖南、广东、广西的瑶民分别在赵金龙、赵子清、盘均华的领导下发动起义,都发展成规模较大的战斗。还有东南各省的天地会,也发动了频繁、细小的武装反抗。这些起义也都被镇压下去,但社会的动乱还在继续,更大规模的农民运动正在酝酿,终于爆发了太平天国农民起义。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。