杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,对不对?

俗话说一口吃不成个胖子,杨秀清妄图凭借两万人的北伐力量,就想彻底击败清朝政府,简直就是痴心妄想。

在南方尚未完全落入太平天国之手前,杨秀清就忙着让林凤祥和李开芳领着两万人前去北伐,结果导致北伐彻底失败,而南方也没有取得突破性进展。

所以我认为,从战略角度上来说,急忙着北伐是一种错误的试探,试探的代价就是两万北伐军全军覆没,李开芳和林凤祥两位大将双双毙命。

01五虎上将,一次北伐就毙命了两位。三国蜀汉有五虎上将之说,其实太平天国前期也是有五虎上将的,他们分别是李开芳,林凤祥,胡以晃,黄文金和罗大纲。

- 这五个人的地位仅次于前期所封的几个王,是太平天国的骨干力量。这次北伐的三位主帅当中,就有两位是五虎上将的成员,他们分别是林凤祥和李开芳。

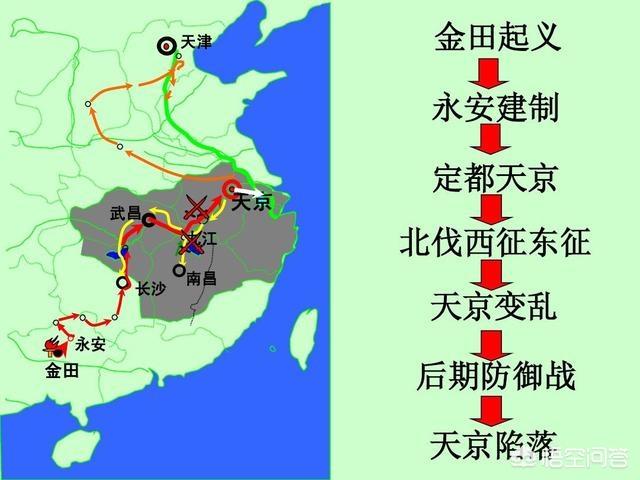

- 在杨秀清的战略部署下,太平天国成功拿下了南京城,改南京为天京,在这里建国。此后杨秀清安排林凤祥、李开芳和吉文元带领两万多人从浦口出发北伐。

- 北伐军是太平天国的精锐部队,从安徽到河南,直奔直隶,最后止步于天津静海。期间吉文元战死,李开芳与林凤祥分兵两路。

林凤祥在前线抵挡,李开芳则前去接应援军。哪曾想援军还没到前线就被清军给击溃了。此后李开芳和林凤祥的两支军队就没有再会合过。

本来人马就不多,他们还分兵两路。李开芳退入高唐州以后,虽多次击败清军,却无法挽回败局。他派人请林凤祥前来会合,打算一起南归的时候,林凤祥大军已经全军覆没,林凤祥本人也被清军抓获。

失去南方援军和林凤祥大军的李开芳,一下子变得孤立无援。他只能想办法突围,结果清军主帅僧格林沁已经带领大军前来。

令总兵花里雅逊布屯延津防河,双禄守彰德为后继,而贼酋林凤祥、李开芳已自汜水渡河,陷温县,犯怀庆。讷尔经额檄总兵董占元赴援,自驻临洺关,请增调盛京、吉林步骑。诏授讷尔经额为钦差大臣,节制河南、北诸军。---《清史稿》

李开芳在诈降失败后,也被僧格林沁给抓获,三位主帅全部在北伐途中遇难,其中两位还是五虎上将,可见这次北伐的损失有多大。

02南方尚未平息,忙着北伐不是什么好兆头。太平天国远没有我们想象中那么强大,他们并没有占据整个长江以南的地区。在湖南遭遇到左宗棠的抵挡后,太平军是改变了行军路线,才会直奔南京而去。

僧格林沁围林凤祥、李开芳於连镇,久未下,命胜保回军会剿。开芳突出,分股窜山东,胜保亲率轻骑追之,贼陷高唐踞守,围之数月不能克。迭诏诘责,褫职逮京治罪,遣戍新疆。直隶、山东贼既平,予蓝翎侍卫,充伊犁领队大臣。---《清史稿》

其实湖南他们就没啃下来,此后到了南京建都后,敌人居然能在他们的都城旁建立起两座军事大营江南大营和江北大营,这也是千古奇闻。

当时太平军勉强控制的范围只有江苏南部、安徽南部、江西北部、福建北部、湖北东部以及浙江大部分地区。因为这些地方是清朝的赋税中地,才会显得很棘手。

- 对于湖南,其实太平军是一点办法都没有。那么问题就来了,只占据了一个东南沿海,太平军哪来的胆子就敢北伐呢?

- 当年朱元璋在消灭了陈友谅和张士诚以后,这才想到了北伐。在这些对手还在的时候,朱元璋完全不敢想,甚至称王都不敢。

- 为什么?因为身边的对手,永远比远处的对手要可怕的多。太平军占据的南京看似固若金汤,实际上也是危机四伏。

这个时候杨秀清不想着占领长江以南的所有地区,却想着要先北伐,这本身就是战略上的一个错误。

他应该先部署大军灭了湖南的曾国藩和左宗棠,再考虑北伐的事情。毕竟北伐需要准备的事情太多,物资、粮草、兵马器械、车船等等都需要准备好。

03孤军深入,物资供给完全不够。在这次北伐的过程中,我们需要注意几个具体的细节,立刻就能明白这次的北伐到底有多么的荒唐。

- 细节一:林凤祥大军打下商丘后,没船渡过黄河。

林凤祥一路北上,从安徽直奔河南,打下了河南重镇商丘以后,击败了清军5000多守军,缴获的器械更是不计其数。

眼看着就要渡过黄河了,可是让人大跌眼镜的是,北伐军忘记准备船只了!上万人马,在黄河南岸一路朝着西边走着,一直到了巩义以后,这才渡过了黄河。

期间耽误了足足一个月的时间,这也给了清军足够的时间调集人马,前来镇压太平军的主力部队。既然想要北伐,为什么不准备船只?难道不想打过黄河吗?

- 细节二:林凤祥大军在天津受阻后,杨秀清才想着调集援军支援。

北伐军主力只有两万多人,想要消灭清朝大军谈何容易?杨秀奇在部署这次北伐的时候,当然要考虑什么时候派遣多人马合适。

可是从现实状况来看,杨秀清在派遣援军方面显得十分被动,甚至有点赌博的成分在里面。他似乎认为这两万多人马就是碰碰运气的,赢了他们就可以直接灭了清朝,输了他们也只是输了两万人马罢了。

所以当林凤祥的人马直奔天津而来的时候,在这里遭到了清军强烈的阻击。得知这个消息以后,隔了整整4个月的时间,杨秀清这边才派遣了7500名援军北上支援。

这是干嘛?玩呢啊?林凤祥是左等右等,就是等不来援军。最后只能从天津撤军。也正是这一撤军的行动,让他彻底输了。

- 细节三:林凤祥困守连镇,没吃没喝。

撤军以后,林凤祥和李开芳就兵分两路了。林凤祥在连镇继续支撑着,而李开芳则带着一部分人南下高唐州去寻找援军的下落。

结果好了,林凤祥到了高唐州才发现,原来只有7500人的援军,而且还被清军给击溃了。此后林凤祥就一直呆在连镇,没吃的没喝的,物资供应完全跟不上他们的行军步伐。

结果林凤祥的大军,就是在这种状况之下,坚守了足足9个月。我很难想象,这9个月杨秀清和洪秀全在搞什么鬼,难道他们已经彻底放弃了北伐军?显然是这样的。

总结:这次北伐,是杨秀清的一场豪赌。从后期杨秀清对林凤祥、李开芳等人的支援态度来看,杨秀清对这次北伐并没有抱有太大的信心。

我甚至觉得这就是一场豪赌,拿两万人的性命,赌能否灭亡清朝。如果北伐军能够一路北上灭了清政府,那杨秀清可就赚大发了。

但是这种几率实在是太小了,在物资供应不上,援军迟迟不到的情况下,北伐军被清军围追堵截,根本就不堪重负。

最终北伐军全军覆没,我认为杨秀清或许也不会很伤心。因为他只是觉得这一场赌博失败了而已,证明了两万多人孤军深入的确不适合北伐。

参考资料:《清史稿》

杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,对不对?

就太平天国当时的情况来说,北伐是个正确的决策,可是让李开芳 ,林凤祥率两万多人北伐却是个败笔。

杨秀清只看到了太平军攻打各地时的势如破竹,却没有想到北方是清朝的统治中心,北京靠近东北,来自东北的马队随时可以入关增援,何况还有蒙古各部的支援,以两万人独抗十万以上的清军, 风险太大。

按照太平天国的起事来看,他们可以仿照朱元璋的统一路线来走,两者都是自南方起事,同样定都于南京,太平天国若是集中全力西征,而不是分兵进行北伐,那样的话曾国藩可能来不及组织湘军,即便组成了湘军,可是根本没有时间训练 ,名将辈出的太平军绝对可以攻下南方。

到了那个时候再集中全力进行北伐,与清朝进行决战,赢面会大得多,彼时,江南财赋重地尽为太平军所得,即便清朝有心组建军队阻击,也无财力以继续了。

杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,对不对?

林凤祥、李开芳北伐失败。很多人认为,这是太平天国巨大的战略失误。因为这次失败,太平天国白白地折损了两名重要的将领,并且让太平天国失去了战略空间,清军因此能够很从容地围攻天京城一个点,最终导致整个太平天国的失败。

有人甚至认为,这是作为总指挥官的杨秀清一系列失误之一。如果他不派李开芳和林凤祥贸然北伐,只是在南方活动。等到南方政权稳固以后,再北伐与清政府决战,这样的话,太平天国最终未必会输。

那么,这些说法究竟对不对呢?究竟杨秀清派林凤祥和李开芳北伐是不是错误的决策呢?

(太平军北伐)

我认为,杨秀清派林凤祥、李开芳北伐,并没有错。为什么说并没有错呢?

这一点,我们可以拿古代的各种军事行动进行分析。通过分析,我们会发现一个重要的现象,也就是古代所有最终获得天下,实现大统一的政权,都要想办法夺取中原地区。只有夺取了中原地区以后,才能以此为根据地,最终夺取全国政权。而所有那些没有夺取中原地区的政权,无论政权中心在巴蜀地区,还是在江南地区,或者是在百越地区及漠北地区,最终都不能夺取政权。

三国时期,魏、蜀、吴三国争夺天下,最终是以魏国为班底的西晋政权取得了胜利。五代末年,无论是后蜀还是南唐、南汉,都不能取胜,最终占据中原地区的,以后周为班底的北宋政权,取得了胜利。

那么,为什么只有占据了中原地区的政权,才能最终夺得天下,建立全国性的统一政权呢?

这是因为中原地区历来就是政治中心和文化中心。在百姓的心目中,只有占据了中原地区的政权,才是正统的政权。当年清朝在关外的时候,他们还只能算游牧民族,还只能算夷人。但是,一旦他们打进中原地区,并且把都城迁到北京以后,百姓对他们才算是一种认可。蒙古原先也是生活在漠北地区,后来忽必烈把都城迁到燕京(北京)以后,所建立的元朝,才算是正统政权。这一点,已经在整个中国人的心中,形成了这种文化积淀。

(清军入关,图取其意)

同时,中原地区还是经济中心。虽然说,巴蜀地区和江南地区是产粮地区,但是,其物产的厚度,依然赶不上中原地区。更为重要的是,中原地区因为在长久的时间内,都是政治中心,因而交通非常发达。交通发达,运输能力就强,物资很容易就运输到战场上。

还有一点,作为腹地的中原地区,有非常开阔的战略纵深。在排兵布阵,战略安排上,都有很大的空间。就算打不赢了,四面八方都是路,到处都可以去,也不会被敌人整体消灭。

而巴蜀地区和江南地区,空间就很小。巴蜀地区在盆地里,敌人当然不容易冲进来,但是敌军一旦冲进来,就形成瓮中捉鳖的态势。江南地区地势非常平坦,一马平川。敌军冲进来,也是横冲直撞。当年南宋在江南建立偏安的小朝廷,金国打过来的时候,南宋君臣没地方逃,只能往海上跑。

从这里可以看出,杨秀清派林凤祥和李开芳北伐,其实是非常有战略眼光的。只有打到中原去,把中原给占据了,太平天国才有获胜的空间。如果不这样做,太平天国的战略纵深非常有限,很难打胜仗。

(杨秀清剧照)

既然杨秀清的安排是一个正确的选择。为什么这个战略安排最终却失败了呢?

我认为,这个不能怪杨秀清,要怪,也只能怪林凤祥和李开芳的打法不对。

林凤祥和李开芳在整个北伐中,犯了三个错误。

一是只打城市没建立根据地。林凤祥和李开芳最好的做法,是在中原腹地,找一块连绵起伏的高山作为根据地。就像李自成做过的那样,后来的红军也是采用这样的办法。当然了,打城市也可以。但是打下城市以后,就要想办法守住。只有守住了城市,才会有根据地。而林凤祥和李开芳是打下一处,就丢掉一处,最后什么也没有,自己成了孤军深入。

二是轻率冒进而不是稳扎稳打。早期清军很慌乱,加上清朝军队很腐朽,因此林凤祥、李开芳打得很顺,一下就打到了天津,直逼北京。这种顺溜,只是在清军慌乱的情况下才有效。一旦清军反应过来,北伐军就无法抵挡了。

三是林凤祥和李开芳没有发动群众。由于清政府对太平天国的妖魔化,整个北方老百姓,见到太平军,如见牛鬼蛇神。他们都不支持北伐军。这样,北伐军如何站稳脚跟呢?

总之,北伐的总体战略是没错的。错在于没有具体的实施细节,因而才造成最终的全军覆灭的悲剧。

(参考资料:《太平天国史》《清史稿》)

杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,对不对?

杨秀清让林凤祥李开芳北伐本身的战略意义和价值是正确的,因为洪秀全贪图享受,太平天国许多领导层被一时胜利冲昏头脑,没能制定出全面的战略进攻布局,,只开了一路北伐军,让两万人的队伍孤军深入,被层层包围消耗,最终导致北伐大军全军覆没,如果当时开三路大军,让石达开带一路从西线进攻,杨秀清自带主力从中线进攻,估计中国的历史会改写,

杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,对不对?

杨秀清做的没错!可以说除了这个选择以外,对于当时的太平军来讲,没有任何的选择可以将自己的战斗的成果发挥到最大!

我们做一个设想,如果杨秀清让这两万老广西待在当时的南京一直伴随着太平天国作战去讨伐当时在南京的两大营,那你觉得清政府做的第一选择是什么?是眼睁睁看着梁大银覆灭吗?不会,他们会立刻派援军过来,元军的数量有多少将直接决定着南京城究竟归谁所有!

你这两万多的北伐军套牢在了南京城,存人失地存地失人这个道理就很显然摆着出来!

你可以打,但是这两大营,迎接的是什么样的增援?是来自于整个中国北方,再加上南方以小部分地区源源不断的增援过来!尤其是北方的八旗兵,这是当时清政府的主力军,但万一这只主力军队驻扎劲的两大银,你想拿下南京城,你的南京想要有安定的日子,根本不可能!

那这仗还打得下去吗?难道到时候你就喊着遇敌人于国门之外一直跟人在南京城死磕,那里的军队就一直困死在南京了,等到清政府反应过来组织起足够的军队把你包围起来,你凭什么去打?(今日头条漩涡鸣人YY首发于悟空问答)到底你还不得又放弃一遍南京城,但那个时候的太平均能跑哪去?还是老路子率领整个军队渡过长江,然后跑北方去打北京城,那你这不就是走老路了吧,而且走法比那只北伐的军队还要惨!

或者我们可以重新设想下你的军队在走一条老路回老家他老家那地方,你为什么逃出来?很简单,后面追兵一大堆了!你回过头迎着你自家的追兵直接撞上去,那你是找死呢?还是找死呢?

所以这一只北方的军队太过于重要了,甭管他到底是不是派,甭管他到底要你多少斤了,这支军队就一个字,拖!这支军队派过去它就不是打胜仗的,他就是过去吸引敌方注意力的,趁着八旗兵还没有彻底集结起来,资源,当时南京的两大赢的时候,把八旗兵的活动空间直接压缩到北方,北京城附近!让你无法增援的进程,让我攻破江北大营,江南大营获得一定的时间!那你们就算是全阵亡了,也值得了,这两万多老广西又怎么了?打这种战争能他妈派个新兵蛋子过去吗?

所以说这一步棋走得是真的好,东莞当时他到底派这支军队上去到底是什么意思?但是这一步棋走出去了,那就为接下来的生存赢得了时间和空间!

否则对于接下来的太平军来讲就是死路一条!别觉得不服气,你自己可以就着这条战略设想,你设想一下,不派这两个人上去,你派他们去哪?能干什么又能做什么,接下来死的会不会特别的惨烈?他有可能达到后来太平天国的那种成就,根本就不可能!

杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,对不对?

杨秀清让李开芳、林凤祥孤军北伐,其实是最大的战略错误,为什么这么说?

1、太平天国周边并不安全

太平天国刚刚定都南京,清军就尾随而来。3月31日,钦差大臣向荣在南京东郊扎下“江南大营”,所辖兵勇总数达到32615人;4月16日,钦差大臣琦善在江北的扬州城外扎下“江北大营”,对太平天国的都城形成两面夹击的态势。

此外,在外围,太平天国没能攻破桂林、长沙等重镇,最后夺得的地盘仅限江淮流域,虽说是清朝最重要的税赋重地,但别忘了当时列强在此地也有很大的势力。

1853年4月27日,英国战舰赫尔墨斯号到达江宁,英国公使兼香港总督文咸爵士与北王韦昌辉及翼王石达开会面,密迪乐为翻译。英国对太平天国表达了对太平天国及清朝中立的态度。年底,法国驻华公使布尔布隆访问天京。

英法两国可不是省油的灯,他们访问太平天国也是为了自己的利益,如果太平天国无法满足他们的要求,那么他们同样会派兵进攻太平天国。

当务之急,应当加强天京防御,击破清军两大营的威胁、保障地盘才是。

2、对形势判断失误

太平军偏师北伐,目标直指京师。为了保卫京师,清政府就必须调集周边兵马对北伐军围追堵截,如此一来就带动了周边清军的调动,为周边农民起义军的崛起创造了条件,也为太平天国西征创造了有利的外部条件,更能够减轻天京周边的压力。

不过北伐军只有区区2万人,虽说清一色都是广西出来的“老广西”,可清军就算再不堪,那太平军不也没拿下桂林、没有打下长沙,京师作为一国重地,防御必然更加严密,想靠这2万人就想攻下京师未免有些儿戏。

而且他们一路攻城略地之后只劫掠不占领,一心瞄准北京打,完全就是一支孤师,即便只有2万人,部队腾挪躲闪迅速,但终究还是步兵,很容易就被困住。

后援部队、物资供应更是完全没跟上,致使2万北伐军白白牺牲。

而清朝集结的包围京师的重兵,最后都压到了天京附近。

太平军贸然北伐绝对是最大的失误之一

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。