是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死的可有价值?

汉景帝的懦弱,直接导致了晁错被杀。汉宣帝刘询在给汉朝前几任皇帝上庙号的时候,唯独汉景帝是没有庙号的,其中一个重要的原因,那就是汉景帝杀掉了贤臣晁错。

晁错的力量远没有那么大,大的是臣子集团。如果皇帝可以滥杀朝臣的话,那朝臣岂不是毫无安全感可言?不给汉景帝上庙号,就是为了告诉后世君主们,不要滥杀贤臣。那么晁错为什么会被杀呢?

晁错提出削藩建议,引发了吴楚七国之乱。晁错是汉文帝留给汉景帝的贤臣,他提出了很多有利于大汉王朝发展的重要建议,所以汉文帝十分看重他。

- 比如说晁错提出要重农抑商,汉朝也是一个农业大国,只有通过给予种地之人一些好处,才能够提高他们的生产积极性。当时交粮纳税甚至可以得到爵位。

- 晁错也提出过移民实边的措施,这也就相当于是鼓励老百姓们迁徙到边境地区生产生活。一方面可以有效利用边疆土地,另一方面可以有效抵御外敌。

- 由此可见晁错是一个真正的人才,他提出的建议也都是十分有效的。汉文帝看了他的建议后,大加赞赏,便将晁错分给太子,以陪伴太子读书。

等到汉景帝上台以后,晁错也得到了重用,先被任命为内史,深得汉景帝宠幸,甚至连丞相申屠嘉都开始嫉妒晁错。此后汉景帝更是将晁错任命为御史大夫,位列三公,当时汉朝的很多法令,都是晁错亲手修订颁布的。

这样的一个贤臣,却提出了一个让所有人震惊的话题,那就是削藩。削藩是一件残酷的事情,因为当时的藩王都是老刘家的王爷,汉景帝本人也不知道削藩有没有好处。

今吴王前有太子之隙,诈称病不朝,于古法当诛。文帝不忍,因赐几杖,德至厚也。不改过自新,乃益骄恣,公即山铸钱,煮海为盐,诱天下亡人谋作乱逆。今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削之,其反迟,祸大。---《汉书》

毕竟当初汉高帝刘邦在建国之初,在全国颁行的是分封制和郡县制并行的制度。目的就是为了让老刘家的孩子称王,可以成为皇帝的依靠。

晁错提出这一观点,是在诸侯王们权力实在是太大的情况下,所以有理有据,汉景帝也只能同意,结果因此爆发了吴楚七国之乱。

请诛晁错,以清君侧。这是杀晁错的最好理由。任何一场叛乱,都要找一个借口。打赢了,这个借口就成了真理,打输了这个借口可就要遗臭万年了。吴楚七国之乱爆发之初,他们也提出了一个借口,那就是:请诛晁错,以清君侧。

- 清君侧这一招,后世很多人都是跟这儿学来的,比如说霍光杀光了刘贺身边的谋臣,朱棣借着清君侧的幌子,篡位登基。

- 吴国和楚国是这场叛乱中,势力最大的两个诸侯国。他们在各自的诸侯国里拥有募兵权、收税权,实力相当强大。

- 而且他们还掌握了铸钱开矿的技术,总是私底下铸造劣币,以此驱逐中央朝廷发行的良币,使得汉朝朝廷逐渐贫穷,而他们却越来越富有。

所以说在大战爆发之初,他们势如破竹,根本就是无人可挡。汉景帝这边可着急了,就要想办法去对付这帮人,甚至曾经和晁错商量过如何出兵的计划。

可是袁盎却告诉汉景帝,只需要杀掉晁错,那这些叛军自然就会放弃叛乱,各自回到自己的封地上去。汉景帝似乎受到了诱惑,有了杀晁错的心思。

丞相青翟、中尉嘉、廷慰欧劾奏错曰:“吴王反逆亡道,欲危宗庙,天下所当共诛。今御史大夫错议曰:‘兵数百万,独属群臣,不可信,陛下不如自出临兵,使错居守。徐、僮之旁吴所未下者可以予吴。’错不称陛下德信,欲疏群臣百姓,又欲以城邑予吴,亡臣子礼,大逆无道。错当要斩,父母妻子同产无少长皆弃市。臣请论如法。”---《汉书》

为了杀晁错,这帮朝臣们可谓是操碎了心,结果朝中重臣在串通了以后,便联名上书给汉景帝,请求诛杀晁错全家。

当时晁错还打算进宫面见汉景帝,结果半路上就被人拖下马车腰斩了。晁错死了以后,吴楚七国之乱并没有平息,汉景帝这才明白了过来,自己上了个大当。所以说是汉景帝的懦弱愚蠢,害死了晁错。

晁错被杀,寒了不少忠臣士子们的心。汉景帝杀了晁错,真的是一步昏庸的棋,因为这么做,只会堵住那些忠臣们的嘴,反而让诸侯王们畅快淋漓,因为诸侯王们就是要杀晁错,只是没办法杀而已。

这么一来汉景帝身边的大臣,谁还愿意为汉景帝献计献策呢?他顶着文景之治的美好头衔,其实治国水平,跟他老爸汉文帝完全没法比。

晁错死后,这帮叛军丝毫没有退军的意思。汉景帝这才做好了决战的准备。这一点到底还有点血性。

在周亚夫和梁王刘武的帮助下,汉景帝只用了三个月,就平定了吴楚七国之乱。可是汉景帝对于杀晁错这件事,并没有认错。

提出杀晁错的那个大臣袁盎,被派遣到楚国做丞相了。推荐袁盎的窦婴,更是成为了大汉朝的丞相。

所以说汉景帝对晁错之死,丝毫没有怜悯的意思在里面。所以说这件事的确让不少忠臣感到寒心,这就跟扶老奶奶反而被讹上一样,以后谁还敢扶老奶奶呢?

总结:晁错也没有好办法削藩。晁错的确是贤臣,可是远没有达到那种最高境界,因为在削藩这件事上,晁错也没有好办法。他只知道通过中央的命令和武力解决问题。

其实动武是最麻烦的事情,在这一点上,汉武帝时期的主父偃,却找到了一个非常巧妙的办法,那就是推恩令。

胖子不是一口就能吃成的,藩王也不是一天就能削掉的。所以主父偃主张,让藩王们每个儿子不管嫡子庶子,都平分诸侯王们的领土。

这么一来只要几代人就可以把诸侯王的家底给分光了。要是像中山靖王刘胜那样生了一百多个儿子的,只需要一代人,就可以把一个诸侯国给瓜分干净了。

参考资料:

《史记》

《汉书》

是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死的可有价值?

晁错(公元前200——公元前154)西汉御史大夫。颖川(河南禹县)人。初从张恢学申不害、商鞅的法家学说。文帝时,任太常掌故,曾奉命从故秦博士伏生受《尚书》。后为太子家令,得太子(即景帝)依信,号“智囊”。上《论贵粟疏》,提出重农贵粟的主张和办法,表示了他重农抑商的思想。文帝采纳了他的意见,促进了农业生产的发展。景帝即位,任为御史大臣。他坚持“重本抑末”政策,并主张纳粟受爵,又建议募民充实塞下,积极备御匈奴贵族的攻掠。当时各诸侯国地盘大,实力强,中央不能控制。晁错上书主张削藩,认为削之亦反,不削亦反;削之,其反亟、祸小;不削,反迟、祸大。得到景帝采纳。不久,吴、楚等七国以“清看侧”为名,举兵反叛。素与晁错不和之吳相袁盎向景帝进馋言,称斩错可平息叛乱。景帝惧七国势,斩错于东市。

晁错所撰政论还有《论募民徙塞下书》等,议论犀利,分析深刻。《汉书•文艺志》法家有晁错论文31篇,今存清马国翰等人辑本。

是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死的可有价值?

晁错(前200年——前154年),西汉时期的著名政治家和改革家。因为七国之乱的爆发,他被汉景帝刘启腰斩。

接下来,我们聊一聊晁错之死究竟有没有价值?

在汉文帝时,晁错就担任了太常掌故一职,后又出任太子舍人、博士等职。通过长期的观察和考量,汉文帝将晁错和贾谊当作重点培养,希望留待他二人辅佐新帝。

不过,贾谊却在英年早逝,只剩下晁错成了太子刘启身边最信赖的帝师,两人建立了亲密的师徒关系。

文帝刘恒过世后,太子刘启登基,就是汉景帝。当时,经过了数十年的休养生息,西汉王朝已经从建国初的战乱和吕后篡权的祸乱中复苏了过来,国家无论从政治和军事等各方面,都已经日渐的稳定,甚至还出现了海内升平的景象。

与此同时,汉初的开国功勋和宗室贵戚们也相继离开了朝堂,大都过世或者退休养老,这些都极大地减小了改革的阻力。

按理说,在各种有利因素促进下,三十岁即位正值盛年的刘启,本应该鼓足干劲去撸起袖子大干一场。即便,他不能像汉高祖刘邦那样成就伟业,但好歹也应该整出点儿动静来,毕竟新官上任还三把火呢。

可是!这位年轻君主竟然老气横秋,一点儿进取心都没有。或许,长期的黄老无为思想的熏陶和教育,已经磨灭了他的斗志,甚至显得平庸无能。

景帝的平庸表现在很多的方面,对于国家存在的许多问题,他并不是完全看不见,而是看见了却不知道如何处理。关于这点,刘启甚至还不如其父刘恒。

幸亏,汉景帝任命晁错担任了御史大夫,对其宠信有加甚至言听计从。基本上,汉景帝初年的所有国家大政,基本都是由晁错一手制定并负责实施。

在晁错的努力下,景帝终于想做点儿事情,第一件就是削藩。

自高祖刘邦建立西汉王朝后,开始大肆分封诸侯王,并且规模越来越大,人数越来也多。当传承到汉景帝时,遍地的诸侯王已经严重威胁到了中央政权的稳定。

晁错在多次劝谏后,终于说动了汉景帝。之后,他公开上疏一篇《削藩策》,其中提到:

今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削之,其反迟,祸大。

客观的讲,晁错的削藩策非常及时,也非常正确。不过,此策却遭到了长期秉持“无为而治”理念的朝臣们一致反对,尤其以刘氏的宗亲和权贵为主。

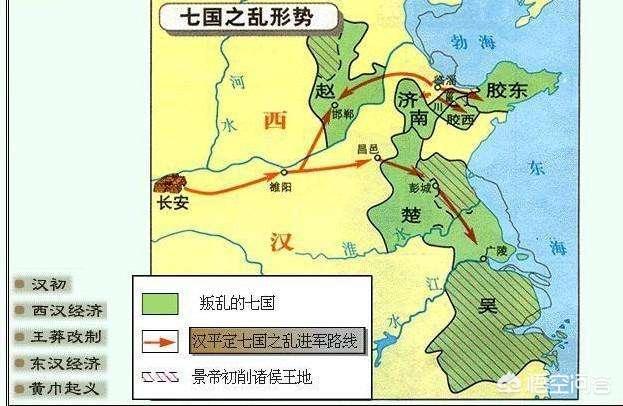

公元前154年,诸侯中势力最大的吴王刘濞率先反叛。他联合了楚王刘戊、赵王刘遂、胶西王刘卬、济南王刘辟光、胶东王刘雄渠、淄川王刘贤共同起兵,史称“七国之乱”。

七国尽管联合造反叛乱,但却不敢公然打出反汉和反帝的旗号。为了师出有名,也为了迷惑百姓,他们宣称是为了清除景帝身边的佞臣才不得不起兵,假惺惺地提出了“清君侧和诛晁错”的口号。

景帝尽管不知所措,但在晁错等主战派的建议下,还是决定打出天子旗号,坚决不妥协。可惜,由于叛军准备充分,朝廷的主力被打得落花流水,完全不是乱军的对手。

面对战场形势的不利,汉景帝开始犹豫徘徊了。尽管他深知所谓的“清君侧”就是幌子,尽管他也深知晁错是忠君爱国的臣子,但还是决心牺牲晁错。

虽然决心诛杀晁错,但汉景帝却不愿背上屠戮忠良的恶名。于是,他怂恿晁错的死敌袁盎开始上疏,据《史记》记载:

盎素不好晁错,晁错所居坐,盎去;盎坐,错亦去。两人未尝同堂语。

袁盎瞅准了时机,提出借用晁错来换取吴楚七国退兵的主张。此疏,虽然正中汉景帝的下怀,但他没有立即准奏,而是加封了袁盎太常之职。

朝中众臣眼见汉景帝已经有了倾向性的意见,于是,丞相陶青、中尉陈嘉、廷尉张欧等人都联名附议,要求景帝严惩晁错,甚至不惜满门抄斩。

汉景帝尽管装得非常不舍,但还是下旨在东市将晁错腰斩。请注意!是“腰斩”而非“斩首”。在汉朝,只有十恶不赦之罪才受此刑罚,而晁错显然不在此列,可见汉景帝有多么的无情和冷酷。

就这样,一代汉朝名臣就这样殒命了。他的死,对于七国之乱的战势没有丝毫的影响,唯一只能证明汉景帝的愚昧和冷漠。据《汉书》记载,校尉邓公在事后上疏言事到:

夫晁错患诸侯强大不可制,故请削地以尊京师,万世之利也。计画始行,卒受大戮,内杜忠臣之口,外为诸侯报仇,臣窃为陛下不取也。

后世对汉景帝刘启的评价很高,尤其是将“文景之治”吹上了天。可是,文史不假个人却对汉景帝的评价持保留意见,认为他明显被后世高估了。而向来忠于他的名臣晁错,被无情和残忍的腰斩,死得没有一点儿价值。

回答完毕。

文史不假:敬请关注,多谢支持!

是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死的可有价值?

西汉初年,刘邦在剪除了涉嫌谋反的“异姓王”后,吸取秦朝速亡的教训,分封自己的子侄为王,史称:“同姓王”。刘邦的目的在于让皇室宗族掌握地方上的权力,一但国家有难,可以拱卫中央朝廷。

西汉至景帝刘启时,地方的诸侯国势力强大,严重威胁了中央集权统治。于是,刘启听取御史大夫晁错的建议,采取“削藩之策”。借藩王的“过错”,削夺他们的封地,以达到消弱诸侯势力的目的。

吴王刘濞早有不臣之心,借机联合楚王刘戊、赵王刘遂、济南王刘辟光、淄川王刘贤、胶西王刘昂、胶东王刘雄渠,以“诛晁错、清君侧”为名起兵发动叛乱,史称七王之乱。一时叛乱的七国大军兵锋很盛。

景帝刘启虽知晁错的《削藩策》是为维护中央集权,是对国家的稳定和长治久安有利的,但在晁错政敌袁盎的劝谏下,决定牺牲晁错以求得七国息兵罢战。结果,晁错身着朝服,未经审判被腰斩。

晁错死后七国并没有罢兵,这时景帝刘启才真正认识到,七国叛乱宣称的“诛晁错、清君侧”只是一个借口。于是,刘启派大将周亚夫统兵平叛,历时三月之久最终平定了“七国之乱”。

晁错是一位悲剧性的历史人物,虽然一心为了国家和皇帝的江山社稷考量,而不顾自己的安危,最终还是被皇帝出卖了。但晁错的死,从国家层面上讲还是很有价值的,他死后使七国继续叛乱师出无名,也使景帝刘启看清了七国的真实面目,而下决心最终用武力平定了叛乱。可惜,这些晁错都看不到了。

是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死的可有价值?

山野老人回答这个问题:

是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死得可有价值?

晁错是西汉很有名的历史人物,他受文帝赏识,是景帝的老师,受到景帝重用。

晁错的文章写得好,最知名的是《论贵粟疏》。

除此之外,晁错最大的影响是主张削藩。

因为削藩,引起诸侯王的愤怒。

吴王刘濞打着“清君侧,诛晁错”的旗号,掀起七国之乱。

由此,晁错被推到风口浪尖上,很多人都想置晁错于死地。

那么,是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死得可有价值?

很多人以为,晁错的腰斩,主要是削藩引起混乱,景帝不得不腰斩晁错,以此平息七国之乱。

山野老人以为,晁错的死与七国之乱有关系,但是真正让景帝腰斩晁错的原因,不是七国之乱,而是几个泄私愤的家伙利用七国之乱,制造的一宗冤案。

为什么这样说呢?

下面从三个方面回答这个问题:

一,袁盎是主谋。

袁盎这人名气很大,历史书上都把袁盎看作是一个值得推崇的人物。

综合分析,袁盎这人实际上是一个见风使舵、溜须拍马、投机钻营的人物。

袁盎与晁错的关系非常糟糕,两人无法走到一起。

晁错升任御史大夫后,查出袁盎在吴国做吴王刘濞相国的时候,有贪污受贿行为。

晁错建议景帝严惩袁盎,景帝仅仅是将袁盎削职为民。

吴王刘濞起兵造反,因为袁盎拿了吴王刘濞的不少好处。

由此袁盎对吴王刘濞起兵造反一事总是替吴王刘濞开脱。

晁错准备以此严惩袁盎,后来走漏消息,袁盎为了活命,千方百计寻找关系。

最后与国舅爷窦婴走到了一起。

二,窦婴是帮凶。

晁错受到景帝重用,对此国舅爷窦婴十分反感。

袁盎找到窦婴,寻求窦婴的庇护。并告诉窦婴,吴王造反,主要是晁错的原因。

窦婴连夜去见景帝,对景帝说:“关于吴王造反,袁盎有要事禀报。”

袁盎见到景帝,对景帝说:“吴王刘濞造反,是因为晁错削藩的缘故。如果处死晁错,吴王就会罢兵。”

景帝说:“如果真是这样,我也绝不会姑息晁错。”

三,窦太后是幕后真凶。

七国之乱,景帝焦头烂额。

晁错建议景帝说:“大军交给其他人,不放心,皇上应该御驾亲征。我在家里替皇上看家护院。”

袁盎知道这一消息后,立即去见窦太后,对窦太后说:“晁错让皇上御驾亲征,他自己留守京城。晁错这是把安全留给自己,把风险推给皇上。”

窦太后与袁盎的关系很特别,对于袁盎的话,窦太后是坚信不疑的。

于是窦太后去见景帝,强烈要求处死晁错。

景帝与晁错是师生关系,特别信任晁错。

尽管景帝不敢违逆窦太后,但也不想处死晁错。

景帝于是建议公开审查晁错,晁错如果确实有错,一定依法办事。

十几天后,丞相青翟、中尉嘉、廷尉张鸥等三人联名上书景帝,状告晁错说:“御史大夫晁错建议说,把几百万大军,单独交给群臣不可靠。建议皇上御驾亲征,晁错自己留守京城,这是大逆不道。臣等请求依法论处。”

景帝于是签字:“可!”

晁错在毫无知情的情况下,让中尉骗上车经过闹市,晁错穿着朝服被斩。

晁错被腰斩后,七国之乱并没有因此平息。

景帝十分后悔!

晁错事件让景帝认识到自己被人利用了!

由此景帝进一步明白:晁错之死,对内,让忠臣噤若寒蝉;对外,替诸侯报了私仇。让人寒心!

是什么原因导致西汉政治家晁错被腰斩,他死的可有价值?

晁错死得当然有价值了,他若不死,就无法证明七国之乱是造反,汉景帝又怎么能够名正言顺的出兵平定吴楚七国之乱呢?

在西汉历史上,七国之乱是一个比较重要的历史事件,其乃是汉朝中央朝廷和地方诸侯势力的一次正面对决。七国之乱最终的结果是朝廷成功平定诸侯,不仅剪除了吴国等诸侯国的势力,还乘势削弱了诸侯的诸多权力,比如规定诸侯王不能自治其国,无权过问封国的政事,只能按规定收取封地租税作为俸禄等等。

这其实已经有点类似明朝的藩王制度了,即“分封而不锡土,列爵而不临民,食禄而不治事”。诸侯们虽然也算是一国之君,但是缺乏实权,无力和朝廷对抗。

这无疑是为汉武帝时期的“推恩令”政策得以推行,打下了坚实的基础,更是汉朝解决诸侯问题的关键。

所以,七国之乱,在汉朝历史上,有着非常深远的影响。而七国之乱的关键先生,就是晁错。

晁错是汉景帝刘启的心腹,早在刘启还是太子的时候,他就被汉文帝拜为太子家令,成为刘启的近臣。刘启对于晁错也是非常欣赏,以其为东宫智囊,二人亦师亦友。得益于这层关系,晁错自然是近水楼台,在刘启登上皇位之时,他也被提拔为内史。没多久又被提拔为御史大夫,位列三公,地位显赫。

晁错是削藩的坚定支持者,汉景帝上位第二年,他就上疏《削藩策》,指出削藩宜早不宜迟,以免夜长梦多。

“今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削之,其反迟,祸大。”

汉景帝采纳了晁错的建议,着手进行削藩。赵王、胶西王、楚王和吴王等诸侯,皆在第一批削夺名单内。吴王刘濞和汉景帝本就有杀子之仇,当初吴太子刘贤和还是太子的刘启下棋,因为一时口角之争,被刘启用棋盘砸死,所以早就有着反叛之心。

如今汉景帝对其削藩,无疑是坚定了他反抗的决定,于是当即决定联合众诸侯,起兵对抗朝廷。赵王、胶西王等诸侯也担心如此削藩将会没完没了,所以答应和吴王联合造反。

当然,他们不能直接打着反对朝廷的旗帜,因为汉景帝也不是无故削藩,造反更是大逆不道。于是他们将矛头指向提出削藩建议的晁错,打着“清君侧”的名义起兵。意思是汉景帝身边出了奸臣,导致朝纲混乱。他们这些诸侯作为刘姓宗室,又是汉朝臣子,于公于私,都有义务站出来,帮皇帝铲除身边的奸臣。

古往今来,打仗历来都讲究个师出有名,“清君侧”的理由,无疑是能够为诸侯出兵带来一定程度上的道义支持。

汉景帝虽然清楚,吴王他们就是在造反,但是天下人并不知情啊。所以,他将晁错腰斩,以此来告诉天下人,诸侯们所谓的“清君侧”,就是一个谎言,造反才是他们真实的目的。

因为如果真的是“清君侧”,晁错死后,诸侯的目的就已经达到,那就该退兵。但是他们没有,那就证明他们不是真心护国,而是想要造反。这下朝廷无疑就站在了道义的制高点,号召天下,诛杀这群造反的乱臣贼子。这种正义的加持,对于汉景帝能够成功平定七国之乱,是有着很大的属性加成的。毕竟打着平叛旗号,底气都要足一些。

当然,汉景帝杀晁错,不仅仅是为了对付诸侯,更是为了团结朝臣。晁错这个人,在朝中人缘很差。仗着背后有汉景帝撑腰,行事乖张,不留情面,得罪了不少人。

比如当时的丞相申屠嘉,就是被晁错给弄下了台,抑郁而终。外戚窦婴也与他积怨颇深。七国之乱时,丞相陶青、中尉陈嘉、廷尉张欧更是联名上书要诛杀晁错。由此可见,晁错这个人,已经触犯了众怒,太多的人都想让他死。汉景帝器重晁错不假,但归根结底,那只是因为晁错能够给他带来帮助。

平时晁错得罪人,他都可以帮忙压着。但如今七国来势汹汹,朝堂上下需要团结一心,共抗外敌。而晁错此时却成了那个破坏团结的人,孰轻孰重,汉景帝自然知道如何取舍。

所以,晁错的死,虽然比较无辜,但是却非常有必要,也非常有价值。一方面帮助朝廷站在了道义制高点,一方面稳固了朝堂,一石二鸟,何乐而不为?晁错于天下于汉景帝,也算是物尽其用了。

只是苦了晁错,他对汉景帝一片忠心,为了支持汉景帝削藩,不惜和自己父亲决裂。最终换来的却是汉景帝的无情抛弃,踩着他的尸体,完成了自己的王图霸业。果然,帝王眼中,无情感可言,任何人都不过是棋子罢了。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。