荀子讲求礼法并施,他的思想适合作为先秦时期管理国家吗?

孔子说,我是儒家的建立者,被称为圣人。孟子说,我是儒家的继承者,被称为亚圣。荀子说,生晚了!好听的称呼都被你们俩给挑了,索性把儒家思想给颠覆了算了。

于是乎,一位旷世天才就此诞生,他所提出的礼法并施的思想,基本上就是后世两千多年封建王朝所奉行的思想。

别看孔圣人高悬于庙堂,其实后世王朝的统治者不信他那一套,而是信奉荀子的学说,也就是礼法并施。

01什么是礼法并施?其实礼法并施也就是儒家思想和法家思想结合起来一起搞。荀子原来是正儿八经的儒家弟子,对孔孟之道也是十分欣赏的。

可是后来到了秦国以后,发现商鞅的法家思想,在这里搞得有声有色。荀子不仅有些怅然若失,他终于意识到了一点,儒家思想只能悬挂在庙堂之高,无法真正脚踏实地地拿来治国。

齐人或谗荀卿,荀卿乃適楚,而春申君以为兰陵令。春申君死而荀卿废,因家兰陵。李斯尝为弟子,已而相秦。荀卿嫉浊世之政,亡国乱君相属,不遂大道而营於巫祝,信禨祥,鄙儒小拘,如庄周等又猾稽乱俗,於是推儒、墨、道德之行事兴坏,序列著数万言而卒。因葬兰陵。---《史记》

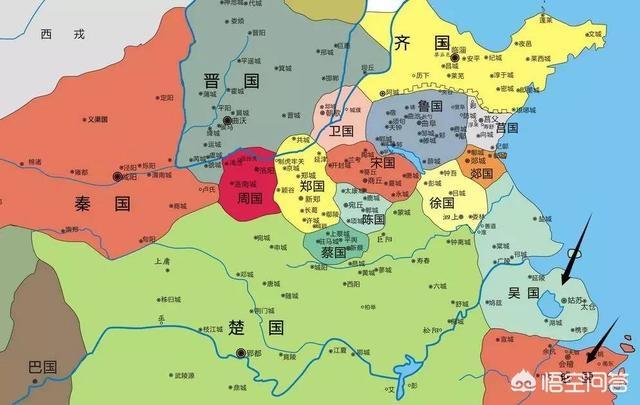

在这期间,他陆续游历过齐国、秦国、楚国包括母国赵国,后来发现,儒家思想真的没有在哪一个国家普遍实行的。

这下子荀子的思想彻底被颠覆了,他开始质疑孔子孟子说的话。比如说孟子说人之初性本善,荀子表示这不对,人之初性本恶才对,而且还说了一堆当代喷子一贯列举的例子。

- 从此以后,他开始发愤图强地研究法家思想,终于有所大成。他发现但凡是富强的国家,没有哪个不是用法家治国的,当然是要以法家思想作为主要手段。

- 那么儒家思想就应该彻底抛弃吗?那当然不行。荀子表示,儒家思想是要用来禁锢普通人的大脑的,要是可以让你们天马行空地去思考,那你们这些韭菜岂不是很难割掉了?

- 所以荀子首创法家思想和儒家思想并行的治国理念,用法家思想阻止人们在行为上的过失,用儒家思想禁锢人们在思想上的奔放。

双管齐下的治国理念,赢得了两千多年来封建王朝统治者们的一致的欢迎,但是没有哪个君王会愿意主动承认这一点。

多数都是把孔子地位抬得搞搞的,以儒家思想教化百姓。可是对于法家思想,君王是只字不提的,只用其手段,不提其思想。

02先秦时期,荀子礼法并施的思想可以实现吗?先秦时期,是一个百家争鸣的好时候,大家可以畅所欲言,谁说错话都不会被屏蔽。思想的开发是因为各路诸侯国之间都有竞争,他们想要把有用的人才都弄到自己的国家来发展。

那么荀子的这种礼法并施的思想,能够被先秦这些诸侯国的君主们所接受吗?我觉得这还是有一定的困难。

因为当时周天子还在的时候,儒家讲究的礼,是不是要让各路诸侯国,先忠心于周天子呢?如果周天子都失去了权威,那么谁还会讲究什么礼呢?

而赵亦有公孙龙为坚白同异之辩,剧子之言;魏有李悝,尽地力之教;楚有尸子、长卢;阿之吁子焉。自如孟子至于吁子,世多有其书,故不论其传云。盖墨翟,宋之大夫,善守御,为节用。或曰并孔子时,或曰在其後。---《史记》

法家思想的确可以帮助国家发展壮大,比如说商鞅变法,就使得秦国变得强大。可是与此同时,法家思想还会得罪大量贵族集团。

不是所有诸侯国的君主,都会有秦孝公那种气魄的。所以法家思想想要在所有诸侯国推行,那也是很难行得通的。

为此不要说礼法并施了,就算是单一的儒家思想或者法家思想,都很难在先秦时期,得到所有诸侯国的认可。

如果当初真的有这么多人追捧这些思想的话,那么孔子也不会在游历各国的时候,被人赶出来,拥有韩非的韩国也不会第一个被秦国所灭了。

所有思想都有一个沉淀的过程,而这个过程同时也在不断让这些思想逐渐沉淀下来。这是一个互相作用的过程,时代和思想互相促进,互相打磨。

显然,先秦时代的各路诸侯国,还没有先进到可以做到兼容并包的地步。他们要么实行儒家,要么奉行法家,要么就是无为而治,总之不会什么都参考,没那么大本事。

03荀子的思想太直白,一语道破帝王心思,难怪不被人推荐。荀子有两个很著名的弟子,一个是韩非子,一个是李斯。这两位恰好都是法家的著名人物,所以不少人认为荀子是个单纯的法家。

其实不能这么看,在唐朝唐宪宗时期,杨倞曾经给荀子的思想做注解,此后我们大家才对荀子的思想感兴趣。后来发现,原来荀子是先秦时期,最后一位儒家大师。

公输不能加于绳墨,圣人不能加于礼。礼者,众人法而不知,圣人法而知之。---《荀子》

那么为什么这位儒家大师要到唐朝才那么出名呢?其实主要是因为历代封建统治者,将荀子的思想给雪藏了。

礼法并施当然是一个再好不过的统治思想,但是统治者能直接这么告诉百姓们吗?当然不能,因为这就是窍门。

- 什么都跟百姓讲清楚了,那以后还愿意接受这种统治呢?法家思想本身是非常严格的,在商鞅时代,不管是贵族还是平民大家一律平等。

- 可是在大一统王朝,我们看到过这种平等吗?当然是没有看到过的。因为统治者必须要保护贵族体系,只有贵族集团享受到了足够的利益,他们才会拥护皇帝的统治。

- 这么一来和最初法家思想可就相违背了,这个时候统治者又用儒家思想来教化大家,要大家懂得君臣父子之间的关系。

由此可见,大一统王朝,虽然实行了礼法并施,可是对儒家的礼一直过分强调,而对法家的法虽然使用,却大打折扣,至少没有用到贵族集团内部。

总结:先秦为何敢彻底使用法家思想?说句不好听的,包括我们现在谁敢说彻底运用法家思想?贵族犯法真的可以与庶民同罪?某城的王老板几个月过去了,不还是杳无信息吗?许大小姐的事情,早晚也是会被淡忘的。这就是大一统时代大打折扣的法家思想。

那么先秦时期为什么敢彻头彻尾使用法家思想呢?因为秦国要争夺江山,它需要激励起老百姓为秦国卖命。秦孝公知道,光靠那帮猪头猪脑的贵族,怎么可能为秦国夺取天下呢?只有给足了老百姓公平公正,老百姓才会集中力量为秦国效力。

老百姓的力量是非常强大的,因为人数众多。你让百姓感受到了国家法令的平等性,那么秦国国内的百姓才能够拧成一条绳。

所以商鞅时代,就算王族犯法,也必须要受到处罚,太子的师傅兼大伯嬴虔不就是被割掉了鼻子吗?相反,如果百姓们发现,法令是专门为普通人设立的,贵族们可以无视这些法令,那谁还肯为王朝卖命呢?人心自然也就散了。

参考资料:

《史记》

《荀子注》

荀子讲求礼法并施,他的思想适合作为先秦时期管理国家吗?

您好,很高兴回答您的问题。

我认为,荀子的礼法并施是适合当时社会的。

春秋战国时期,列国纷争,礼乐征伐出自诸侯,周天子已经失去了对地方的实际控制权,谁能在这场游戏中获胜都是未知数,但大家都有一个共识:那就是招揽人才。只有人才才会让自己更强,于是催生出了中国历史上第一个文化大繁荣阶段:百家争鸣。

要想短平快地取得效果,那当然就是增加人口,发展经济,壮大军事力量,所以各个学说当中最受欢迎的是兵家,法家,甚至是农家。而信奉这些学说的都取得了不错的效果,在争霸战争和后来的兼并战争中脱颖而出,比如春秋时期的齐桓公,晋文公,战国时期的秦国,魏国等等。

荀子主张礼法并施,一方面,强调“法”,可以加强国家的威权,一扫春秋战国时期地方势力尾大不掉的局面。另一方面 强调“礼”,可以让社会秩序更加和谐。这与后世几乎所有的朝代所信奉的“外儒内法”都不谋而合。

并且荀子主张“性恶论”,强调后天教育的重要性,这无疑也符合新兴地主阶级的需要;强调“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,“制天命而用之”,都为改变旧社会提供了强有力的理论基础。

可以这么说,这样的理论在当时几乎是完美的,可越想兼顾,越有可能顾此失彼,于是荀子的学生韩非子,李斯剑走偏锋,强烈推行法家,最终信奉法家的秦国笑到了最后。

可是秦国的后遗症,大家也都有目共睹,过度迷信法家学说,严酷的统治最终导致二世而亡。

总而言之,我认为荀子的礼法并施是适合先秦时期管理国家的,但任何好的理论不都得遇到合适的时机吗?

以上是我的一家之言,欢迎大家留言讨论,不当之处,请批评指正。

荀子讲求礼法并施,他的思想适合作为先秦时期管理国家吗?

荀子的礼法并施思想,在任何时代都是适合管理国家的!比如黄帝战蚩尤时代也是有赏罚的。周文王治理西歧时史记文明治世,姜子牙遇到的樵夫过失伤人还划地为牢,自觉不出圈外的!商朝周朝多有刑法之记载,并非罕见。即使东周列国时代各国都是有法律的。历朝历代的县州官员,关于刑法之事也是重要政务内容。荀子所以强调礼法并施,是与当时的历史现实情况紧密联系着的。当时的历史情况是:百家争鸣的时代!诸子百家学说竞出,争相宣扬!最占上风的是老子的《道德经》之道家思想与孔子的儒家思想并列前矛!成了当时的主流思想。而老子的《道德经》,主要是针对最高层的统治者,帝王将相圣贤们而用的!对常人没用,常人也解不了!即使达官贵人也很难能参得透!就是皇太子,也是要请当时最高明的博士后导师來教授的!所以《道德经》虽然是最高深的思想学问,但大众用不上,况且想用上也弄不明白的!最关键的是:皇室知道了她的重要性后,秘而不宣,几乎成了帝王家的内参机要书了。而孔子的儒家思想,关于忠孝仁义之说,就是为迎合封建君主们的需要而创立的!再加上孔子带着弟子三千中的七十二贤,周游列国,广为宣传,以求一逞!虽历经波折,然终得流行!当然,所以历经波折者,乃当时的七雄争霸使然了!试想:似此战乱之秋,儒家学说是不得时的!缺失兵家法家之急需也!待局势趋稳之时或较稳定之国家方能行得通。荀子作一个大儒,眼观身受了春秋战国时期的实际情况后,深受启发,大有所悟!明白了只讲忠孝仁义,不修法治是难能立国治世的!所以才提出了礼法并施之说!其实,这也不是荀子的创造,而是往世都实行了的事实。只是荀子针对儒家思想的片面性而特别指出来,礼法并施才是真正可以行得通的,才是完善的!

荀子讲求礼法并施,他的思想适合作为先秦时期管理国家吗?

时间是最公平的判官,在我国漫长的两千多年封建社会里,历朝历代奉行的治国理论模式必然是荀子的“隆礼至法”。

荀子具有改革家的气质,是孔子思想的继承者,也是先秦历史的总结者。 荀子是中国“大一统”思想的理论先驱。李斯、韩非继承了荀子的一部分思想,为秦的统一作出了贡献。荀子在中国历史上第一次对儒家和法家思想的融合。也可以说,荀子著作的出现,是在统一的中央帝国出现之前的一次思想文化的综合运动。其特点是以儒家思想为主干,吸收了先秦诸子(除阴阳家之外)的各家思想,其中包括法家的法制思想,道家的自然天道观、墨家的尚贤和贵力贱命、名家的逻辑思想等等。荀子的驳杂,跟他的身份有很大关系。荀子是赵国人,五十岁到了齐国后在稷下学宫当祭酒,稷下学宫是世界上第一所由官家主办、由各路私学入住、自由讲学的高等学府。在它的全盛时期,先秦几乎所有重要的学派,比如儒家、道家、法家、名家、兵家、农家、阴阳家通通在这里设下擂台,有一席之地。在这样一所学校当校长,当然就不能只崇尚一家思想,得兼容并包。这么看的话,荀子像谁?我觉得,很像民国时期的蔡元培。荀子的思想,影响了其他各家的思想,同时,各种思想也反过来影响了他。所以,荀子虽然是儒家的门徒,但是他的思想其实海纳百川,融合了先秦各家的思想。从某种意义上说,荀子的思想,就是在齐国这种多元、开放的氛围中孕育出来的。

荀子礼法思想主要特点是将礼和法联系起来,主张隆礼至法、援礼入法和礼法合称并立。其中,隆礼至法是将礼从礼义教化和道德提倡的层面,进一步发展成为具有权威性、强制性、普适性的社会政治法律制度即国家纲常;援礼入法是对法的指导思想和主要内容予以改造,主张先德礼后刑罚和明德慎罚,以及富民而后强国、重视贤人在治国中的作用;礼法并立是将礼和法作为两种不同的治世之道,主张两者都要贯穿着礼义精神,都具有权威性、强制性和普适性,但具体实施对象各自有侧重。荀子礼法思想为儒家思想注入了治国济世安民的新内容,使之更加积极入世,因而对汉代新儒学的形成具有奠基作用,并对后世形成“礼法合治、德主刑辅”的社会治理模式产生深远影响。谭嗣同《仁学》有文:"二千年来之学,荀学也"。

荀子讲求礼法并施,他的思想适合作为先秦时期管理国家吗?

荀子作为一个法家,他的思想是时代的产物,所以他的治国理念完全符合先秦的情况。再说先秦不正是靠法家才强盛的吗?

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。