为什么北宋会形成重文抑武的风气?

北宋“重文抑武”,自有其内在的历史原因!

北宋“重文抑武”的治国方略,分权制、军无常帅的军事体制,自认为正确,而实际误国、误民!

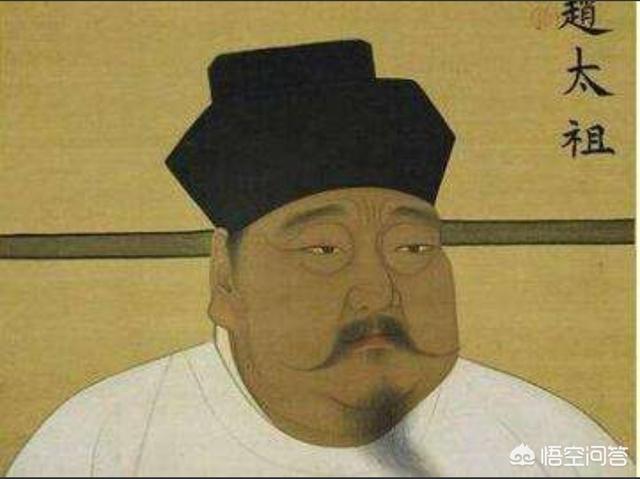

一、宋朝开国皇帝,宋太祖赵匡胤,以掌握军事实力的军事将领,趁后周国主年幼,发动“陈桥兵变”而致“黄袍加身”登上帝位,自身帝位来路不正,文臣不惧,只是惧怕武将手握重兵,学习自己,而历史重演。

因而,抑制武将,重文轻武,军事上,以不懂军事的“文官治军“,且统兵之军事将领,“军无常帅”,定期轮换调转,造成将不识兵,兵不识将,的确达到了赵匡胤所忌的武将拥兵自重、造反夺皇位的目的,然而,极大的削弱了古代亲兵亲将传统的军队的战斗力。

大家熟知《水浒》中,大文豪苏轼家僮出身、毫无军事才能的高俅,身居相当于今天的国防部长之职——掌控禁军的太尉,虽然《水浒》小说中丑化了的,历史上是实有其人其事的!

二、而且将军队分为禁军——中央军,为军事主力,主要护卫京城,分散兵力驻各地,监视地方;遇有战事,“军无常帅”,领兵将军临时选调,并不了解掌握部队情况,且有统兵文官、宦官监军,决策折腾来折腾去,战机稍纵即逝,怎容时间,虽然禁军兵力最高曾达120万之巨,但是,形不成强大有力作战能力,使战斗力大打折扣,犹如一盘散沙,不堪一击!

地方军厢军及州府兵、县丁,皆农夫、市镇游民,毫无战斗力可言。

三、因而,北宋,已进入封建社会先进的文化、经济实力大国,当时位居世界一流,而军事实力,却是与文化、经济大国不相符,兵员虽多,为不战之兵,将军亦广,而无能战之将,一句话,将熊兵弱。

对文化、经济落后的,处于落后北宋封建社会一个社会形态的奴隶社会的游牧民族,辽、西夏本身弱小的民族,反而变成了强悍的“马背民族”,在错误的治国方略、军事体制下,不堪一击,唯有以先进的生产力产生的发达经济财富,源源不断的输送财富以求和苟且。

面对强敌,不思进取,改革治国方略、军事体制,甚而采用“联金灭辽”的错误战略,乃至丧权辱国,民族气节尽失,卑躬屈膝,自称“侄皇帝”、“儿皇帝”苟且偷生,以至最终造成徽钦二帝北虏五国城,落井观天,强大的北宋帝国消亡,留下先进发达国家不敌弱小落后民族的历史笑话!呜乎,呜乎唉哉!

仅供参考。

为什么北宋会形成重文抑武的风气?

华夏由一个尚武的社会,变为文弱的社会,这个陡变,主要是宋朝的重文抑武国策造成的。

如“庚戌法”,各地驻军经常轮换,以至于一支军队还未熟悉当地地理,就被调往他处。

歧视军人和武人。宋朝给予军人优厚的物质待遇,但不给地位;武人出身的人不能担任宰相;从军者难以凭借军功当上中央和地方大员;新人从军脸上需刺字,名将狄青也不能免俗,军人、武人地位低下,以至于整个社会以从军为耻,许多从军者是犯人(由此产生出歧视军人的用语“贼配军”),水浒传里体现的非常清楚。

而且这和政府对民间武器的管控是分不开的,比如禁止百姓佩剑。从文人墨客来看,从文人佩剑逐渐改为了带扇子。这与隋唐时武将的地位天差地别。唐朝还设有专门崇敬武将的“凌烟阁”

“男儿何不带吴钩, 收取关山五十州? 请君暂上凌烟阁, 若个书生万户侯? ”

可见唐朝武风之盛。

而且从历史来看,武将的地位确实一度低下,再没有汉至隋唐那时羽扇纶巾,上能骑马打仗,下能饮酒赋诗的儒将了,很多指挥将领都有文人担任。能从步卒升为将军的很少。比如北宋将领有范仲淹,宗泽等等。都是文人出身。所以宋人大都以进士作为一生的荣耀,以出仕为任,来实现抱负。

明朝建立初年,文武基本持平,所以才有了北征大漠的雄心。比如蓝玉的北伐,大挫北元。但土木堡之变后,明勋贵,武将势力基本全灭。

为什么北宋会形成重文抑武的风气?

北宋的重文始于首任皇帝赵匡胤,抑武始于第二个皇帝赵光义。

开创北宋的开国皇帝赵匡胤是个武职出身的官员,自己征南战北也读书不多。依靠和自己关系紧密的武将们黄袍加身做了皇帝。后来因为在治理国家的过程中逐渐感受到读书人的重要而感叹“宰相须用读书人”从而重视儒臣。并且赵匡胤说到做到,在国势稳定后选用宰相时就格外重视是否是学识渊博的饱学之士。于是从此促成大宋文风盛行。

作为读书人出身的北宋二代皇帝赵光义则彻底为读书人打开了进阶之路。科举考试扩大录取数量,录取之后享受高级待遇,任用之后升迁很快。在重文的同时,自然而然就是在抑武。因为录用文人为官吏越多时,武人所能得到的职位也就越少。赵光义对自己的策略并不讳言,他甚至公开在科举考试时就向天下宣布“兴文教抑武事”。

后来北宋讨伐幽州时因为赵光义的临时失踪,武将石守信等人准备拥立赵匡胤的儿子武功郡王赵德昭为皇帝。这时赵光义又回来了,但武将要拥立赵德昭的事让赵光义心里非常忌讳,于是从此更加“抑武”,加强对武将的控制,抑止他们的权力。

从赵光义之后,大宋彻底走上了重文抑武之路。

为什么北宋会形成重文抑武的风气?

宋朝重文轻武都是拜宋太祖所赐,他要吸取唐末番镇割局尾大不掉是取祸之道的经验教训。

为什么北宋会形成重文抑武的风气?

中国自古以来都是重文抑武,为何宋朝建立初期开始重武抑文

这与宋太祖赵匡胤的发家史有关

众所周知赵匡胤原为后周大将,在陈桥兵变中被部下黄袍加身拥立为帝。宋朝建立以后,吸取前朝教训,总结经验,为什么唐末以来换了八姓十二君,皆因藩镇权力太重,君弱臣强,治理的办法也无奇巧可施,只要削夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自然安定。

故宋太祖开始采取各种措施加强中央集权,起初赵匡胤并未想解除石守信等人的兵权认为都是故友有的甚至是结拜兄弟不会背叛自己,但赵普数次进言说:“臣也不担心他们会背叛陛下,但是如果他们的部下贪图富贵,万一有作孽之人拥戴他们,他们能够自主吗”?

这些话实际上是在提醒赵匡胤不要忘记你是怎么起来的,不要忘了陈桥兵变的历史。不久后赵匡胤开始解除高级将领兵权,也就是历史上有名的杯酒释兵权。

为什么北宋会形成重文抑武的风气?

赵匡胤杯酒释兵权,发动政变,夺取了后周江山,建立大宋王朝。为了防止再发生这样的事,就削弱武臣的势力,宠文抑武。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。