你心目中的张爱玲是什么样的?

张爱玲,在中国近现代文学史上,无疑是一个才华横溢的才女,其文学创作成就与同时期的冰心等知名女作家不相上下,中华民国时期,在文化界、社会上享有较高声望和知名度,应该在近现代文学史上占有一席之地却并没有得到,做为近现代文学史上光彩夺目的文学明星,去世于当代的1995年,时间并不长,但当代人知之甚少。

为什么呢?

究其原因,这个主要是不严肃的个人私生活造成的,张爱玲在追求爱情上只注重个人的文化、文釆,不问政治、人品道德;在中华民族关乎生死存亡、全国人民艰苦卓绝的抵抗日本侵略者的岁月里,却矢志不渝的眷恋日本侵略者扶持的汪精卫伪政权的文化汉奸——胡兰成,与之成婚为汉奸夫人,甚至在1945年抗战胜利后,胡兰成仓惶出逃至浙江农村,仍然闻讯追随而去,但下场却很悲惨,遭遇胡兰成的始乱终弃!

张爱玲的行迹,与鲁迅的二弟周作人何其相似乃尔,论文学成就周作人不输鲁迅,在新文化运动中屈指可数几员文学战将之一,文化界、社会上声名颇高,在中国近现代文学史上留下浓墨重彩,唯其在日伪华北政权充任文化汉奸而沦为不耻文人。

因而,张爱玲与周作人一样,因其有失民族气节的政治、人品污点,虽然文采斐然,却难以被正义社会、热爱祖国的中华民众接纳,自己把自己的路走进历史的垃圾堆!

张爱玲还算有点自知之明,新中国成立前,惶惶如丧家之犬,移居美国,孤独终老、客死他乡!

管见,仅供参考。

你心目中的张爱玲是什么样的?

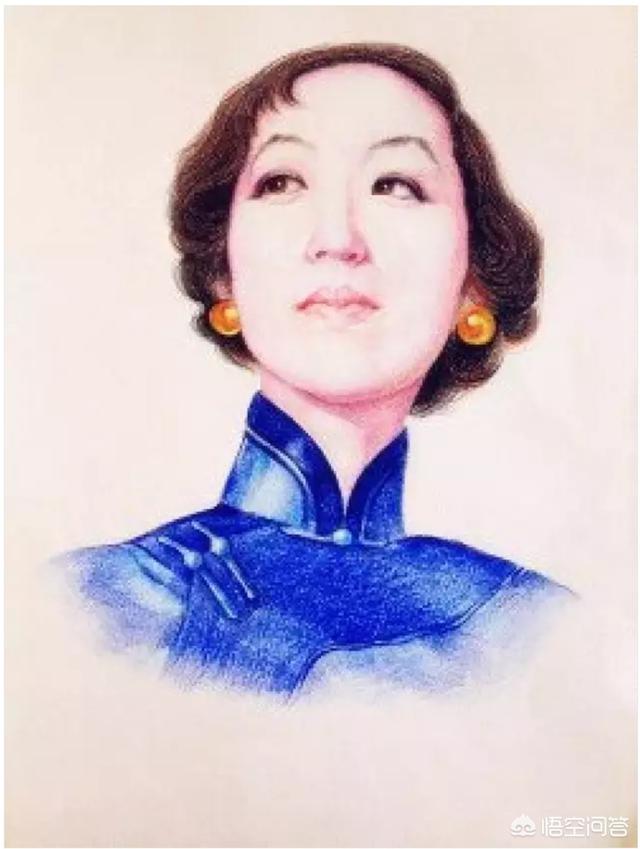

谢谢邀请。张爱玲是我国新文学史上独树一帜的女作家,也是洋场仕女世界的丹青好手。我的理由有以下三点:

第一,悲凉孤独的童年造就了张爱莲不一样的人生。张爱玲出生于1921年,卒于1995年,原名张瑛,曾拥有显赫的家世,祖父张佩纶是“清流派”的著名人物,祖母是李鸿章之女。到张爱玲的父辈,家道开始衰败。张爱玲的童年便在缺少关爱中长大,这种情况直接影响了她以后的创作“更喜欢悲凉”(张爱玲的话)。在她所有的作品中,童年缺少关爱的境遇都有不自觉的间接或直接流露。

第二,张爱玲的代表作众多,内容丰富。张爱玲的代表作比较多,《传奇》曾在上世纪20年代收录了她短篇小说10多部,其中就包括《金锁记》、《倾城之恋》《沉香屑.第一炉香》,它代表了张爱玲小说创作的最高成就。在她的代表作《金锁记》中,张爱玲写了一个女子在黄金与情人纠缠折磨下,一步步走向堕落变态的故事。而《倾城之恋》则讲述了一个女子为恋爱而恋爱,为结婚而结婚,通过谋爱而谋生的故事。

第三,张爱玲的作品在中国文学史上有其独特的价值和意义。在张爱玲的作品中,她对家庭、婚恋、伦理道德、人性弱点、缺点的解剖和揭示都非常深刻。她将心理暗示、象征手法和传统的小说套路有机结合在一起,作品雅俗共赏,既是凡尘言情又能意境深邃,特别是她继承了《红楼梦》《金瓶梅》的创作手法,显示出她别具一格的创作风格。从50年代开始,张爱玲还创作了长篇小说《半生缘》、中篇小说《小艾》等。尤其是香港拍摄的《倾城之恋》和《半生缘》电影更是家喻户晓,收获了众多粉丝,世人把张爱玲的粉丝都叫做“张粉”,以至于凡是有华人华文的地方都有“张粉”。

你心目中的张爱玲是什么样的?

一个中了《红楼梦》之毒的女人!

她是现实版的林黛玉,可惜却没有林黛玉的运气。

一个脆弱的女人,用凉薄的文字和孤傲的性情剪裁成一幅纸糊的盔甲,看上去散发金属的光泽,然后牢牢地套在那一款赫色的旗袍之上。

苍凉,刻薄,讽刺,甚至还有咫尺可闻的冷漠,这都是她在小说里给人的印象,于是世人顺手将这个标签贴到了她本人身上,她懒得解释,她毫不在意,或许这正是她所需要的!

翱翔的雄鹰何曾在意那些野鸭的误解呢?

直到那个人的出现,她所有的盔甲都变得不堪一击,不是因为爱,而是因为对方不在乎,一个不在乎的男人一定会赢得一个在乎的女人的心。

她根本不是他的对手!

在她眼里,他只是一个男人,一个喜欢自己的男人。至于他身上的那些汉奸、败类,渣男等等的标签,她不理会,更不在意。一个小女人的眼里,只有“爱”她的男人,这并没有错!

林黛玉何曾劝过宝玉什么仕途经济、道德文章?“林姑娘从来说过这些混账话不曾?若是他也说过这些混账话,我早和他生分了。”

可是她万万没有料到,上海不是贾府,国难也不是朝堂,而沉在长江里的那些女学生的尸体更不是金陵十二钗,她们绝对不会认同她的不在乎!

她是林黛玉,可是他却不是贾宝玉。面对悲剧,她选择抬头挺胸地离开,她不做饭粘子,更不做蚊子血。而这种傲然背后,没有人知道一定是痛彻全身蜷在地板上的杜鹃血。

以半生为代价!

所有人都在骂她!

她一言不发,把自己锁在爱丁顿公寓里,拉上窗帘,咬牙切齿地不让眼泪流下来!

江山社稷,与一妇人何干?

但这就是中国,这就是中国人,面对国耻,面对国难,没有人可以独善其身,没有人可以无动于衷!

错了,就是错了!

可是她,还是那么骄傲!或者用骄傲来掩饰自己那一碰即碎的脆弱!远赴美国,远离是非。

晚年的她是清贫的,她有太多太多机会可以让自己过得富足,活得滋润,尽管美国人并不认同她的文笔及风格,但是只要她肯提笔,她肯解释,她肯写什么类似《山河故人》的破书,做一个富婆毫无问题。何况她还有那么多朋友,更有无数粉丝,当然也不排除从来都不会消失的别有用心的某种人。

她早有预料,否则不会在那些天一直穿着最爱的赫色旗袍!

她静静地等着那一天的到来!

天尽头,何处有香丘?

小可之前曾经借鉴台湾诗人痖弦短诗《妇人》,模仿了一首短诗,今录上,算是后生小子对她的“不解释”的致敬!

那女人,

发髻紧盘着旧上海的旗袍,

赫红赫红地走来。

如果我敲一敲门,

朵云笺的月亮一定会洒在,

爱丁顿公寓里的泪珠上。

你心目中的张爱玲是什么样的?

谢谢邀请。我认为评价一个人,既要看上半身,又要看下半身;既要看前半生,又要看后半生;既要看生前,还要看死后,实在是复杂的很,再加上本人水平有限,谈不上对张爱玲的评价,在此只谈几点粗浅看法,共参考:

首先,张爱玲是创作界的才女——7岁开始写小说,12岁开始在校刊和杂志上发表作品,23岁发表小说《沉香屑.第一炉香》在上海文坛一炮打响起,陆续发表小说散文百余部,其中《倾城之恋》、《半生缘》、《色戒》等我们耳熟能详,另外还创作了电影剧本14部,学术论著《红楼梦靥》,翻译作品《老人与海》等5部,贡献了一批文学精品,创造了写实小说的新高,在中国小说史具有坐标价值。

其次,张爱玲是生活中的淑女——出身名门,学上名校:美国教会办的黄氏小学、圣玛利亚女校、香港大学等,是那个年代幸运儿,也练就了张爱玲的淑女范、神女范儿。

再其次,张爱玲是爱情生活里的小女人——爱年长的懂她的会哄她的,不管对方是否已婚,也不管对方老穷丑,前有胡兰成后有赖雅。‘见了他,她变得很低很低,低到尘埃里。但她心里是欢喜的,从尘埃里开出花来’,‘你问我爱你值不值得,其实你应该知道,爱就是不问值不值得’,这是对张爱玲爱情的生动写照。

最后,张爱玲是大众眼里的魔女——她的故事已成传奇,她的作品已拍成电影,我们至今还津津乐道,谁有如此魔力?

总之,张集才女、淑女、小女子、魔女于一身,成就了她独具魅力跌宕起伏的传奇一生,值得我们一次次的去解读去品味。谢谢

你心目中的张爱玲是什么样的?

张爱玲的一生可以用大起大落,大悲大喜来形容。在她极富有传奇的一生之中,有痛定思痛的爱情经历,有五光十色的成名经历,有流光溢彩的香港传奇,还有十里洋场的上海故事,还有寂寞萧瑟的淡然结局。她正是用她的一生,来告诉我们,到底该怎么爱,到底该怎么活,到底什么才是幸福。

你心目中的张爱玲是什么样的?

张爱玲的小说,是中国现代文学的一朵艺术奇葩,是深深扎根于中国传统文学土壤里而结出的丰硕成果。她熟练掌握了白话小说的叙事模式与语言技巧,又深刻洞悉了现代人心和日常人情,她小说中有一种独特的“艳异”之美和人情之美,在血脉上重新接通了中国白话小说尤其是《红楼梦》的伟大传统,并使这一传统获得了现代意识,从而发扬了中国古代小说以日常生活为依托的言情叙事艺术。她对中国新文学的发展有着巨大的贡献,在这一点上,是任谁也无法否认的。

一、《红楼梦》是张爱玲一生的至爱。她之所以一生热爱《红楼梦》,是由她的审美观决定的。张爱玲不喜欢神话、历史和英雄故事类的传统旧小说,惟独喜欢《红楼梦》、《金瓶梅》、《海上花》、《醒世姻缘》等文人写的言情小说。张爱玲终生都对《红楼梦》无比喜爱,甚至到了痴迷和梦魇的状态。

贵族出身给她提供了良好的家学环境,博览群书又让她在很小的时候,就学会了理解人情世态。她八岁时就开始读《红楼梦》、《西游记》、《七侠五义》等古典小说,十四岁时就创作了章回小说《摩登红楼梦》。定居美国后,张爱玲的大部分时间,都用来研究《红楼梦》和翻译《海上花列传》这两本书,并写、译有《海上花开》、《海上花落》以及《红楼梦厣》等著作。

张爱玲之所以对《红楼梦》情有独钟,是与她对中国文学的认识密切相关的。在她的作品集《余韵》一书里,张爱玲有一篇《谈宗教》的文章,她认为中国人表面上没有什么宗教可言,但中国文学里却弥漫着大悲哀。这种悲哀其实是对岁月无情、人生短暂、苦多欢少、聚散无常的感叹。

张爱玲认为,中国文学里的这种“大悲哀”,实质上是一种约束之美:感到人生的悲凉、空虚,却不因此放浪形骸或悲观绝望,而是知道约束而不放松,知道如何去珍惜生命和热爱生活,在这个“大悲哀”里,有一种人情的丰富涵义。

张爱玲发现,中国文学里有一个强大的生生不息的叙事传统——我们可将它称为关于日常生活的叙事传统。而且她一直对此写作路径充满自信,并且一直将它作为自己稳定的艺术风格来追求。于是,在这种“大悲哀”——日常生活叙事——人情美三者的循环、交错、渗透中,渲染出了一种鲁迅称之为“人情小说”的中国特有的文学品种。

二、中国式的“大悲哀”里的人情之美。张爱玲的小说与《红楼梦》,在情感本质上是共通的:一是伤逝往昔岁月;二是中国式的大悲哀。张爱玲和曹雪芹都曾经是荣华富贵的贵族之后,他们留恋那往昔的岁月。只不过是曹雪芹的怀恋明显,而张爱玲更加隐晦些。曹雪芹的挽歌明唱在《红楼梦》大量的词曲里,而张爱玲则唱在那不时咿呀响起的胡琴声里。

中国式的“大悲哀”,一方面是临风洒泪,对月长叹,感慨人生之有限,另一方面则是“并不因此就灰心”,而是该干什么还是干什么,该坚持什么还得坚持什么。张爱玲的小说,大多都是指向这样一个对生活妥协、无奈的情感旋律。意识到人生的种种不如意,但还是肯定、依恋、执着于这样的人世生活。

《鸿鸾禧》里的娄太太,窝窝囊囊地忙完了儿子的婚礼坐在客厅里,一向百般看她不顺眼的丈夫说了个笑话,一屋子人全笑了,这笑话本不是她应当笑的,但“娄太太只知道丈夫说的笑话,而没听清楚,因此笑得最响”。

《红玫瑰与白玫瑰》里的振保,睡前刚因破败的婚姻向妻子烟鹂掷过台灯座,但“第二天起床,振保改过自新,又变了个好人”。最能代表这种情绪的,是小说《留情》的结尾:“生在这世上,没有一样感情不是千疮百孔的,然而郭凤和米先生在回家的路上还是相爱着。”这就是中国式的“大悲哀“里的人情。

三、张爱玲重新续写了“女心的世界”。写出“大悲哀”里的人性美,这正是日常生活叙事的核心,在这一点上张爱玲继承了人情小说的精髓。二十来岁的张爱玲之所以能以如此老到的话语出现在文坛,一方面是家庭出身原因,一方面也正是因为她太烂熟《红楼梦》,她从阅读中了解了真正的人情世态。

在《红楼梦》缜密的日常生活描写中,张爱玲从中学到了细节描写,学到了如何通过礼节习俗、饮食起居、穿衣打扮、摆设器物等的描写,从而为自己的故事和人物塑造服务。从《红楼梦》中,张爱玲找到了自己写小说的语言方式。

《金锁记》里曹七巧和姜季泽调情的场面,就有王熙凤与本家兄弟侄子打情骂俏的味道;《沉香屑——第一炉香》里梁太太家的摆设,让人想起秦可卿的房间摆设;就连用词也不时冒出类似《红楼梦》里人物常挂在嘴边的“仔细”、“小蹄子”等字眼。

张爱玲是一个创造了自己的“女心的世界”的作家。她的写作资源更多是得益于中国传统小说,并在中国文学精神中找到了伸张自己人生理想的方式。张爱玲所承续和发扬的书写日常生活的文学传统,为现代小说如何进一步在生活世界中展开找到了新的根据。

细节与散文式的情绪相对,日常性与戏剧性相对,这两点正是小说的核心要素。张爱玲的小说看起来叙写的都是阿婆阿妈的琐事,但这样的小说则使小说走向了它的本体——没有对每一个人的身体生活的叙写,小说就无法与现实建立起亲密的关系,更无法获得坚实、准确的真实感。

这些在张爱玲的小说中都做到了。她不多的小说篇章,至今仍是我们研究现代中国都市生活的重要依据,也是现代中国日常生活最重要的写照之一,正如《金瓶梅》、《红楼梦》是明清时期中国日常生活的写照一样。

内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除。